2024年度 研究最新情報

産総研プレスリリース

2025/3/18

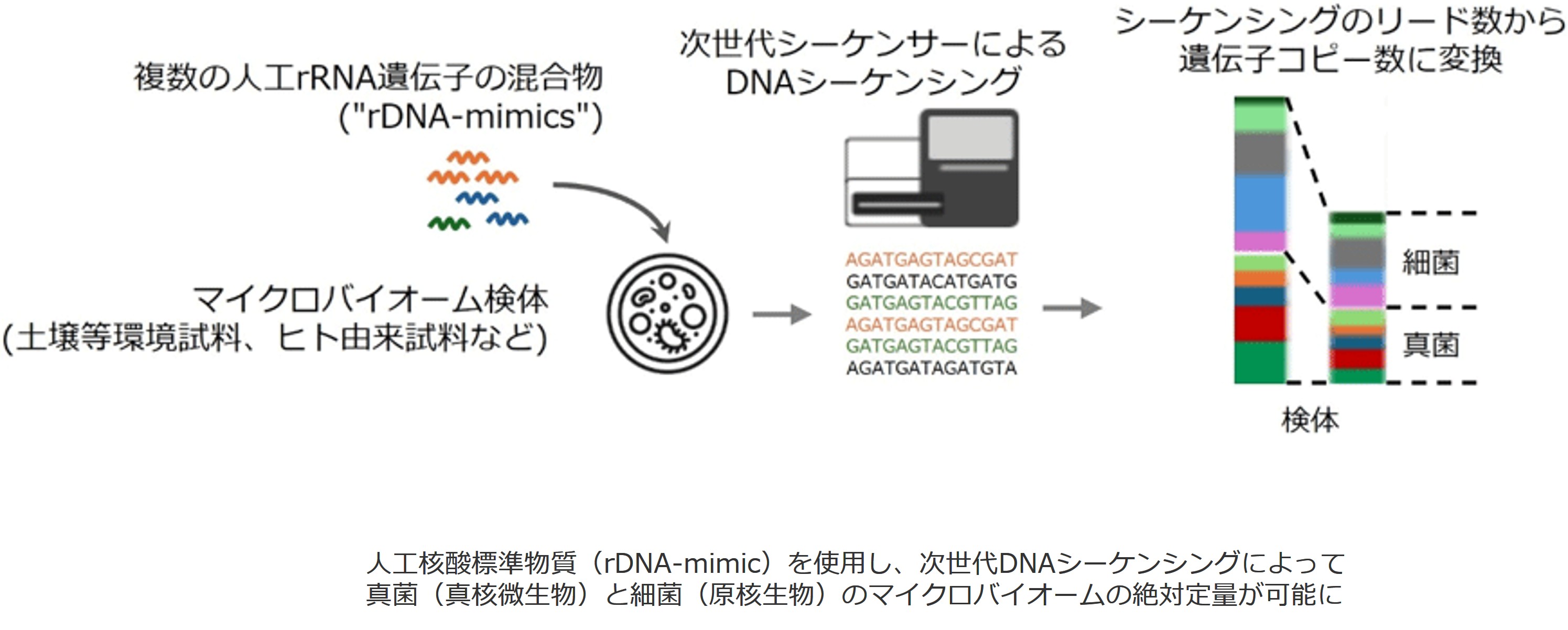

細菌と真菌が混在したマイクロバイオームの定量解析を可能に

-人工核酸標準物質の開発で次世代シーケンサーによる解析の標準化に貢献-

発表者:

バイオメディカル研究部門 Tourlousse Dieter、関口勇地

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

バイオアナリティカル研究グループ

Tourlousse Dieter

総括研究主幹

関口勇地

産総研プレスリリース

2025/1/28

![]()

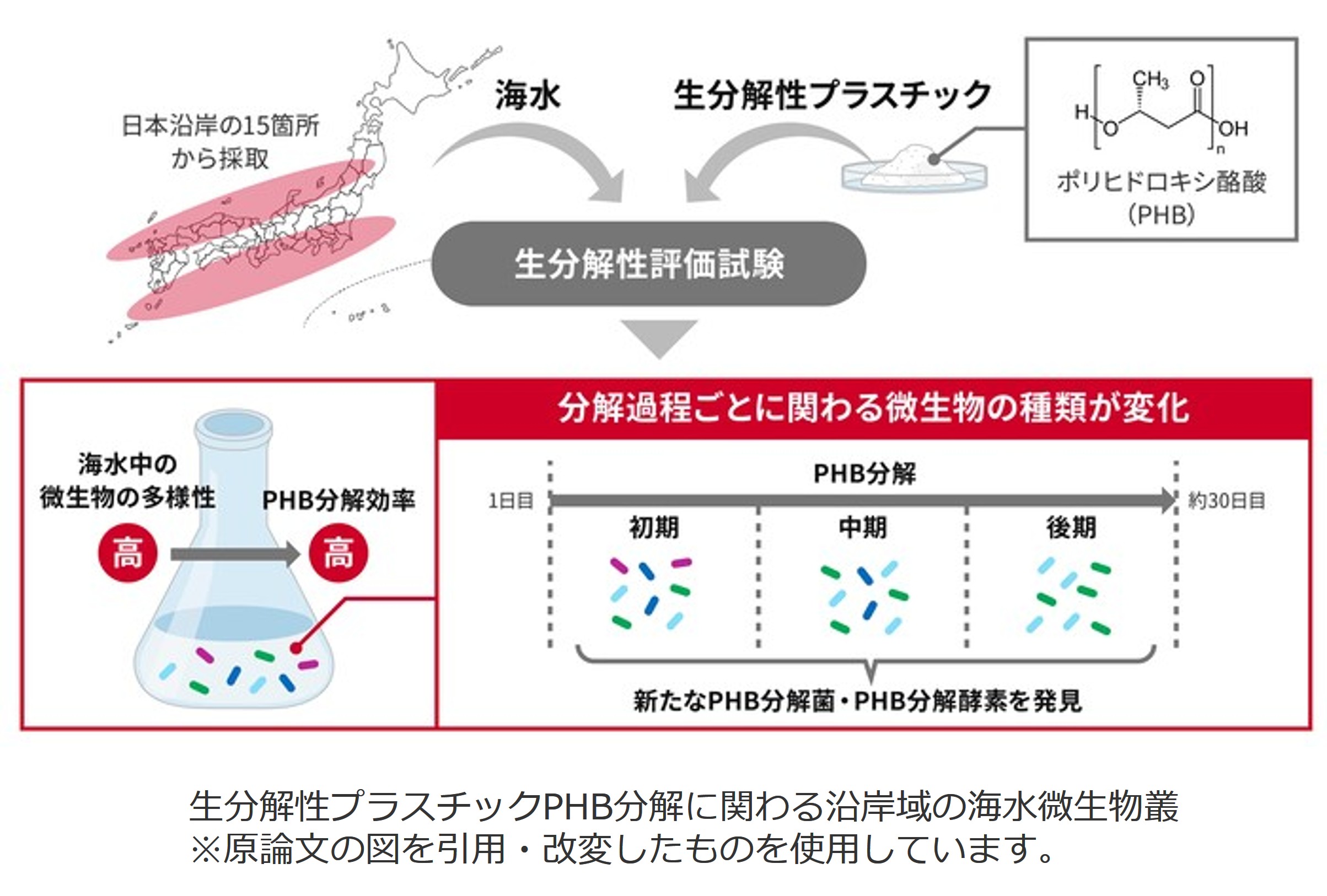

沿岸域でのポリヒドロキシ酪酸(PHB)生分解のカギは微生物叢の多様性

-生分解性プラスチックの海洋での生分解性評価試験の期間短縮へ一歩前進-

発表者:

生物プロセス研究部門 成廣隆、黒田恭平

バイオメディカル研究部門 日野彰大、中山敦好

独立行政法人 製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

生体分子創製研究グループ

日野彰大

生体分子創製研究グループ

中山敦好

産総研プレスリリース

2024/12/20

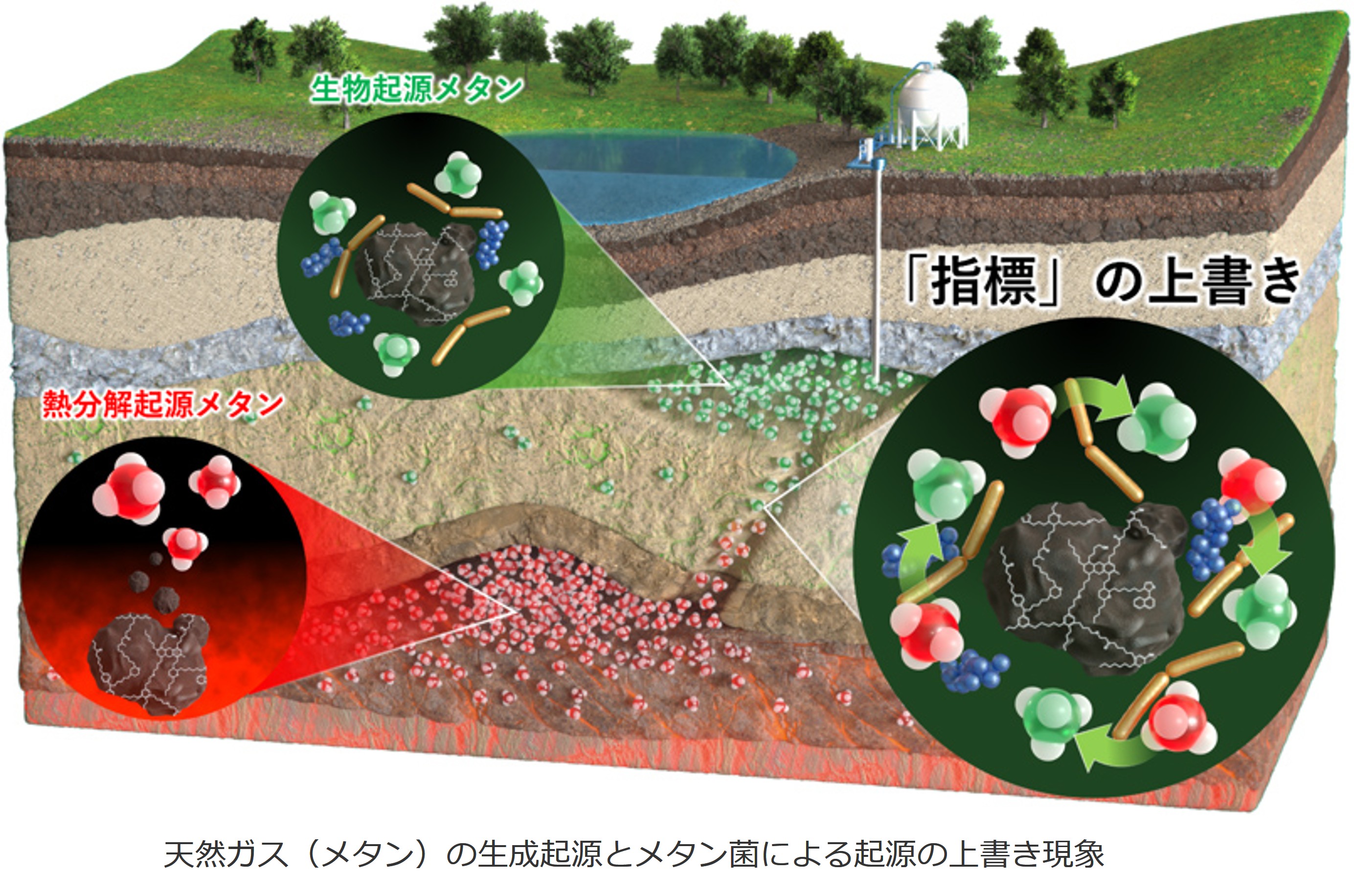

地下微生物が天然ガスの起源を偽装!?

-起源の見直しを促す新発見が天然ガス鉱床探査の未来を変える-

発表者:

地圏資源環境研究部門

バイオメディカル研究部門 鎌形洋一 招へい研究員

生物プロセス研究部門

エネルギープロセス研究部門

マサチューセッツ工科大学

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

産総研プレスリリース

2024/12/16

![]()

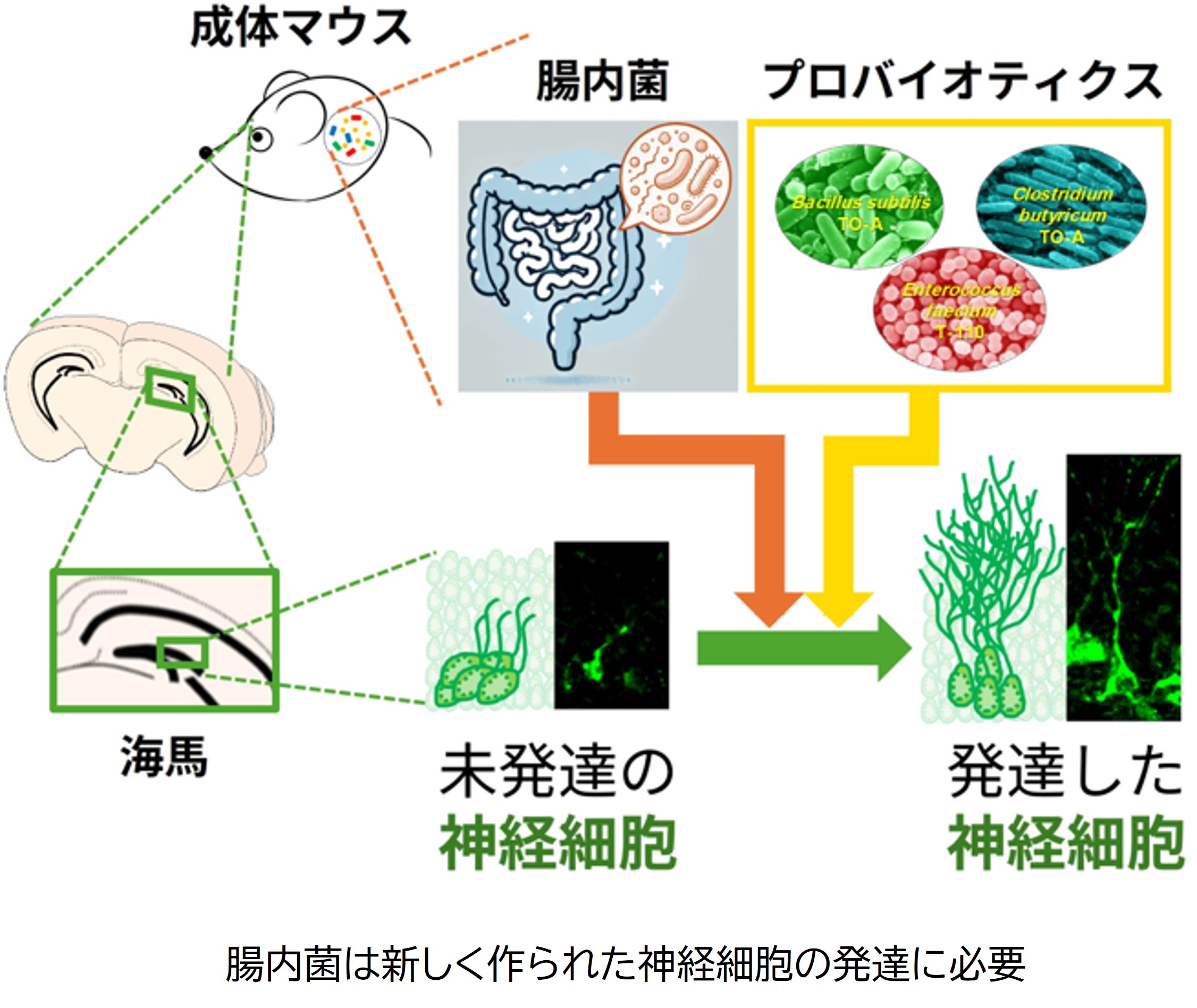

腸内菌が脳に果たす新たな役割を発見

-腸内菌は脳で新しく生まれる神経細胞を正常に発達させるキープレイヤー-

発表者:

バイオメディカル研究部門 波平昌一、室冨和俊

国立大学法人 東京大学大学院農学生命科学研究科 平山和宏 教授

東亜薬品工業株式会社

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

脳機能調節因子研究グループ

波平昌一

脳機能調節因子研究グループ

室冨和俊

産総研プレスリリース

2024/12/3

![]()

![]()

新たなバイオベース接着剤のハッケン!自動車用構造材をミドリムシ由来材料で接着

-加熱すると解体できる性質を活かして使用済み自動車部品のリサイクルに貢献-

発表者:

バイオメディカル研究部門 芝上基成、氷見山幹基

センシングシステム研究センター 寺崎正

旭化成株式会社

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

分子細胞デザイン研究グループ

芝上基成

生体分子創製研究グループ

氷見山幹基

産総研プレスリリース

2024/09/26

![]()

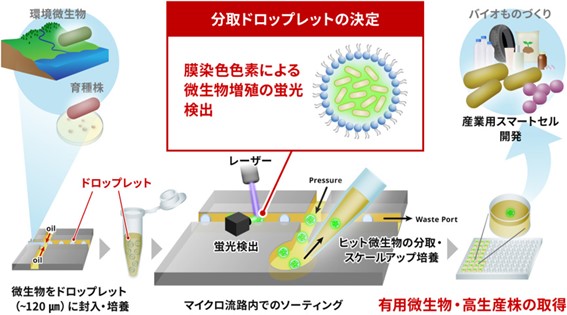

バイオものづくりを支える微生物探索のための基盤技術を開発

-ドロップレットの中で微生物増殖を検出する試薬を製品化-

発表者:

バイオメディカル研究部門 佐々木章、野田尚宏

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

バイオアナリティカル研究グループ

佐々木章

バイオアナリティカル研究グループ

野田尚宏

産総研プレスリリース

2024/09/19

![]()

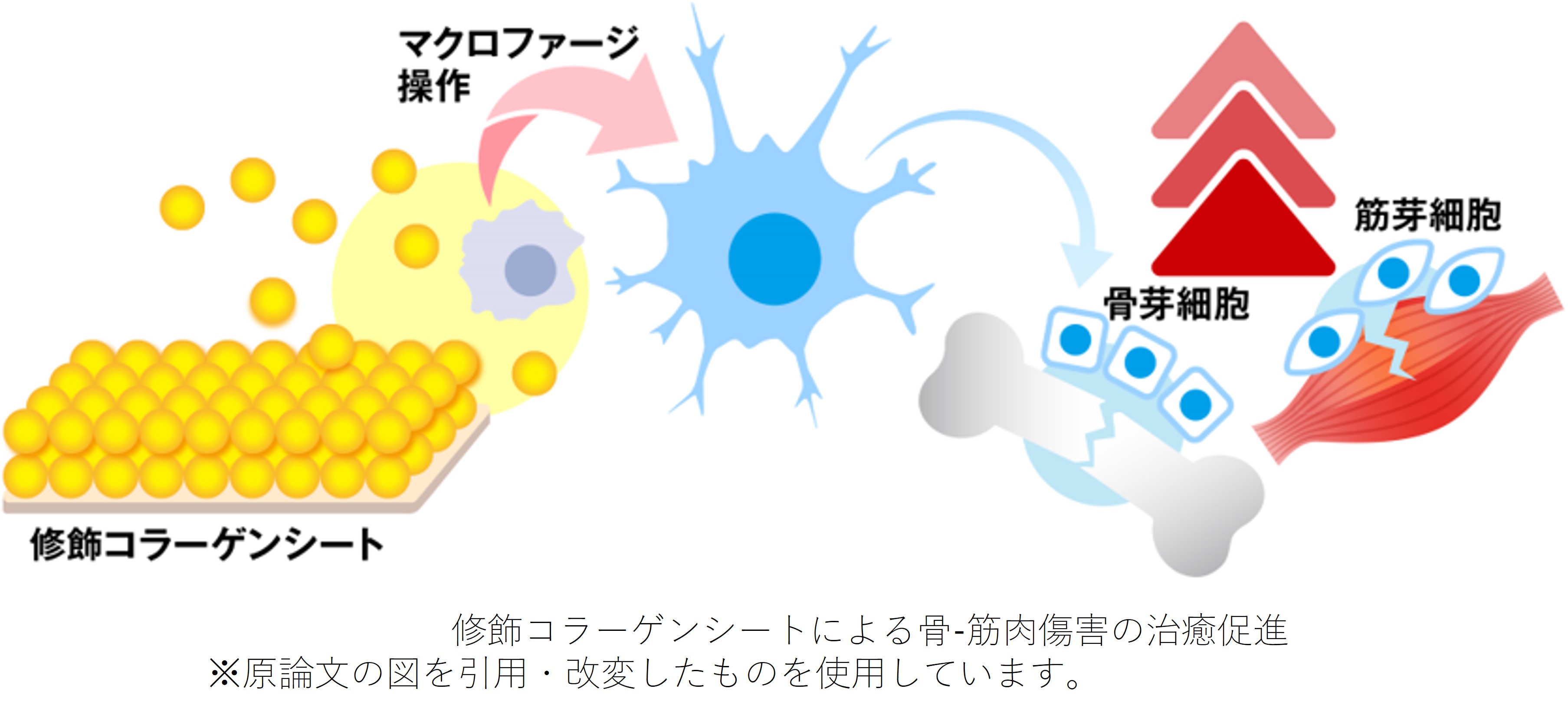

異種臓器の傷を同時に治す医療用シート

-マクロファージを操作し治癒を促進-

発表者:

バイオメディカル研究部門 戸井田力、清水勇気、清水栄子、出口友則

日本特殊陶業-産総研 ヘルスケア・マテリアル連携研究ラボ 北村昌大、加藤敦史

日本特殊陶業株式会社

国立大学法人 九州大学大学院歯学研究院 土谷享

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター研究所 姜貞勲

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

細胞分子機能研究グループ

戸井田力

細胞分子機能研究グループ

清水勇気

細胞分子機能研究グループ

出口友則

雑誌発行のお知らせ

2024/08/15

![]()

朝日新聞出版発行「月刊 ジュニアエラ9月号」

特集記事「知られざる!光る生き物の世界」

この特集記事の監修(ナビゲーター)をバイオメディカル研究部門 首席研究員 近江谷克裕が行いました。

雑誌名:月刊 ジュニアエラ 2024年9月号

朝日新聞出版発行 2024年8月9日発売

バイオメディカル研究部門

首席研究員

近江谷克裕

産総研プレスリリース

2024/06/17

![]()

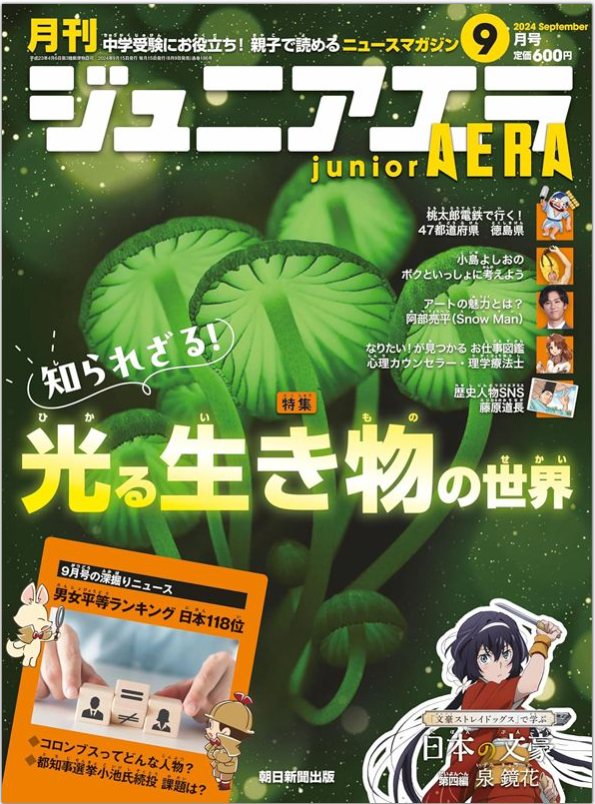

フンで見つける魚の病気

-個体を傷つけることなく陸上養殖魚の病気を見つけ出すバイオマーカーを特定-

発表者:

バイオメディカル研究部門 竹内美緒

生物プロセス研究部門 成廣隆、黒田恭平

国立研究開発法人 理化学研究所 菊地淳

近畿大学 永田恵里奈

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

バイオメディカル研究部門

先端ゲノムデザイン研究グループ

竹内美緒

雑誌掲載

2024/05/20

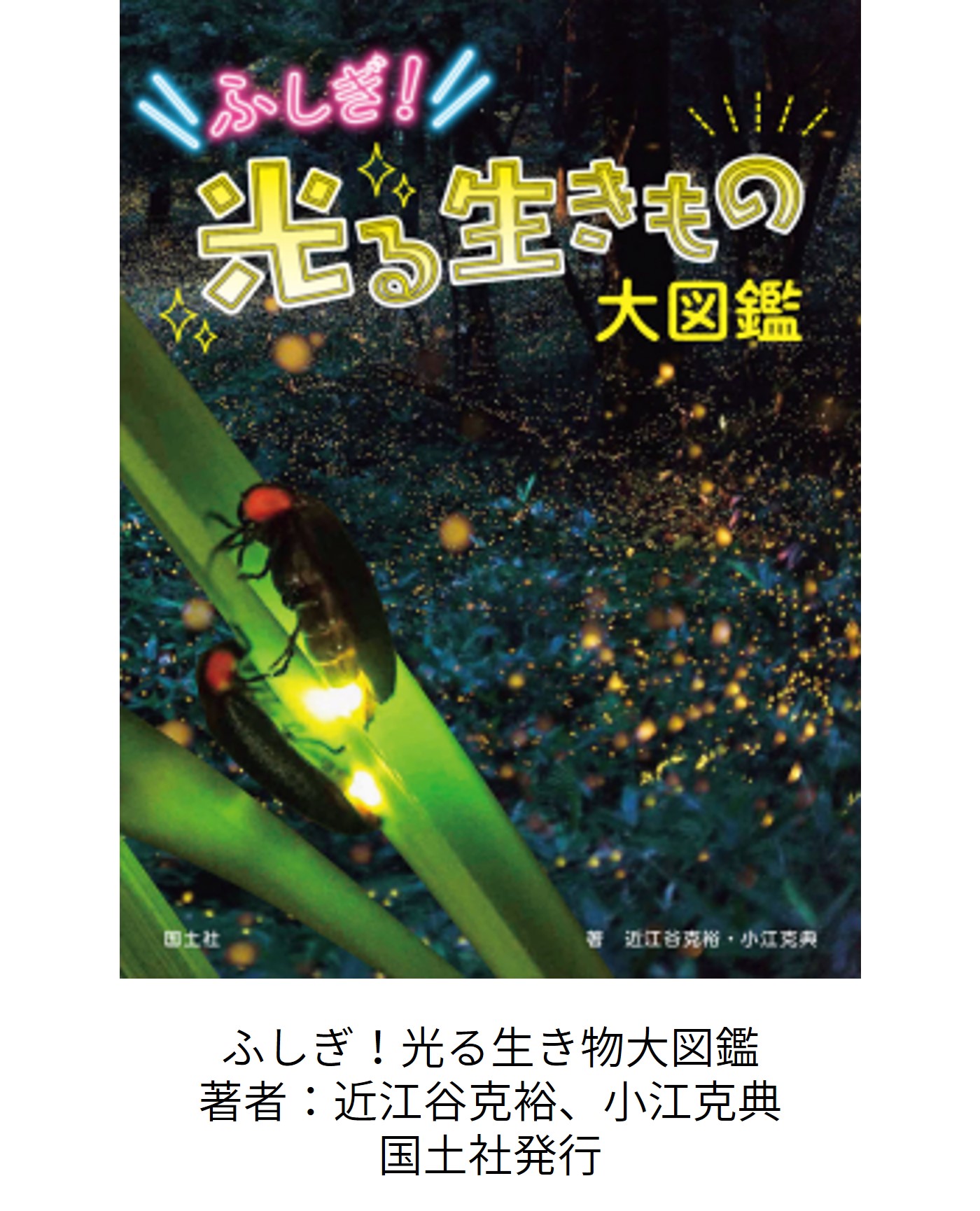

![]()

科学雑誌「ニュートン別冊 科学名著図鑑第2巻」に首席研究員 近江谷克裕著書「ふしぎ!光る生き物大図鑑」が選ばれ掲載されました。

掲載誌名:ニュートン別冊 科学名著図鑑第2巻

株式会社ニュートンプレス発行 2024年5月8日発売

小中学生向きに、日本でみられる“光るいきもの”を中心に、世界の”光る生きもの“の大図鑑です。現在、わかっている光る仕組みも詳しく解説しています。

バイオメディカル研究部門

首席研究員

近江谷克裕

受賞

2024/04/05

![]()

公益社団法人 日本農芸化学会2024年度 トピックス賞受賞

バイオメディカル研究部門 総括研究主幹・関口勇地は島津製作所と共同で発表した演題が日本農芸化学会2024年度大会(設立100周年記念大会)でトピックス賞を受賞いたしました。

演題:

ゲノム情報から予測した大規模タンパク質量情報と質量分析による広範囲な原核微生物の迅速同定

発表者:

産業技術総合研究所 関口勇地、Tourlousse Dieter、大橋明子、濱嶋麻裕、三浦大典

島津製作所 寺本華奈江、山田賢志、岩本慎一、田中耕一

バイオメディカル研究部門

総括研究主幹

関口勇地

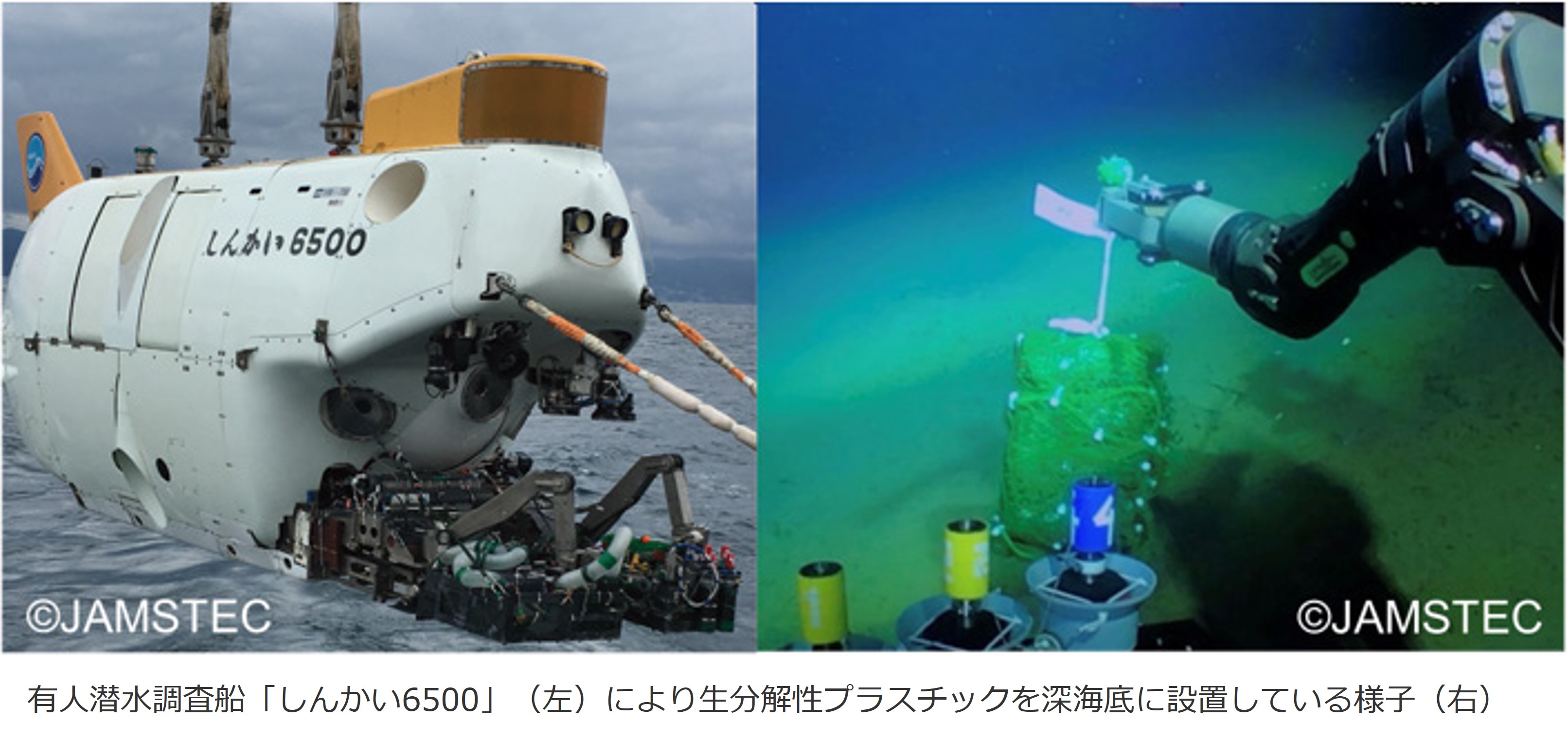

産総研プレスリリース

2024/01/26

![]()

生分解性プラスチックは深海でも分解されることを実証

-プラスチック海洋汚染問題の解決に光明-

発表者:

東京大学 大学院農学生命科学研究科

海洋研究開発機構

群馬大学 大学院理工学府分子科学部門

製品評価技術基盤機構

バイオメディカル研究部門 生体分子創製グループ 中山敦好

詳細プレスリリース記事はこちらよりご覧ください。

バイオメディカル研究部門

生体分子創製研究グループ

中山敦好

2024年度 新人職員紹介

構造創薬研究グループ 西尾天志

![]()

構造創薬研究グループに配属されました西尾天志と申します。産総研入所前はドレスデン(ドイツ)のCluster of Excellence Physics of Lifeという機関でポスドクをしていました。

私は、長鎖DNAの大局的な構造変化や動態変化と遺伝子機能の関係について研究を行っております。iPS細胞やES細胞の研究でも明らかなように、生物は同一の遺伝子配列から多様な機能や形態の細胞を適材適所に発現させることができますが、その詳細なメカニズムの多くは未解明です。こうした、細胞内外の環境変化や細胞の履歴に応じた遺伝子制御は、癌化や細胞分化のメカニズムと密接に関わっていると考えられます。そこで私は、巨大なゲノムDNAが、核内という非常に狭い空間にコンパクトに折り畳まれて存在し、細胞周期等に応じて著しくその形態を変化させていることに着目し、100キロ塩基対を超える長鎖DNAの一分子観察を主軸として上記の研究を推進してきました。

今後、産総研では、構造創薬研究グループの活動方針である、「ハイレゾ研究で新しい創薬の源泉を生み出す」というミッションに貢献できるよう、X線結晶構造解析や分子動力学計算に新たに挑戦し、これまでの分子・分子集合体スケールの生命現象に着目した研究を、原子スケールでの相互作用にまで解像度を高め、研究をより一層発展させていきたいと考えております。

構造創薬研究グループ

西尾天志

生体分子創製研究グループ 秋山健太郎

![]()

生体分子創製研究グループに配属されました秋山健太郎と申します。

私は学生時代に、光合成生物が持つエネルギー生産酵素の活性制御機構について理学的な研究を行っていました。この酵素は、日中の光が当たる時間帯にのみ活性化し、夜間には不活性化するという特徴をもっています(私たちの体内にも同様の酵素が存在しますが、24時間365日はたらき続けています)。この理想的なはたらき方がどのように実現されているかを、遺伝子組換え、酵素活性測定、構造解析などを通じて研究しました。その結果、光環境に応じて変動する細胞内の酸化還元状態に合わせて光合成生物に特有の配列が構造の堅さを変えることにより、理想的なはたらきを実現しているというモデルを提唱しました。

今後、産総研では、これまで培ってきた知識・技術を駆使し、生物が作り出す機能性物質の大量生産やその化学修飾に関する研究を進めてまいります。光合成生物のエネルギー生産酵素のように、私自身も理想的な働き方ができるよう努めますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

生体分子創製研究グループ

秋山健太郎

構造創薬研究グループ 西島菜々美

![]()

今年度、構造創薬研究グループに配属されました西島菜々美と申します。私はこれまで、ペプチドを利用した再生医療材料の研究を行ってきました。

ペプチドは、抗菌ペプチドや毒素ペプチドなど自然の中で様々な働きをしています。今後は、進化分子工学によりペプチドを進化させた創薬技術の開発に取り組みます。ゲノム編集技術や立体構造解析などの新しい技術を身につけて自分自身も進化していきたいです。

産総研ビジョンである「ともに挑む。つぎを創る。」を心に刻み、バイオメディカル研究部門の一員として、健康長寿社会の実現に貢献できるよう日々研究に邁進していく所存です。研究者として至らない点が多くございますが、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。