技術ポイント 解説

| 簡単な?ナノセルロースの作り方 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

ナノセルロースの製造ではディスクミル(グラインダー)[増幸産業(株)マスコロイダー]や高圧ホモジナイザーがよく用いられます。ディスクミルを用いる場合,原料がパルプでも木粉でも製造できますが,比較的,試料量が必要です。高圧ホモジナイザーでは,少量試料でも可能ですが,予めある程度,細かくした原料が必要な場合もあります。また,これら装置は,比較的高価で,処理にはコツも必要です。 | ||||||||||

当グループでの実験例

| ||||||||||

フレッチュ社 プレミアムラインP‐7 | ||||||||||

「微細化装置」 |

| 再現性よくナノセルロースを作る |

|---|

|

ナノセルロースは,原料のパルプや木粉を水と混合して,機械的な処理により製造します。しかし,原料と水を混ぜてから,十分に時間をおかないとナノセルロースが得られなかったり,再現性が低下したりします。ナノセルロースの製造では,組織内部への水の浸透がとても重要です。古い原料(特に木粉等)は,空気中の水分の吸湿と乾燥が繰り返されており,これらが繰り返すことで組織は引き締まってきます。そうすると水が浸透しにくくなり,結果としてナノセルロースが効率的に得られなくなります。 |

| ナノセルロースを水系で混ぜるのも簡単ではない | ||

|---|---|---|

|

ナノセルロースは,水分散状態で得られるため,水系で何かと混ぜる場合もよくあります。混ぜるときに,スターラーやプロペラ式攪拌機を用いると,その操作によりナノセルロースが凝集する(ダマができる)場合があります。そのような場合には,遠心力で混ぜる装置(例:[株式会社 シンキー,自転・公転ミキサー あわとり練太郎]、株式会社写真化学、公転自転撹拌脱泡装置、カクハンター)が有効な場合もあります。このタイプの混合機は脱泡にも使えます。 | ||

あわとり練太郎(株式会社シンキー) | ||

カクハンター(株式会社写真化学)

| ||

| 「特殊ミキサー」 ・自転・公転ミキサー / (株)シンキー あわとり練太郎 ARE-310 ・公転自転撹拌脱泡装置 / (株)写真化学 カクハンター SK-300SII ・公転自転撹拌脱泡装置 / (株)写真化学 カクハンター SK-1100 |

| ナノセルロースのSEM(走査型電子顕微鏡)観察 | ||||

|---|---|---|---|---|

|

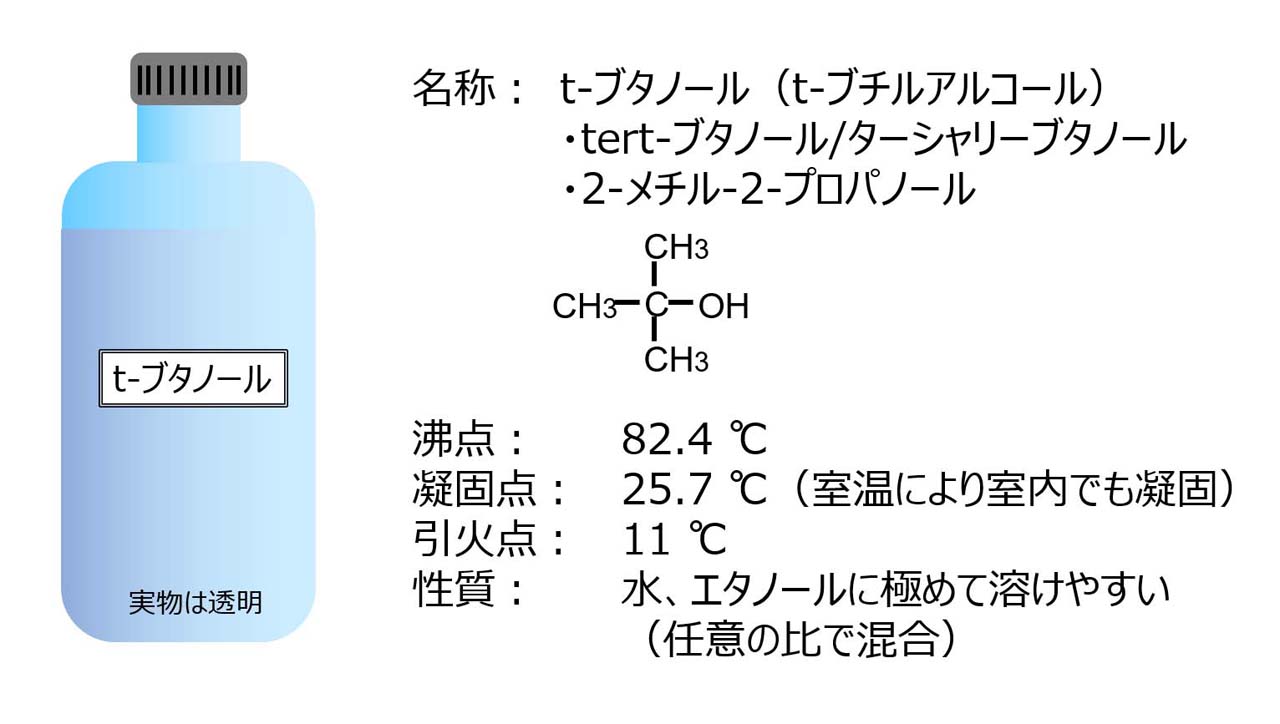

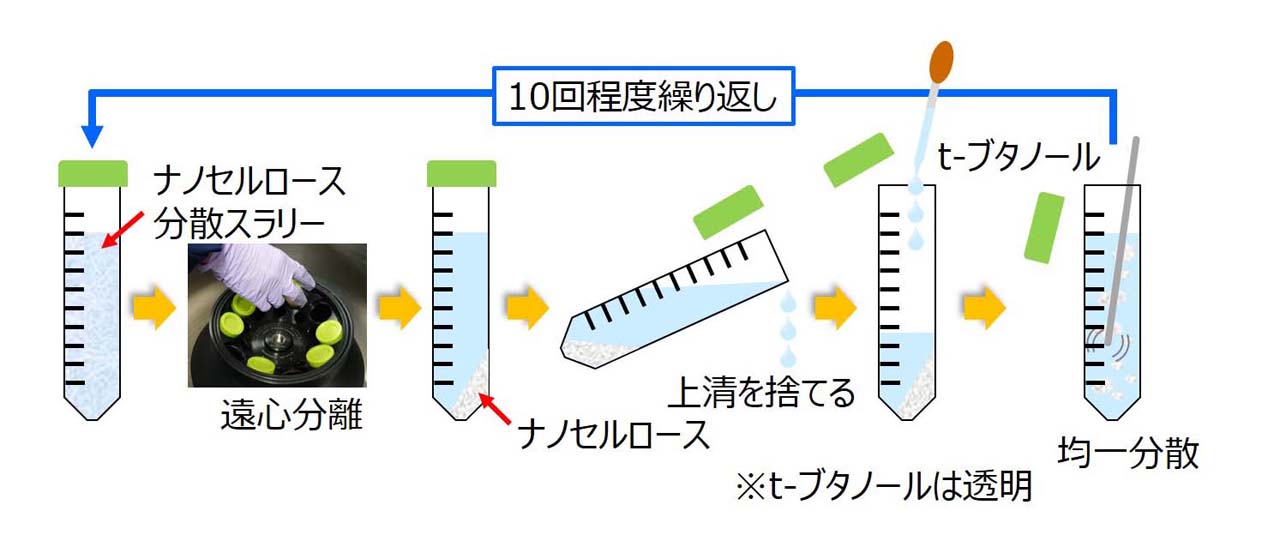

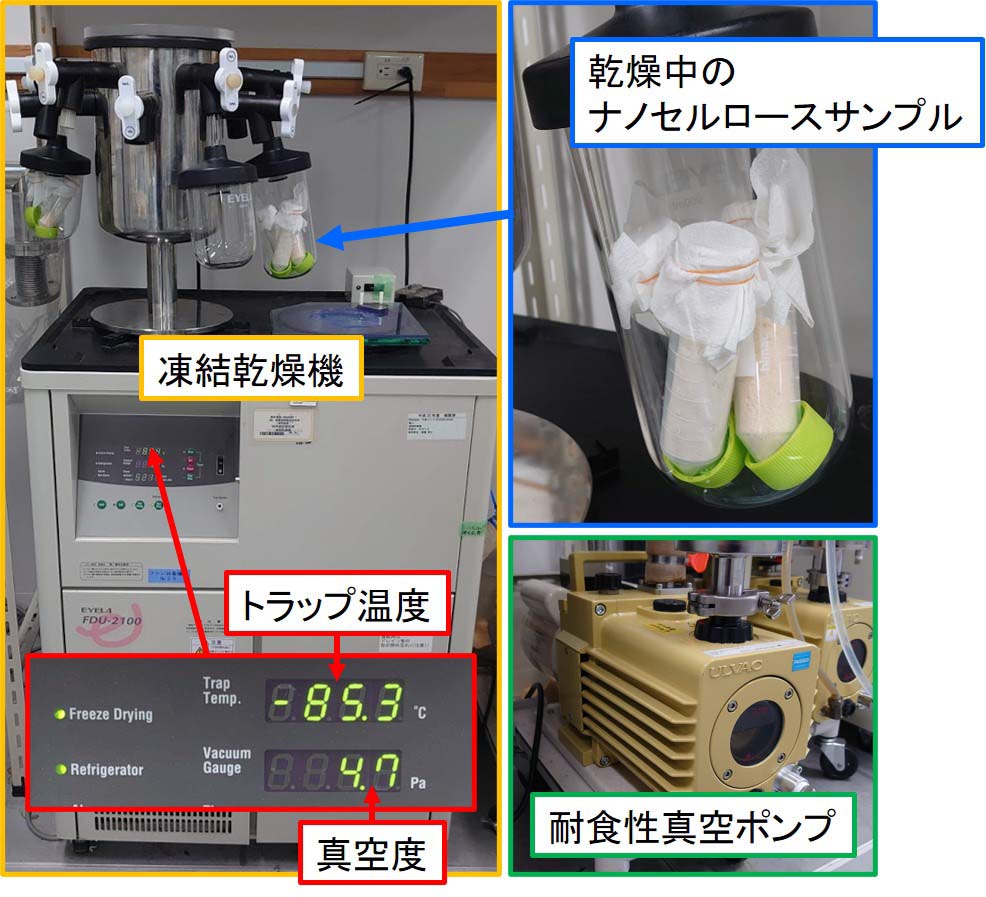

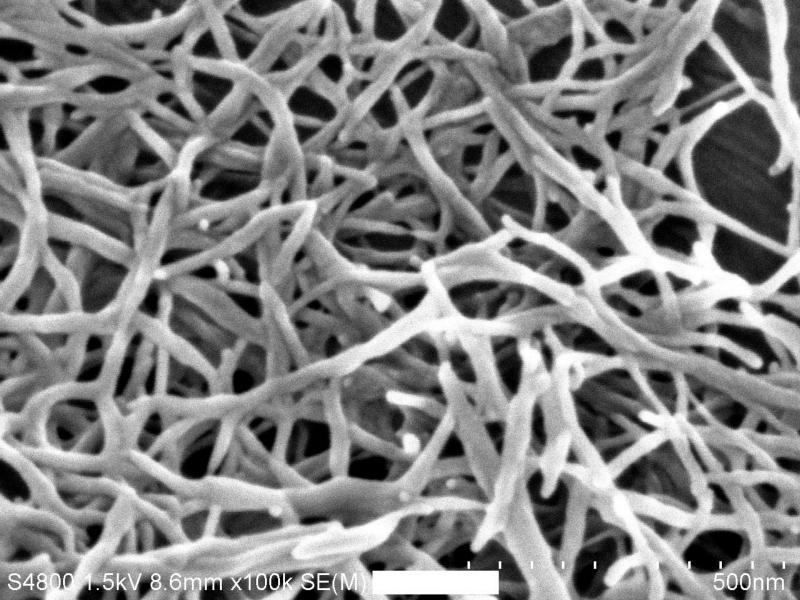

ナノセルロースを利用するに当たっては,どのような形状・形態のナノセルロースなのか知る必要があります。一般的には,SEM(走査型電子顕微鏡)を用いた観察が行われていますが,この場合,数nmから数十nmの超微細なナノセルロースを高分解能で観察するためには,FE-SEM(電界放出型走査電子顕微鏡)が必要となります。電子ビームの加速電圧は,ナノセルロースのダメージを防ぐために,数kVと低加速で行う場合が多いです。我々の:研究グループでは1~1.5kVで行っています。低加速での高分解能観察は,機種によって得手不得手もあるとの話もよく聞きます。観察用のナノセルロース試料は,必要に応じてアルコール置換で乾燥しています。 | ||||

当研究グループで使用している装置

| ||||

| オスミウム蒸着に用いる四酸化オスミウム(OsO4)は毒性があります。そのため,我々の研究グループでは専用のドラフト内に蒸着装置を設置し,真空ポンプも専用のオイルとミストトラップ等を使って,安全には十分に配慮しています。 | ||||

精製木材パルプ由来ナノセルロース(10万倍) | ||||

「形態・形状観察」 |