| 樹脂複合材料 |

|---|

***今しばらくお待ちください*** |

|

| 関連装置 |

| 参考文献 |

| 関連記事 |

| ゴム複合材料 |

|---|

***今しばらくお待ちください*** |

|

| 関連装置 |

| 参考文献 |

| 関連記事 |

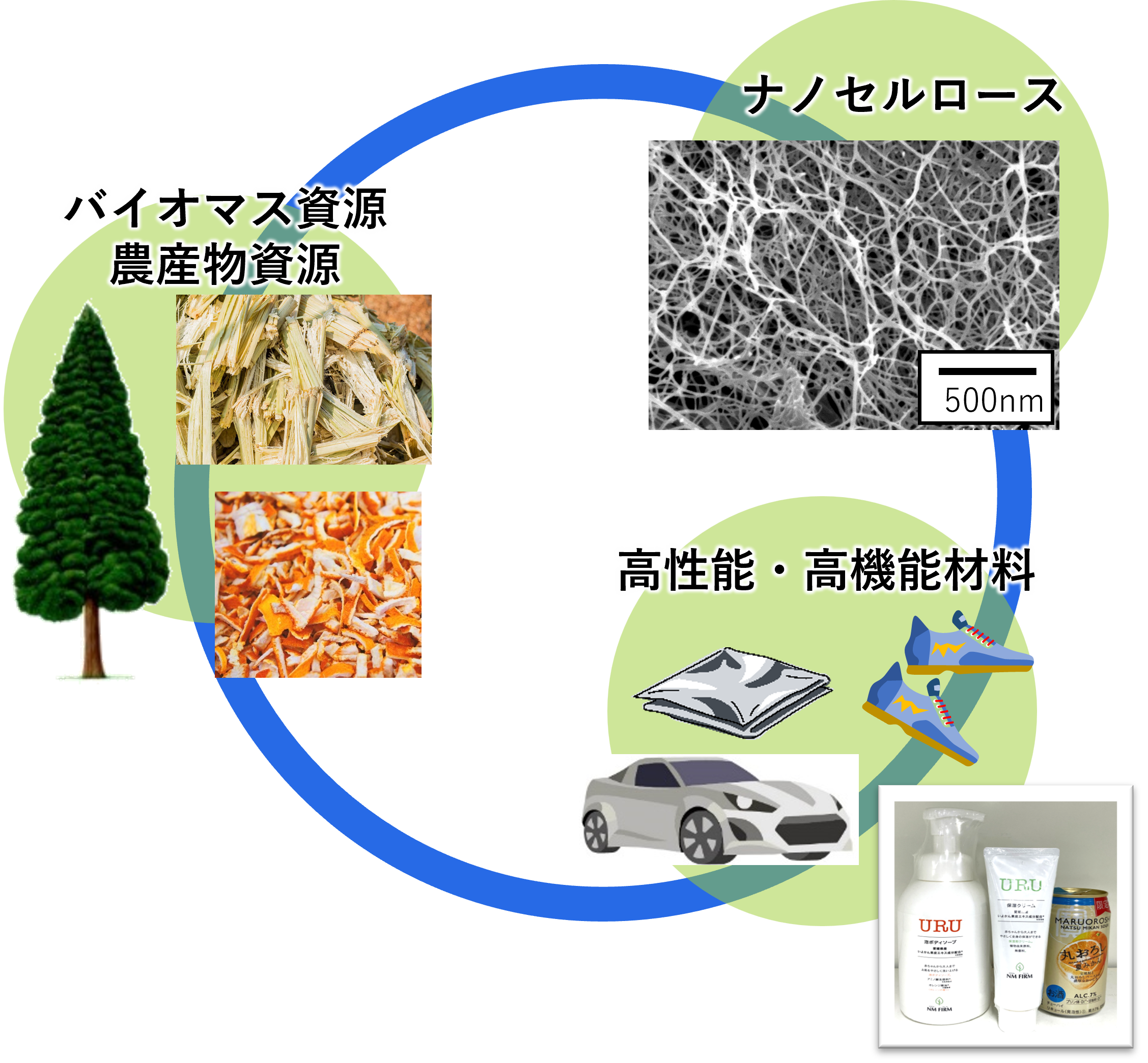

| 機能性素材 農業・食品副産物を原料とするナノセルロース |

|---|

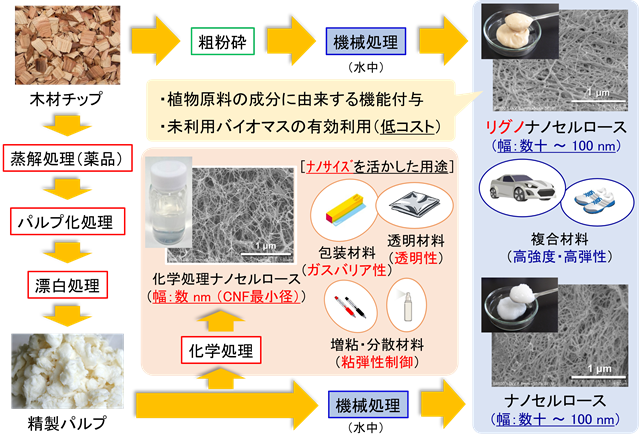

| 植物由来のナノ素材として注目されるナノセルロースは、木材チップを蒸解や漂白処理によってセルロース純度を高めた精製パルプを原料に製造されるのが一般的ですが、当研究グループは木質原料から直接ナノセルロースを製造する技術を有しています。原料から直接製造されるナノセルロースは、リグノナノセルロース(リグノセルロースナノファイバー)と呼ばれ、セルロース以外の成分(リグニン、ヘミセルロースなど)を含んでいることが特徴のひとつであり、当研究グループでは原料に基づく成分の特徴を活かしたリグノナノセルロースの応用開発にも取り組んでいます。 |

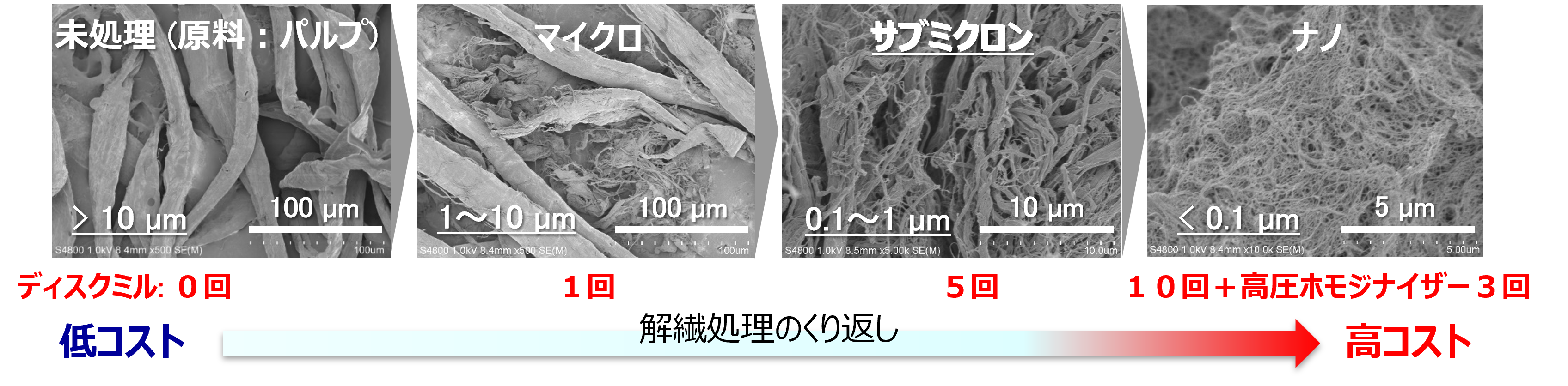

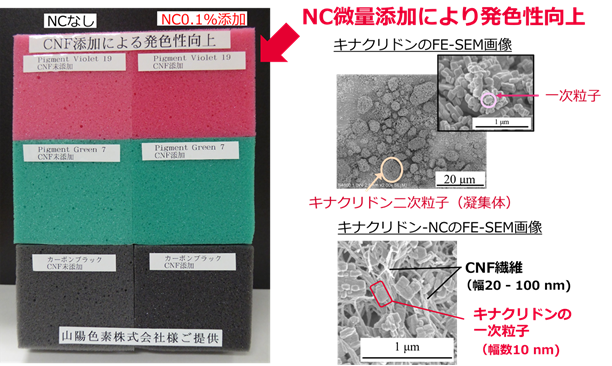

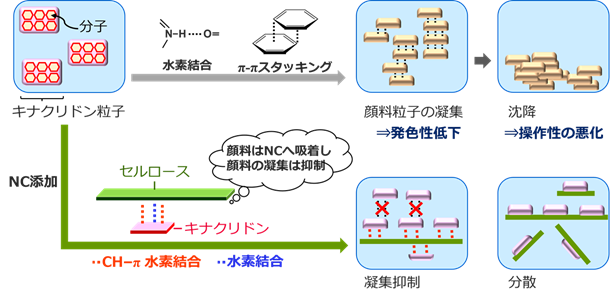

| 【製造方法や原料によって変化するナノセルロースの形態】 ナノセルロースの製造方法は、機械処理と化学処理に大きく分けられます。機械処理のみでナノセルロースを製造するには解繊処理をくり返す必要があり、マイクロサイズからナノサイズへと徐々に微細化が進行していくことで、繊維径が数十 ~ 100 nm程度のナノセルロースが得られます。一方、化学処理によりカルボキシ基や硫酸基、リン酸基などセルロース分子間を静電反発させる置換基を導入すると解繊が促進され、繊維径数nmのナノセルロースが効率よく得られます。セルロースは植物の主要成分であるため、理論的にはあらゆる植物からナノセルロースを製造することができます。しかし、木質は強固な細胞壁構造を持つため、木粉や木質由来の精製パルプから繊維径数nmのナノセルロースを得るには化学処理が不可欠です。一方で、果物の果皮など木質とは異なる構造を持つ植物原料からは、化学処理を施さなくても、機械処理のみで繊維径数nmのナノセルロースを得ることもできます。このように、解繊処理の効率や得られる形態は原料となる植物の特性に依存するため、目的とする形態や機能に応じて、前処理や化学処理、機械処理等の条件を最適化することが重要になります。 |

|

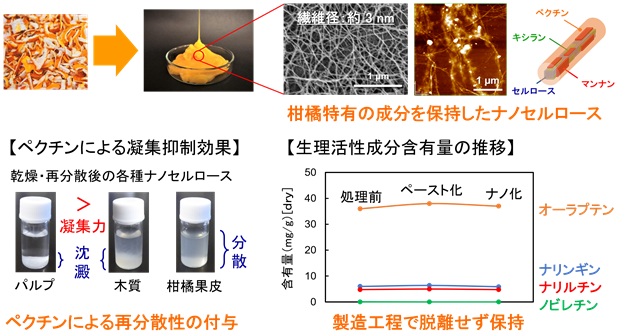

| 【柑橘果皮を原料とするナノセルロースの事例】 柑橘果皮からは、化学処理を伴わずに機械処理のみで繊維径数nmのナノセルロースを得ることができます。これは、柑橘果皮が強固な細胞壁構造を持たないことに加え、ペクチンなどの多糖類がセルロースミクロフィブリルの集合を抑制していることが要因と考えられます。特にペクチンは、柑橘果皮由来ナノセルロースの凝集を抑制する働きがあることも確認され、一度乾燥させたナノセルロースを容易に水に再分散させることができます。さらに、柑橘果皮の有機溶媒抽出成分には、β-クリプトキサンチン(温州ミカン、ポンカンなど)やナリルチン(柑橘全般)、ノビレチン(グレープフルーツ、八朔など)といった生理活性成分が多く含まれており、これら成分を保持した状態でナノセルロースが得られます。 |

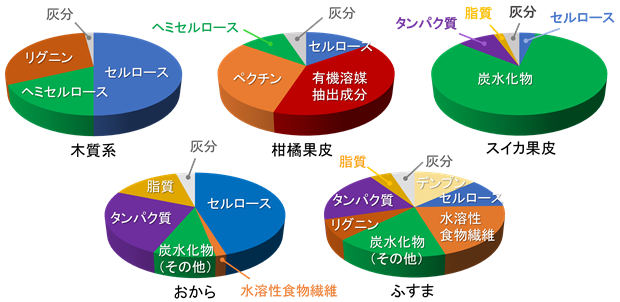

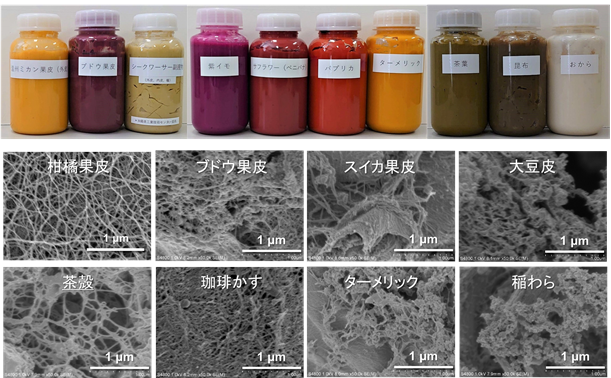

| 【農業・食品副産物を原料とするナノセルロースの可能性】 一般的なナノセルロースの原料である木質の主要なセルロース以外の成分は主にヘミセルロースとリグニンですが、農業・食品副産物には、タンパク質や脂質の他、植物ごとに多様な生理活性物質が含まれています。これらの成分の種類や含有量の違いは、得られるナノセルロースの構造、表面特性、分散性等の性質に影響を与えるだけでなく、原料由来の特有の成分を保持していることが特徴になるため、新しい用途展開の幅を広げる要素になりえます。そのため、農業・食品副産物は、多種多様な性質をもつナノセルロースを創出できる潜在的な資源として期待されます。 |

| 【食品・化粧品・医薬部外品用途への可能性】 木粉や木質由来の精製パルプ由来のナノセルロースは、食品用途への直接応用に規制上の制約がありますが、果物や野菜といった食経験のある植物から得られるナノセルロースは、可食性素材として利用可能性が高いと考えられます。実際、ナタデココは酢酸菌が生産するナノセルロースであり、食品や化粧品への利用実績が長く、安全性が確立されている代表例です。こうした可食性植物由来ナノセルロースは、食経験に裏付けられた安全性に加え、新たな物性・機能を発現する可能性があります。これにより、食品・化粧品・医薬部外品など、身近な分野への応用展開が期待されます。その中で、柑橘果皮由来ナノセルロースは、食品・化粧品原料として愛媛製紙(以前の連携先)から販売されており、この原料を用いた製品化事例もあります。 |

【柑橘果皮由来ナノセルロース】 |

【各種農業副産物の成分組成】 |

【農業副産物等から製造したナノセルロースの事例】 |

参考特許・文献

|