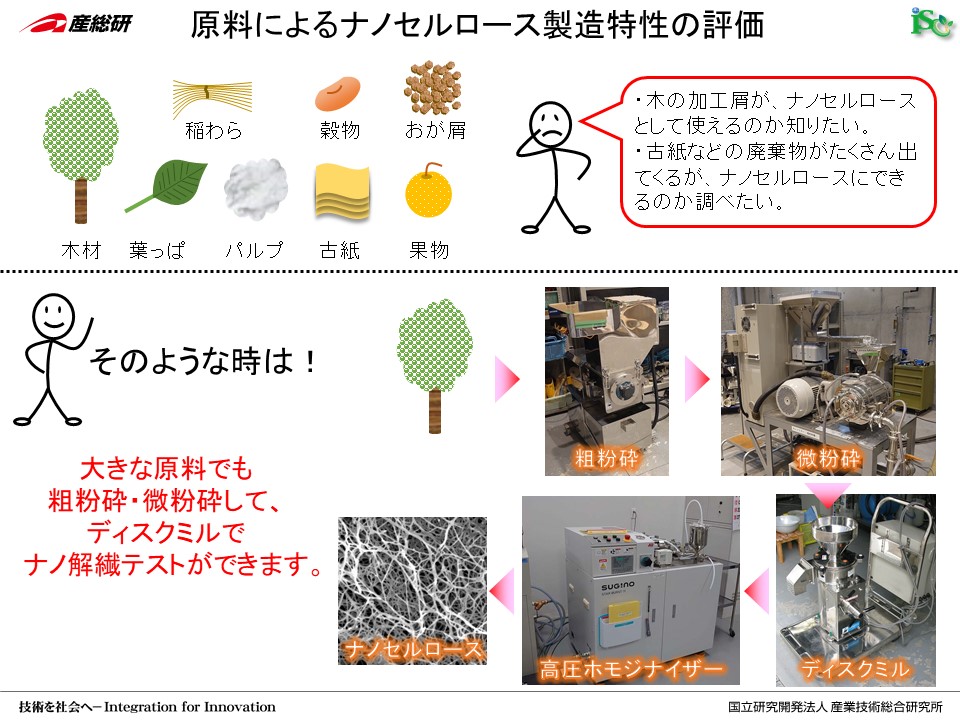

| 原料によるナノセルロース製造特性の評価 |

|

解説:ナノセルロース(セルロースナノファイバー/CNF)は、原理的には全ての植物から製造することができます。しかし、原料の特性により、製造効率は異なります。多くのナノセルロースは、木材由来のパルプを原料として製造されている。これらの製造では、水と機械処理が必須です。機械処理としては、ディスクミル(グラインダー/電動型石臼)や高圧ホモジナイザーが一般的です。

当研究グループでは、これでに、各種木材由来の木粉、各種パルプ、柑橘果皮や大豆の皮などの食品系残渣、稲わらやもみ殻、サトウキビ廃材のバガスなどの農業系残渣からナノセルロース製造テストを実施した経験があります。製造装置としては、木材チップも原料とできるように、粗粉砕カッターミル、微粉砕できる気流粉砕機を備えて前処理できるようにしています。さらに、これら原料のナノ化は、ディスクミルを4台(ディスク径:6インチ、15インチ)、200MPa以上で処理可能な高圧ホモジナイザーを3台(ナノ化の機構が異なる)、備えています。 |

参考:「研究紹介」

・セルロースナノファイバーの一般的製造方法(概要)

・樹種によるリグノセルロースナノファイバー製造効率の違い123 |

参考:「技術のポイント一覧」

・簡単な?ナノセルロースの作り方。

・再現性よくナノセルロース作る。

・ディスクミル装置を用いたナノセルロース製造の概要

・ディスクミル装置による木粉からの直接的なナノセルロース製造 |