バイオ分子評価研究グループ(関西センター)

◇研究紹介◇

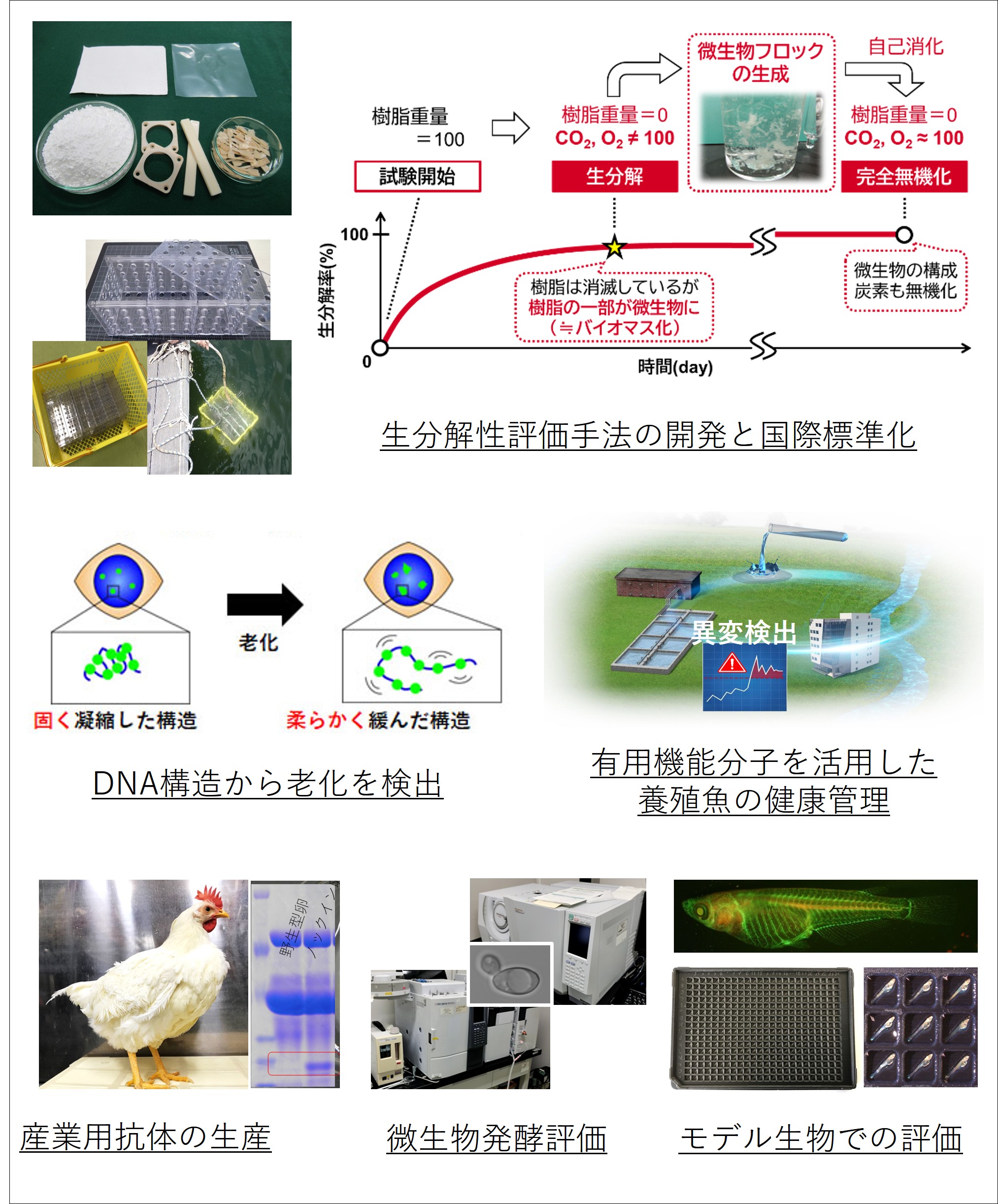

生分解性材料を用いたフィルム、不織布、発泡成形体や複合材料について、海洋をはじめとする環境分解性や生体内分解性を調べるとともに、生分解の促進抑制を制御するための技術開発に取り組んでいます。さらに,生分解性を精度よく,素早く判定するための評価手法を開発し,ISO国際標準化を目指す取組みを行っています。また微生物が生産する有用機能分子の評価や、ゲノム編集動物を用いた抗体生産、培養細胞または小型魚類等のモデル生物を用いた生体分子の評価技術の開発にも取り組んでいます。

◇業績リスト◇

◇関連トピックス

- 2025/08/06 プレスリリース「魚の新腸活時代」

- 2025/05/12 プレスリリース「実際の海・湖で海洋生分解性プラスチックは「分解」にどれだけ時間がかかるのか?」

- 2025/01/28 プレスリリース「沿岸域でのポリヒドロキシ酪酸(PHB)生分解のカギは微生物叢の多様性」

- 2024/9/01 広報誌「ざ・らいふ」2024年9月号p6. 若手紹介 日野彰大研究員

- 2024/06/17 プレスリリース「フンで見つける魚の病気」

- 2024/01/26 プレスリリース「生分解性プラスチックは深海でも分解されることを実証」

- 2023/10/19 受賞「令和5年度産業標準化貢献者表彰(産業技術環境局長表彰)受賞 」

- 2023/04/21 受賞「産業技術支援フェア in Kansai 2022 Interesting Panel賞受賞」

◇技術シーズ紹介◇

◇メンバー◇

| 氏名 | 役職 | 研究テーマ | 研究内容 |

|---|---|---|---|

|

研究グループ長 |

|

出芽酵母の優良菌株を育種することで、食品等の生産性・品質を向上することが期待されています。交雑育種法では、性質が異なる2種類の酵母を、人工的に掛け合わせて新株を創製していきます。これまでに、従来は交雑育種が困難であった醸造用酵母の交雑効率を飛躍的に向上させることに成功しています。 |

|

主任研究員 |

|

国際的に成長中の産業である水産養殖業の課題である持続可能性を高めるため、魚類常在微生物の獲得、機能解明並びにこれらを利用した養殖技術の改善を目指しています。 |

|

主任研究員 |

|

小型魚類の産業応用を目指した基盤技術の開発を行っています。その一つとして高解像度生体イメージングに適したメダカを用い、Whole bodyにおけるがん動態の解明やがんに対する革新的創薬スクリーニング技術開発を目指して、ゲノム編集などの遺伝子組換え技術を駆使し、発がんモデルメダカの開発を行っています。 |

|

主任研究員 |

|

クロマチンや染色体構造は、ヒトの加齢やさまざまな疾患と密接に関係しています。その構造を評価する技術は、新たなバイオ医薬や診断技術の開発を促進することで、社会全体の健康維持・増進に貢献します。そこで、クロマチン・染色体構造を指標とした細胞機能評価技術の研究開発に取り組んでいます。 |

|

主任研究員 |

|

生分解性プラスチックの海洋における生分解性評価と評価方法の標準化に取り組んでいます。また、使用中は物性を維持し、使用後に分解が開始するような生分解性制御技術を開発し、耐久性・実用性と生分解性の両立を目指します。さらに、ボールミルを用いた新規機能性材料の開発も行っています。 |

|

企画主幹・生命工学領域研究企画室/グループ付 |

|

私は、遺伝子組み換えニワトリ(以下「ニワトリ生産系」)を用いた組換えタンパク質生産技術の研究に取り組んでいます。特に、低コストな産業用組換え抗体の実用化を見据え、従来導入が困難だった水産・畜産・食品分野への抗体を用いた検出技術の普及を目指しています。また、培養肉のコスト削減に資する研究にも取り組み、持続可能な細胞性農業の実現を目指しています。 |

|

招聘研究員 |

|

環境に優しいバイオプラスチックの開発研究を行っており、生分解性材料ではポリアミド4、乳酸系ポリマー、ポリウレタン、スイッチ型機能性生分解材料やその他の材料開発を進めています。また、海洋での生分解挙動の解明と国際標準化に向けた生分解評価技術の開発を行っています。 |