バイオシステム多様性研究グループ(つくばセンター)

◇研究紹介◇

地球上の生物は多様性に富み、さまざまな環境に適応しているため、有用な遺伝子資源の宝庫と見なされています。私たちのグループでは、生物が持つ多様な機能とそれを担う生体分子について、機能的な構造と形態、生物間相互作用や共生システムを中心に、分子レベルから生態レベルまで多角的に研究し、生物機能の開拓や改変、さらには産業利用を目指すことをグループ・ミッションとしています。

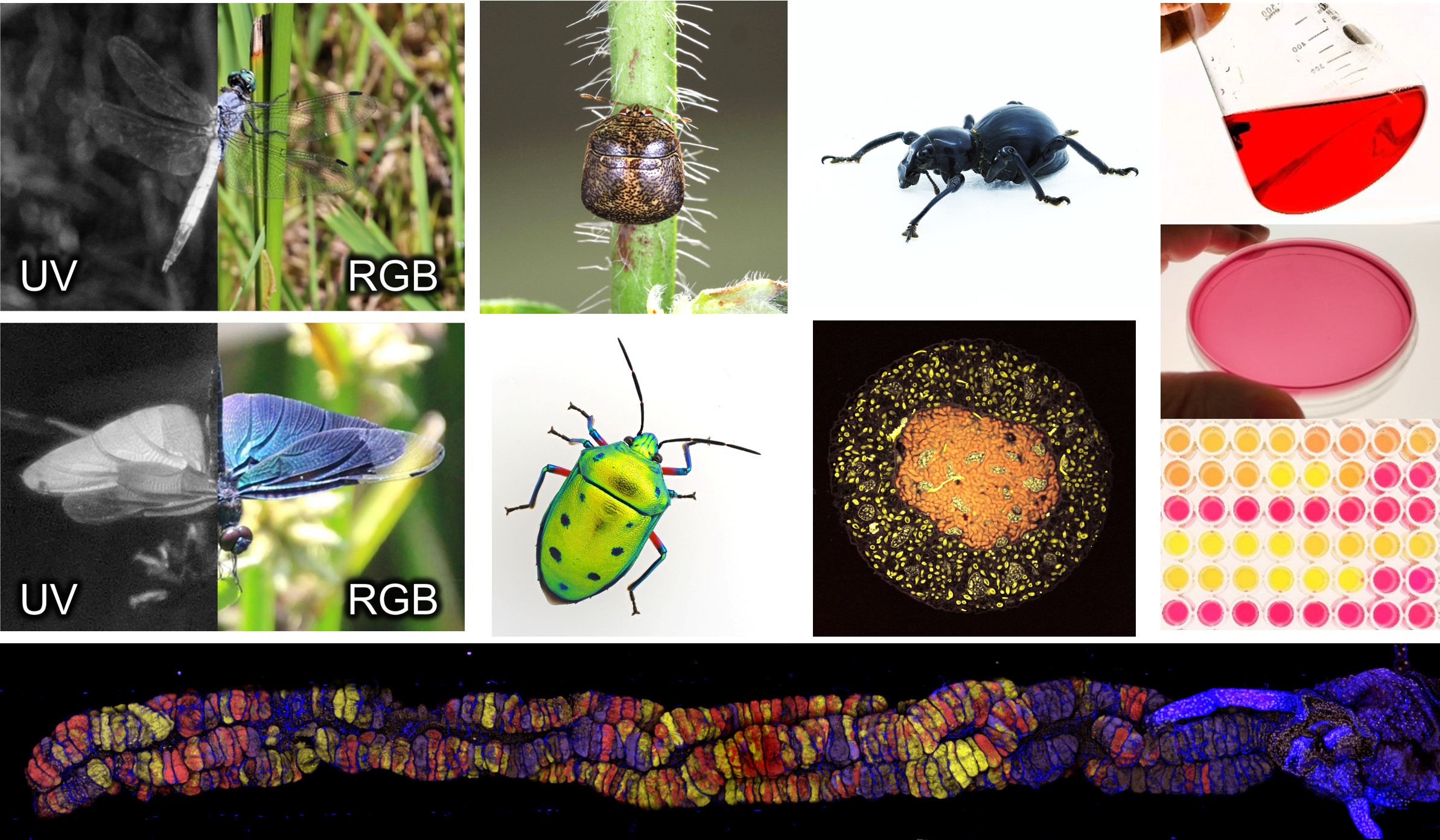

私たちは、地球上の記載された生物の半数以上を占める昆虫を主な研究材料とし、その形態や新規機能の解明に取り組んできました。例えば、日差しに強い昆虫は、特殊な成分のワックスを分泌し、紫外線反射能や超撥水性を獲得していることを発見しました。この研究成果は論文として発表され、ワックスの利用に関する国際特許も取得しています。

生物多様性を考える上で、異なる生物種間の共生関係や生物間相互作用は重要な視点です。多くの昆虫は体内に特定の共生細菌を保持しています。私たちは共生細菌の存在によって、宿主の繁殖能力の向上、利用可能な植物種の拡大、外骨格の硬化や体色変化など、昆虫の環境適応能力が改善する例を論文として数多く報告してきました。また、共生細菌の遺伝子機能解析や、合成生物学を用いた未培養細菌の資源化にもチャレンジしています。

現在取り組んでいる研究課題の例:

- 昆虫と他種生物の相互作用による延長された表現型の機構解明

- 昆虫のワックスによる微細構造の特性解明と利用法の確立

- 昆虫と微生物の共生進化の機構および機能解明

- 昆虫の形態、色彩、性分化の分子基盤の解明

- 昆虫の環境適応機構に関する実験生理学的研究

- 合成生物学を用いた未培養細菌の資源化

- マイコプラズマのミニマルセルの培養および遺伝子機能解析

◇業績リスト◇

◇関連トピックス◇

- 2026/2/12 セミナー開催 「第1回CREST微生物共生操作先端セミナー」

- 2026/2/15 シンポジウム開催 「動物科学の最前線:めくるめく多様性を科学する(4)シンポジウム」

- 2025/10/17 プレスリリース 「ノコギリカメムシの“耳”と思われていたのは“共生器官”だった」

- 2025/7/2 産総研マガジン掲載 「【ナゾロジー×産総研 未解明のナゾに挑む研究者たち】「セミはなぜ何年も土の中で過ごすのか?」昆虫の特殊な進化の裏に潜む秘密」

- YouTube:ERATO深津共生進化機構プロジェクト

- 2024/10/31 受賞「日本微生物生態学会 第37回大会優秀ポスター賞 受賞」

- 2025/05/01 受賞「第51回日本マイコプラズマ学会学術集会優秀発表賞」

- 2023/9/26 プレスリリース「昆虫は「変態」で腸内共生細菌とそのすみかのかたち・はたらきを切り替える」

- 2023/7/21 受賞「第24回国際マイコプラズマ学会 The Louis Dienes Award 受賞」

- 2023/7/4 受賞「2023年度日本進化学会 教育啓発賞 受賞」

- 2023/6/17 受賞「2023年度日本動物学会 動物学教育省 受賞」

◇技術シーズ紹介◇

◇メンバー◇

| 氏名 | 役職 | 研究テーマ | 研究内容 |

|---|---|---|---|

|

研究グループ長 |

|

昆虫は、地球上のさまざまな環境に適応しており、極めて多様な形態や構造が見られ、未解明の生命現象・未活用の遺伝子資源の宝庫と考えられます。私は、昆虫の形態、色彩、構造に着目して、分子生物学から進化生態学まで多面的に研究を進めることを目指しています。 |

|

首席研究員 |

|

多様な昆虫類における微生物との高度な共生関係を主要な対象に設定し、さらに関連した寄生、生殖操作、形態操作、社会性などの高度かつ興味深い生物間相互作用をともなう現象について、進化多様性、生態的相互作用、生理機能、分子機構から実験進化にまで至る広範かつ徹底的な研究を展開しています。 |

|

上級主任研究員 |

|

生物の進化に多大な影響を与えてきた微生物との共生について、その進化経路の推定から共生系の維持機構の解明、共生体の生物機能の探索などを、分子、細胞、組織、個体、生態系に至るまでの幅広い技術と知識を駆使して解析しています。 |

|

主任研究員 |

|

微生物用の無血清培地の開発を行っている。マイコプラズマなどの病原性微生物の培地の無血清化に成功し、さらなる培地の改良を行っている。加えて長鎖DNA操作技術の開発を行っている。難培養細菌のゲノムを丸ごと操作する系の確立や、難培養細菌の持つ遺伝子の機能解明に向けた研究を行っている。 |

|

主任研究員 |

|

有用微生物と共生し、その機能を巧みに利用するしくみを獲得した昆虫類に着目。個体から分子レベルに至るまで広範な実験アプローチを駆使し、微生物共生の成立、機能強化、制御原理について包括的な理解を深めることで、微生物の高度な生物資源生産技術や微生物操作技術を向上させることを目指しています。 |