バイオ分子機能制御研究グループ(関西センター)

◇研究紹介◇

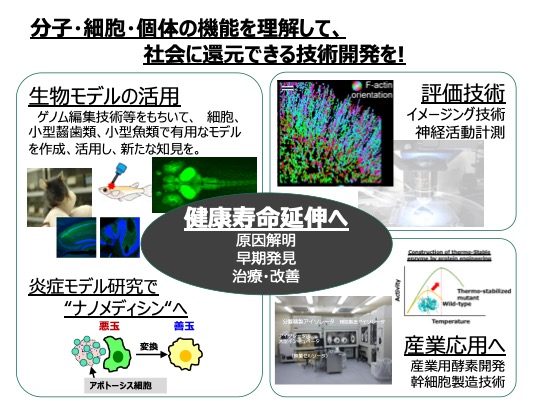

生命現象は、個々の分子が協働し、システムとして多様な機能を創発することで成り立っています。これら多様な生命現象に対して、分子機能によって低侵襲的に介入し操作することは、生命工学の究極の目標であり、次世代の創薬・医療基盤技術開発等に極めて重要です。バイオ分子機能制御研究グループでは、多様なバイオ分子機能の理解に基づいて、バイオ分子機能をナノ/マイクロスケールで操作し、細胞や個体レベルでの低侵襲な生命機能制御・可視化技術の開発に取り組みます。

◇業績リスト◇

◇関連トピックス◇

- 2026/1/14 受賞「“Acta Biomaterialia Reviewer Award for 2024”受賞」

- 2025/10/22 プレスリリース「加齢で衰えた骨治癒機能を回復」

- 2025/6/19 受賞「第23回産総研・産技連LS-BT合同研究発表会ポスター賞受賞」

- 2024/12/1 広報誌「ざ・らいふ」2024年12月号p6. 若手紹介 三田真理恵研究員

- 2024/11/1 広報誌「ざ・らいふ」2024年11月号p1. BioJapan2024出展「マクロファージ表現型を活用する疾患・再生治療」紹介 戸井田力

- 2024/9/19 プレスリリース「異種臓器の傷を同時に治す医療用シート」

◇技術シーズ紹介◇

◇メンバー◇

| 氏名 | 役職 | 研究テーマ | 研究内容 |

|---|---|---|---|

|

研究グループ長 |

|

生体分子の自己組織化を活用し、細胞をミミックした分子システムの構築に取り組んでいます。具体的には、リン脂質二分子膜であるリポソーム(人工細胞膜)を基盤に、タンパク質・核酸等の分子との融合による擬似生体微粒子や微生物(細胞)を内包したバイオマテリアルを構築する方法の開発や応用研究を進めています。 |

|

上級主任研究員 |

|

マクロファージ表現を制御するバイオマテリアルを開発します。組織再生や疾患に対する有効性を評価するとともに、その作用機序を評価します。現在、骨、皮膚などの組織再生、非アルコール性脂肪性肝炎、術後癒着などの疾患を標的として研究を進めています。 |

|

上級主任研究員 |

|

生物のゲノムに隠された自己ゲノム編集機構(PODiRシステム)を見いだし、生物が自らのゲノムを環境に合わせ編集していることを発見しました。本機構を解析、mimic利用することで人為的なゲノム改変、細胞の多様性の発現機構の解明、疾病変異の同定、さらには種のゲノムの指紋として簡易品種同定を可能となりました。 |

|

主任研究員 |

|

ウミホタル発光系を利用した個体イメージングプローブの開発、グリオギザール化合物類を用いたゲノムDNA中のメチルシトシンの脱メチル化反応の中間体のビオチン化および次世代シーケンシングによるその位置の検出法の開発、さらに新規脂質ナノ粒子を用いた核酸の細胞内デリバリー過程の可視化に取り組んでいます。 |

|

研究員 |

|

バイオイメージング技術で生体内情報を可視化し、慢性炎症や疾患状態を定量的に評価することを目指しています。細胞・組織・個体レベルでのライブイメージングによる生理機能解析や、標的分子を特異的に検出できる蛍光タンパク質センサーの開発、解析に適した光学顕微鏡などのイメージング技術開発を行っています。 |

|

研究員 |

|

女性の一生において女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)は大きく変動し、月経前症候群(PMS)、産後うつ、更年期障害などのメンタル不調を引き起こします。私は現在、特に月経前特異的に様々な不調が起こるPMSに焦点を当て、モデル動物による原因解明や低侵襲な治療法の開発に取り組んでいます。 |