地質図解説

- 新潟県中越地震[2004] 震源域の5万分の1地質図幅を例に -「地質図幅とは何か?」、「地質図の構成とその読み方」について解説します。

地質図幅とは何か?

地質図幅とは、「地下に、どのような種類の岩石や地層がどのように分布しているか、断層や褶曲がどこにあるのか」を、国土地理院発行の地形図枠で示した地質図です(地質図のホームページ)。

5万分の1地質図幅とは、地質災害軽減・産業立地・環境保全に使用する目的で、産業技術総合研究所(旧地質調査所)が全国的かつ計画的に作成している地質図です。

新潟県中越地震の震源域である5万分の1地質図幅の「長岡」、「小千谷」、「十日町」地域は、 1978年の地震予知連絡会において、将来地震が起こる可能性が高い地域、すなわち「特定観測地域(5万分の1地質図幅の作成状況の図を参照のこと)」として指定された地域の一つであり、「特定観測地域」の地質図幅整備事業の一環として、優先的に作成されたものです。

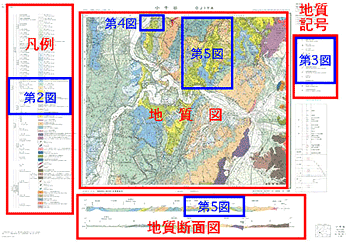

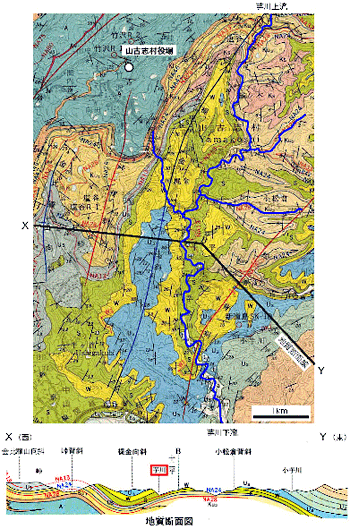

図1 地質図幅(小千谷地域)の構成

地質図の構成とその読み方

5万分の1地質図は、主に地質図、凡例、地質記号、断面図の4つの部分からなります(図1)。以下、「小千谷」地域の地質図幅の中の長岡市妙見町や山古志村付近の地質図を利用し、地質図から何が読みとれるかを説明します。

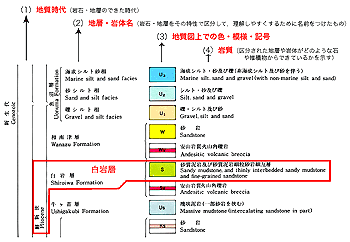

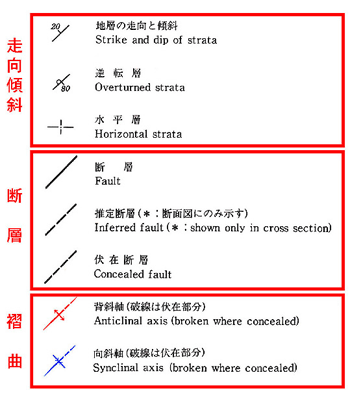

凡例とは、地質図上で色分けされた地層・岩体の、(1)地質時代、(2)地層・岩体名、(3)地質図上での色・模様・記号、(4)岩質を示したものです(図2)。また、地質記号とは、地質図上で色分けされた地層・岩体がどのように分布するかを示す地質構造(走向傾斜、断層、褶曲構造など)や、化石・温泉・鉱山などの記号を示したものです(図3)。

長岡市妙見町、白岩の崩落現場の地質

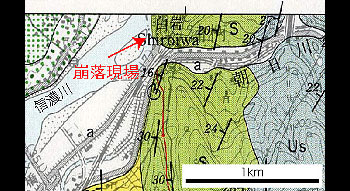

例えば、長岡市妙見町、白岩の崩落現場の地質図を見ると、薄緑色でSと表示されています(第4図)。これを凡例で確認すると、時代は鮮新世、名前は白岩層、岩質は砂質泥岩及び砂質泥岩細粒砂岩細互層からなる地層であることがわかります。また、現場付近の走向傾斜の地質記号からは、16~20度ほど西側へ地層が傾いていることが分かります。現場は信濃川が丘陵にぶつかるところで、不安定な崖が常に形成されている場所でもあります。このように地形図に描かれた地質図からは、白岩付近は崩落しやすい岩質・地質構造・場所であることが読みとれます。

図4 長岡市妙見町白岩付近の地質図

芋川付近の地質と地すべり

また、芋川流域の地質図(図5)をみると、地すべりの被害が集中した山古志村役場付近には青緑色Aの荒谷層(暗灰色塊状泥岩)が、その周りには薄茶色~クリーム色Kl,Ku1,Ku2などの川口層(主に砂岩泥岩互層)や前述の白岩層が広く分布しています。いずれの地層も各地に多くの地すべりや崩落を多く発生させている地層です。また、褶曲構造の発達によって地層が傾き、地すべりをより発生しやすくしていることも分かります。このように地質図からは、地すべりの素因となる地質と地質構造の様子を正確に読みとることができます。(本地質図は基盤の地質を優先させて示しているため、地すべり堆積物の分布は省略しています。今後、別途作成されている地すべり分布や今回の被害分布図を地質図と重ね合わせる予定です)。

芋川の崩壊・地すべりと地質との関係

最後に、多くの崩壊・地すべりが発生し、その土砂が谷を埋めて河道を塞ぎ、土石流の発生が懸念される芋川を例として、地質と地形との関係を見てみます。芋川本流のうち、例えば中流域である楢ノ木から十二平付近の谷は背斜と向斜構造の間に位置しています(図5の地質断面図の芋川付近を参照)。このため、芋川の谷は西へ傾斜する地層の地質構造に規制され、谷の東側は西への緩い斜面が形成され地すべりが、谷の西側は急な崖が形成され崩壊が発生されやすい地形学的な特徴を持っています。流域の地すべり・崩壊を起こやすい地層からの土砂の供給に加え、このような地層の地質構造に規制されて非対称な狭い谷となっている芋川の地形学的特徴も、新潟県中越地震で河道閉塞が発生した原因のひとつになっていると推定されます。

※ 芋川や地質断面線は強調するため加筆

※ 芋川や地質断面線は強調するため加筆

図5 芋川流域地域の地質図と地質断面図