微生物を用いて、有用化合物を生産する研究を行っています。微生物として、大腸菌、放線菌Rhodococcus erythropolis(ロドコッカス・エリスロポリス)、麹菌などを用いています。生産標的となる有用化合物は、医薬品等の原材料、石油代替燃料、化成品などです。また、微生物細胞だけではなく、微生物由来のタンパク質酵素の利活用、微生物ゲノム情報、微生物群集の利活用についても研究しています。さらに、微生物や培養細胞を用いた食品の機能性評価、バイオアッセイ法の開発も行っています。

以下に、様々な物質生産系を目指した各種技術開発について記します。

1. 放線菌を多目的用途に利用可能な発現プラットフォームとする技術の開発

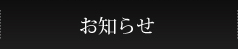

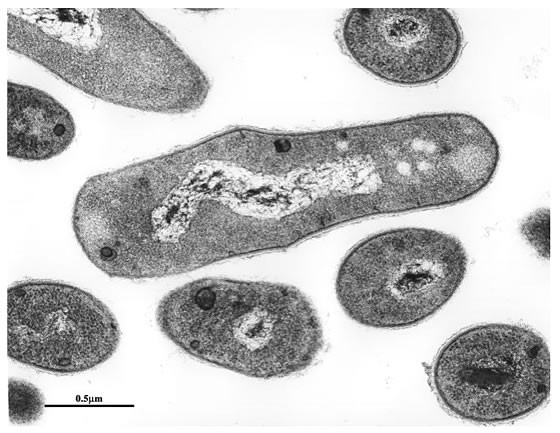

Rhodococcus属細菌は、高GC含量のゲノムをもつグラム陽性菌で、有機溶媒耐性をもち、脂肪族、芳香族および複素環式化合物などを変換する生体触媒活性も強い細菌です。特に私たちが使用しているR. erythropolis細菌は、4-35℃という広範囲な温度域で増殖可能であるという特徴も併せ持ち、これまで使用されている汎用型の宿主とは大きく異なる表現型を有する細菌です。このことから、世界的にもRhodococcus属細菌は次世代宿主候補として宿主-ベクター系の開発が期待されていますが、汎用型の宿主-ベクター系として利用できる状況には至っておらず 研究開発の必要な菌でもあります。

Rhodococcus erythropolis細菌を宿主とした発現プラットフォームとして利用できれば、既存の宿主—ベクター系では実現が困難な新たな反応系・反応場あるいは生産系の構築が期待できます。そのため私たちは、各種発現ベクターに加えトランスポゾンベクター等を含めた遺伝学的手法による、細胞の機能改変技術を開発しています。実際には、タンパク質生産系(発現系)と分解系の制御による宿主細胞内のタンパク質蓄積効率を制御する技術開発や、宿主細胞の細胞壁の機能解析や改変を行い、タンパク質生産のみならず化成品生産に向けた物質変換や環境汚染物質の分解を目指したバイオレメディエーションへの利用等、幅広い用途に使用可能なプラットフォームの開発を行っています。

2. 大腸菌による「ものつくり」技術の開発

大腸菌は最も研究が進んでいる微生物で、扱いも容易なことから、様々な有用物質を作る宿主として頻繁に用いられています。私たちは、独自の技術としてアンチセンスRNAによる合理的な代謝経路改変技術、高価な遺伝子発現誘導剤や抗生物質を要しない異種遺伝子発現技術(BICES; Biomass Inducible Chromosome-based Expression System)を有しており、これらによって大腸菌の代謝経路を書き換え、様々な有用物質を作ることに成功しています(詳細説明)。有用物質の例として、アセトイン、2,3ブタンジオール、ピルビン酸、イソブタノールなどを生産することに成功しています。

3. 麹菌による「ものつくり」技術の開発

麹菌Aspergillus oryzaeは酵素生産の能力が本来高く、しかもヒトに有害な物質を作らずに安全なことから、日本酒・味噌・しょうゆ等の醸造に日本古来から使われてきました。また、真核微生物(カビ)であることから細胞内小器官が存在しているため、動物や植物等の様々な生物の遺伝子の異種発現に好適です。この麹菌の優れた特性を活用して、医薬品等に利用が期待される二次代謝物質や脂質などの有用物質を効率的に生産する技術開発に挑戦しています。

4. 微生物の増殖に影響を及ぼす物質の探索と機能解析

これまでに微生物が生産する様々な有用物質が発見され利用されてきましたが、ロドコッカス属細菌においては最近の私たちの研究で、抗菌物質を含む高い二次代謝産物合成能を有することを初めて明らかにしました。二次代謝産物生産菌としてはほとんど研究されてこなかった本属細菌からは数多くの新規有用物質の発見が期待されます。現在数種の新規抗菌物質とその機能および生合成遺伝子について解析を進めています。

5. 有用機能酵素の高機能化に向けた技術開発

微生物を用いた高効率な物質生産やバイオレメディエーション等を目指した高機能化細胞の構築には、宿主細胞内に機能タンパク質を高濃度蓄積させる技術も重要ですが、その反応を担う酵素の機能改良もしくは高活性化が必須の課題となります。発現させる機能酵素に対してその機能を高度化することで、タンパク質発現量を上げることなく超高機能化細胞の構築が可能になるかもしれません。例えば、酵素活性が10倍高くなった改変型酵素を開発・発現することが出来れば、対酵素活性で考えると発現する酵素量は改変前の酵素に比べて1/10で済みます。また、基質特異性や細胞内安定性を改変することで、反応の特異性や長時間にわたる反応などの効率を飛躍的に高めることが可能になります。このようなことから、結晶構造解析を用いてタンパク質の原子レベルでの機能発現原理を調べ、その情報を基に更なる分子レベルでの解析を行うことにより、機能タンパク質の機能改変・改良にむけた基盤技術の開発を進めています。

6. 微生物による機能性脂質生産法の開発

ドコサヘキサエン酸(DHA、22:6)とエイコサペンタエン酸(EPA、20:5)のような高度不飽和脂肪酸(PUFA)は必須栄養素の1つです。これらPUFAは、冠状動脈性心臓病の危険を減少させて、炎症性の病気を軽減することが知られています。ある種の微細藻類や海洋性微生物には、これらのPUFAが非常に多く含まれており、魚油に替わるPUFAの供給源として研究が進められています。私たちは、PUFAを生産する微生物のPUFA生産性を向上させることに取り組み、効率良くPUFAを取得するための技術開発を行っています。また、微生物や藻類からPUFA合成関連遺伝子を取得し、これらを利用したPUFA含有脂質生産法の開発を目指しています。

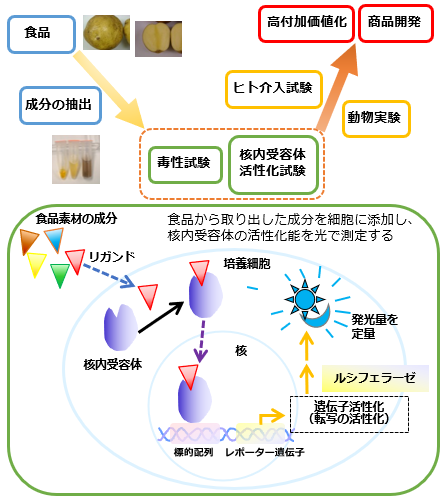

7. 核内受容体活性化評価による食品素材の機能性解析

核内受容体は、リガンド(受容体タンパク質と特異的に結合する物質)依存的に遺伝子発現を調節する転写因子タンパク質です。核内受容体は、糖尿病や高脂血症といった代謝異常症、薬物代謝、あるいは、癌細胞の増殖などに関与していることから、創薬ターゲットとして以前から注目されています。一方、古くから、あるいは、経験的に体に良いとされている食品成分にも核内受容体のリガンドとして作用する物質が多く含まれていると考えられます。そこで私たちは、機能性が期待できる農林水産品をはじめとする食品素材について、核内受容体活性化能を評価し、付加価値を付けた機能性食品素材としての可能性を探索しています。

また、使い勝手が良い新たな核内受容体レポーターアッセイ法の開発も行っています。

8. 微生物群集に対するバイオインフォマティクス技術の開発

土壌や水中、生物の体表面や消化管内等、私たちの身近には多数の微生物種から構成される微生物群集(微生物コミュニティ)が数多く存在しています。これらコミュニティの中には、難培養微生物を含む多数の微生物が共存していますが、各微生物種の遺伝情報や互いの生態学的関係性については未解明の部分が多く残されています。こうした未解明のままとなっている遺伝情報や異種間の関係性を理解することは、微生物による物質生産能の改善や共培養系の構築にも役立つと考えています。そこで、私たちは環境中の様々な微生物コミュニティに対して、機能未知の遺伝情報や異種間の関係性を探索するための各種バイオインフォマティクス技術の開発を進めています。