新規有用糖質関連酵素の探索、構造機能相関解析、機能改変

産業用酵素の開発を目的に、新規有用酵素の探索から機能改変までを行っています。探索には、古典的な微生物スクリーニングだけでなく、環境中の遺伝子資源を直接利用する「メタゲノム」という手法も取り入れています。通常は、こうして得られた酵素は用途に最適な性質ではなく、ファインチューニングが必要です。そこで、立体構造を含めた詳細な解析を行い、構造情報を基にした分子デザインや進化分子工学による改変を行っています。現在は特に、以下のような糖質関連酵素をターゲットに研究を行っています。

(1)セルロース系バイオマス糖化用の酵素

非可食であるセルロース系バイオマスを酵素で分解するための酵素です。植物細胞壁の主成分であるセルロースを「セルラーゼ」で分解するとグルコースになり(これを「酵素糖化」と呼びます)、バイオエタノール生産やバイオリファイナリーに利用できます。現在、糸状菌由来のセルラーゼ製剤が広く使われていますが、万能ではありません。既存の酵素製剤の弱点を補うような酵素の開発を行っています。

(2)植物細胞壁のヘミセルロース分解酵素「ヘミセルラーゼ」

植物細胞壁に存在するヘミセルロース(セルロース以外の構成多糖)は、非常に多種多様な構造をしています。このヘミセルロースを分解する酵素(「ヘミセルラーゼ」と総称されてます)も、様々な構造に対応すべく、バラエティーに富んでいます。当研究グループでは、ヘミセルロースの構造を特異的に認識するユニークな酵素について研究を行っています。糖鎖構造を厳密に認識する酵素は、単一構造のオリゴ糖生産(生理活性物質としてや新規なバイオ素材として期待されます)や、ヘミセルロースの構造解析に非常に優れた研究ツールとなります。糖鎖構造特異的な酵素は、例えるならば、分子生物学研究で広く使用される「制限酵素」のような使い方ができるのです。これまでに開発したユニークな糖鎖構造認識のいくつかの酵素は、オリゴ糖生産や糖鎖構造解析などのツールとして利用されています。

物質循環型社会に貢献する有用物質生産システムの開発―微生物代謝のデザイン

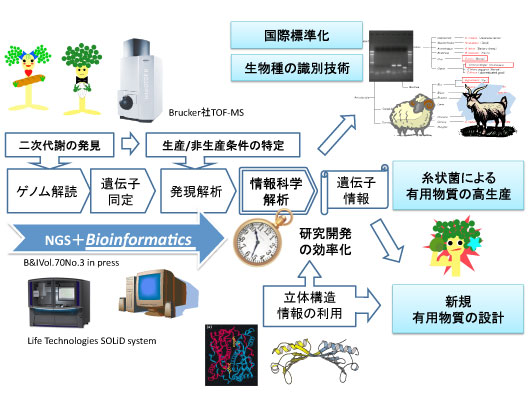

「ゲノム科学の成果を産業へ応用する」ための研究開発を進めています。糸状菌の二次代謝を主な対象として、①医薬リード化合物、②エネルギーとして利用可能な化合物を生産します。ゲノム情報を基に、必須遺伝子とその制御情報を効率よく解析し、代謝の改変をデザインして、それら有用物質を合理的に高生産するシステムを開発します。また、ゲノム情報に基づいて生物種を識別する方法の開発やその自動化をするとともに、その国際標準化を目指しています。

(1)環境低負荷を目指した有用物質生産技術の開発

生物の機能の中で「代謝とその制御」に着目し、産業への応用を目指します。2つの物質生産(医薬化学品のリード化合物とエネルギーに変換できる化合物)を、多様な原料から生産することを大きな目標としています。

糸状菌など真菌の物質生産は、酵母のエタノール、黒麹菌のクエン酸など、既に産業的に高価値なモノも多いですが、真菌は、①多様な原料を使える ②生産量が多い、という長所があり物質生産に必須の生物群です。人類の食経験も長く安全性が確立した麹菌を主対象として二次代謝の研究を確立してきましたが、さらに糸状菌を中心とした真菌が生産する多様な化合物の中から、環境低負荷につながる脂肪酸など炭化水素系化合物から適したものを選択し、それら有用化合物を効率的に生産するための技術をゲノム科学に基づいて開発します。

(2)生物情報科学の展開

生物の根幹となる2大情報(ゲノム情報と立体構造情報)を解析する方法を開発しつつ、産業に応用する基盤を構築しています。ライフ分野の実験科学(生化学・X線結晶構造解析)と情報科学(ゲノム解析・構造解析)の両方を並行して進めてきました。幅広い分野の経験を活かして、両者を橋渡しすることで新しい分野の開発につながることを目指しています。古細菌のゲノム解析と由来するタンパク質の解析から耐熱性に関わる要因を解析したのをはじめ、真菌など真核生物を対象とした解析に展開してきました。次世代型シークエンシング技術も積極的に取り入れ、H24年度の沖縄のプロジェクトで実用的に利用する方法を開発し、さらに基礎的な解析法の開発も進めています。

遺伝子発現のデザイナー:外来遺伝子の発現を思いのままに操るための人工的な転写ネットワークの開発

転写、すなわちゲノムからmRNAの合成は最も基本的な生物学的過程の一つです。一般的に、細胞は数千に及ぶ遺伝子を発現していますが、多細胞生物の1種類の細胞が発現している遺伝子セットは分化した細胞ごとに異なっています。したがって、転写は、その細胞が発生の過程でどのようにして祖先細胞から分化し、分化状態を維持しているかということと同義であるといえます。近年、たった4つの転写因子Oct4, Sox2, KLF3, Mycによって一度分化した細胞が全能性を持つ幹細胞(iPS)にリプログラミングされるという発見は、基本的に我々は細胞の分化(すなわち遺伝子発現)を思いのままにコントロールしうるということを示していますが、現在のテクノロジーではこれらを制御することはまだできていません。そのためには、転写にかかわる複雑なcis及びtrans因子群の相互作用をより深く研究し、正確に理解する必要があります。例えば、転写装置のエンジンとしての基本あるいはコアプロモーターは真核生物において構造が進化上保存されていることもあり、良く調べられ、記載されてきました。しかし、細胞種特異的な遺伝子発現の原理である、エンハンサーやサイレンサーは広大なゲノム配列の原野の中に埋もれており、ゲノム配列を見ただけではすぐにはわかりません。最近のシーケンス技術の進歩によって短時間かつ現実的なコストで非常に膨大な量のゲノム配列を手に入れることができるようになりました。このような新しい次世代シーケンシング技術、バイオインフォマティックスを活用した比較ゲノム解析により、これまで困難だった制御可能な遺伝子発現や様々な細胞の様々な分化状態において作動しうる人工的な転写ネットワークをデザインし、構築すること、これが、我々が目指す未来のバイオテクノロジーとしての「プロモーターエンジニアリング」です。具体的には以下のような研究テーマを現在進めてきています。第一に、次世代シーケンサーを用いた微生物からヒトに至る多様な生物におけるゲノム、特に転写調節領域の比較解析手法の確立。第二に、似て非なるゲノムを持つ近縁種が多数存在する小型魚類メダカをモデル生物とした近縁種比較ゲノム解析による短い双方向性(SAB)プロモーター及び細胞種的(例えば神経細胞)特異遺伝子発現の時空間制御にかかる転写調節領域と制御可能なプロモーターのデザイン。第三に、遺伝子・転写調節領域・転写因子、ncRNAなどゲノムが持つ機能を大規模にデザインし、改変したものを生物や細胞に実装・検証するための技術開発を進めています。

酵母を用いた有用物質生産のための遺伝子発現制御技術の開発

酵母における有用物質生産のためのタンパク質発現技術は、様々な有用物質生産のために多くの研究がなされ、既に成熟した技術と考えられております。しかしながら、酵母ゲノム中にはタンパク質発現のために重要な技術要素(例えばプロモーターやシグナルペプチドなど)が多数存在しているのにも関わらず、従来のタンパク質発現技術では限られた技術要素のみが利用されております。そこで、高精度なゲノム情報を活用可能な出芽酵母を宿主として、酵母ゲノム中に存在する未利用な技術要素を活用することで、従来よりも優れたタンパク質発現技術を開発し、それらを実際の有用物質生産に応用することを目的としています。

(1)酵母におけるゲノム情報を利用した高効率なタンパク質発現系の開発

ヒト等の高等生物由来のタンパク質を高効率に生産するため、出芽酵母における低温適応機構を利用したタンパク質発現系の開発を進めています。本システムは、出芽酵母ゲノム情報を利用し網羅的遺伝子発現解析を行うことによって、 低温条件において高い発現量が得られるようデザインしました。本システムを用いて緑色蛍光タンパク質(GFP)を発現させた結果、酵母細胞内における可溶性タンパク質の約50%まで蓄積可能であることがわかりました。さらに本システムの改良を進めるとともに、創薬や産業に有用なさまざまなヒト由来タンパク質の生産に適した新たな発現系の開発に取り組んでいます。

(2)バイオエタノール生産酵母における効率的なキシロース代謝のための遺伝子発現系の開発

出芽酵母は本来高いエタノール生産能力を有しており、グルコースからのエタノール生産に広く利用されています。一方、木質系バイオマスの糖化液の主成分は、グルコース、キシロースおよびリグニンであり、野生型の出芽酵母ではキシロースからエタノールへの変換能力を実質的に有していません。そのため、出芽酵母を用いたキシロースからのエタノール生産にはキシロース代謝に関わる酵素遺伝子群を導入した遺伝子組換え酵母が用いられており、キシロースからエタノールへの変換効率向上のため多くの研究がなされております。しかし、現在のキシロース代謝酵素遺伝子群発現系はそれらの発現量を精緻に調節することはあまり考慮されていません。そこで、酵母ゲノム中に存在する多様なプロモーター等を用いて各酵素遺伝子の発現量を適切に制御することで、出芽酵母におけるキシロースからエタノールへの変換効率の向上のため、技術開発を進めています。また、バイオエタノール生産では、高温や酸性条件など、比較的厳しい条件での高効率なエタノール発酵が要求されます。そのため、自然突然変異によって耐酸性・耐熱性が付与された酵母株の次世代シーケンサーを用いたゲノム解析等を行うことで、耐酸性や耐熱性に関わる有用変異を探索し、バイオエタノール生産酵母に両耐性を簡便に付与可能な遺伝子発現系の開発を進めています。

スフィンゴ糖脂質の機能解明と産業技術への応用

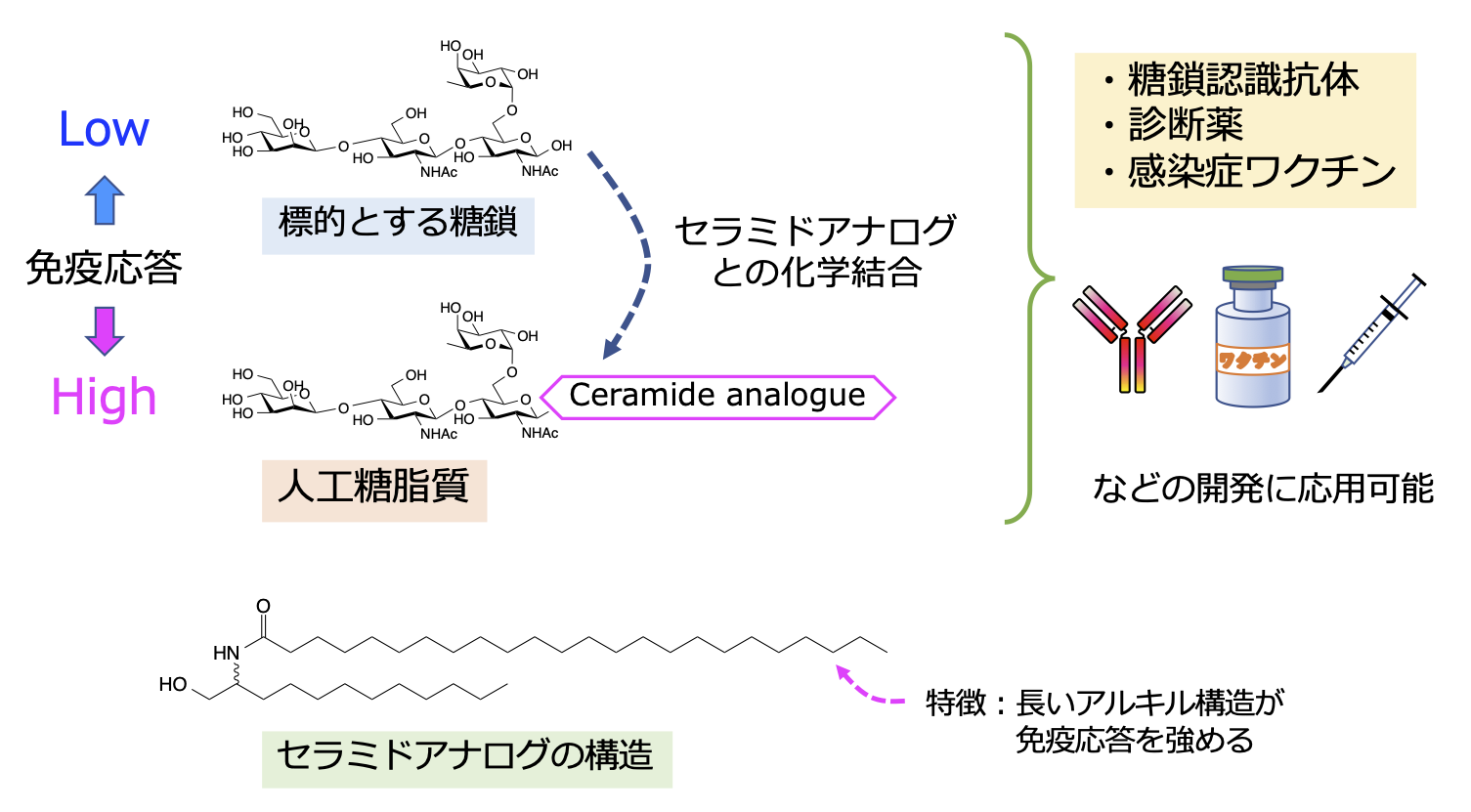

スフィンゴ糖脂質は、細胞膜の成分の一つで、単糖やオリゴ糖(糖鎖)とセラミドが化学結合した生体分子です。構造の異なる様々な種類があり、血液型物質やがん抗原となるものも見つかっています。スフィンゴ糖脂質の役割として、免疫や神経機能の調節作用が注目されています。我々は主にスフィンゴ糖脂質の免疫誘導活性に着目し、その産業応用に向けた研究を進めています。

(1)人工スフィンゴ糖脂質の開発と抗糖鎖抗体開発への応用

我々はスフィンゴ糖脂質のうち、極長鎖脂肪酸を有する分子種に強い抗体誘導活性があることを発見しました。誘導される抗体は糖鎖に結合する特性があり、この活性を制御できるようデザインした人工糖脂質の開発を進めています[参考1]。これまで困難であった糖タンパク質の糖鎖に結合する抗体を獲得できる技術であることから、創薬をはじめとして様々な産業用途に資する抗体材料の開発への応用が期待されています。また、糖鎖を認識する抗体は主にIgMとして得られることから、IgMの精製に適した抗体カラムの開発も進めています。

(2)食とスフィンゴ糖脂質の関連性の研究

スフィンゴ糖脂質は免疫を調節するだけでなく神経を保護するなど、生体調節・維持へと好適に作用します。この好適作用の活用に向けて、スフィンゴ糖脂質の生合成や代謝に及ぼす食餌/食品成分の影響を研究しています[参考2]。一方で、食品中の特定のスフィンゴ糖脂質はアレルギーなどの免疫疾患を引き起こす懸念もあるため、食の安心・安全へと繋がる研究も推進しています。

-

参考文献

- 疾患の要因となる“糖鎖”を認識する抗体を作るための化合物を開発 -新しい特性の抗体やワクチンの開発に貢献-、 産総研ホームページ、掲載日2020年3月30日

- Dietary Control of Ganglioside Expression in Mammalian Tissues. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(1), 177.

昆虫を対象とした社会システムの成立、維持、制御に関する分子基盤の解明

ミツバチやアリに代表される社会性昆虫は、個々のメンバーが繁殖や労働に関する役割を分担しながら集団生活を営んでいます。社会性を進化させる過程で、単独性昆虫にはみられない高度かつ特異な生物機能を獲得し、さらに個体間の化学コミュニケーションを発達させることにより、様々な環境に適応して生き抜いてきました。我々は、アリやアブラムシといった社会性昆虫を対象に、昆虫の社会システムの基盤となる分子機構について研究し、新しい生物機能や生理活性物質の発見につなげたいと考えています。

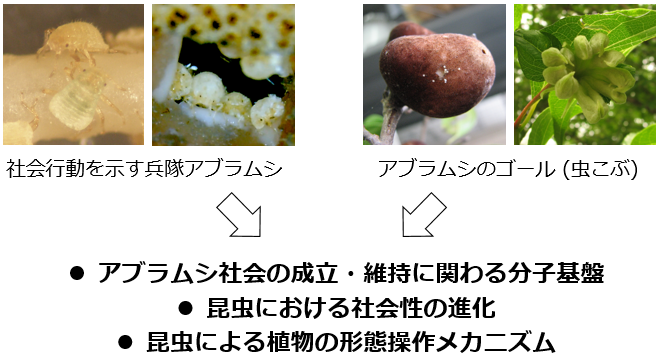

(1)社会性アブラムシの階級分化、社会行動、生物間相互作用に関わる分子機構の解析

アブラムシの一部は、ハチ、アリ、シロアリ のように社会を形成して集団生活しています。このような社会性アブラムシの集団には、「兵隊」とよばれる利他階級が存在し、コロニー防衛や巣内の労働を担っています。兵隊は、繁殖をおこなう普通の個体と同じゲノムを有する遺伝的同一クローンにもかかわらず、遺伝子発現の違いにより、まったく異なる形態、妊性、行動を示すという興味深い特徴があります。われわれは、この兵隊アブラムシに着目し、分子から行動、進化にいたる幅広い視点からの研究をおこなっています。具体的には、兵隊がもつ攻撃毒タンパク質の解析や、壊れた巣を修復するための体液成分の解析を通じて、社会性アブラムシというユニークな生物が示す生物機能やその分子メカニズムについて解明してきました。

また、兵隊をもつアブラムシのほぼ全ての種が「ゴール(虫こぶ)」とよばれる巣を寄主植物上に形成します。このことから、アブラムシにおける社会性進化には、ゴール形成が重要な役割を果たしてきたと考えられています。アブラムシと植物における高度な生物間相互作用、具体的には社会性アブラムシとゴールの関係や、昆虫によるゴール形成の分子メカニズムについても興味を持って研究を進めています。

詳しい研究内容はこちらをご覧ください。

(2)社会環境における発生、行動及び代謝制御機構の解明

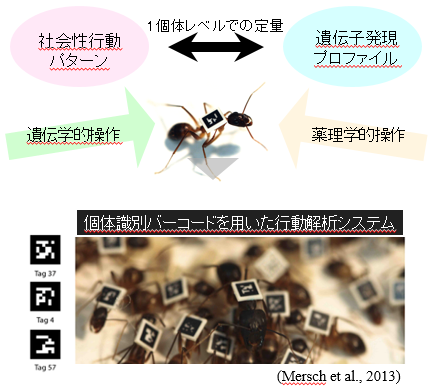

私たちは社会環境と個体の健康、寿命の関わりに興味をもって研究しています。多くの生物は他個体との密接な社会的コミュニケーションの中で生活し、社会環境に依存して行動や生理状態を柔軟に変化させ生き抜く生存戦略を備えていると考えられます。私たちは社会性昆虫であるアリを研究対象とし、社会環境と個体の発生、成長、老化の関わり、そしてその制御メカニズムを分子生物学的に明らかにすることを目指しています。

アリやミツバチといった社会性昆虫は集団(コロニー)で生活し、生殖能力を持つ女王アリ、雄アリに加え、生殖能力を持たない労働アリからなる様々な階級(カースト)を備えた分業体制によって社会生活を営みます。また、労働アリは高度な労働分業カーストを備えています。労働アリの仕事内容は日齢に伴い変化し、若い個体は幼虫に餌を与える育児、巣作り、女王の世話といった巣中での内勤労働(nurse)に従事し、老齢個体は餌取りなどの外勤労働(forager)を担当することが知られています。私たちは個体バーコードを用いた行動解析システムや網羅的オミックス解析を組み合わせることにより、アリの労働分業をはじめとする高度な社会性行動をはじめとし、社会性昆虫が進化させてきた、社会環境に依存した柔軟な生存戦略機構の解明に取り組んでいます。

詳しい研究内容はこちらをご覧ください。