海底重力探査(システムおよびデータ処理)

探査システムの貸与および調査の実施・調査データの処理の実施

- 海底重力探査のためのシステムの提供および調査・データ処理の実施

- 海底重力装置およびそれらに付随する陸上用携帯型重力計、各種GNSS受信機等

- 産総研標準手法(SPECG)に基づく処理の実施

海底重力探査の概要

地下には多くの金属資源やエネルギー資源が存在します。また、活断層など社会活動に影響を及ぼ す地質構造も地下に存在します。そのような地下の構造(物質の分布)によって、地表では場所毎に 僅かに重力が異なります。地下に存在する物質による重力への影響として、例えば地下の密度が大き いほどほど地表の重力が増加し、密度が小さいほど重力が減少します。また、同じ密度の物質でも、 観測点(地表)と物質の距離によって重力変化が異なります。そのため、重力探査によりその僅かな 重力の変化を捉えることができれば、地下に存在する物質の密度やその存在位置を推定することがで きます。しかし、陸域にくらべ海域での重力探査は困難で、船上に設置した重力計による探査(船上 重力)では、船の揺れの影響を無視できません。そこで、海底に直接設置する海底重力計を用いるこ とで、陸域と同程度の精度で重力探査を実施することが可能です。

調査内容

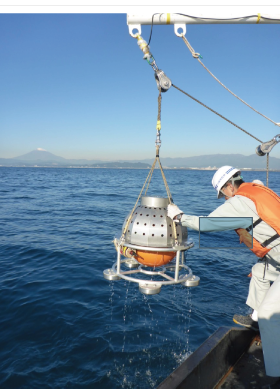

調査船で調査海域まで移動し、海底重力計を改定に 設置し、観測点の重力値を計測します。重力計では、 地表での重力の大きさ(1G)の1億分の1の重力変 化を捉えることができます。重力異常を捉えるために は、観測点の標高や周囲の地形の影響を取り除くこと が必要です。そのため、重力観測の際には、同時に観 測地点の測位を行います。調査船の位置の測定には、 衛星を用いたGNSS測量を用います。一般に、広域に及 ぶ重力異常(長波長の重力異常)は地下深部の地質構 造を、局所的な重力異常(短波長の重力異常)は地下 浅部の構造を反映します。そのため、調査したい対象 に合わせて、調査範囲や観測間隔を設定します。

提供可能な技術

- 各種重力マップの作成

- 重力探査計画の立案

- 重力探査の実施・解析

- 密度構造の解釈

- 地下地質の解明

- 活断層調査

- 資源調査

相模湾での海底重力調査風景

(大熊ほか,2015)

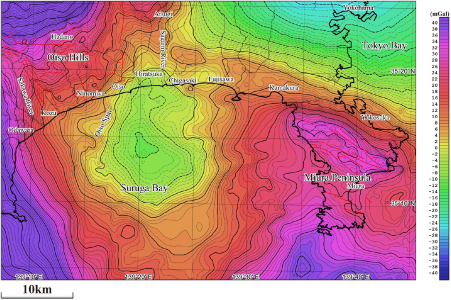

相模湾北部地域重力異常図

(仮定密度2.3 g/cm3;大熊ほか,2015)