プレスリリースなど

2024年度

[ プレス発表 ]

発表日:2024年09月10日サマリウム-鉄-窒素(Sm2Fe17N3)永久磁石の高密度化技術を開発

-高耐熱を実現するポストネオジム磁石として、EV用などの高効率モーターへの展開に期待-

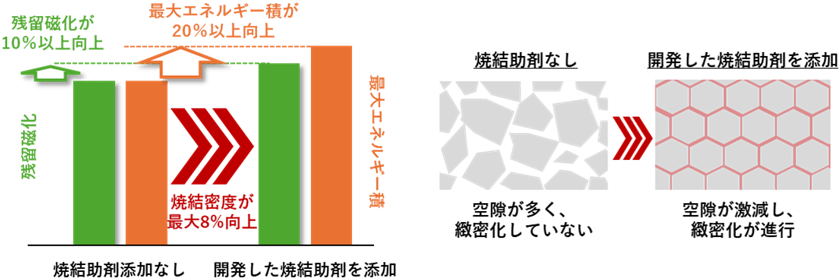

Niterraグループ 日本特殊陶業株式会社(以下「日本特殊陶業」という)と国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)は「日本特殊陶業-産総研カーボンニュートラル先進無機材料連携研究ラボ」において、新規焼結助剤を用いることでサマリウム-鉄-窒素(Sm2Fe17N3) 系焼結磁石(※1)を高密度化および高性能化できる技術を開発しました。

Sm2Fe17N3磁石は高い磁石特性を示し、かつネオジム-鉄-ホウ素(Nd-Fe-B)磁石(※2)を上回る耐熱性を示すことから、ポストNd-Fe-B磁石として期待されています。一方、磁石性能を向上させるためには高温焼結で高密度の微構造組織を形成する必要がありますが、Sm2Fe17N3は比較的低温で分解するために、高密度化が困難でした。これまで、融点の低い(420 ℃)亜鉛(Zn)を焼結助剤に用いて低温で焼結する手法などが検討されてきたものの、高密度化しても重要な性能指標である磁化(※3)が下がってしまうという問題がありました。本研究では、Sm2Fe17N3磁石で磁化を下げずに緻密化効果を得るために、焼結助剤として周期表第二族(※4)に属する元素(マグネシウム、カルシウムなど)を含有する合金を開発しました。これにより、磁化低下を最小限に抑えながらSm2Fe17N3磁石を高密度化できるようになり、将来的に耐熱性が要求される電気自動車などのモーター用磁石への展開が期待されます。 なお、この成果は2024年9月19日に大阪大学豊中キャンパスで開催される日本金属学会秋期講演大会で発表されます。また、2024年10月11日に名古屋市で開催される産総研中部センターおよび株式会社AIST Solutions主催の「未来モビリティ材料」共創フェアにて発表を行います。

(日本特殊陶業-産総研 カーボンニュートラル先進無機材料連携研究ラボ 細川明秀、山口渡、平山悠介、他 )

[ プレス発表 ]

発表日:2024年09月09日-抗菌製剤の設計とバイオセンサーの開発-

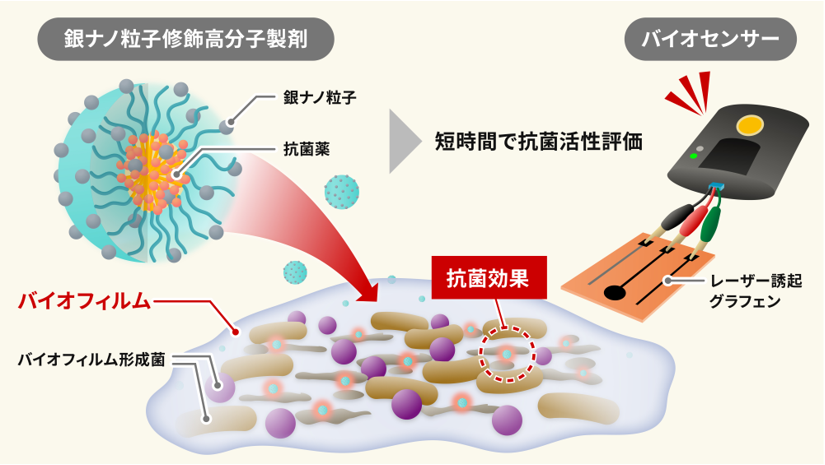

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)極限機能材料研究部門 高橋 知里 主任研究員は、沖縄科学技術大学院大学(以下「OIST」という)エイミー・シェン教授らと共に、バイオフィルム形成菌に対する高抗菌効果をもつ製剤の創製とその短時間評価技術を開発しました。 バイオフィルム感染症は人間の歯や歯肉、体内に埋め込まれた心臓ペースメーカー、人工心臓弁などの表面にバイオフィルムとよばれる糖類が形成されることによって引き起こされます。通常の薬剤投与ではバイオフィルム内の菌に抗菌物質を作用させることが困難なため、感染症の慢性化が問題でした。 本研究において、マクロライド系抗菌物質のアジスロマイシンをカプセルに封入した銀ナノ粒子含有ソルプラス®高分子製剤を創製しました。この製剤は銀ナノ粒子と抗菌薬という作用機序の異なる二つの抗菌物質を一体化してバイオフィルム形成菌に対して作用させるため、高い抗菌効果が期待できます。創製した製剤を投与した2時間後には銀ナノ粒子含有高分子製剤と比較しておよそ1.5倍の表皮ブドウ球菌バイオフィルム抗菌効果が確認されました。 また、抗菌効果をもつ製剤の開発においては抗菌活性評価にかかる時間が問題となっていました。そこで、レーザー誘起グラフェンを用いたバイオセンサーを開発し、今回開発した製剤を用いて検証することで、非常に短時間で抗菌活性評価ができることを実証しました。 この研究成果の詳細は、2024年9月9日(英国夏時間)に「Nanoscale」に掲載されました。

(蓄電材料グループ 高橋 知里 主任研究員、他 )

[ プレス発表 ]

発表日:2024年07月26日-高効率な水素発生触媒の開発に期待-

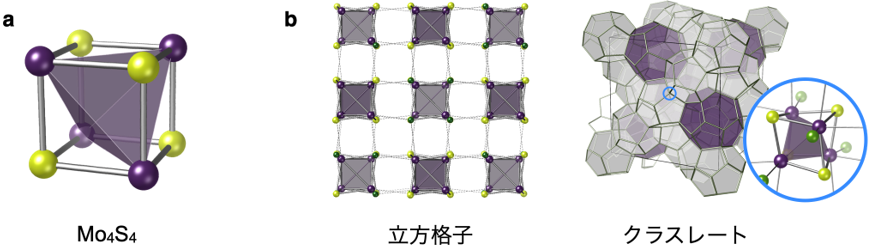

東京都立大学大学院理学研究科の中西勇介助教、遠藤尚彦(大学院生)、宮田耕充准教授、名古屋大学大学院理学研究科の神田直之(当時、大学院生)、相崎元希(当時、大学院生)、同大学院工学研究科の平田海斗特任助教、同大学院工学研究科/金沢大学ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)の高橋康史教授、産業技術総合研究所極限機能材料研究部門の劉崢上級主任研究員、同ナノ材料研究部門の林永昌主任研究員、千賀亮典主任研究員、大阪大学産業科学研究所の末永和知教授、名古屋市立大学大学院理学研究科の青栁忍教授、筑波大学数理物質系の丸山実那助教、高燕林助教、岡田晋教授らの研究チームは、立方体型の硫化モリブデンのクラスターがシート状に結合した二次元物質「超原子層」を発見し、その構造的な特徴や電子構造、触媒活性を解明しました。ナノ空間に閉じ込めた単層を透過電子顕微鏡で直接観察することによって原子配列を可視化し、構造決定に成功しました。また、基板上に合成した層状物質の薄片試料における触媒活性の評価では、水素発生反応の高い触媒活性を示すことを実証しました。本研究成果は高効率な水素発生触媒の開発に向けた材料設計の指針になることが期待されます。この研究成果は、2024年7月26日付でドイツの科学雑誌『Advanced Materials』オンライン速報版に掲載されます。

(蓄電材料グループ 劉崢 上級主任研究員、他 )

2023年度

[ プレス発表 ]

発表日:2023年12月11日粉末冶金技術を用いた金属支持による固体酸化物形燃料電池(SOFC)を開発

-強靭な多孔質ステンレス鋼基板上にSOFCを積層することで、モビリティへの適用が可能に-

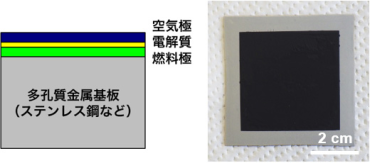

ポーライト株式会社(以下「ポーライト」という)と国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)極限機能材料研究部門 固体イオニクス材料グループ 山口 祐貴 主任研究員、鷲見 裕史 研究グループ長は、粉末冶金技術を用いた多孔質ステンレス鋼基板上に、固体酸化物形燃料電池(SOFC)を積層した金属支持SOFCを開発しました。 従来のSOFCは、電解質または燃料極を支持体としていましたが、いずれもセラミックスであるため、もろくて割れやすく、振動や熱衝撃に弱い問題がありました。この支持体を多孔質ステンレス鋼基板に変えることで強靭化が実現し、自動車やドローンなどのモビリティに適用できるようになります。ポーライトは、小型モーター用軸受、機械構造部品などの焼結部品製造で培った粉末冶金技術を応用して、燃料拡散性と機械強度を両立した多孔質ステンレス鋼基板を開発しました。一方、産総研は、電解質ナノ粒子を開発し、電解質のガスバリア性を向上することに成功しました。ポーライトが開発した多孔質ステンレス鋼基板と産総研が開発した電解質ナノ粒子を組み合わせて、実用サイズの5 cm角金属支持SOFCを試作・実証しました。 この技術の詳細は、2023年12月14〜15日に開催される「第32回SOFC研究発表会」にて発表予定です。

(固体イオニクス材料グループ 山口 祐貴 主任研究員、鷲見 裕史 研究グループ長、他 )

[ プレス発表 ]

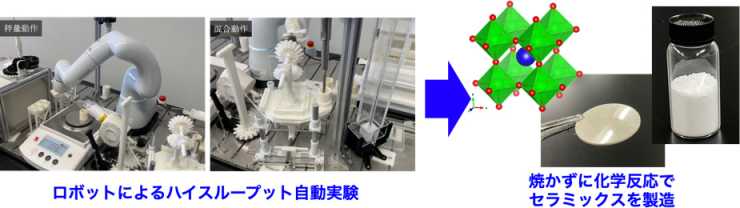

発表日:2023年10月18日ロボット実験とAIによりセラミックス化学焼結プロセスの条件探索を高速化

-「焼かずに」100 ℃以下の低温で作れる機能性セラミックスの種類が飛躍的に増加-

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という) 極限機能材料研究部門 固体イオニクス材料グループ 山口 祐貴 主任研究員、中山 麗 産総研特別研究員は、 ロボットによるハイスループット自動実験と機械学習などの人工知能(AI)を用いて、100 ℃以下で複合酸化物ナノ結晶粉末原料を合成し、さらに機能性セラミックス固体を化学焼結プロセスで製造できる条件を短時間で 探索する技術を開発しました。セラミックス固体を製造するには、一般的に1000 ℃を超える高温での焼結が必要です。産総研は、原料間の化学反応を利用して、100 ℃以下の低温で複合酸化物からなるセラミックス固体を 「焼かずに」製造する研究開発を行っています。しかし、手作業での低温製造には時間がかかるため、「焼かずに」製造できる複合酸化物は数種類しか発見できていませんでした。粉体秤量(ひょうりょう)の自動化装置と 人協働ロボットを活用することにより、短時間で多くの低温製造実験が行えるようになりました。また、得られた大量のデータを用いて、材料組成や合成温度などの最適条件をAIに予測させた結果、 数十種類の複合酸化物セラミックス固体が化学焼結プロセスで製造できることを見いだしました。化学焼結プロセスは、外部から圧力をかけなくても、高い結晶性を有する複合酸化物が得られることが特徴です。 製造温度の飛躍的な低減によって、機能性セラミックス固体の製造時におけるCO2排出量の削減に貢献します。 なお、この技術の詳細は、2023年10月20日に産総研中部センター「未来モビリティ材料 共創フェア」にて発表予定です。

(固体イオニクス材料グループ 山口 祐貴 主任研究員、中山 麗 産総研特別研究員 )

[ プレス発表 ]

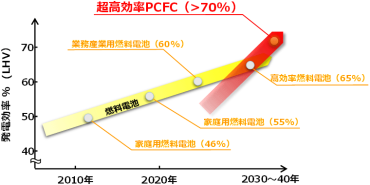

発表日:2023年10月10日次世代プロトン伝導セラミック燃料電池の発電性能を飛躍的に向上

-発電効率70%が実現可能で、カーボンニュートラルに貢献-

国立大学法人 横浜国立大学 荒木拓人教授、李坤朋IAS助教、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 極限機能材料研究部門 島田寛之上級主任研究員、水谷安伸招聘研究員、国立大学法人 宮崎大学 奥山勇治教授は、プロトン伝導セラミック燃料電池(PCFC)の発電性能を飛躍的に向上し、実験データを再現できる計算モデルを構築し、発電効率70%以上が実現できることを明らかにしました。 PCFCは他の燃料電池よりも高い発電効率が理論的に可能です。ところが、実際のPCFCでは電解質が正孔を伝導して内部短絡し、発電効率が低下する欠点があります。今回、電解質の内部短絡抑制と電解質薄膜化により、高性能なPCFCを実現しました。そして、PCFCの効率を高精度かつ簡易に予測できる計算モデルを構築し、実験結果を再現することで、発電効率70%が実現可能なPCFCの最適構成や作動条件などを見出しました。 なお、この技術の一部は、2023年9月27日に「Energy Conversion and Management」に掲載されました。

(固体イオニクス材料グループ 島田 寛之 上級主任研究員、水谷 安伸 招聘研究員、他 )

[ プレス発表 ]

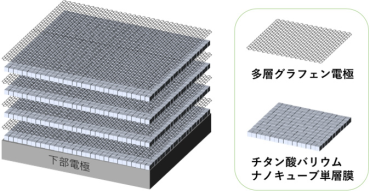

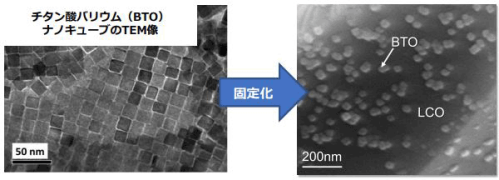

発表日:2023年9月1日チタン酸バリウムナノキューブ単層膜とグラフェンの交互積層プロセス技術を開発

-積層セラミックコンデンサーの飛躍的な薄層化に道筋-

産総研は、MLCCの誘電体層の主要な原料であるBTOの微小粉末の合成技術と、合成した粉末を薄膜化する成膜技術の開発に関する研究に取り組んできました。これまでに、 水熱法によりBTOのナノサイズの立方体単結晶(ナノキューブ)の合成に成功しているとともに(参考文献1)、分散液の溶媒の蒸発に伴う自己組織化を利用することで BTOナノキューブを二次元的に規則配列させた厚み約20 nmの単層膜を作製する成膜技術を開発しました(参考文献2)。BTOナノキューブは一般的なBTOナノ粒子に比べて結晶性が高く、 1000 ℃未満の比較的低い処理温度でも優れた誘電性を示すことが期待できる材料です。また、従来のBTO粉末を用いて緻密な膜を作製するためには高温での熱処理を必要としていましたが、 サイズと形状の均一なBTOナノキューブを規則的に配列させることで、熱処理をすることなく緻密な膜が得られることもわかっています。今回は、これらの技術により得られるBTOナノキューブ単層膜を MLCC内部の誘電層として応用することを目指し、電極層との交互積層化技術を開発しました。 なお、本研究開発は、日本学術振興会(JSPS)科研費 JP20H02446(2020~2022年度)および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の 受託事業JPNP20005(2021~2023年度)による支援を受けています。

(蓄電材料グループ 板坂 浩樹 研究員、劉 崢 上級主任研究員、三村 憲一 主任研究員、濱本 孝一 研究グループ長 )

[ プレス発表 ]

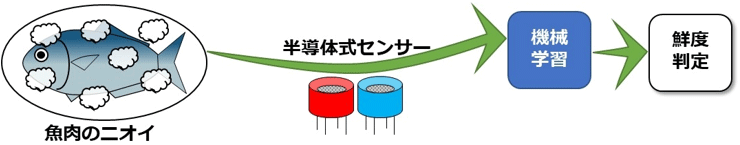

発表日:2023年8月21日-鮮度を手軽に非破壊で判定-

すしや刺身といった魚の生食が世界的に浸透しつつあり、新鮮な水産物が日本から海外にチルド状態で空輸されています。海外では、魚の生食に精通する職人が少なく、生食用と加熱用の区別が難しいため、 取り扱いの多くは日系の店舗であるのが現状です。日本の水産物の輸出量の拡大には、品質を客観的に保証する指標とその測定方法が必要であり、生鮮水産物の鮮度指標としてK値が提案されています。 しかし、魚肉の採取が必要で、K値の導出のための化学測定には、特別な技能と一定の時間が必要です。そのため、手軽に鮮度を判定する新たなセンシング技術の開発が求められていました。 産総研は、新たなセンシング技術として、ニオイ判定の手法を開発しました。魚のニオイを対象とするため、魚肉の採取が不要の非破壊試験です。産総研は北海道立工業技術センターと共同で、 魚肉の鮮度ごとのニオイを分析し、この結果に基づき、模擬の鮮度指標ガスを作製しました。当該指標ガスの計測結果を学習データとし、機械学習で実際の魚肉のニオイから鮮度を判定しました。

(電子セラミックスグループ 伊藤 敏雄 主任研究員、崔 弼圭 研究員、増田 佳丈 研究グループ長 )

2022年度

[ 産総研 研究成果 掲載]

発表日:2023年1月31日-窒素資源の循環に向けた新規アンモニア合成法の提案-

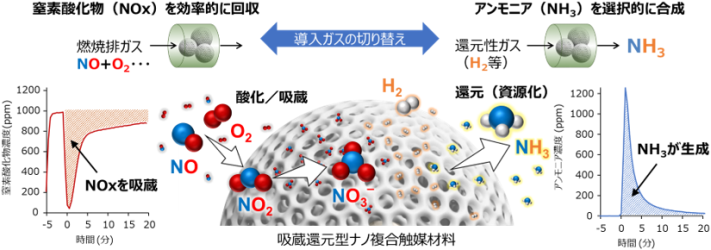

極限機能材料研究部門 ナノポーラス材料グループ 冨田 衷子 主任研究員、若林 隆太郎 主任研究員、木村 辰雄 研究グループ長は、

材料・化学領域が主導する資源循環技術融合研究ラボの活動の一環として、高温燃焼で発生する有害な窒素酸化物を化学原料として利用するための触媒材料を提案し、

還元剤として水素を利用することで窒素酸化物からアンモニアを選択的に合成できることを実証しました。

独自に開発した多孔質アルミナの合成法を用いて触媒成分と吸蔵成分をナノ空間内で複合化させたナノ複合触媒材料を開発し、

常圧下、導入ガスの切り替え方式で反応試験を行った結果、200~300 ℃の温度域において、吸蔵した窒素酸化物の80%程度をアンモニアに変換できることを明らかにしました。

本技術は、窒素酸化物の無害化プロセスを一変させる可能性を秘めています。私たちは窒素化合物の循環利用を後押しする新しい技術として、この触媒材料のさらなる高性能化を進めています。

この技術の詳細は、2023年2月1日から3日に東京ビックサイトで開催される「第22回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議(nano tech 2023)」で紹介します。

(ナノポーラス材料グループ 冨田衷子 主任研究員、若林隆太郎 主任研究員、木村辰雄 研究グループ長 )

[ プレス発表 ]

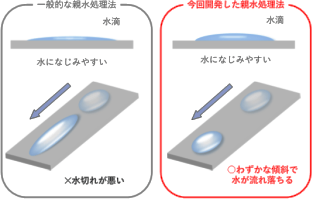

発表日:2022年10月26日-わずか0.5 μLの水滴すらも滑落させる親水性皮膜の開発に成功-

極限機能材料研究部門 材料表界面グループ 中村 聡 産総研特別研究員、穂積 篤 研究グループ長、は、水になじみやすい性質(親水性)と水滴が流れ落ちやすい性質(滑落性)という相反する機能を兼ね備えた、 透明な皮膜を作製する手法を開発しました。これは、産総研が従来開発してきた液体の滑落性に優れた皮膜について、さらに原料と作製プロセスを改良した手法です。市販の原料を最適組成で混合し成膜した後、 酸やアルカリで処理すると、得られた皮膜は親水性であるにも関わらず、わずか0.5 μL(0.0005 mL)の微量の水滴でも表面に付着せずにスムーズに滑落しました。この相反する性質を兼ね備えた皮膜を基材にコーティングすることにより、 水切れがよくなり、水滴が表面に残りにくくなるため、水垢やカビ、臭気の発生の抑止効果が期待できます。この皮膜はガラス以外の基材にも応用可能で、例えば熱交換器へコーティングすることにより、 汚れの付着防止に加え、冷房時の凝縮水の付着による熱交換効率の低下などを防ぎ、省エネ効果も期待できます。この技術の詳細は、2022年10月28日(金)に名古屋で開催された「産総研中部センター社会実装フェア」にて発表されました。

(材料表界面グループ 中村聡 産総研特別研究員、穂積篤 研究グループ長)

[ プレス発表 ]

発表日:2022年8月25日-緊張により発生するストレスガスを機械学習により識別-

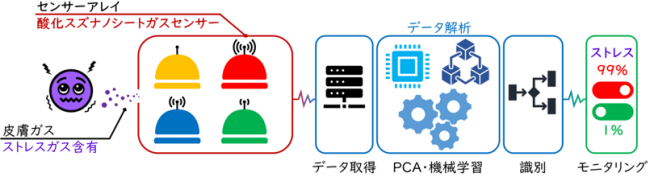

産総研が過去に開発したナノシート状酸化スズ粒子(酸化スズナノシート)を元に、

ストレスガスに対して優れた応答性と高いガス選択性を示すセンサー感応膜を開発しました。

さらに、ストレスガスを他のガスから識別するために、

ガス選択性の異なる4種類のセンサー感応膜を組み合わせたセンサーアレイを開発しました。

センサーアレイからの応答値を機械学習の一種である主成分分析(principal component analysis; PCA)により

解析する技術と組み合わせることで、開発したセンサーアレイはストレスガスを他のガスから識別可能であり、

かつリアルタイムでのモニタリングにも活用できる長時間の安定性も示しました。

緊張によるストレスで皮膚から発生するガスを検知できる技術として、ストレスケア分野での貢献が期待されます。

なお、この技術の詳細は、2022年8月25日(イギリス時間)に「Scientific Reports」に掲載されます。

(電子セラミックスグループ 崔弼圭 研究員、増田佳丈 研究グループ長 )

[ プレス発表 ]

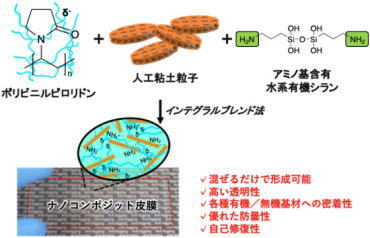

発表日:2022年08月08日混ぜるだけで簡単に作製でき、傷が素早く自己修復する透明防曇 皮膜

-従来と比べ1/8以下の時間で傷がふさがり、長期間曇りを防ぐ透明コーティングの開発に成功-

防曇性が長期間持続し、傷が素早く自己修復する透明皮膜を簡便に作製する手法を開発しました。 これは、産総研が独自に開発してきたナノコンポジット材料に対し、組成と作製プロセスを改良した手法です。 市販の原料を最適組成で混合するだけの極めて簡便な手法で作製が可能な上、これまで24~48時間かかっていた物理的な傷の自己修復を3時間まで短縮することができます。 この技術により、レンズやガラスといった透明基材の曇りを長期間、抑制することが可能になり、使用者の視認性/安全性の向上や医療/分析機器、センサー、太陽光パネルなどの効率低下を防ぐ効果が期待されます。 なお、この技術の詳細は、2022年8月3日 (米国東部標準時間) にアメリカ化学会から発行されている学術誌「Langmuir」に掲載されました。

(材料表界面グループ 佐藤知哉 主任研究員、穂積篤 研究グループ長)

[ プレス発表 ]

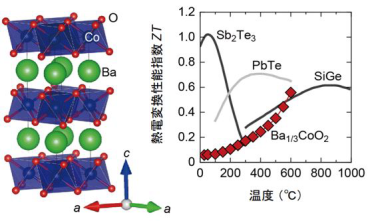

発表日:2022年07月13日-再現性良く実用レベルの高性能を示す酸化物熱電材料-

空気中・600℃で安定した性能を示す、実用的な熱電変換材料を発見しました。実用化されたPbTeなどと比較して、酸化物は基本的には高温においても酸化しないことから、 高温で使用可能な熱電材料として期待されています。本研究では、層状コバルト酸化物Ba1/3CoO2の再現性ある高温熱電特性を明らかにするため、 Ba1/3CoO2エピタキシャル薄膜の高温・空気中における熱電特性と安定性を計測しました。その結果、Ba1/3CoO2が、空気中・600℃においてZT~0.55を示すことを発見しました。高温・空気中で再現性良く高性能 を示す実用的な熱電変換材料がついに実現したと言えます。なお、本研究成果は、2022年7月13日(水)にACS Applied Materials & Interfaces誌(オープンアクセス)にオンライン掲載されました。

(電子セラミックスグループ 鶴田彰宏 主任研究員)

2021年度

[ 産総研 研究成果 掲載 ]

掲載日:2022年2月21日誘電体ナノキューブでリチウムイオン電池の充放電時間を大幅に短縮

-リチウムイオン電池の高速充放電に道筋-

リチウムイオン電池にチタン酸バリウム(BTO)から成るナノサイズの立方体結晶(以下「ナノキューブ」)の誘電体を使用することで、充放電時間を従来と比較して4分の1に短縮した。 本技術により、正極活物質のコバルト酸リチウム(LCO)にBTOナノキューブを凝集なく固定化すると、LCOへのリチウムイオンの挿入と脱離が加速し、リチウムイオン電池の充放電時間が飛躍的に短縮した。

(蓄電材料グループ 三村憲一 主任研究員)

[ 産総研ニュース掲載 ]

発表日:2021年12月21日-計測技術・評価技術の開発とスタジアム等での社会実装を加速-

産総研の5領域(地質調査総合センター、情報・人間工学領域、エネルギー・環境領域、材料・化学領域 エレクトロニクス・製造領域)に蓄積された各種計測・可視化技術やAI、リスク評価技術を融合し

新型コロナウイルス感染リスクを計測・評価する新型コロナウイルス感染リスク計測評価研究ラボを設立しました。

ワクチン接種が進み、社会活動が活発化する中、人が多く集まるマスギャザリングイベントから日常生活まで、

コロナウイルス感染リスクに関する科学的知見を蓄積・公開することで、社会に貢献してまいります。

当部門からは以下3名が構成メンバーとして参画しています。

副ラボ長: 申ウソク 副研究部門長

メンバー: 電子セラミックスグループ 増田佳丈 研究グループ長、伊藤敏雄 主任研究員

[ 産総研広報誌掲載 ]

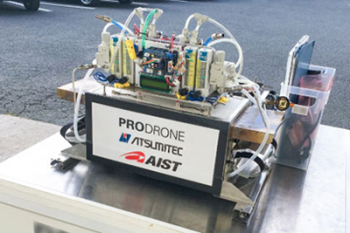

掲載日:2021年12月20日 LINK for Business燃料電池の高出力化・軽量化で飛行時間の延長に成功

産総研は「どこでも使える燃料電池」をコンセプトに、株式会社アツミテックと市販の液化石油ガス(LPG)カセットボンベで発電できるハンディータイプの燃料電池の開発を進めてきた。静岡県浜松市にあるアツミテックと産総研が開発を進めていた燃料電池の技術に着目したのが産業用ドローンの開発・販売を行う株式会社プロドローン(愛知県名古屋市)だった。これまで二次電池を使ったドローンでは10~30分程度しか連続飛行ができず、電源を確保できない被災地や山間部での使用が課題となっていた。産総研とアツミテックが開発した固体酸化物形燃料電池(SOFC)ドローンは1時間以上飛行することができ、LPGカセットボンベを交換すれば何度でも発電できる。LPGカセットボンベなら、被災地や山間部にも運んでいける。三者はこの燃料電池を使ったドローンの実証実験に成功した。今後は、長時間飛行と簡便な燃料交換という利点を生かし、産業用ドローンの新たな用途拡大を模索している。

(固体イオニクス材料グループ 鷲見裕史 主任研究員)

[ 産総研 研究ハイライト掲載 ]

掲載日:2021年10月25日-地域物流、インフラ点検、災害対応などでの利用に期待-

電力負荷変動が大きいドローンに対して、液化石油ガス(LPG)で稼働する高出力で軽量な内部改質固体酸化物形燃料電池(SOFC)を開発し、これを電源として長時間飛行・作業できるドローンを世界で初めて実証した。

このシステムには、産総研が開発した内部改質SOFC技術が用いられており、市販のLPGカセットボンベを燃料ガスとして用いることができる。

(固体イオニクス材料グループ 鷲見裕史 主任研究員)

[ プレス発表 ]

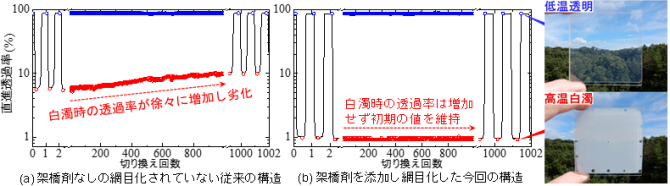

発表日:2021年8月24日-構造変化の耐久性を高め調光ガラスなどの実用化に進展-

液晶と異方構造を有する高分子(以下、異方性高分子)の複合材料は、生活温度付近で、低温で透明、高温で白濁に切り換わる機能をもち、調光ガラスなどへの応用が期待されている。しかし、透明/白濁の繰り返し耐久性に課題があった。今回、異方性高分子を架橋剤で網目構造化したことで、材料の熱安定性が高まり、繰り返し耐久性が大幅に向上した。この耐久性の向上で当該技術の実用化に近づいた。なお、この技術の詳細は、2021年8月24日(米国東部標準時)にACS Applied Materials & Interfaces誌に掲載される。

(光熱制御材料グループ 垣内田洋 主任研究員、山田保誠 研究グループ長 他 )

[ プレス発表 ]

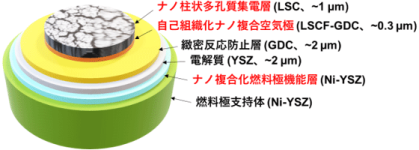

発表日:2021年6月25日ナノ構造制御した固体酸化物形燃料電池(SOFC)用高性能電極を開発

-世界最高レベルの発電性能を実現-

複数企業と戦略的共同研究を行う固体酸化物エネルギー変換先端技術コンソーシアム(ASEC)での取り組みにおいて、ナノ構造制御した高性能空気極を開発した。さらにそれを搭載した固体酸化物形燃料電池(SOFC)単セルは、世界最高レベルの発電性能を示したSOFC単セルには、パルスレーザー堆積法(PLD法)を用いて作製した自己組織化ナノ複合空気極に加え、空気極の性能を十分に発揮するために開発した、ナノ柱状多孔質集電層、ナノ複合化燃料極機能層を搭載し、700 ℃で4.5 W/cm2以上という世界最高レベルの出力密度を達成した。この成果は、SOFCセルスタックの小型化、製造コスト削減に貢献する。

(固体イオニクス材料グループ 島田寛之 主任研究員 他)

2020年度

[ プレス発表 ]

発表日:2020年12月14日-次世代の電子・エネルギーデバイス応用に期待-

3原子程度の究極的に細い構造を持つ遷移金属モノカルコゲナイド(注1)(TMC、図1)の新たな合成技術を開発し、その大面積薄膜の合成と原子細線の束状構造などの形成、そしてそれらの光学応答・電気伝導特性の解明に初めて成功しました。

(蓄電材料グループ 劉崢 上級主任研究員 )

[ 産総研広報誌掲載 ]

掲載日:2020年9月 産総研LINK No.31 [PDF: 2.8 MB] p.13-p.15においをかぎ分けるガスセンサ

疾病スクリーニングから生活空間のにおい検知まで、広がる応用可能性

人間の呼気や室内の空気には、さまざまなにおいの原因となる多様なガス成分が含まれている。産総研のセラミックガスセンサは、そのにおいの元となる化学物質を迅速にかつ正確に検出することができ、口臭の検知、消化不良や肺がんなどの疾病発見への応用が進められている。またこのセンサの能力を活かし、生活空間に漂うにおいを分析し、快適性を維持することや、腐敗臭を検知することで食品の鮮度管理に応用するなど、今後の幅広い展開が期待されている。

(申ウソク副研究部門長、 電子セラミックスグループ 伊藤敏雄 主任研究員 )

[ プレス発表 ]

発表日:2020年6月15日世界初の固体酸化物形燃料電池ドローンを開発し、長時間飛行を実証

-LPG燃料により、さまざまな地域での物流、インフラ点検、災害対応などに期待-

長時間飛行・作業が可能な固体酸化物形燃料電池(SOFC)ドローンを、世界で初めて実証した。今回、液化石油ガス(LPG)が利用できるSOFCスタックの高出力化と軽量化(出力あたりの重量を従来より60%低減)によって、上空でも発電できるSOFCシステムを開発した。ドローンや二次電池へSOFCで発電した電力を供給することによって飛行・作業時間を長くできる。また、ドローンの電力負荷変動が大きい場合でも、電極内部でLPGを水素や一酸化炭素に安定的に改質できる内部改質SOFC技術を開発した。汎用的で持ち運びが容易なLPGで駆動することから、水素インフラ整備前の地域でも、物流、インフラ点検、災害対応などの分野で貢献することが期待される。

(固体イオニクス材料グループ 鷲見裕史 主任研究員 )