部門紹介・研究グループ

部門長挨拶

地圏資源環境研究部門(Research Institute for Geo-Resources and Environment:GREEN)は国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下、産総研)において、2001年4月の発足時から同じ部門名で活動を継続している唯一の研究ユニットです。

当部門の発足からの約25年間には、米国同時多発テロ、リーマンショック、東日本大震災、新型コロナウイルスの世界的流行、ロシアのウクライナへの侵攻など、様々な大きな出来事がありました。これらの影響は大きく、地下資源や環境面に対する社会の認識は2001年頃とはすっかり変わってしまったと思います。特に「鉱物資源およびエネルギー」の確保は「国立研究開発法人 産業技術総合研究所法」の(研究所の目的)の中にも明記されていますが、我が国の当時の豊かさとグローバリズムへのポジティブな期待などから、それほど重要視されていませんでした。しかしながら現在の世界は激動の時代に入りつつあり、産総研でも第6期(2025年度~)に取り組む重要社会課題の一つとして、「エネルギー・環境・資源制約への対応」を掲げています。

私は2023年4月の研究部門長着任の際に、「サウジアラビアとイランの外交関係正常化、資源の豊かなBRICSやグローバルサウスの台頭、さらには非ドル通貨での資源・エネルギー取引の増加など、わが国が前提としてきた国際環境が急ピッチで変化してきており、単にお金があるだけでは資源の確保が難しくなる可能性があり、我が国の豊かさが失われる恐れさえも否定できないと考えています。」と、ここに書きました。その後の状況はどうでしょうか? 資源国であるBRICSの拡大や、国際決済におけるドル通貨以外の増加傾向は続いており、グローバル化や投資立国がもてはやされた数年前の状況には最早戻ることは無いだろうと思います。

このような世界の状況を再認識すると、手前味噌になりますが、当部門の役割は極めて重要であると考えざるを得ません。プライスレスな学術研究や技術開発の成果(価値)を蓄積し、誠実な社会実装策として築き上げていくことは、国内外での資源の安定確保のための備えとしても重要です。ここで“誠実”と言うのは、単純に我が国の獲得資源量の最大化を目指すのでは無く、開発に伴う環境の保全や地域の発展を、国内は勿論、海外の資源国の人々とも共に考えていくことを大前提とするためです。このことは、厳しさを増す国際環境の中でも、日本の武器になるものと信じております。その一方で、G7諸国を起点にするカーボンニュートラルや自然資本の保全を重視する流れも確実にあり、資源と環境の両方を担う当部門の強みを生かしてバランスの取れた展開を目指していきたいと考えています。

現在の当部門は、産総研における“研究部門”の役割を意識して多面的な構成のミッションを掲げ、地下資源の安定供給と多角的活用、地下空間利用、地下環境保全に注目し、これらの実現に資する地質調査、物理探査、化学分析、化学合成、年代測定、微生物分析・活用、物性計測、掘削等開発技術、岩盤評価、モデリング/シミュレーション等の研究開発を行うとともに、基礎となる地下水や表層土壌等に関する知的基盤整備を実施します。また、社会課題解決に資する技術シーズの連続的創出を目指して、学術的研究を分野融合的な視点をもって広く展開します。

公的研究機関として国内外の社会情勢や変化をいち早くキャッチし、先手を打って激動の時代の重要社会課題を見出し、様々な能力と知的好奇心を持つ研究者群の総体として、社会に貢献できる成果を創出していきたいと考えています。今後とも皆様のご指導ご鞭撻ならびに諸活動へのご協力を、よろしくお願いいたします。

地圏資源環境研究部門 研究部門長 相馬 宣和

ミッション

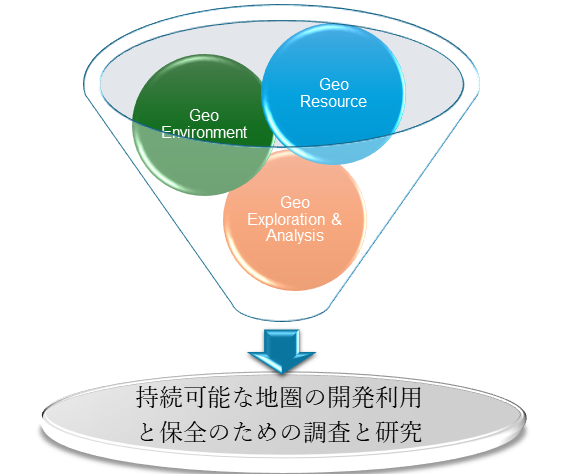

第6期の当部門は、我が国が目指す「エネルギー安定供給確保、経済成長、脱炭素の同時実現」に貢献し、社会のGX化を促進することを目的として、環境負荷の最小化を考慮した資源開発、地圏の各種機能の利活用、地圏環境評価や浄化のための、調査、研究、技術開発ならびに知的基盤整備を行うことをミッションとします。地圏資源(Geo-Resource)、地圏環境(Geo-Environment)、地圏の技術(Geo-Exploration & Analysis)の3つを掲げ、多様な学術分野の研究を推進し、萌芽的な目的基礎研究から応用研究ならびに社会実装に繋げる研究活動までを重層的に展開し、国際性も意識しながら、我が国の未来にとって価値ある成果を様々な形で創出することを目標とします。

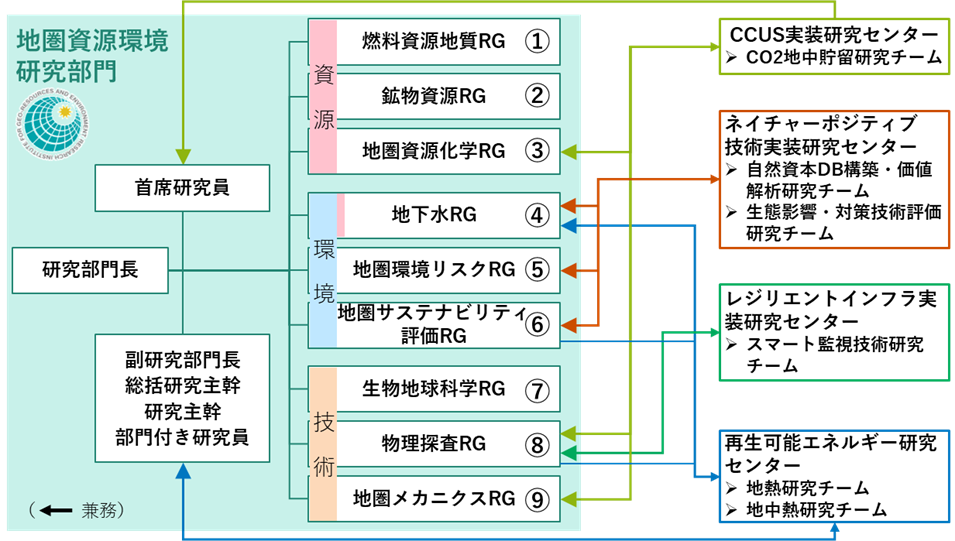

組織概要

当部門には9つの研究グループあり、地質的な対象が明確な“資源”に関係するグループ、地圏環境の活用や保全などの“環境”に関係するグループ、共通基盤的に用いられる“技術”に焦点を当てたグループがあります。しかし最近では、社会課題解決への積極的な貢献のために、グループを越えた分野横断・融合的な研究活動を重視しています。

第6期の産総研では、解決すべき社会課題として「エネルギー・環境・資源制約への対応」、「人口減少・高齢化社会への対応」、「レジリエントな社会の実現」の3つを掲げ、それらに向けた総合力の強化として領域横断型組織である実装研究センターが7つ設置されました。当部門では、CCUS実装研究センター、ネイチャーポジティブ技術実装研究センター、レジリエントインフラ実装研究センターの3つに一部の研究員を送り出したとともに、これまで関係の深かった再生可能エネルギー研究センターと合わせて相互に兼務関係を結び、これまで以上に分野を越えた発想に立って、社会実装に向けた連携研究体制の構築や研究そのものの深化に繋げやすい組織体制が得られています。資源と環境に関わる産総研内での中核としての立場を一層強化して、新たな研究展開と価値の創造を目指して参ります。

研究グループ

-

燃料資源地質研究グループ

燃料資源地質研究グループ石油や天然ガスなどの燃料資源の探査手法や評価技術の研究を行っています。

-

鉱物資源研究グループ

鉱物資源研究グループ国内外で鉱物資源の開発可能性評価や廃鉱石再活用の研究を行っています。

-

地圏資源化学研究グループ

地圏資源化学研究グループ非金属鉱物や地圏流体などの資源について成因解明や開発・利用に資する研究を行っています。

-

地下水研究グループ

地下水研究グループ目に見えない地下水の性質や流れを知るため、様々な技術を用いて研究しています。

-

地圏環境リスク研究グループ

地圏環境リスク研究グループ地圏環境リスク評価手法の開発や修復技術の研究を推進しています。

-

地圏サステナビリティ評価研究グループ

地圏サステナビリティ評価研究グループ

(旧地圏環境評価研究グループ)非金属鉱物資源や環境リスク評価など、地圏環境の評価に関する研究を行っています。

-

生物地球科学研究グループ(旧地圏微生物研究グループ)

生物地球科学研究グループ(旧地圏微生物研究グループ)地圏微生物の活動を調査し、資源開発や環境保全に役立つ研究を行っています。

-

物理探査研究グループ

社会インフラ保全のための評価技術、資源探査、CCS漏洩モニタリングなどに資する物理探査技術の開発に取り組んでいます。

-

地圏メカニクス研究グループ

地圏メカニクス研究グループ地圏メカニクスに関する基礎研究と応用技術の開発を行っています。