ホーム > 研究グループ > 地震テクトニクス研究グループ

地震テクトニクス研究グループ メンバー紹介 グループの詳細ページへ

地震テクトニクス研究グループ メンバー紹介 グループの詳細ページへ

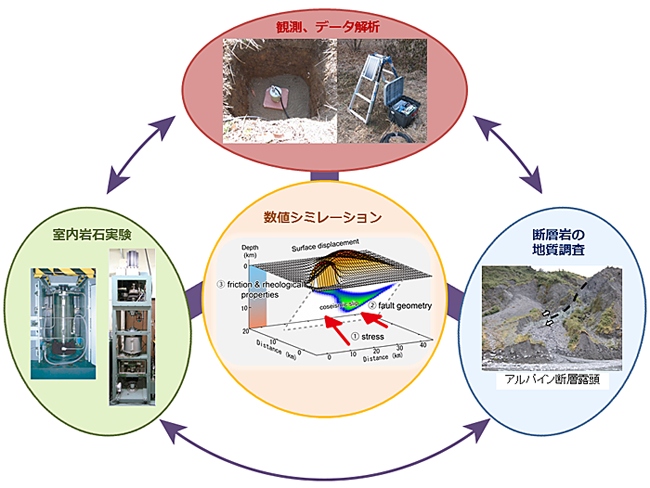

地震テクトニクス研究グループでは,自然地震・地殻変動の観測と解析,過去深部で活動した断層帯の地質調査,岩石の摩擦や破壊を再現する室内岩石実験,計算機上で地震を再現する数値シミュレーションなどの研究を有機的に連携させて,地震が発生する場や発生にいたるプロセスを解明する研究に取り組んでいます.

近年は,機械学習を積極的に活用して,日本全国の基盤的なストレスマップの構築と地下断層形状の推定手法の開発を行っています.また,脆性から塑性に至る断層変形プロセスの解明にも取り組んでいます.プレート境界における歪エネルギーの蓄積と解放と,それに基づく地震発生の数値シミュレーションの効率化にも着手しています.

これらの研究を通して,物理モデルに基づいた地震の規模と発生時期の予測技術の確立を目指しています.

|

地震が発生する場や発生にいたるプロセスの解明を目指した当グループの研究アプローチ |

グループメンバー紹介

- グループ長 内出 崇彦 Takahiko Uchide

- 主任研究員 高橋 美紀 Miki Takahashi

- 主任研究員 堀川 晴央 Haruo Horikawa

- 主任研究員 重松 紀生 Norio Shigematsu

- 主任研究員 浦田 優美 Yumi Urata

- 主任研究員 椎名 高裕 Takahiro Shiina (GSJ連携推進室 国内連携グループ 出向中)

- 主任研究員 大橋 聖和 Kiyokazu Ohashi

- 産総研特別研究員 寒河江 皓大 Kodai Sagae

- 産総研特別研究員 ムプアンアドモア Admore Mpuang

- リサーチアシスタント 喜多 倖子 Yukiko Kita

- リサーチアシスタント 大森 涼生 Ryousei Omori

- テクニカルスタッフ 松下 レイケン Reiken Matsushita

- テクニカルスタッフ 照沼 寛史 Hiroshi Terunuma

実際に起こった地震の性質を手掛かりに,地震発生物理の理解と地震発生環境やテクトニクスの解明を目指しています.特に,数多く発生する小地震の震源メカニズム解を用いた応力場の研究,小地震の震源スペクトルを手掛かりにした震源過程の複雑性に関する研究,地震の規模による震源破壊成長過程の類似性についての研究などを行ってきました.大量の地震波形データを解析するために機械学習も活用しています.

地下の岩石の高温・高圧環境を実験機の中に再現し,岩石の変形挙動やさまざまな物性を測定することで,地震発生のメカニズムを明らかにすることを目指しています.特に脆性ー塑性遷移領域の摩擦挙動や流体圧の影響による摩擦挙動の変化をとらえる研究を重点的に行っています.

大地震後の余震や,日常的に発生している小さな地震(微小地震)を手がかりとして,大地震の震源断層の位置や形状を推定する研究をしています.震源断層の位置や形状を推定する手法の開発に加え,データとなる微小地震の位置を精度よく決めるためにはどうすればよいかにも取り組んでいます.

過去の断層深部が現在地表に露出している地域の地質調査に基づき,内陸地震の発生過程を明らかにする研究を行っています.また調査により明らかになった断層岩の変形過程を実験室で再現することにより,地震予測精度向上につなげることも目指しています.

数値シミュレーションによって,大地震現象の理解・発生メカニズムの解明に向けた研究を行っています.理想的な場での基礎的な理論研究に加え,岩石摩擦実験や自然地震のデータを基にしたモデリング研究にも取り組んでいます.

地震観測記録の解析を通して,地震の発生環境やその構造的要因の解明に向けた研究を行っています.地震波形データが持つ多様な情報を活用することで地下の不均質構造(地震波速度構造や不連続面の分布)を調べ,地震が発生する領域の特徴を明らかにすることで地震発生メカニズムの理解を進め,地震の発生位置や規模の予測の精度向上を目指します.

地震時および地震後に断層帯内部で生じる物理・化学的諸現象を理解するため,過去の震源域の地質調査と室内での断層岩の各種分析を行っています.また,断層の力学的性質(例えば強度)を明らかにするための変形実験も行っており,数年〜数百万年時間スケールの変化を考慮した内陸断層の力学モデル構築に取り組んでいます.

機械学習を活用して,微弱なテクトニック微動の自動検出およびその震源決定に取り組んでいます.作成した微動カタログから微動および地震の時空間発展を精査し,その背後にある物理プロセスの解明を目指しています.

I investigate underground structures to better understand the relationship between seismic velocity, tectonics, and earthquake generation in a region. I have analyzed seismic waveforms generated by earthquakes as well as ambient noise to obtain a deeper understanding of seismic velocity changes and the geometry of seismic boundaries in intraplate regions. I also develop seismic waveform inversion techniques for estimating velocity structures.

地殻を極限まで単純化したモデル物質を合成し力学実験を行うことで,岩石の物性を明らかにする研究をしています.特に,地下深部の流体が与える岩石流動強度への影響を解明することを目標としています.

滑落崖を形成する風化火山灰土の摩擦強度を明らかにする研究をしています.

機械学習と高度信号処理による地震波形ビッグデータ解析を基盤に,臨時観測やHi-netなどの地震データを用いて微小地震まで網羅的に解析しています.これらの解析を通して,将来発生する地震の最大規模や発生様式を評価するための地震テクトニックマップ作成に携わっています.

地震テクトニクス研究グループの地質研究に関する補助業務