ホーム > 研究グループ > 地震災害予測研究グループ

地震災害予測研究グループ | メンバー紹介

地震災害予測研究グループ | メンバー紹介

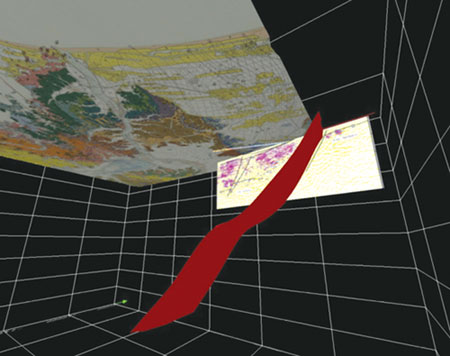

地震災害の原因となる強震動(揺れ)と地表付近の変形の予測研究を行って地震災害の軽減に取り組みます.地表変形に関する研究では,都市部にある活断層を対象に,活断層調査等で得られた地形・地質情報を活用し,新たな探査も実施して,地表変形に関連したデータを収集・分析して変形の実像を把握するとともに,地下深部の断層運動と表層における変形との相互作用を考慮した数値計算を開発し,地震による地表変形を評価します.強震動の研究では,既往の地震を対象に推定方法を検証しながら,地震発生が予想される断層の形状やすべり量などの震源特性の不均質を推定します.また,地下地質情報活用し,さらに探査を行ったり,作成手法を改良したりしつつ,地下構造モデル(地盤構造モデル)の高度化に関する研究を進めます.そして,予測や評価に伴う不確定性を明示するなどして,利用されやすい結果の提示を目指します.

|

地下構造調査によって把握された深度3~4kmの地質構造からさらに深部の断層形状を推定した例. |

グループメンバー紹介

- グループ長(兼務) 竿本 英貴 Hidetaka Saomoto

- 主任研究員 吉見 雅行 Masayuki Yoshimi

- 主任研究員 加瀬 祐子 Yuko Kase

- 主任研究員(兼務) 二宮 啓 Hiro Nimiya

- 主任研究員(兼務) 片桐 淳 Jun Katagir

- 主任研究員(兼務) 篠原 崇之 Takayuki Shinohara

(主)レジリエントインフラ実装研究センター 劣化診断技術研究チーム

これまで,応用力学や計算機を援用して地盤工学や土木工学,機械工学での問題解決に取り組んできました. 現在は,以下の研究を行っています.

・断層運動に起因する地盤変形予測

・位相最適化手法に基づく断層形状・走向の自動推定

・遺伝的アルゴリズムを用いたLiDARデータからの地震時変位抽出

・高解像度X線CTデータと数値解析に基づく地質材料の各種物性評価(比抵抗, 透水係数等)

地震動等の予測の信頼性を上げるには,データに基づく検証が不可欠です.これまで長周期地震動等の予測シミュレーションやばらつきの提示,速度構造探査および地下構造のモデル化等を行ってきましたが,今後も,地形,地質情報,各種探査および観測記録を基にして,震源特性および媒質特性の把握と適切なモデル化,不確定性の提示を進めていきます.また,内陸地震等の緊急現地調査では情報発信に努めます.

断層の幾何形状と地震の破壊過程との関係,特に,複数の隣接した断層が連続的に破壊していく連動型地震のメカニズムについて,数値計算を用いて定量的に調べる研究をおこなっています.また,地形・地質学の研究成果を基に震源域のモデルを構築し,起こり得る地震の破壊過程を推定することにより,災害予測のための震源モデルとしても利用できるものを作成することを目指しています.

(主)ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 自然資本DB構築・価値解析研究チーム

これまで通常ノイズとして扱われる雑多な振動を使った地下のイメージングやモニタリングを行ってきました. 地震が起きた際の揺れやすい地域を明らかにするために,臨時の地震観測やローカルな3次元速度構造モデルの推定,推定精度を上げるための手法開発を行っています.また,身近な振動源を活用した新しい物理探査手法や振動センサを使った人間活動のモニタリングなども行っています.

(主)レジリエントインフラ実装研究センター 劣化診断技術研究チーム

これまで,コンピュータシミュレーションによって,地盤防災,資源エネルギー開発,機械設計,金属3D積層造形における問題解決に携わってきました.特に,大型計算機(スパコン)を利用して,個別要素法や数値流体力学のシミュレーションを行うことを得意としています.シミュレーションにより,横ずれ断層や縦ずれ断層の形成メカニズムの評価に取り組んでいます.

(主)レジリエントインフラ実装研究センター 劣化診断技術研究チーム

地表面の情報であれば衛星画像や航空写真,地形であれば点群,地下であれば物理探査データのように地球を観測するデータは日々蓄積されて行きます.一方,蓄積されたデータを判読するには人的リソースの限界があります.そこで,蓄積されたデータをA I技術を利用して効率的に解析し,様々な情報を自動抽出するような研究を行なっております.また,AI技術は自動抽出意外にも適用でき,物理シミュレーションをAIにより近似して様々なシナリオを高速に推論する研究も行なっており,我が国の防災に資するように努めます.