2007年能登半島地震の緊急調査(地形・地質)

文責:粟田泰夫(主幹研究員)・遠田晋次(地震テクトニクス研究チーム)・吾妻 崇・

金田平太郎(活断層調査研究チーム)・堀川晴央(地震災害予測研究チーム)

2007年3月25日に発生した能登半島地震(Mj 6.9)に関する地形・地質学的な緊急調査を3月26日~31日に実施した.調査は,海岸線における地震性地殻変位の有無,陸域における地震断層の出現の有無を確認することを目的に,輪島市門前町と鳳至郡志賀町を中心に行った.その結果,余震域と一致する地域で最大約40cmの海岸隆起を発見するとともに,内陸において小規模な地震断層が出現したことを確認した.

1.能登半島北西岸の海岸線の地殻上下変位

地震のメカニズムが逆断層成分を伴っており,余震域の一部が能登半島の北西部に延びることから,海岸部では目視できる規模の地殻の上下変位が生じていることが予測された.このため,3月26~31日にかけて輪島市門前町から志賀町にかけての海岸を調査し,輪島港を基準として最大隆起量約40cm・最大沈降量約10cmの上下変位が生じていることを発見した(図1).

図1 能登半島地震に伴う半島北西岸の海岸線の上下変位量

カキの分布上限を指標とし,輪島港に対する相対的な上下変位量を示す.各地点の変位量は,概ね5点での計測値の平均.青丸は図2に示す断層モデルによる各地点での計算値.青破線は図2に示す断層モデルによるA-B測線での計算値を投影.

調査では,各港湾における地震後の海面とのカキの分布上限高度との差を計測し,検潮所および電子基準点がある輪島港付近の計測値と比較することで,地震による地殻の上下変位を検出した.延長約50kmの海岸に沿って15地点で上下変位を求めた結果,輪島市門前町鹿磯付近から志賀町風戸付近に至る約20km区間の海岸線で最大約40cmの隆起が認められた.隆起は門前町剣地付近で最大となり(写真1, 写真2),これより北側ではやや急に,また南側ではやや緩やかに高度を減じて,非対称の背斜状の変形パターンを示している.さらに,隆起域の北側の深見から皆月にかけての数km区間の海岸では10cm程度の沈降が認められた(写真3).

写真1 剣地漁港では約40cmの隆起.

低潮時にあたり,カキの分布上限は海面上約50cm.3月30日9時12分撮影.

写真2 剣地漁港の北方で見られた隆起傾向を示す波食棚と波食窪.

地震前の潮干帯を示す波食棚と波食窪が高潮時にも離水.3月31日14時35分撮影.

写真3 深見漁港では約10cmの沈降.低潮時にもかかわらず,カキの分布上限は水面付近にある. 3月31日午前11時8分撮影.

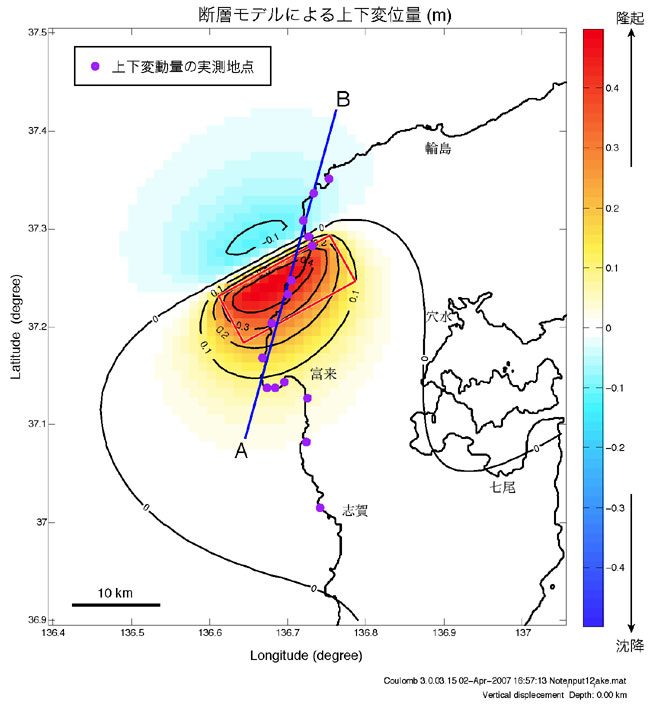

図2に,海岸線の上下変動量の分布を説明する震源断層モデルを示す.モデルは,断層面の長さ15km,幅12km,上端の深さ2.0km,下端の深さ12.4km,走向58°,傾斜60° ,レイク117° ,すべり量1.2mとした.南側のドーム状の隆起と北側のわずかな沈降を再現するためには,震源断層を地表に現れない伏在断層にする必要がある.

なお,調査地域の南部においても若干の沈降を示す計測結果が得られているが,この地域は潮位補正の基準とした輪島検潮所から離れていることから,地殻変動の詳細についてはさらに調査と検討を行う必要がある.

図2 断層モデルによる上下変位量

用いた断層パラメータは,断層面の長さ15km,幅12km,上西端の位置東経136.61°北緯37.23°,上端の深さ2.0km,下端の深さ12.4km,走向58°,傾斜60° ,レイク117° ,すべり量1.2m(Mw=6.5).赤線は断層端の地表投影位置を示す.A-B測線沿いの計算結果は図1を参照.

2.内陸の地震断層

(a)輪島市門前町中野屋の地震断層

輪島市門前町中野屋地区などに小規模な地震断層が出現したことが金沢大学理学部の石渡 明教授によって3月27日に発見されたとの報道に基づいて,翌28日以降に現地で確認のための調査を行った.

中野屋地区の地震断層は,北緯37.31795°・東経136°79239°付近で県道38号輪島浦上線を東北東~西南西に横切り,路側に右ずれ8cmの変位を与えていた(写真4).その西南西延長では水田面に最大幅40cmの雁行亀裂帯が延び,さらに濁池川のコンクリート護岸に開口亀裂を生じさせていた.

写真4 中野屋地区において県道を横切る地震断層.南西方向を見る.

(b)輪島市門前町道下(とうげ)の圧縮性の変状

応用地質(株)の緊急調査チームから輪島市門前町道下地区で圧縮性の変状が見られるとの連絡を受け,3月28日に同チームと合同で調査を実施した.

道下地区の東部を南北に貫流する護摩堂川では,国道249号道下バイパスから上流約30mにかけての区間で,コンクリート河床とコンクリートブロックの護岸に南北圧縮による破壊が認められた(写真5).この区間では複数の圧縮性および伸張性の断裂が生じていたが,全体としては数cmの南北性の圧縮を被っていた.これより上流の約200m区間では断裂が認められないことから,河床と護岸の変状は地下浅部にまで達した断層のずれを反映している可能性がある.

ただし,この地点の西南西延長では道下地区の集落の北に沿って緩傾斜の斜面で舗装道路などの表面に重力性の圧縮や伸張による破壊も認められることから,変状の性質についてはさらに検討を要する.

写真5 道下地区の護摩堂川の護岸に見られた圧縮性が卓越する変状.南方を見る.

(c)その他の地点

八ヶ川の北側および南側の山地内に複数認められる北東-南西走向のリニアメントを中心に,地震断層の有無を確認するための概査を実施したが,上記2地点を除いて地震断層の可能性のある地変は確認できなかった.