バイオサーファクタント勉強会(BS勉強会)

『本勉強会では、BSを発酵技術で生産する界面活性物質と定義します。』

近年、環境問題だけではなく経済発展の観点からもバイオテクノロジーの重要性が再認識され、期待が高まってきています。エネルギーはもちろんですが、化学品のバイオ化も世界中で進められており、界面活性剤のバイオベース化に対する注目度も改めて高まってきています。

微生物が生産する界面活性剤(バイオサーファクタント、BS)を含むバイオベース界面活性剤の世界市場規模は、2021年度の約1.5兆円から、2030年度には約2.4兆円まで拡大すると予測されています(参考資料:TPCマーケティングリサーチ株式会社)。特に、BS市場は、グローバルリーディングカンパニーが本格参入し始めたこともあり高い成長率で伸長していくことが期待されています。

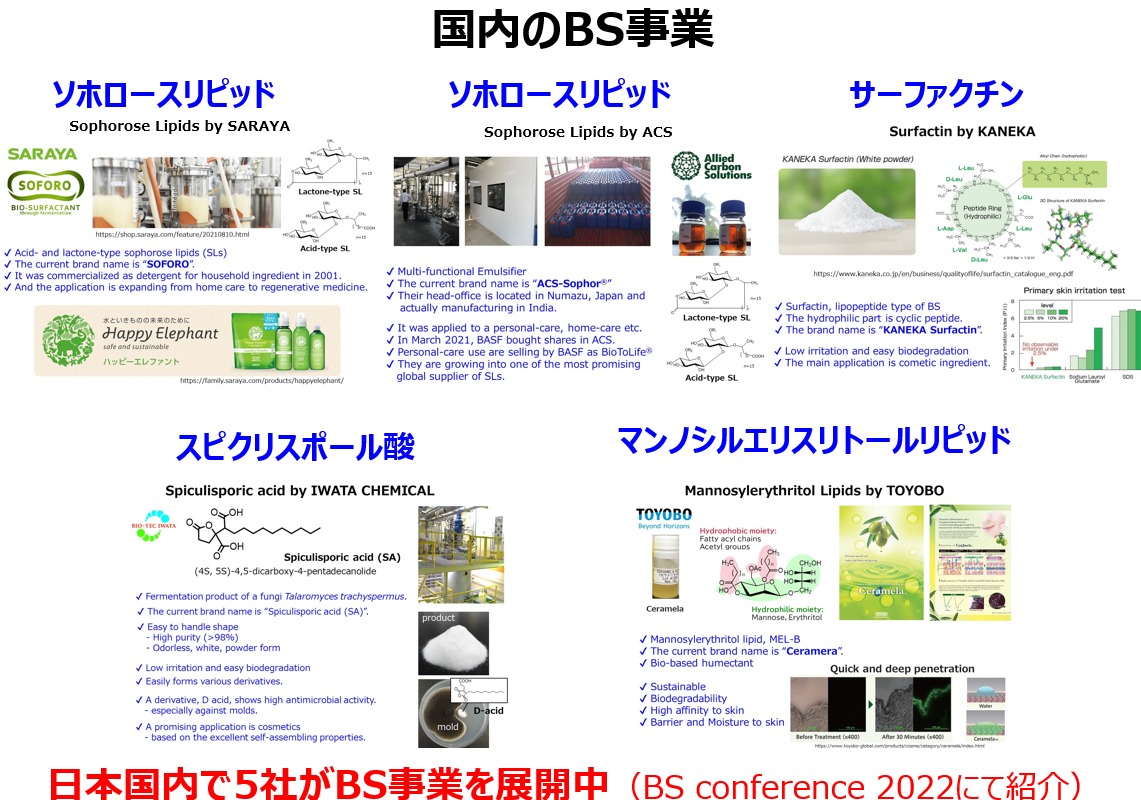

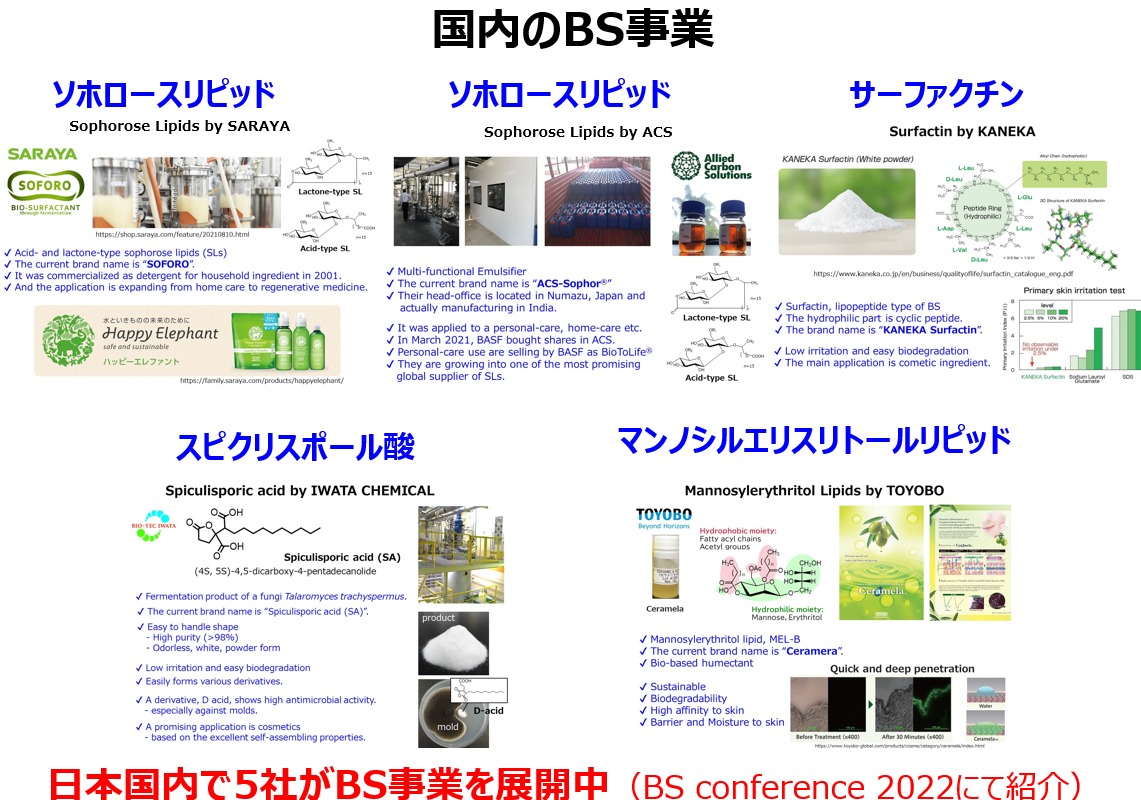

BS研究の歴史は古いものでは1950年代に遡り、当時から産業利用を目指した生産と利用技術の開発が試みられてきましたが、本格的に市場導入が始まったのは2010年頃になります。実は、BSの実用化は日本企業が世界に先駆けて行ってきたものであり、現在も、数社が特色を活かした事業を展開しています。

機能化学研究部門では、これまでBSの生産および利用技術の開発で多くの研究成果を発信し、また企業連携での社会実装を成功させてきました。しかし、BS全体の認知度を高め、普及させていくためには、製造技術も製品バリエーションもまだまだ不十分と考えています。また、サーキュラーエコノミーへの流れもあり、ここ数年、海外企業の進出で競争が激化しつつあります。

そこで、国内BS研究の活性化をサポートできる、国内企業、大学、研究機関の関係者が集まれる場所を作りたいと考え、国内企業5社の賛同を得て、バイオサーファクタント勉強会(BS勉強会)を立ち上げることにしました。今後の活動や基礎情報はこのページで紹介していく予定です。 (以下、各社から資料掲載の許諾済)

基礎情報

【BS勉強会 設立趣旨】

活動記録

【第1回 BS勉強会, 2023年1月10日, 慶應大学)】

【第2回 BS勉強会, 2023年5月17日, WAKUPAKU(サラヤ株式会社)】

【第3回 BS勉強会, 2023年10月25日, 産総研中国センター)】

【第4回 BS勉強会, 2024年3月11日, 産総研東北センター)】

【第5回 BS勉強会, 2024年7月11日, 東洋紡株式会社】

【第67回日本生物工学会大会シンポジウム, 2024年9月09日, 東京工業大学大岡山キャンパス】

【第6回 BS勉強会, 2025年1月29日, 株式会社カネカ】

【第7回 BS勉強会, 2025年7月25日, ACS株式会社、磐田化学工業株式会社】

【第8回 BS勉強会, 2026年1月9日, 東洋紡株式会社】

近年、環境問題だけではなく経済発展の観点からもバイオテクノロジーの重要性が再認識され、期待が高まってきています。エネルギーはもちろんですが、化学品のバイオ化も世界中で進められており、界面活性剤のバイオベース化に対する注目度も改めて高まってきています。

微生物が生産する界面活性剤(バイオサーファクタント、BS)を含むバイオベース界面活性剤の世界市場規模は、2021年度の約1.5兆円から、2030年度には約2.4兆円まで拡大すると予測されています(参考資料:TPCマーケティングリサーチ株式会社)。特に、BS市場は、グローバルリーディングカンパニーが本格参入し始めたこともあり高い成長率で伸長していくことが期待されています。

BS研究の歴史は古いものでは1950年代に遡り、当時から産業利用を目指した生産と利用技術の開発が試みられてきましたが、本格的に市場導入が始まったのは2010年頃になります。実は、BSの実用化は日本企業が世界に先駆けて行ってきたものであり、現在も、数社が特色を活かした事業を展開しています。

機能化学研究部門では、これまでBSの生産および利用技術の開発で多くの研究成果を発信し、また企業連携での社会実装を成功させてきました。しかし、BS全体の認知度を高め、普及させていくためには、製造技術も製品バリエーションもまだまだ不十分と考えています。また、サーキュラーエコノミーへの流れもあり、ここ数年、海外企業の進出で競争が激化しつつあります。

そこで、国内BS研究の活性化をサポートできる、国内企業、大学、研究機関の関係者が集まれる場所を作りたいと考え、国内企業5社の賛同を得て、バイオサーファクタント勉強会(BS勉強会)を立ち上げることにしました。今後の活動や基礎情報はこのページで紹介していく予定です。 (以下、各社から資料掲載の許諾済)

基礎情報

【BS勉強会 設立趣旨】

活動記録

【第1回 BS勉強会, 2023年1月10日, 慶應大学)】

【第2回 BS勉強会, 2023年5月17日, WAKUPAKU(サラヤ株式会社)】

【第3回 BS勉強会, 2023年10月25日, 産総研中国センター)】

【第4回 BS勉強会, 2024年3月11日, 産総研東北センター)】

【第5回 BS勉強会, 2024年7月11日, 東洋紡株式会社】

【第67回日本生物工学会大会シンポジウム, 2024年9月09日, 東京工業大学大岡山キャンパス】

【第6回 BS勉強会, 2025年1月29日, 株式会社カネカ】

【第7回 BS勉強会, 2025年7月25日, ACS株式会社、磐田化学工業株式会社】

【第8回 BS勉強会, 2026年1月9日, 東洋紡株式会社】

バイオサーファクタント(BS)とは

バイオサーファクタント【バイオ界面活性剤、Biosufactants(BSs)】は、発酵生産物であり、「発酵技術で生産される界面活性物質」です。バイオマスを原料として、細菌や酵母などの微生物の力を使って作ることができ、発酵生産物としてはトップクラスの生産量を示します(多いもので数百g/L)。界面活性剤としても、低濃度で高い機能を発揮する優れた界面活性剤といえます(少量で界面活性を発揮)。そのため、環境問題への意識の高まりを背景に、生分解性が高く安全性も高い環境調和型界面活性剤として、古くは1960年代から商用化に向けた研究が進められきました。

また、バイオサーファクタントは優れた界面活性物質として研究が進められる一方、分子構造の特徴から生じる多彩でユニークな機能を活かした、高機能バイオベース素材としての研究・開発が進められています。例えば、高い自己組織化能、抗腫瘍活性、バイオフィルム抑制など既存の界面活性剤には無い機能が知られています。

現在、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行という大潮流の中で、化学品のバイオ化が産業界で進められており、バイオサーファクタントへの注目も高まっています。界面活性剤のバイオ化という意味では、大きく2つ「天然系合成界面活性剤(バイオベース界面活性剤)」と「バイオ界面活性剤(バイオサーファクタント)」に大別できますが、いずれもサステナビリティの観点から、環境に配慮した界面活性剤として市場規模の拡大が予測されています。

また、バイオサーファクタントは優れた界面活性物質として研究が進められる一方、分子構造の特徴から生じる多彩でユニークな機能を活かした、高機能バイオベース素材としての研究・開発が進められています。例えば、高い自己組織化能、抗腫瘍活性、バイオフィルム抑制など既存の界面活性剤には無い機能が知られています。

現在、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行という大潮流の中で、化学品のバイオ化が産業界で進められており、バイオサーファクタントへの注目も高まっています。界面活性剤のバイオ化という意味では、大きく2つ「天然系合成界面活性剤(バイオベース界面活性剤)」と「バイオ界面活性剤(バイオサーファクタント)」に大別できますが、いずれもサステナビリティの観点から、環境に配慮した界面活性剤として市場規模の拡大が予測されています。

バイオサーファクタント(BS)の種類

バイオサーファクタント(BS)は化学構造で分類されており、主要なものとして、①糖脂質型、②リポペプチド型、③脂肪酸型の3種類が知られています。いずれの化学構造も複数の官能基や不斉炭素があるため複雑でかさ高く、また、非常に複雑な構造にもかかわらず分子構造が均一(位置選択性や立体選択性が高い)という特徴があります。BSは、かさ高く分子構造が均一であるため、界面で効率よく分子が配向し、非常に低濃度でも優れた界面活性を発揮すると考えられています。

①糖脂質型バイオサーファクタント(糖脂質型BS)

ソホロ―スリピッド(SL)、マンノシルエリスリトールリピッド(MEL)、ラムノリピッド(RL)、トレハロースリピッド(TL)、セロビオースリピッド(CL)、リアモシン(LM)

②リポペプチド型バイオサーファクタント(リポペプチド型BS)

サーファクチン(SF)、アルスロファクチン(AF)、イチュリン

③脂肪酸型バイオサーファクタント(脂肪酸型BS)

スピクリスポール酸(SA)

①糖脂質型バイオサーファクタント(糖脂質型BS)

ソホロ―スリピッド(SL)、マンノシルエリスリトールリピッド(MEL)、ラムノリピッド(RL)、トレハロースリピッド(TL)、セロビオースリピッド(CL)、リアモシン(LM)

②リポペプチド型バイオサーファクタント(リポペプチド型BS)

サーファクチン(SF)、アルスロファクチン(AF)、イチュリン

③脂肪酸型バイオサーファクタント(脂肪酸型BS)

スピクリスポール酸(SA)

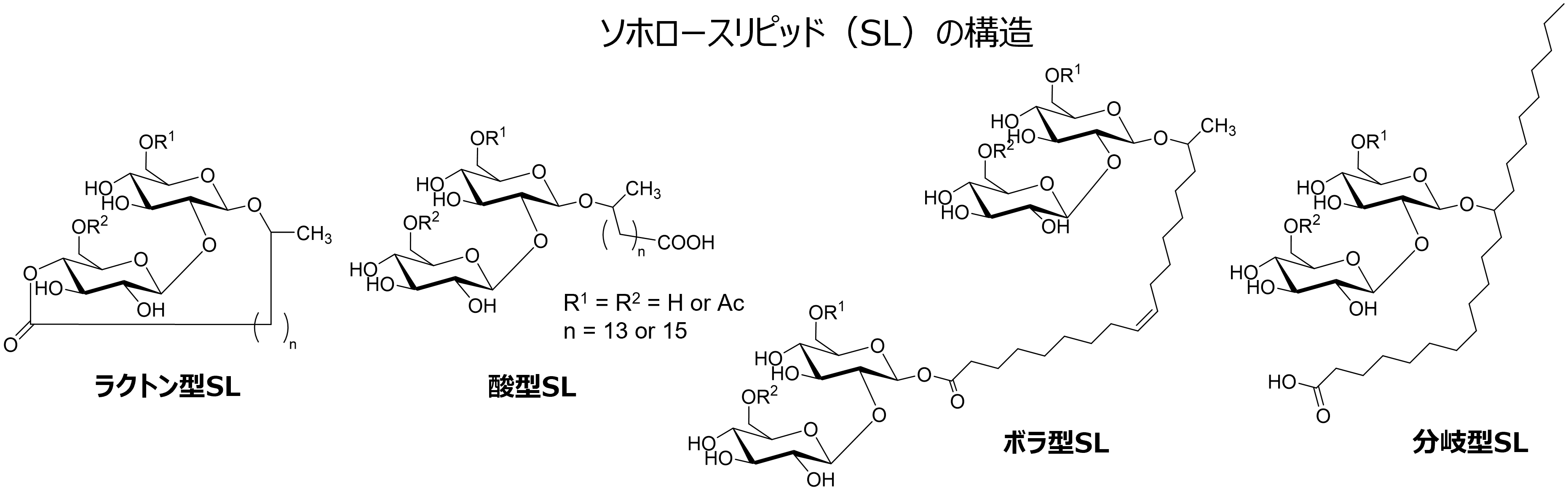

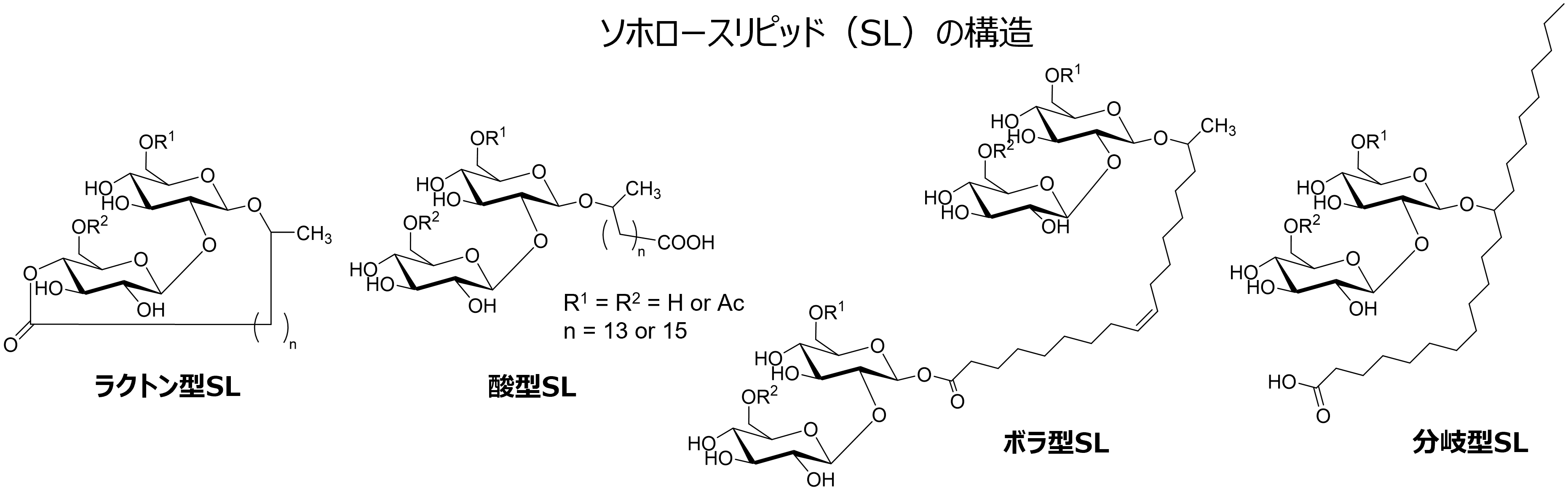

ソホロ―スリピッド(SL)

SLは、ソホロ―スに炭素鎖長16-18の脂肪酸が結合しており、主な構造体は、環状のラクトン型SLと酸型SLの2種類になります。このラクトン型SLと酸型SLの割合は、生産する微生物によって異なります。その他にも、脂肪酸鎖の末端に2分子目のソホロースがエステル結合したボラ型SL、ヒドロキシ脂肪酸の水酸基とソホロースが結合した分岐型SLも知られています。

代表的な SL生産菌は、酵母 Starmerella bombicola(旧名Candida bombicola)であり、糖質と油脂を原料として300-400g/LものSLを生産して培地中に蓄積させることができます。その他にも、Starmerella floricola(旧名Candida floricola)、 Pseudohyphozyma bogoriensis(旧名Rhodotorula bogoriensis)などがSL生産菌として知られています。

代表的な SL生産菌は、酵母 Starmerella bombicola(旧名Candida bombicola)であり、糖質と油脂を原料として300-400g/LものSLを生産して培地中に蓄積させることができます。その他にも、Starmerella floricola(旧名Candida floricola)、 Pseudohyphozyma bogoriensis(旧名Rhodotorula bogoriensis)などがSL生産菌として知られています。

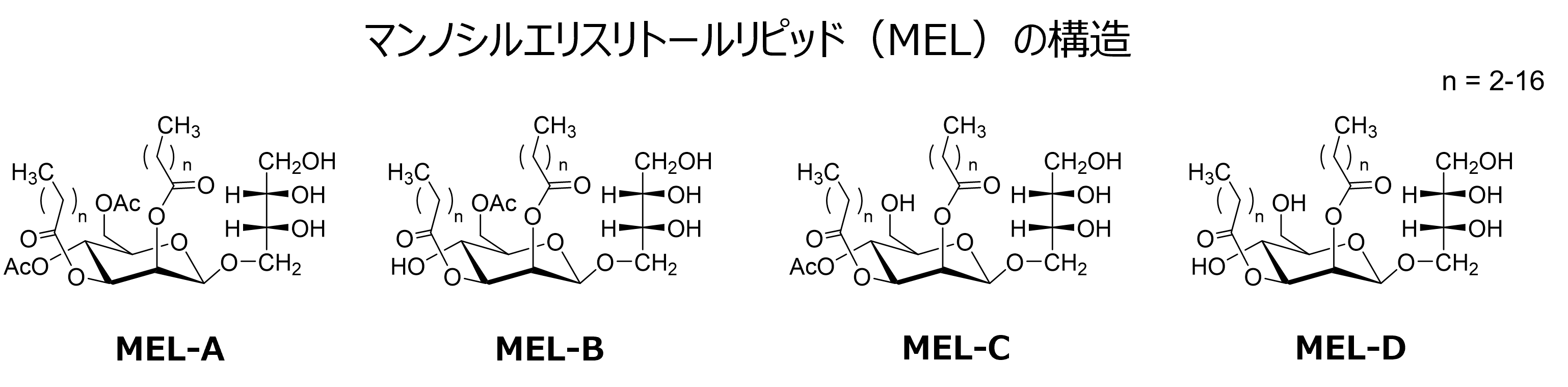

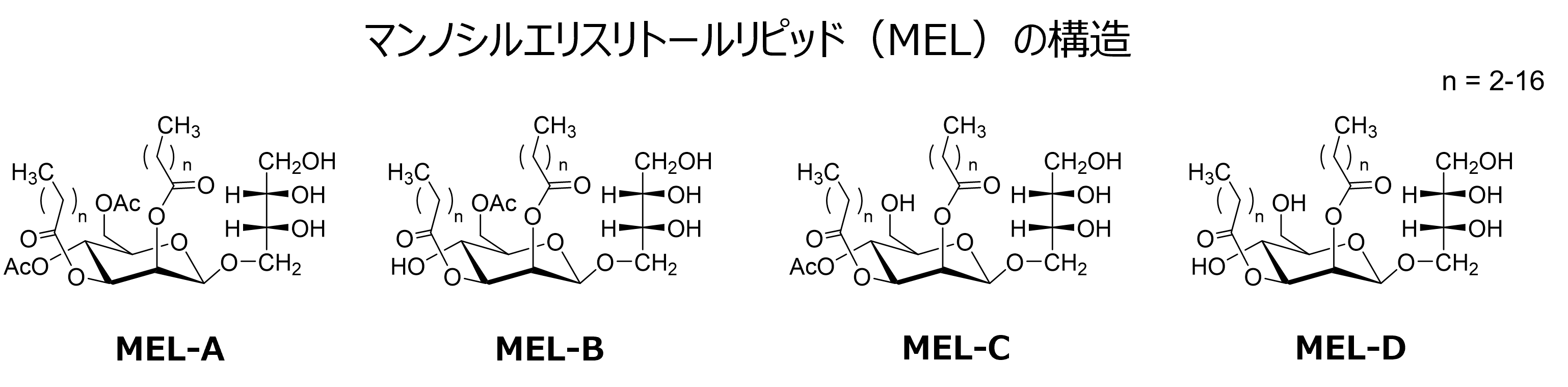

マンノシルエリスリトールリピッド(MEL)

MELは、マンノースとエリスリトールが結合したマンノシルエリスリトール(ME)に、炭素鎖長4~18の脂肪酸およびアセチル基が結合した糖脂質です。主な構造体は、MEのマンノース部に短鎖(C4-8)の脂肪酸あるいは中鎖(C8-18)の脂肪酸が1分子ずつ結合した二本鎖型MELで、アセチル基の結合数と位置の異なる複数の類縁体が知られています。培地組成や培養条件を工夫することで、脂肪酸鎖がさらに1分子結合した3本鎖型MELや脂肪酸鎖が1分子のみの1本鎖型MELを生産することもできます。

主なMEL生産菌は、担子菌酵母Moesziomyces antarcticus(旧名Pseudozyma antarctica)、Moesziomyces aphidis(旧名Pseudozyma aphidis、Pseudozyma tsukubaensis、Pseudozyma hubeiensisなどである。MELの生産量は、植物油脂を炭素源にすることで、100g/L 以上に達します。

主なMEL生産菌は、担子菌酵母Moesziomyces antarcticus(旧名Pseudozyma antarctica)、Moesziomyces aphidis(旧名Pseudozyma aphidis、Pseudozyma tsukubaensis、Pseudozyma hubeiensisなどである。MELの生産量は、植物油脂を炭素源にすることで、100g/L 以上に達します。

ラムノリピッド(RL)

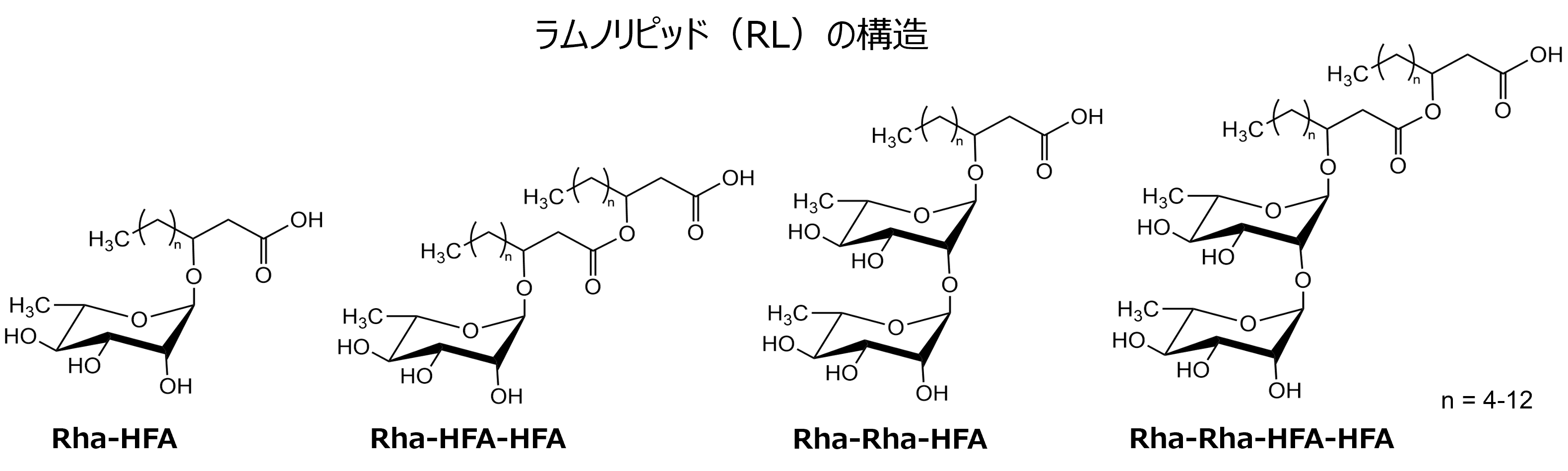

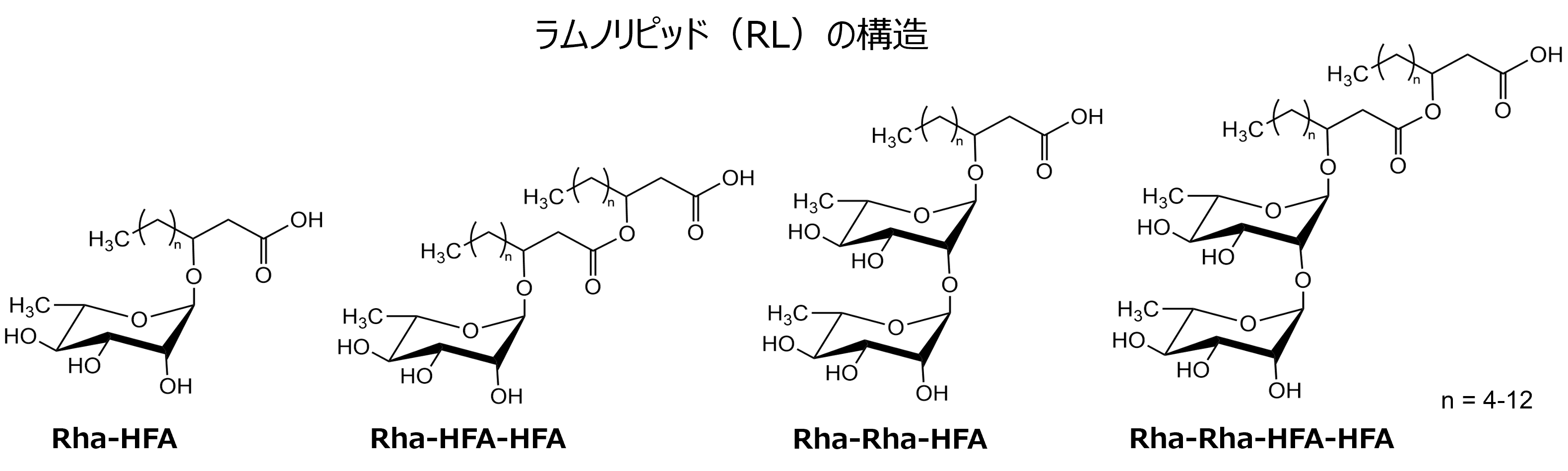

RLは、ラムノースに、炭素鎖長8-16のβ-ヒドロキシ脂肪酸(HFA)が結合した糖脂質です。主な構造体は、ラムノース1分子にヒドロキシ脂肪酸が1あるいは2分子結合したモノラムノリピッド(Rha-HFAまたはRha-HFA-HFA)、ラムノース2分子にヒドロキシ脂肪酸が1あるいは2分子結合したジラムノリピッド(Rha-Rha-HFAまたはRha-Rha-HFA-HFA)の4種類になります。

RL生産菌として最も有名なのは緑膿菌Pseudomonas aeruginosaであり、RL回収工程を含む連続培養によって150g/L以上の生産も可能とされています。一方、P. aeruginosaは日和見感染菌であるため、非病原性のRL生産菌の開発も進められています。

RL生産菌として最も有名なのは緑膿菌Pseudomonas aeruginosaであり、RL回収工程を含む連続培養によって150g/L以上の生産も可能とされています。一方、P. aeruginosaは日和見感染菌であるため、非病原性のRL生産菌の開発も進められています。

サーファクチン(SF)

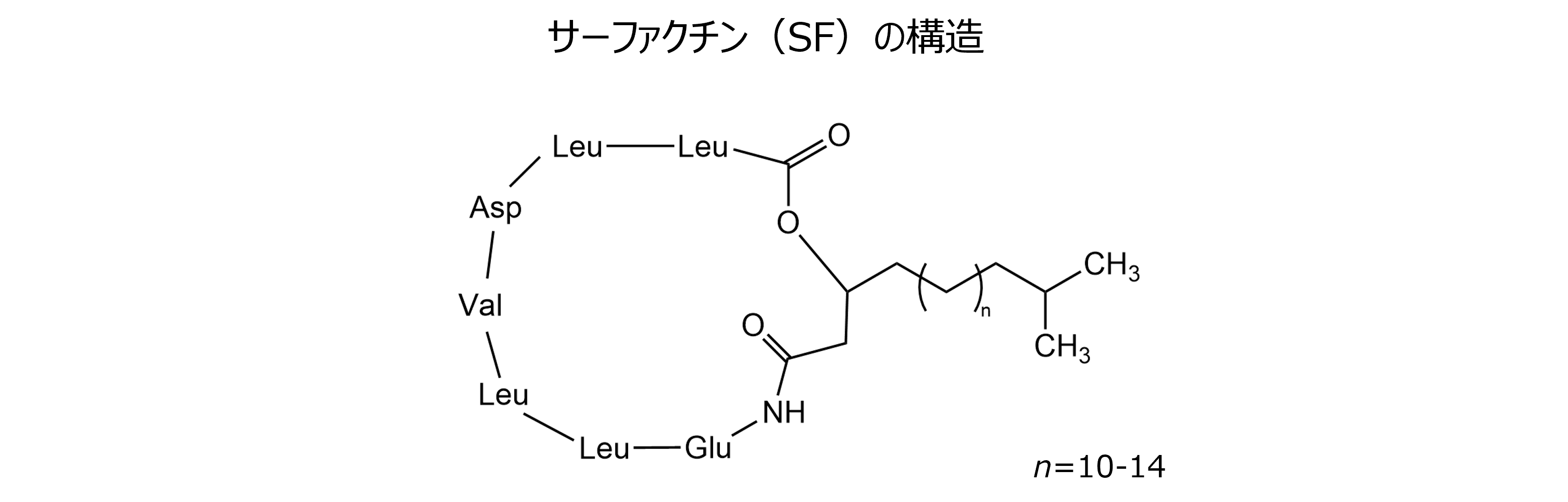

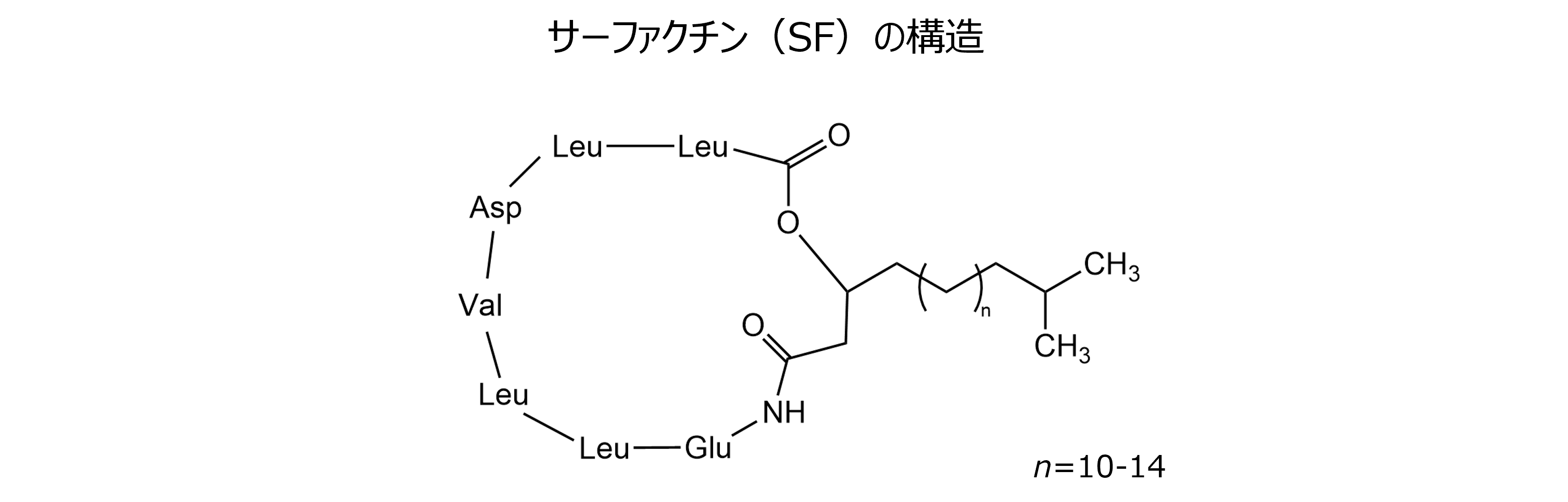

SFは、環状ペプチドに炭素鎖長12-16のb-ヒドロキシ脂肪酸鎖が結合したリポペプチド型BSです。環状ペプチドは7つのアミノ酸からなり、代表的な構造は "Glu–Leu–Leu–Val–Asp–Leu–Leu" ですが、2番目のアミノ酸が Leu から Ile、4番目が Val から Ile または Ala、7番目が Leu から Ile または Val に置き換わった類縁体も知られています。

主な生産菌は枯草菌Bacillus subtilisであり、培地組成や培養条件を最適化していくことで、2g/L 程度のSFを生産することができます。遺伝子組換え技術によるSF生産菌の開発も進められており、10g/L以上のSF生産に成功したという報告もあります。

主な生産菌は枯草菌Bacillus subtilisであり、培地組成や培養条件を最適化していくことで、2g/L 程度のSFを生産することができます。遺伝子組換え技術によるSF生産菌の開発も進められており、10g/L以上のSF生産に成功したという報告もあります。

スピクリスポール酸(SA)

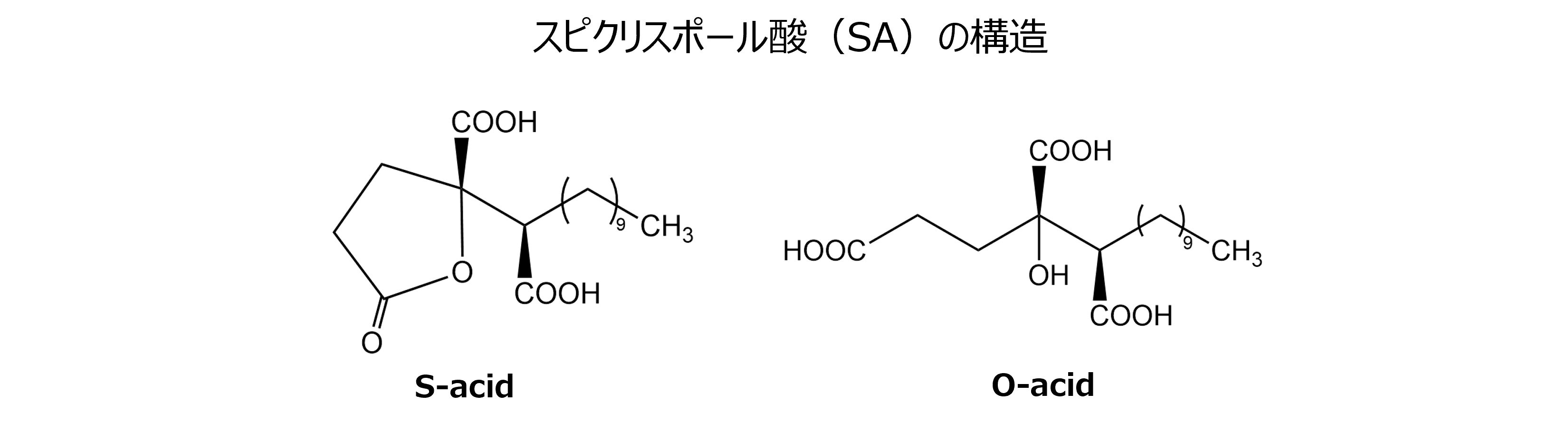

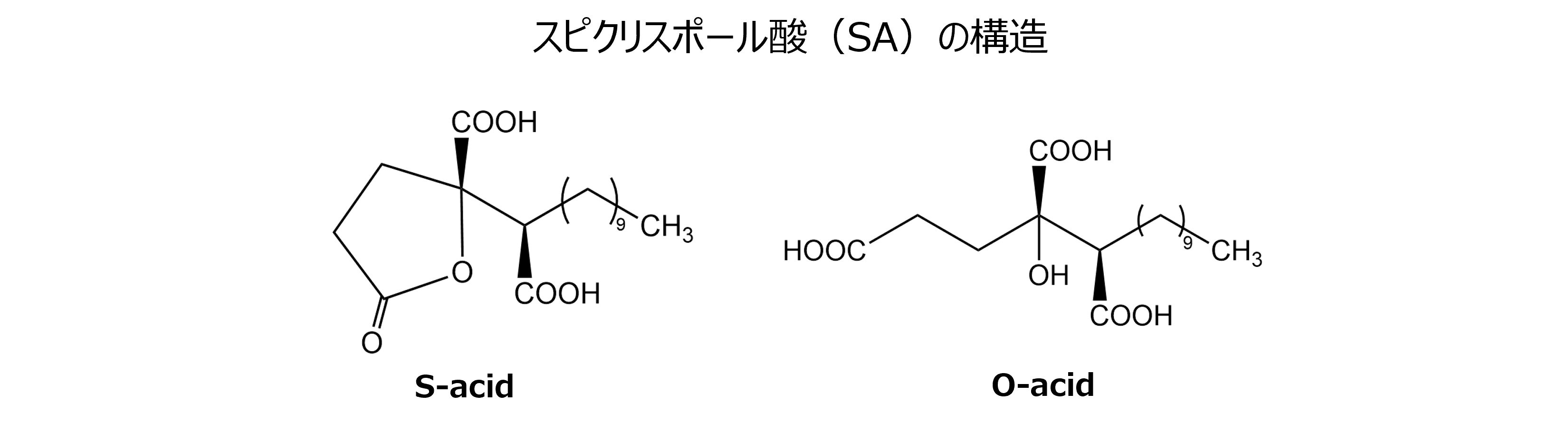

SA(4,5-dicarboxy-4-pentadecanolide)は、脂肪酸型に分類されるBSです。ラクトン型SA(S-acid)と開環型SA(O-acid)の2種類があり、一般的には

S-acid がSAと呼ばれます。微生物が生産するのは O-acid であり、培養液中では針状結晶として存在します。一方、S-acid は O-acid

を加熱処理することで得られます。

主な生産菌は、子嚢菌類に属する真菌(カビ)Talaromyces spiculisporum(旧名Penicillium spiculisporum)です。O-acidの生産量は、グルコースを炭素源とする培地を基本とし、グルコース結晶を培地中に添加していく流加培養で110g/L以上になります。

主な生産菌は、子嚢菌類に属する真菌(カビ)Talaromyces spiculisporum(旧名Penicillium spiculisporum)です。O-acidの生産量は、グルコースを炭素源とする培地を基本とし、グルコース結晶を培地中に添加していく流加培養で110g/L以上になります。

バイオサーファクタント(BS)の応用

バイオサーファクタントは、微生物が生産する界面活性剤であり、環境保全の観点から注目を集めてきました。1960年代から、安全性が高く生分解性に優れる低環境負荷の界面活性剤として研究が進められています。2000年代に入ると、ライフサイエンス分野のアプローチによって、従来の界面活性剤にはない高度な生理機能やユニークな分子集合特性などが発見され、バイオサーファクタントは先端機能を持つ次世代のバイオベース素材として研究が進められてきました。

近年、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(Environmental, and corporate governance)といった取り組みが進み、原料も含めてサステナビリティが求められる時代を迎えていることもあり、バイオサーファクタントへの期待がますます高まってきています。バイオサーファクタントの用途別市場予測(売上高)によると、現在の主流は、洗剤(全体の36.4%)、パーソナルケア(27.3%)であり、食品加工(9.1%)、農業(6.1%)となっています(参考資料:TPCマーケティングリサーチ株式会社)。

一方、合成界面活性剤とは分子構造の特徴や機能性も異なっており、バイオサーファクタントの使いこなしという意味ではまだまだ研究の蓄積が必要だと考えられます。種類ごとの機能性については多くの報告がありますが、キーワードとしては「環境浄化」「バイオフィルム」「畜産飼料」「生物農薬」「抗菌・抗酸化」などが挙げられ、多くの産業分野での応用・展開が期待されています。

近年、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(Environmental, and corporate governance)といった取り組みが進み、原料も含めてサステナビリティが求められる時代を迎えていることもあり、バイオサーファクタントへの期待がますます高まってきています。バイオサーファクタントの用途別市場予測(売上高)によると、現在の主流は、洗剤(全体の36.4%)、パーソナルケア(27.3%)であり、食品加工(9.1%)、農業(6.1%)となっています(参考資料:TPCマーケティングリサーチ株式会社)。

一方、合成界面活性剤とは分子構造の特徴や機能性も異なっており、バイオサーファクタントの使いこなしという意味ではまだまだ研究の蓄積が必要だと考えられます。種類ごとの機能性については多くの報告がありますが、キーワードとしては「環境浄化」「バイオフィルム」「畜産飼料」「生物農薬」「抗菌・抗酸化」などが挙げられ、多くの産業分野での応用・展開が期待されています。

バイオサーファクタント(BS)市場

界面活性剤の世界市場規模(2021年度)は、売上高ベースで約4兆4,470億円とされています(参考資料:TPCマーケティングリサーチ株式会社)。その内訳は、石油系合成界面活性剤が約2兆9,300億円、天然系合成界面活性剤が約1兆3,000億円、バイオサーファクタントが約330億円ということで、2021年度のバイオサーファクタント構成比は全体の約0.7%となります。今後はグローバルなバイオベース化の動きを背景に、天然系合成界面活性剤やバイオサーファクタントが伸長し、2030年度の世界市場は、石油系合成界面活性剤が約2兆9,000億円、天然系合成界面活性剤が約2兆3,200億円、バイオサーファクタントが約1,000億円になると予測されています。すなわち、2030年度のバイオサーファクタント市場規模は2021年度比で約3倍増、構成比は全体の約5.3%に増加となります。

また、石油系合成界面活性剤が横ばいかやや減少する傾向にある一方で、天然系合成界面活性剤が大幅に伸長して存在感を示し、2030年には、石油系と天然系の合成界面活性剤がほぼ同等になる可能性があるということになります。バイオサーファクタント市場に関しては、 製品数が少なく規模は小さいものの成長率は高く(年13%程度)、サステナビリティや地球環境保全の観点から採用されるケースが増加していく見込みであり、次世代の界面活性剤として成長が期待されています。現時点では、大規模生産体制の整備が市場拡大に向けた大きな課題といえますが、Evonikのスロバキア工場が来年度あたりから本格的に稼働する見込みであるなど、既に、各国企業が将来のバイオサーファクタント市場獲得に向けて動きつつあると考えられます。

また、石油系合成界面活性剤が横ばいかやや減少する傾向にある一方で、天然系合成界面活性剤が大幅に伸長して存在感を示し、2030年には、石油系と天然系の合成界面活性剤がほぼ同等になる可能性があるということになります。バイオサーファクタント市場に関しては、 製品数が少なく規模は小さいものの成長率は高く(年13%程度)、サステナビリティや地球環境保全の観点から採用されるケースが増加していく見込みであり、次世代の界面活性剤として成長が期待されています。現時点では、大規模生産体制の整備が市場拡大に向けた大きな課題といえますが、Evonikのスロバキア工場が来年度あたりから本格的に稼働する見込みであるなど、既に、各国企業が将来のバイオサーファクタント市場獲得に向けて動きつつあると考えられます。

連絡先

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 材料・化学領域 機能化学研究部門

Eメール:isc-web-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)