新素材・補修技術研究チーム

研究の背景と目的

インフラは、風雨や温度変化などの厳しい環境条件にさらされています。 このような環境下では、インフラの寿命が大幅に短くなるだけでなく、周囲の物体や人々にも被害が及ぶ可能性があります。 新素材・補修技術研究チームは、インフラおよびその周辺における長期的な耐久性と安全性を実現するために、新しい表面改質技術の開発のみならず、 表面改質技術をロボットやドローンへ適用させ塗装の自動化に挑戦しています。

研究チームの研究課題または研究成果など

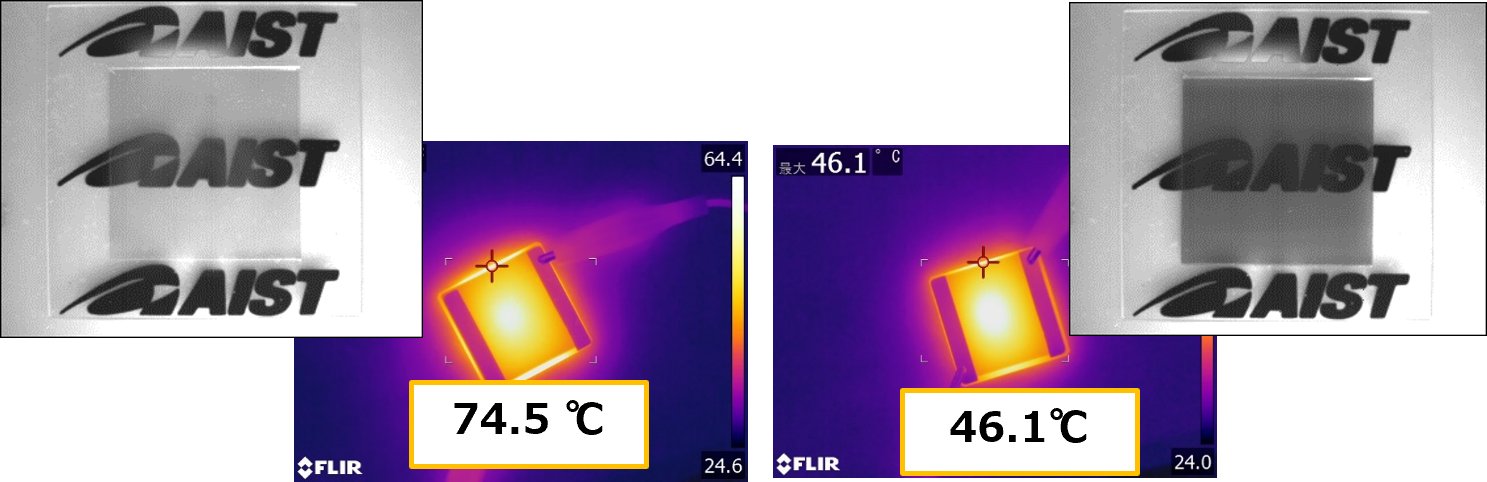

1.着雪防止処理技術

我が国は国土の半分が豪雪地帯であり、着氷雪の影響は多岐の産業に渡るほか、その経済損失と増エネは無視できない状況です。 潤滑液を自己分泌する機能をもった新しい難付着材料(SLUG)や透明導電膜をベースとした透明ヒータの開発を行い、 豪雪地域のインフラ設備(道路標識、太陽光パネル、送電線等)への社会実装を目指しています。

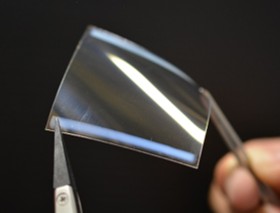

滑雪フィルム

可視光~近赤外領域で透明なフィルム

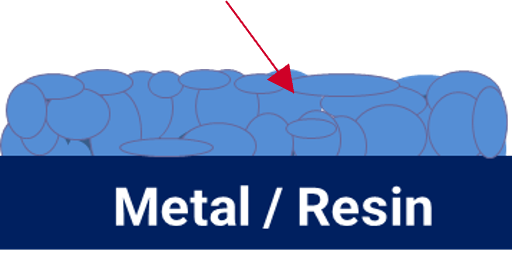

2.金属や樹脂の劣化防止処理技術

有機系の材料とフッ素樹脂の積層によって構成される有機系防食塗装材料は屋外環境で劣化しやすく、6年サイクルの補修が必要です。 そこで、オールセラミックスコーティングで 100年間再塗装不要な防食塗装材料を開発しています。 産総研独自開発の防錆塗装によって、大幅な長寿命化、インフラのライフサイクルコストの削減、環境負荷の低減と、施工者の安全も担保可能となり、 持続可能な都市・インフラの実現が期待されます。

セラミックス粉の利用

耐候性, 腐食抑制, 機能性の付与

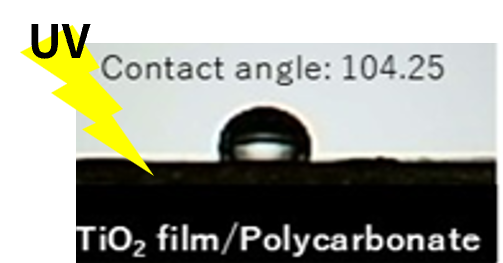

3.水素脆化防止処理技術

インフラの老朽化を低減するために、産総研のコア技術であるクレーストをバリア性能を有するコーティングとして利用し、 金属パーツの水素脆化やコンクリート外来劣化因子付着の防止を目指しています。

構成メンバー

| 研究チーム長 | 浦田 千尋 |

|---|---|

| 穂積 篤 | |

| 垣内田 洋 | |

| 北憲 一郎 | |

| 渡部 愛理 | |

| 山田 ムハマドシャヒン | |

| 野本 淳一 | |

| 山口 巖 | |

| 永島 裕樹(兼務) | |

| 篠田 健太郎(兼務) | |

| 北中 佑樹(兼務) | |

| 栗原 一真(兼務) |