研究紹介・レポート

[研究紹介・レポート一覧]4】山木屋での住民と外部との交流活動に関する研究

掲載誌:農村計画学会論文集 Vol. 2, No. 1 2022 年論文紹介執筆者:地圏化学研究グループ 坂原桜子、保高徹生

題目

原子力災害の旧避難地区における放射線学習を伴った地域交流活動の意義と効果

~福島県川俣町山木屋地区の地域交流活動を対象として~

(Significance and Impact of Community Empowerment Including Learning Radiology in a District

Formerly Evacuated for Nuclear Disaster

:Case study of Yamakiya District, Kawamata Town, Fukushima Prefecture)

著者

坂原桜子ab、長野宇規a、保高徹生b、金井裕美子b、高田モモb- 神戸大学大学院農学研究科

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)

概要

原発事故の発生後、長期間の避難が行われた地区の復興過程において「外部との交流」は新たな人の繋がりを生み出すという点において重要とされています。その一方で、交流活動の継続や広がりを考える上では、外部から参加する側にとっての参加意義や参加の障壁になると考えられる放射線に対する不安への対処を考えることも重要となります。

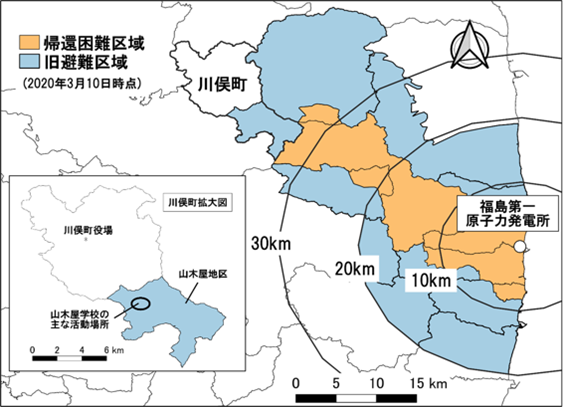

筆者らは、地域外からの参加者にとっての参加意義や放射線に対する意識を明らかにするため、福島県川俣町山木屋地区(図1)で2016年より継続している地域交流活動「山木屋学校」を事例として、地域外からの参加者を対象としたアンケート調査を実施しました。

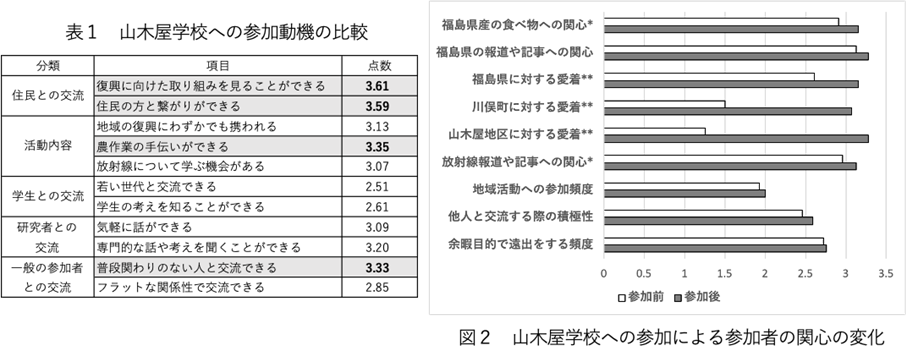

外部からの参加者の参加意義や効果

参加者の継続的な参加理由は、参加者自身が農作業体験など、山木屋学校で行われている活動や住民との交流を楽しむと共に、住民の復興過程を見守りたいという思いがあることが主でした(表1)。また、交流活動への参加により地域への理解や愛着が深まる効果が見られた一方で、参加者の日常活動に大きな変化は見られませんでした(図2)。参加者にとっては、日常にはない自然に囲まれた環境で農作業に没頭する、山木屋でしか会えない人と交流するなどの非日常性を感じられることが活動への参加意義であることが分かりました。

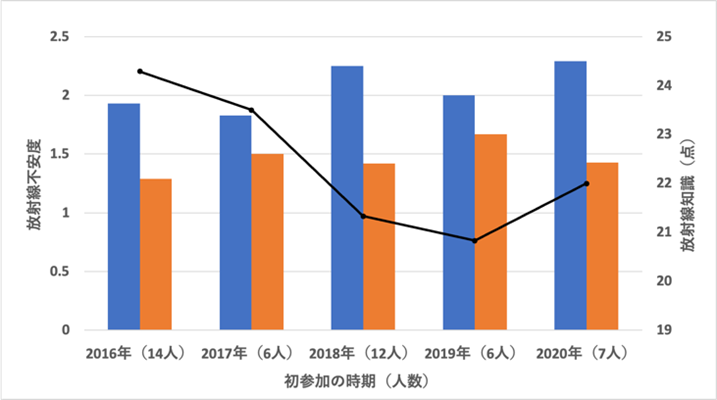

外部からの参加者の放射線に対する意識

山木屋学校では、活動の開始当初(2016,17年頃)に主催側の研究者による放射線学習会や山菜の放射線測定体験といった活動が活発に行われていました。しかし、これらの活動は当時の参加者の放射線に対する不安度の変化に影響を与えていないことが明らかとなりました。これは、参加者の多くが放射線に関する基礎知識を持っており、安全性を判断した上で参加していたことが主な理由でした(図3)。その一方で、このような放射線知識や測定経験を得る活動には参加者が持つ知識を裏付けるという意味があったと考えられます。

著者らは、今後も地域の現状について理解を深め、被災地の復興や住民の生活環境の改善に貢献したいと考えています。

本研究を実施するにあたりご協力を頂きました川俣町山木屋地区の住民の皆様、インタビュー調査・アンケート調査にご協力頂きました皆様に厚く御礼申し上げます。本研究はJSPS科研費 18H04141の助成を受けたものです。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrps/2/1/2_1/_pdf/-char/ja