研究紹介・レポート

[研究紹介・レポート一覧]2】福島県の旧避難地域における研究

公開日:2020年8月24日掲載誌:Radioprotection Volume 55, Number 3, July-September 2020

執筆者:地圏化学研究グループ 保高徹生、金井裕美子

キーワード:radio-caesium / environmental contamination / environmental monitoring / nuclear power accident / evacuation zone

題目

福島県の旧避難地域における専門家と住民による対話、放射線測定などの協働実践に関する研究

~山木屋郡川俣町の事例に基づいて~

(Dialogue, radiation measurements and other collaborative practices by experts and residents in the former evacuation areas of Fukushima: A case study in Yamakiya District, Kawamata)

著者

保高徹生a、金井裕美子a、栗原モモa、小林達明b、近藤昭彦c、高橋輝昌b、黒田佑次郎d- 国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)

- 千葉大学大学院園芸学研究科

- 千葉大学環境リモートセンシング研究センター

- 福島県環境創造センター

概要

筆者らは、福島県川俣町山木屋地区(図1)で、震災後の9年間、環境放射能に関する研究や帰還後の山木屋地区の住民と外部の人の双方向型学習活動を連携して実施してきました。帰還後に始まった双方向型学習プログラム「山木屋学校」は29回開催され、国内外から延べ500人以上の方が参加をしております。

災後の9年間の活動における研究者と地元住民との協働、ニーズや関係性の変化、また、これらの活動がもたらした地元住民への影響について整理をするとともに、大規模環境災害における研究者と地元住民の関係性のあり方について考察をしています。

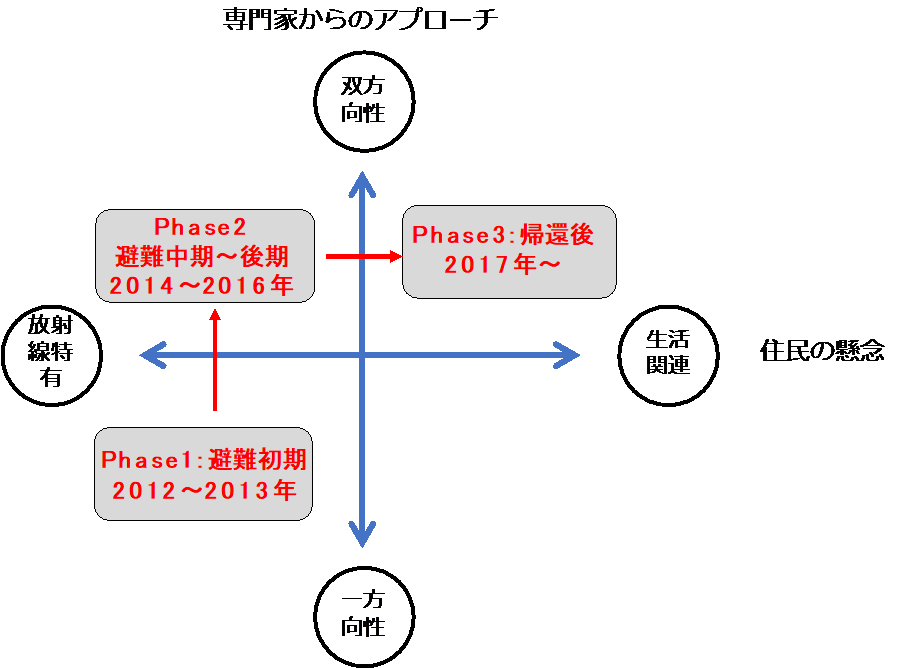

研究者と地域住民の対話や活動の変化:(図2)

著者らは、山木屋で河川や森林、農地中の放射性セシウムや個人線量について調査し、その結果を住民に報告する報告会を2012年から毎年開催していました。当初は、専門家から環境調査に関する結果を「一方的」な伝達する住民説明会型の形式をとっていましたが、研究成果と住民側のニーズにギャップがありました。

これを改善するため、第2段階では、住民のニーズを知るところが重要との視点で、専門家と住民の「双方向」の対話を重視した形へと変化をさせました。また、避難指示解除後の第3段階においては、「放射線」への特化から「暮らし」全体を包括する広い範囲へと対話や活動(双方向型学習プログラム「山木屋学校」)へと範囲を広げていきました。

図2 山木屋地区における参画住民の懸念と専門家からのアプローチの変遷

双方向型学習プログラム「山木屋学校」の活動

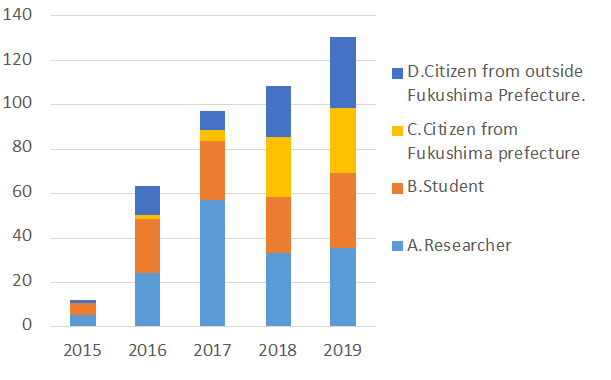

2015年には、専門家と住民が共同で、双方向型学習プログラム「山木屋学校」を始めました。同プログラムでは、これまでに29回実施、国内外から延べ500名以上の研究者、学生、市民が参加し、山木屋地区の放射線による影響や現状、帰還後の地域の状況、里山での生活や花卉栽培を中心とした農業活動などの多様な活動を通して、被災地域への理解を深めました(図3および図4)。一方で、本プログラムに参加を頂いた地元住民15名の参加を得ているが、5回以上参加頂いているのは5名であり、積極的に参画をして頂いている一部の住民の方に支えられている構造であり、地域全体のプログラムという形にはなっていませんでした。

図3 山木屋学校への参加者の変化

双方向型学習プログラム「山木屋学校」の効果

また、このような双方向型学習プログラムがもたらす地域への効果として、「放射線影響 (環境安全、農作物、林産物の安全性、風評)」、「地域コミュニティ」、「農業再開」という当該地域の課題に対する効果について、参加した山木屋地区の住民へのインタビューを通じて、整理を実施しました。主な回答の例を以下に示します。

- 放射線影響:学生を含む多様な参加者の来訪によって、放射線の影響を含む地域の環境や安全性に対する自信を回復した(自分自身で安全性は理解をしていたが、外部の方が来てくれることで、更に自信がもてるようになった。)。

- 地域コミュニティ:来訪者との交流を通じて、地域の食材(山菜やキノコ)、花卉栽培や伝統(お祭り)などの価値を再確認するとともに、新しい価値観に触れることができた。このようなことを続けていくことで、何かが生まれるかもしれない。

- 農業再開:このような活動は、人口減少やマンパワーの不足といった地域の課題に対しては、多少の寄与はあるものの、それを直接解決するものではない。

【謝辞】現地調査およびすべての活動にご協力いただいた菅野源勝氏、菅野源栄氏、故菅野章子氏、廣野勝久氏、廣野邦子氏、廣野晶彦氏、菅野朝夫氏、大内勤一氏、谷口豪樹氏、本田勝信氏、鴫原光一氏、川俣町、山木屋の地元住民の皆様に感謝いたします。本研究はJSPS科研費 18H04141の助成を受けたものです。

【原文掲載先】