次世代情報基盤の鍵を握る「プラットフォームフォトニクス」とは

フォトニクスには、光ファイバーの長距離にして数10THzという超広帯域性、光の伝搬による超低遅延性と超低エネルギー性、そして物理的隔離や量子通信による超高セキュリティ性という固有の価値があります。そしてより重要なのは、これらの性能を同時に提供できるという点です。ところが、高度に仮想化したサイバーフィジカルシステムにとってフォトニクスの扱いが難しいという課題を克服しなければ、将来に向けてフォトニクスの潜在能力を十分に活用することができません。光ファイバーや光通信機器は、高いスキルを有するエンジニアの手作業によって個別に敷設・維持管理がなされている現状に加え、仮想化ネットワークから状態が見えにくく制御性に欠けるのです。

これを改善し使いやすくするには、デバイスでは個別機能から集積化することで、性能とコストを両立し、且つ、扱いやすくすること、システムでは仮想化を取り入れ自動制御できるようにすることが必要となります。さらに、新しいデバイスやシステムが誰にでも気軽に開発できるエコシステムを構築することで産業自体を持続発展可能としていくことも重要です。以上より、フォトニクスをこれからの情報インフラにおいて使いやすくするには、デバイス集積回路プラットフォーム、システム自動制御プラットフォーム、技術開発のためのプラットフォーム(エコシステム)など、それぞれの技術レイヤーにおいてプラットフォームという考え方が鍵になります。

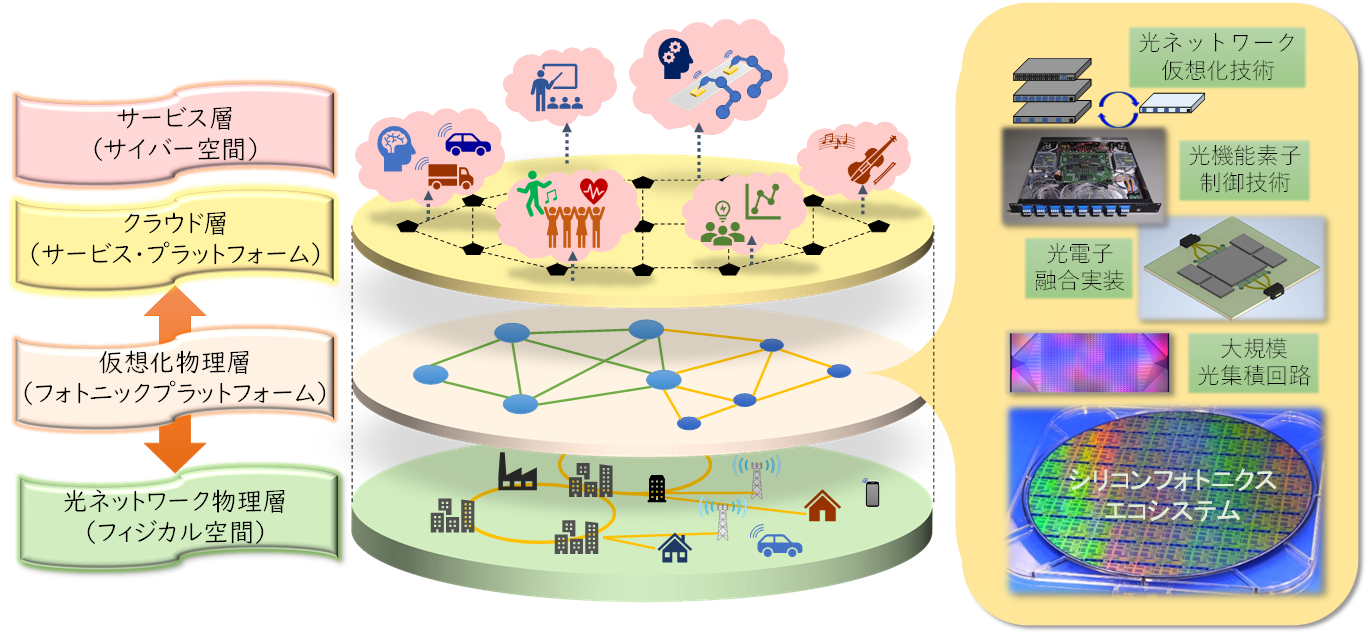

下の図は、Society5.0が描くサイバーフィジカルシステムにおいて、フィジカル空間としての現実社会の上に、サイバー空間上で様々なサービスを提供するためのサービスプラットフォームが形成される様子を表しています。膨大な情報量によって、実際にこの両者をつなぐのが光ネットワークの役割となりますが、実は光ネットワーク自体もフィジカル空間に対してサイバー空間を形成することが必要になります。すなわち、現実社会に敷設された光ネットワークの物理層、すなわち、光レイヤーも仮想化され、そのデジタルツインがサイバー空間上に形成される必要があるのです。これをサイバーフォトニックプラットフォーム(Cyber Photonic Platform)と呼ぶことにします。サービスプラットフォームは、サイバーフォトニックプラットフォームで形成された光レイヤーのデジタルツインを参照し、必要な情報を抽出・抽象化し、サイバー空間上の個別サービス提供に供します。