研究部門長・副研究部門長

研究部門直下 & 異動中のメンバ

- 研究部門長 小峰 秀彦 博士(医学)

- 副研究部門長 伊藤 納奈 博士(学術)

- 副研究部門長 佐藤 稔久 博士(学術)

- 総括研究主幹 肥後 範行 博士(医学)

研究部門直下のメンバ

異動中のメンバー

- 部門付 岩木 直 博士(工学)(研究戦略本部 セルフケア実装研究センター 副研究センター長)

- 部門(メディアインタラクション研究グループ)付 後藤 真孝 博士(工学)(情報・人間工学領域 上級首席研究員)

- 部門(メディアインタラクション研究グループ)付 佃 洸摂 博士(情報学)(研究戦略本部 企画部企画室 企画主幹)

- 部門(認知機能研究グループ)付 横山 武昌 博士(学術)(研究戦略本部 ウェルビーイング実装研究センター ヒューマンステートデザイン研究チーム 研究チーム長)

- 部門(行動情報デザイン研究グループ)付 細野 美奈子 博士(情報理工学)(研究戦略本部 ウェルビーイング実装研究センター ヒューマンステートデザイン研究チーム 主任研究員)

- 部門(行動情報デザイン研究グループ)付 近井 学 博士(工学)(研究戦略本部 ウェルビーイング実装研究センター ヒューマンステートデザイン研究チーム 主任研究員)

- 部門(人間行動研究グループ)付 金山 範明 博士(心理学)(研究戦略本部 ウェルビーイング実装研究センター ヒューマンステートデザイン研究チーム 主任研究員)

- 部門(人間行動研究グループ)付 Tran Yen 博士(工学)(研究戦略本部 ウェルビーイング実装研究センター ヒューマンステートデザイン研究チーム 研究員)

- 部門(生体情報計測研究グループ)付 菅原 順 博士(体育科学)(研究戦略本部 セルフケア実装研究センター 生理機能・データ解析研究チーム 研究チーム長)

- 部門(生体情報計測研究グループ)付 樽味 孝 博士(研究戦略本部 セルフケア実装研究センター 生理機能・データ解析研究チーム 上級主任研究員)

- 部門(生体情報計測研究グループ)付 東本 翼 博士(研究戦略本部 セルフケア実装研究センター 生理機能・データ解析研究チーム 主任研究員)

- 部門(人間行動研究グループ)付 安藤 貴史 博士(スポーツ科学)(情報・人間工学領域 情報・人間工学領域研究企画室 企画主幹)

- 部門(心身機能・モデル化研究グループ)付 菅生 康子 博士(医学)(研究戦略本部 企画部 総括企画主幹)

- 部門(心身機能・モデル化研究グループ)付 九里 信夫 博士(神経科学)(企画本部 企画部技術政策室 企画主幹)

心身機能・モデル化研究グループ

- 研究グループ長 片平 健太郎 博士(科学)

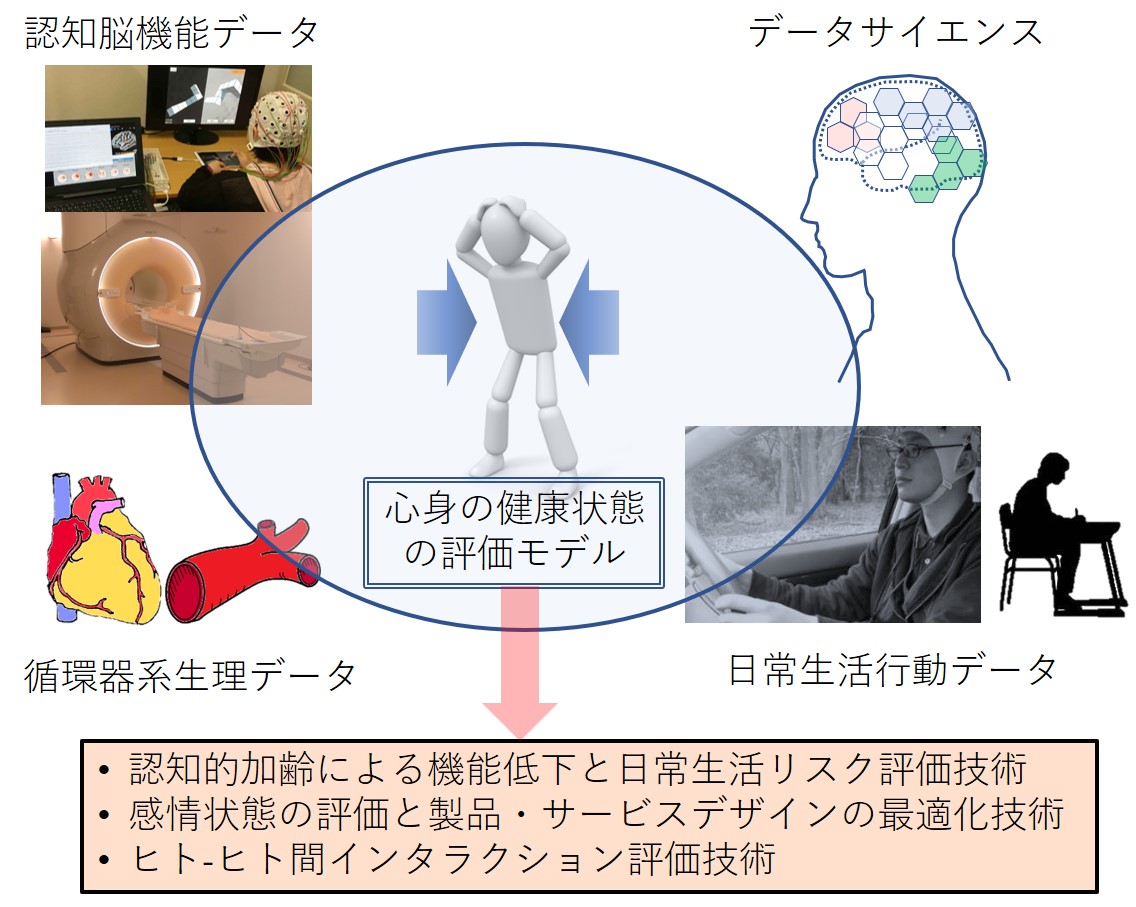

心身機能・モデル化研究グループ (Mental and Physical Functions Modeling Group: MPFMG)では、脳波やMRI(磁気共鳴画像診断装置)などの認知脳機能データ、心電図・血流変化などの生理機能データ、自動車運転をはじめとする日常生活中の行動データとデータサイエンス技術を組み合わせて、心身の健康状態を統合的な指標をもとに評価する方法を確立し、健康増進・Quality of Life (QoL)向上に向けた行動を促す仕組みの構築、製品・サービスのデザインの最適化や、ヒト-ヒト間のインタラクションの評価に資する技術の開発をめざします。

脳数理研究グループ

- 研究グループ長 平山 淳一郎 博士(情報科学)

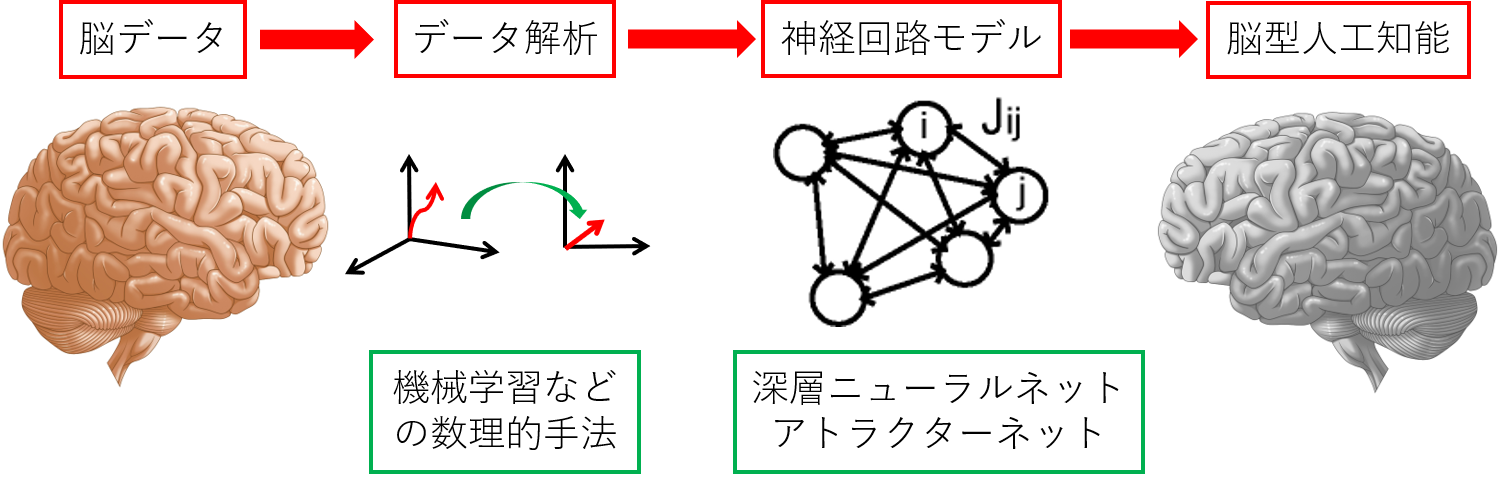

脳は従来の情報処理技術では不可能な柔軟で複雑な情報処理を行っています。当研究グループでは、脳のデータから、情報表現や学習・適応のアルゴリズム(問題を解くための手順)がどうなっているか、なぜ神経回路のような構造が情報処理をする上で有用なのか、といった問題を通じて、脳の計算原理を数理的に理解し、脳の知見を活かした新たな人工知能の開発を目指します。具体的には、機械学習、スパースモデリング(少ない情報から全体像を的確にあぶり出す方法)などによる脳データのデータ解析手法の開発、深層ニューラルネットやアトラクターネット(ニューラルネットの一種)といった神経回路モデルの構築をおこないます。また、これらのモデルや手法に対して、数理的解析により、性能限界や汎化性能を調べ、モデルの性能やどのようなデータに対して手法が有効なのかを明らかにしていきます。

脳情報技術研究グループ

- 研究グループ長 竹村 文 博士(医学)

脳情報技術研究グループでは、並列的・階層的な情報処理によって実現されている脳機能の神経基盤を知るために、実験的および理論的研究を行っています。感覚・運動行動の認知、学習能力の変化・改善をもたらす、脳機能の変化とその神経メカニズムを生理学的・解剖学的に理解し、得られた知見や新たに開発した神経科学の手法を利用して、機能強化技術の開発や機能回復の効果的な手法開発、ブレインテックや次世代人工知能技術の開発につなげていくことを目指します。

生体情報計測研究グループ

- 研究グループ長 肥後 範行 博士(医学)

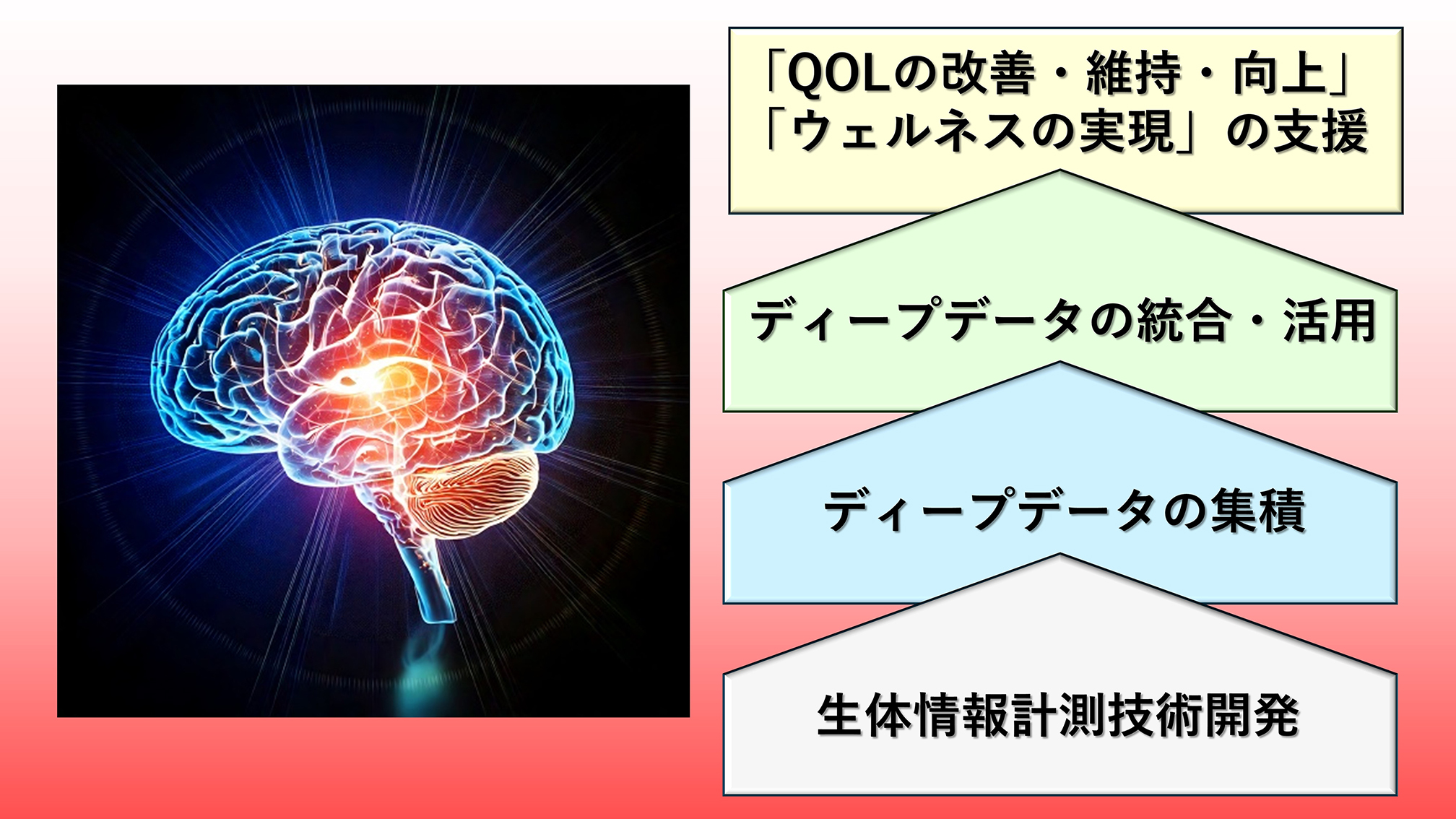

生体情報計測研究グループでは、こどもから高齢者まで、また健常者から有疾患者まで、あらゆるステージの人々を対象に、QOLの改善・維持・向上

ならびにウェルネスの実現

を支援する技術開発に取り組んでいます。脳機能を中心とした生体の情報を高精度に計測する技術および実験系を確立し、生体機能に関するディープデータを集積するとともに、得られたディープデータを統合・活用することで、研究成果の社会還元を目指します。

行動情報デザイン研究グループ

- 研究グループ長 伊藤 納奈 博士(学術)

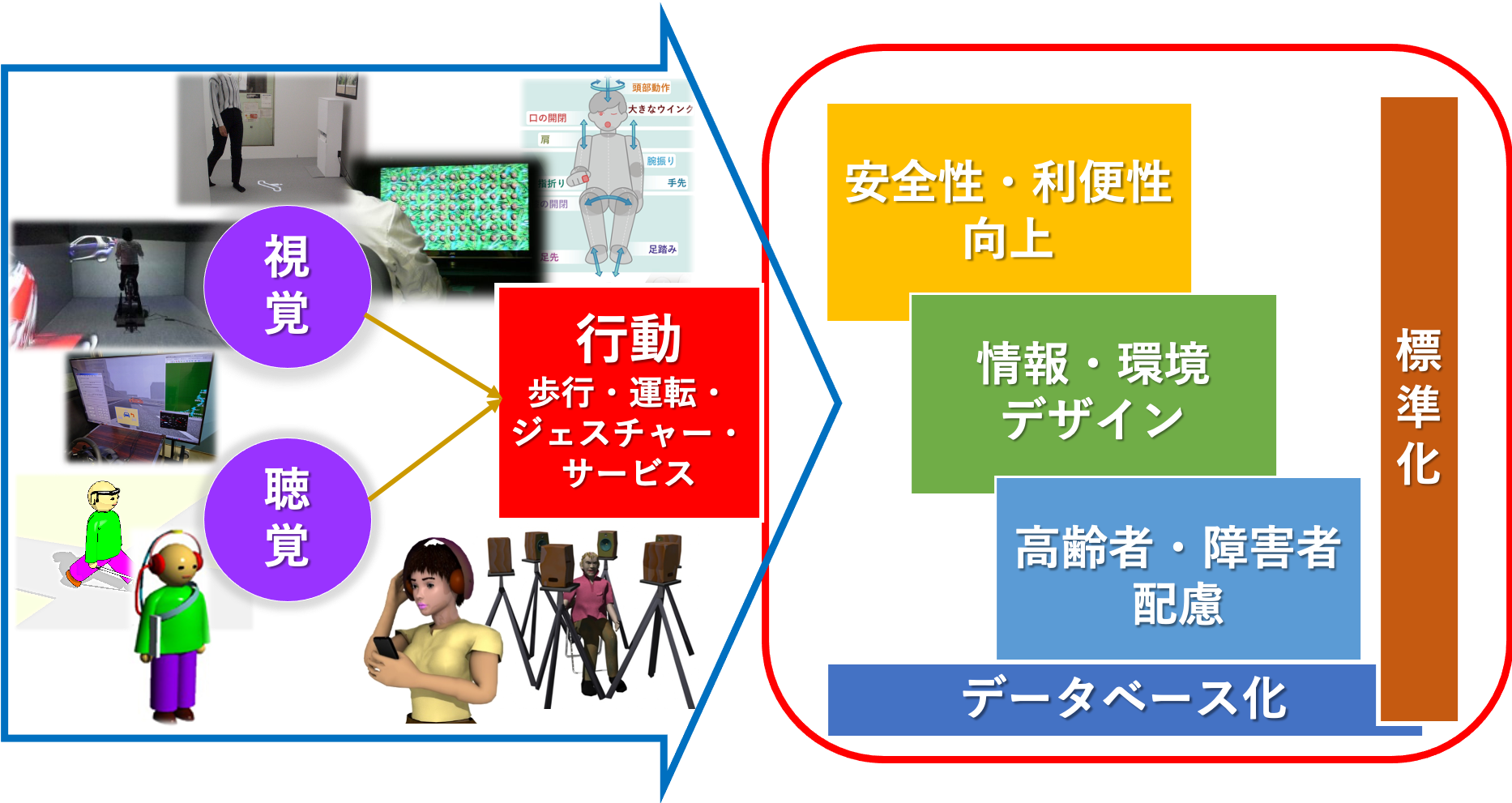

人は様々な情報を視覚・聴覚などの感覚から取り入れ、認知し、それに基づいて行動しています。行動情報デザイン研究グループでは、行動する人間のダイナミックな感覚特性や、それらが行動に及ぼす影響について解明していきます。そして、高齢者や障害者も含めた様々な人が、安全で、能動的に、楽しく活動できるような社会へ貢献することを目指します。

メディアインタラクション研究グループ

- 研究グループ長 中野 倫靖 博士(情報学)

メディアインタラクション研究グループでは、さまざまなメディアコンテンツ(音楽、動画、テキスト、ユーザ活動、実世界デバイス等)を対象に、人々の生活の豊かさの向上に資するメディアインタラクション技術を研究開発しています。具体的には、コンテンツの創出と利活用を促進し、生産者と消費者をつないで社会の創造性を高めることを目的とし、生産者の知識・経験・技術を補いながらコンテンツの創出を容易にして価値創出を支援する技術と、消費者の鑑賞・検索・推薦・ブラウジング等を多様化してコンテンツの価値向上を支援する技術を開発します。そのためのメディア処理技術やインタラクション技術等を研究開発し、音楽情報処理、歌声情報処理、ヒューマンコンピュータインタラクション、ウェブサービス、信号処理、機械学習、検索・推薦、コンピュータグラフィックス・アニメーション、視覚化・聴覚化、クラウドソーシング、コミュニティ分析・支援、大規模データ処理等に関して、基礎研究から応用研究まで幅広く取り組みます。

人間行動研究グループ

- 研究グループ長 木原 健 博士(文学)

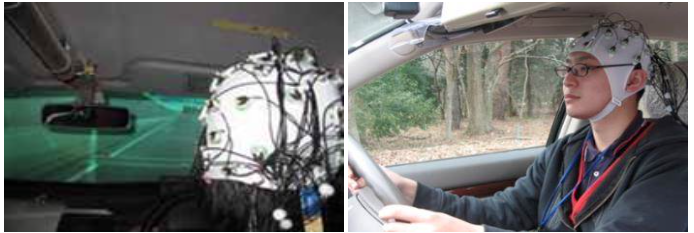

人間行動研究グループでは、ヒトの行動の計測・評価方法を研究開発し、モビリティの本質を行動面から解明して、これからの新しい社会に適合したモビリティを提案していきます。実路やドライビングシミュレータ、実験室での行動データの計測実験を行い、行動に影響を及ぼす要因(阻害要因ならびに促進要因)を評価し、さらに、そのメカニズムの解明を目指します。自動運転中のドライバー状態、高齢ドライバーの運転能力、移動における車を操る楽しさ等に取り組み、移動の価値向上につながる自動運転や運転支援のコンセプト

提案に資する研究に取り組んでいます。

認知機能研究グループ

- 研究グループ長 木村 元洋 博士(教育学)

認知機能研究グループでは、モビリティに関わるヒトの脳機能計測、末梢生理反応計測、眼球運動計測、行動計測を通じて、認知機能(知覚、注意、記憶、学習、判断、感情など)を明らかにするための研究を推進しています。当グループでは脳波計測に基づいてドライバの注意状態や運転の楽しさを評価する技術を独自に開発しており、これをコア技術として移動阻害要因の低減や移動価値の向上に資する研究に取り組んでいます。

住友理工-産総研

先進高分子デバイス連携研究室

- 連携研究室長 笹井 建典

スマートラバー(SR)センサをシートに内蔵、もしくはクッション形状に加工してシートの座面に設置し、 SRセンサで計測した座面の圧力変化からドライバーの心拍・呼吸・体の動きなどを検知します。その結果から、 疲労や居眠り、急病予兆などドライバーの状態を推定し、警告や運転支援システムの作動、外部への通報などのサービスへつなげます。

住友理工-産総研 先進高分子デバイス連携研究室は、住友理工が培ってきた先進技術と産総研の研究開発の成果を融合することによって、生活全般における人々の安全・安心・快適に寄与することを目的として設立されました。具体的には、センシングデバイスを実装した車両を用いて、実際の走行を再現した実験研究を行い、生体の情報や状態をどこまで推定可能かを明らかにします。その中で総合評価技術の高度化(先端的官能定量化技術やデータ解析技術の深化、既存技術とデジタルの融合による技術革新)を図り、開発途上にある各種技術を確立して高付加価値の製品群とソリューションを創出することにより、モビリティ社会のさらなる発展に貢献することを目指します。

English

English 産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門

産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門