標準/校正 Standard/Calibration

jcss校正

計量法に基づくJCSS登録事業者に対して行われる「特定標準器」による校正を以下の表に示します。jcss校正に係る手数料および手続き等につきましては、NMIJのjcss校正サービスを参照の上、標準供給保証室までお問い合わせ下さい。

| 標準量 | 校正範囲 | 校正不確かさ |

| 照度応答度 | 1 lx - 3000 lx | 0.70 % (k = 2) |

| 分光応答度(広帯域) | 200 nm - 1150 nm | 0.48 - 4.8 % (k = 2) |

| 分光応答度(赤外域) | 800 nm - 1650 nm | 1.7 - 2.8 % (k = 2) |

| 分光放射照度(紫外) | 200 nm - 400 nm | 5.6 - 11.6 % (k = 2) |

特定副標準器の校正

下記の標準について、JEMIC(日本電気計器検定所)が保有する特定副標準器の校正を実施しています。

| 標準量 | 校正範囲 | 校正不確かさ |

| 光度(白熱電球) | 10 cd - 3000 cd | 0.64 % (k = 2) |

| 照度(白熱電球) | 1 lx - 3000 lx | 0.70 % (k = 2) |

| 分布温度 | 2000 K - 3400 K | 15 K (k = 2) |

| 分光放射照度 | 250 nm - 2500 nm | 2.8 - 6.0 % (k = 2) |

その他の校正をご希望の方へ

その他の測定や評価につきましては、技術コンサルティング制度で対応可能です。技術コンサルティングの詳細は、橋渡しのページを参照ください。その他のお問い合わせは、以下までお願いします。

問い合わせ:opt-rad-ml[a]aist.go.jp([a]を@に変更)

照度応答度

照度測定はオフィスや教室、体育館など人が作業する環境における明るさを評価するために用いられ、安全性や作業性の確保のために重要です。照度応答度は入射する照度に対する受光器の出力の大きさを表す量で、受光器の最も基本的な特性となっています。その値は光源評価や照度計評価の際の基準となるため正確な評価が求められます。NMIJにおいては国家標準にトレーサブルな測定体系に基づいて受光器の照度応答度の校正サービスを提供しています。

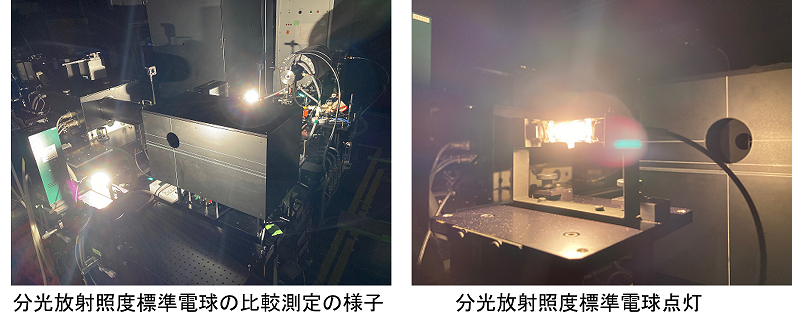

»Return to top分光放射照度

分光放射照度は単位波長あたりの放射照度(W/m2)を表す物理量で、分光量の次元をもつスペクトルの標準です。照明などの測光だけでなく、化学分析やリモートセンシングなど分光測定を行う際の分光器の校正など、様々な用途で活躍しています。

分光放射照度標準は、スペクトルが物理的に定まる黒体放射を一次放射源として構築されています。理想的な黒体放射を作り出すために、キャビティ状をした黒鉛炉心を持つ高温黒体放射炉を用います。この炉心に電流を流して加熱することにより、3000 K近い温度を実現しています。黒体放射との比較により、200 nmから400 nmでは重水素ランプ、250 nmから2500 nmではハロゲン電球の分光放射照度値を与え、標準値の維持管理を行っています。近年では、黒体の温度をより高温にすることで不確かさを低減する取り組みを行っています。

これらの標準値はJCSS体系によって各事業者へと供給されています。また、国際比較を通じて、各国の標準研の値との比較を行い、妥当性の検証を行っています。

»Return to top

»Return to top

分光応答度

分光応答度は光(放射)検出器の感度[単位パワーあたりの電流出力: A/W]を示す量であり、光(放射)検出器を用いて様々な光放射測定を行う上で欠かせない情報と言えます。

極低温放射計と複数のレーザを用いて得られる絶対分光応答度標準を用いることにより、従来の方法(自己校正法etc.)と比較して、より高精度な分光応答度標準の確立・供給が可能となります。

しかしながら極低温放射計は基本的にレーザを光源として使うため、得られる分光応答度は特定波長(離散波長)での値のみとなります。このため、レーザ波長間および紫外域と近赤外域の分光応答度を正確に補間・外挿し仲介用検出器に値付する必要があります。この目的のため、分光器をベースにした分光応答度比較校正システムを新たに構築しました。現在では、200 nmから1150 nmまでと800 nmから1650 nmまでの分光応答度(5 nm刻み)を、それぞれ国家標準にトレーサブルな校正サービスを提供しています。

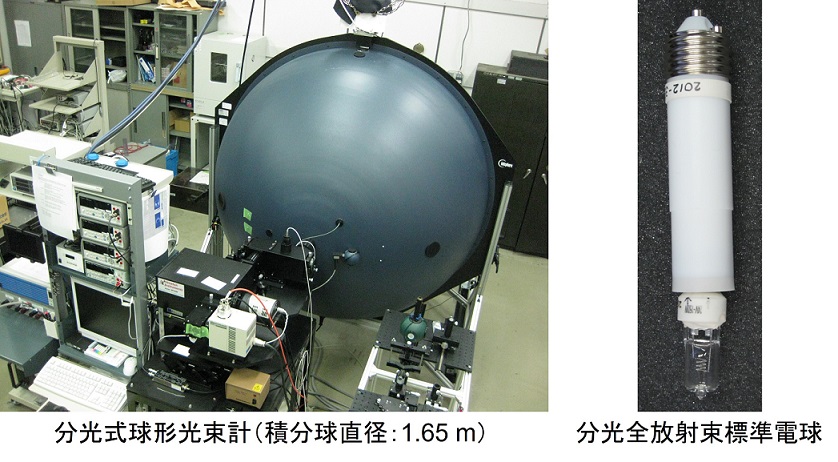

分光全放射束

LED照明は様々なスペクトルを有するため、分光測定に基づいた評価が不可欠です。分光全放射束(W/nm)は、「全空間に放出される放射束の総和」の「分光スペクトル」を表す量です。分光全放射束の値が付けられた光源を標準として用いることにより、LED照明の全光束や光源色などの特性を分光測定に基づいて評価することが可能となります。

分光全放射束の測定にあたっては、光源の配光分布によって、4π幾何条件(光をすべての方向に放射する光源の測定に適応)と2π幾何条件(光を前面にのみ放射する光源の測定に適応)が存在します。NMIJでは、これら2種類の幾何条件における分光全放射束測定の技術開発を行っています。現在のjcss校正は、360 nmから830 nmの波長範囲、5 nm刻みで、4π幾何条件での分光全放射束標準の供給を実施しています。

»Return to top

»Return to top

光度(cd)、全光束(lm)、照度(lx)、分布温度(K)、分光放射照度(W/m2/nm)

1979年にカンデラの定義が「周波数540×1012Hz(波長555nm)の単色放射を放出し.所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンであるその光源の、その方向における光度である」変更され,従来の標準光源,標準検出器といった特定の標準器にらない定義とになりました。周波数540×1012Hz(波長555nm)の単色放射に対して、電力という他のSI基本単位から導かれた物理量によってカンデラが定義されているため、より厳密な測定が可能となりました。

多くの世界各国の標準機関において極低温電力置換型絶対放射計(極低温放射計)が導入されています。極低温放射計は、キャビティを極低温(液体He温度)に保つことにより熱雑音の影響の排除と熱伝導の等価性を実現することを目的としています。当研究室においても1994年に極低温放射計を導入し,光度単位をはじめとする測光・放射諸単位設定の一次標準とすべく測定技術開発の研究を行なってきました。

現在,極低温放射計により得られる高精度な分光応答度に基づいた,新たな光度・光束単位の設定が完了し、1997年の基幹国際比較においては、Key comparison reference valuesよりのはずれが光度で-0.09%,光束で+0.18%と非常に良好な結果が得られました。この結果に基づき、2001年3月15日より光度・光束の国内標準値の改訂を行いました。

・測光・放射光標準の歴史については、こちら