測光・放射測定とは

光放射エネルギーに対して時間的・空間的な量を組み合せることによって構築される量を「放射量」といいます。これに、光放射が人間の視覚に対して与える影響を波長に対する重みづけ(分光視感効率)として加えたものを「測光量」といいます。

単位時間当たりの光放射エネルギーを「放射束(Radiant Flux)」といいます。光源を点光源と見做し、その中心を頂点とする微小錐体を考え、そこに含まれる微小放射束を立体角で割ったもの(放射束の立体角密度)を「放射強度(Radiant Intensity)」といいます。これに対し、有限の面積を有する光源を考える場合には、その単位面積当たりの放射強度を考え、これを「放射輝度(Radiance)」といいます。また、受光面の単位面積当りに入射する放射束の量を「放射照度(Irradiance)」といいます。このような光放射に関する諸量(放射量)について、物理的に放射を測ることを、総称して放射測定(radiometry)といいます。

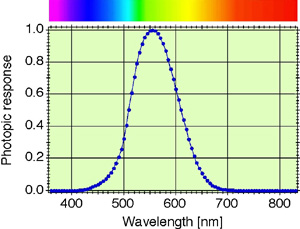

これに対して、測光量は、放射量に対して光放射(可視領域の放射)が人間の視覚に与える影響を重みづけした量として表されるものであり、放射量の分光密度(微小波長幅に含まれる放射量をその波長幅で割ったもの)に分光視感効率:V(λ)をかけて可視領域(360nm~830nm)の波長範囲について積分したものです。分光視感効率:V(λ)は、可視放射が人間の目に入ったときに感じる明るさの知覚の度合い示す尺度であり、図1のように定められています。この値は、CIE(Commission Internationale de l'?clairage; International Commission on Illumination:国際照明委員会)によって1924年に採用され、後に補間と補外を行って完全なものとし、1972年に国際度量衡総会(CIPM)において勧告されたものです。横軸は光放射の波長(nm)、 縦軸は波長:555nm の単色放射に対して感ずる明るさを 1 として正規化した時の、 その他の波長で感ずる同じ放射強度の明るさの比、という形で表されています。これによると、 例えば波長:470nm の光は、物理的には同じ放射強度であっても、波長:555nm の光の約10分の1 の明るさにしか感じないことになります。このような、光放射に対する人間の感ずる「明るさ」を与えるための分光視感効率:V(λ)に基づいた測定を、総称して測光(photometry)といいます。

(厳密には、測光量には明所視量と暗所視量がありますが、ここでは明所視の場合についてのみを説明しています。暗所視の場合には、分光視感効率:V'(λ)を用います。)

一般的には、ある放射量:Xeの分光密度をXeλとしたとき、対応する測光量:Xvは、

で表されます。ここで、比例定数:Kmは最大視感効果度と呼ばれる量で、V(λ)=1となる波長(λ = 555nm)において測光量と放射量を関係づける値であり、Km = 683[lm/W]と規定されています。(1979年:第16回 国際度量衡総会)

図1 分光視感効率:V(λ)

測光量の場合、基本となるのは放射量での「放射束」に対応する「光束(Luminous Flux)」であり、光束の立体角密度として「光度(Luminous Intensity)」が表されます。光度は放射量の放射強度に対応する量ということになります。 同様にして、「輝度(Luminance)」や「照度(Illuminance)」が定義されています。

- 【光度、及び放射強度】

- 【輝度、及び放射輝度】

- 【照度、及び放射照度】

表1 主な測光量と対応する放射量

| 主な測光量 | 単位 | 主な放射量 | 単位 |

| 光束(Luminous Flux) | lm(ルーメン) | 放射束(Radiant Flux) | W |

| 光度(Luminous Intensity) | cd(カンデラ) | 放射強度(Radiant Intensity) | W/sr |

| 輝度(Luminance) | cd/m2 | 放射輝度(Radiance) | W/sr/m2 |

| 照度(Illuminance) | lx(ルクス) | 放射照度(Irradiance) | W/m2 |

測光量の一つである光度の単位:カンデラ(cd)は国際単位系(SI)の7つの基本単位の一つであり、重要な物理量(厳密には心理物理量)であることから、その単位を国家標準として設定・維持・供給していくことは様々な産業開発の基礎を支える上で極めて重要です。光放射標準研究室では、光度単位(cd)の国家標準の維持・供給を産総研の前身である電子技術総合研究所・電気試験所の時代から併せて約90年以上に渡り継続して行っています。そして、光度(cd)に関連した他の測光量についても同様に長年に渡って国家標準の維持・供給を行っています。

現在ではカンデラ(cd)は下記のように定義されており、当研究室では極低温放射計に基づいた新しい光度単位の設定とそれに基づく高精度測光標準の確立を行っています。

【光度標準の説明へ】

|

カンデラ(cd)の定義(1979年改訂) 「1カンデラ(cd)は、周波数540×1012Hz(波長555nm)の単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度である」 |

この他、放射量を分光的に定義した量も、主にスペクトル標準としての意味合いから広く用いられており、放射輝度の分光密度である「分光放射輝度(Spectral Radiance)」、放射照度の分光密度である「分光放射照度(Spectral Irradiance)」などが重要です。

さらに、現在の測光・放射測定に必要不可欠である検出器についての分光感度を表す「分光応答度(Spectral Responsivity)」、光源の分光分布を黒体放射炉の温度と関連づけて表す「分布温度(Distibution Temperature)」、物体の光学的特性を表す基本的な量である「分光反射率(Spectral Reflectance)」「分光透過率(Spectral Transmittance)」などについても、重要な測光・放射量として挙げられます。