歴史 History

測光・放射標準の歴史

| 年代 | 特記事項 |

| 明治44年 (1911) |

電気試験所による初めての光度単位および標準の設定(NPL検定の標準ペンタン灯):電気事業規則第52条,定額灯用電灯の料金を規定するため |

| 大正12年 (1923) |

関東大震災により標準ペンタン灯,標準電球を焼失。震災直前に検定した日本光学の標準電球より値を移す。タングステン標準電球(光度原球)に値を移し保管:単位を電試燭と呼ぶ |

| 昭和13年 (1938) |

電気試験所において白金黒体標準を実現(昭和10年より研究を開始)。1939年に5カ国による国際比較を実施:1国際燭=1.019cd,1電試燭=1.007cd |

| 昭和22-27年 (1947-52) |

第二次世界大戦において損害を受ける。測光単位の復興に着手し戦後初のカンデラの国際比較(昭和23年),第2回のの国際比較(昭和25-27)に参加した。国際平均よりのはずれは2046゚K:-0.38%,2360゚K:+0.22%であった。 昭和22年に光度単位より配光測定により光束単位を導いた。 |

| 昭和30年 (1955) |

第3回CCP(1952)での決議に従い,光度一次標準器(黒体標準器)を実際に運転し光度標準電球群に値を移す。第3回国際比較(1956-57)に参加し国際平均に極めて近い結果となった:2042゚K:+0.18%,2353゚K:+0.29%。この国際比較に東芝製M字型光度標準電球が使用された。 |

| 昭和46年 (1971) |

絶対放射計(常温)を開発し最大視感度Kmの測定を行った。我が国の測定結果は1979年の新定義(現在の光度単位の定義:Km=683lm/W)と同じ値となった。この絶対放射計を用いて昭和39年(1964)に全放射照度標準を確立した。 |

| 昭和48年 (1973) |

金点黒体および高温グラファイト黒体を用いて分光放射照度標準(波長:250-2500nm)を設定し、これをタングステンリボン電球及び臭素電球に値を移すことによって実用的な標準とした。電総研が中央局となり第1回の国際比較を実施した(8ヶ国が参加)。 |

| 昭和53年 (1978) |

昭和51年(1976)よりシリコンフォトダイオードの諸特性について研究を進め安定な測光用検出器を作ることが出来た。 |

| 昭和54年 (1979) |

新定義に一致したカンデラから配光測定器を用いて光束(ルーメン)を導いた。昭和60年(1985)に行われた国際比較では,国際平均より光度:-0.8%,光束:+0.2%であった。 |

| 昭和61年 (1986) |

NBSから発表されたシリコンフォトダイオードの自己校正方法を実用化した。He-Neレーザ(633nm)および分光器を用いて2回の分光応答度の国際比較に参加し良好な結果を得た。この値を元にして絶対分光応答度標準(波長:250-1150nm)を設定した。 |

| 平成元年 (1989) |

分光放射照度標準の500nmより短波長をシンクロトロン放射を基準として修正を行った。第2回目の分光応答度国際比較(平成元-2年:1989-90)に修正値を用いて参加した。当該波長域の結果については良好であった。 |

| 平成6年 (1994) |

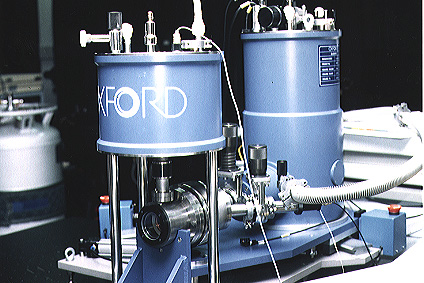

分光応答度に基づく測光・放射量の標準確立の元となる極低温絶対放射計(液体He温度)を導入した。 |

| 平成9年 (1997) |

シンクロトロンより得られる高輝度アンジュレータ光を光源として用い,極低温絶対放射計を基準とした紫外・真空紫外域(波長:90-250nm)の光検出器絶対分光応答度標準の設定研究を開始した。 |

| 平成10年 (1998) |

産業界からの強い要請に答えて,白色拡散板の絶対分光反射率標準の設定に向けた研究を開始した。 |

| 平成11年 (1999) |

極低温絶対放射計より得られる絶対分光応答度に基づいた光度・光束を新たに設定した。平成9-10(1997-98)に光度・光束の国際比較(Key Comparison)に参加し,Key comparison reference values(KCRV)よりのはずれが光度:-0.09%,光束:+0.18%と良好な結果が得られた。 |