メタンハイドレートとは?

天然ガスの主成分である「メタン(methane)」と、水和物を意味する「ハイドレート(hydrate)」。

天然ガスの主成分である「メタン(methane)」と、水和物を意味する「ハイドレート(hydrate)」。温度・圧力の条件や環境が揃うことで、水分子が作るカゴ状の構造ができ、その中にメタン分子が含まれるものをメタンハイドレートと呼んでいます。

メタンハイドレートは、1㎥の中に約170㎥のメタンガスを取り込むことができますが、低温・高圧の状態でのみ安定的に存在できる物質であるため、陸域では極寒の凍土域などに、海域では数百m以深の深海などのみに存在しており、常温常圧の下では水とメタンに分離してしまいます。

砂層型と表層型

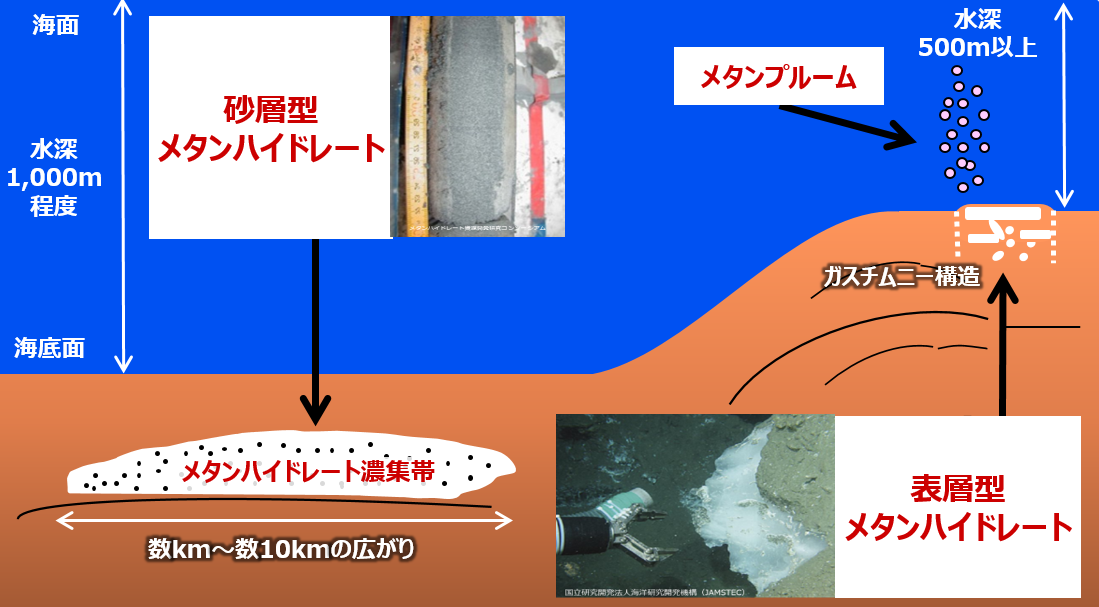

天然の海域に存在するメタンハイドレートは、主に砂層型メタンハイドレートと表層型メタンハイドレートの2種類に分類することができ(図は「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」(平成31年2月15日改定)から引用)、これらは主に存在する海底下の深度や形状が異なっています。

天然の海域に存在するメタンハイドレートは、主に砂層型メタンハイドレートと表層型メタンハイドレートの2種類に分類することができ(図は「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」(平成31年2月15日改定)から引用)、これらは主に存在する海底下の深度や形状が異なっています。先行して研究開発が行われているのは砂層型メタンハイドレートで、2001年に国による研究開発が開始され、2019年からはフェーズ4に入っています。

砂層型メタンハイドレートは海底下の砂及び砂泥互層の堆積物の粒子の隙間を埋めるように存在しており(これを孔隙充填状と呼ぶ)、日本では主に太平洋側に多く発達していることが知られています。

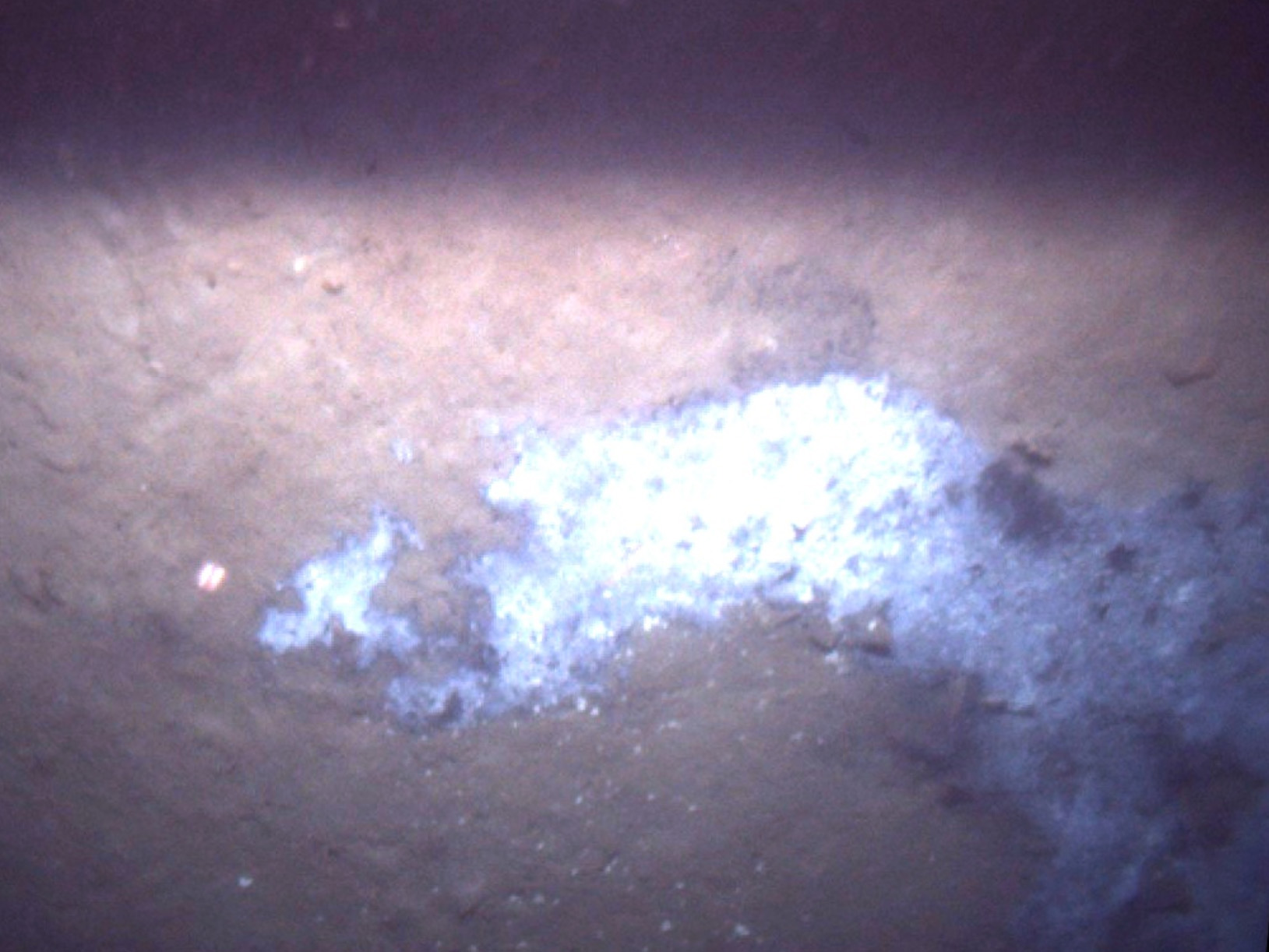

一方、表層型メタンハイドレートは海底付近で形成され、泥層の中に塊状で存在するものが多いと考えられています。日本では日本海側にその兆候が多く知られており、国による本格的な研究開発が2013年から始まりました。海底下からのメタンを含む湧水が海底に写真のような特徴的な微生物の群落を作っていることがあり、その下に表層型メタンハイドレートが発達していることが多いことがわかってきました。

一方、表層型メタンハイドレートは海底付近で形成され、泥層の中に塊状で存在するものが多いと考えられています。日本では日本海側にその兆候が多く知られており、国による本格的な研究開発が2013年から始まりました。海底下からのメタンを含む湧水が海底に写真のような特徴的な微生物の群落を作っていることがあり、その下に表層型メタンハイドレートが発達していることが多いことがわかってきました。当サイトでは表層型メタンハイドレートについて紹介します。

表層型メタンハイドレートについて

表層型メタンハイドレートは、海底表層付近に生成され、存在しているメタンハイドレートのことを指しています。

表層型メタンハイドレートは、海底表層付近に生成され、存在しているメタンハイドレートのことを指しています。日本海に存在している表層型メタンハイドレートは、主に水深500〜1,500mの海底下100m程度より浅い深度の泥質堆積物中に存在していることが知られています。

日本海上越沖から採取された写真の塊状の表層型メタンハイドレートは、水深約900m(水圧10MPa)、海底下数十m、温度数℃という環境下に存在していました。

外部参考リンク

・メタンハイドレートとは?

(MH21-S 研究開発コンソーシアム)

(MH21-S 研究開発コンソーシアム)

表層型メタンハイドレートの研究開発

表層型メタンハイドレートの研究開発