生体模倣システム研究グループ

研究概要

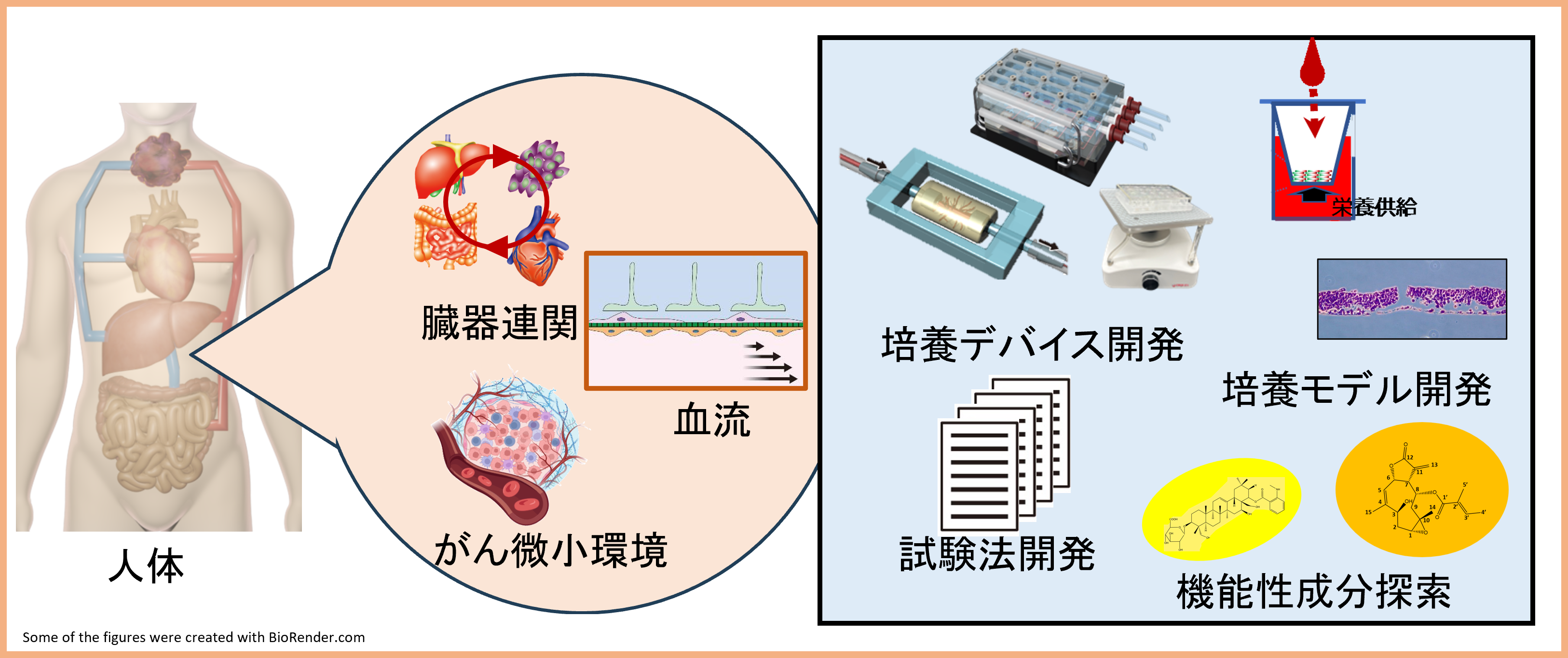

近年、動物福祉や臨床予測性の観点から、動物実験代替法が必要とされており、培養細胞を用いた生体外評価系への期待が高まっています。我々は、創薬、食品、化粧品等の分野での活用・普及を目指して、培養細胞を用いた新しい培養系やアッセイ系の構築を進めます。特に生体の微小環境や組織構造、細胞構成を模倣した細胞培養プラットフォーム「生体模倣システム(MPS)」の開発を進めます。

研究課題

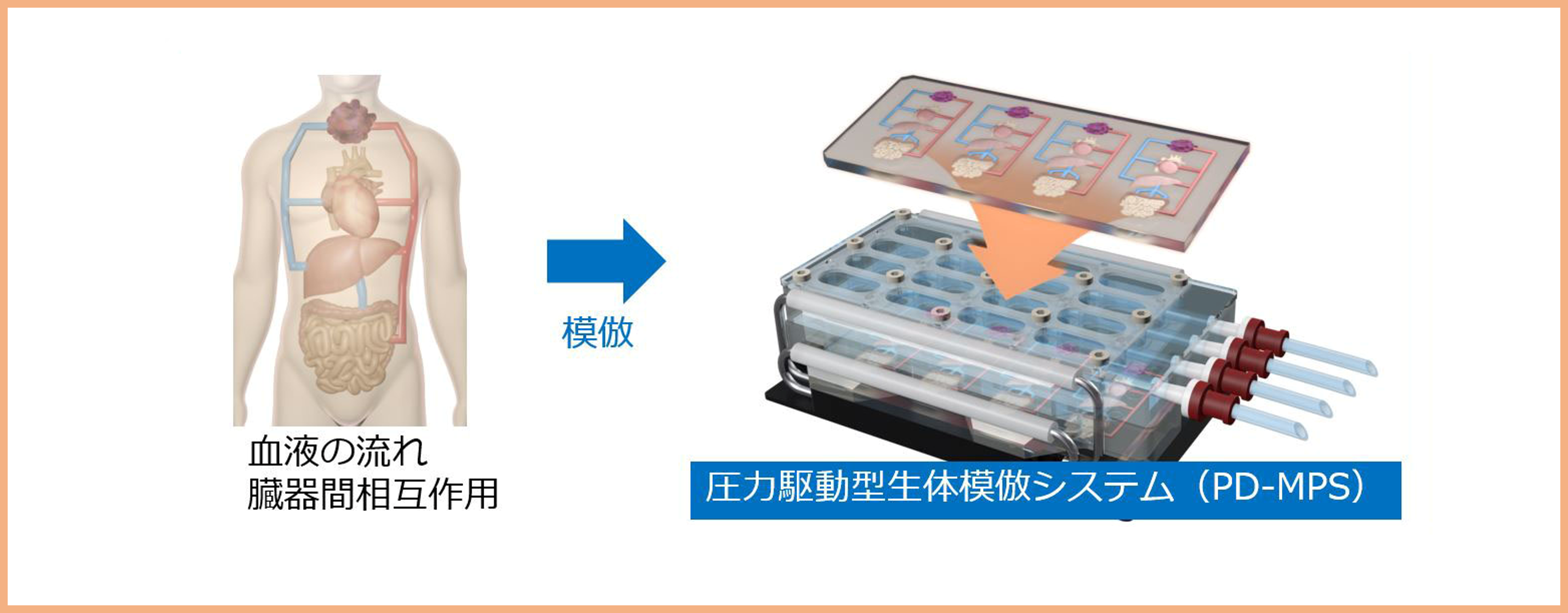

研究課題1:圧力駆動型生体模倣システムの開発と産業応用

研究担当者:杉浦 慎治

テキスト 微細加工技術を利用して生理学性の高い培養環境を創出し、高次の細胞・臓器機能を発現可能な生体模倣システム(Microphysiological systems、MPS)の開発と産業応用を目指します。

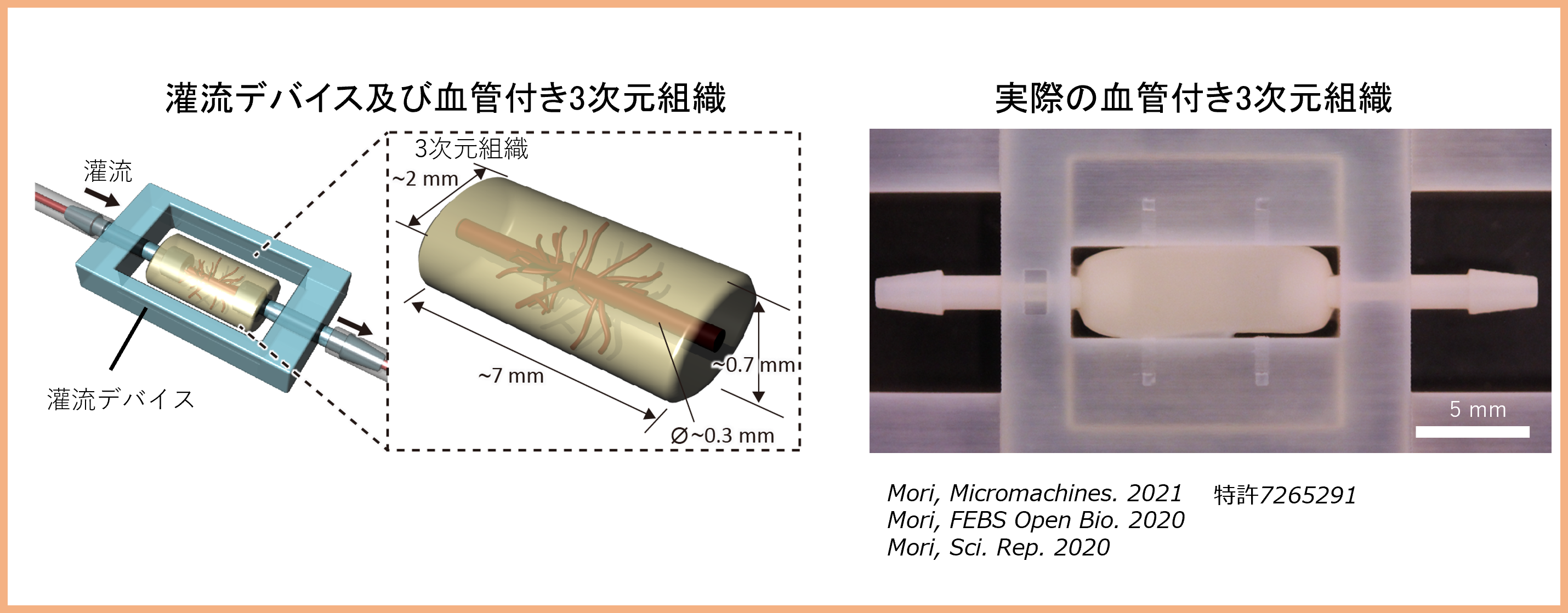

研究課題2:灌流デバイスを用いた血管付き3次元組織の開発

研究担当者:森 宣仁ら

独自の灌流デバイスを開発し、細胞と足場材料からなる3次元組織に灌流可能な血管ネットワークを作製する技術を研究しています。酸素や栄養を供給して大きな組織を維持したり、試験の対象である薬剤や免疫細胞などを流し入れたりすることができます。これまでに皮膚、肝臓、腫瘍(がん)といった組織の構築実績があります。血管付き3次元組織を用いた所望の薬剤の評価、任意の組織・細胞と本技術の組み合わせによる再生医療用や食品成分・薬剤評価用の新たな組織の構築、灌流デバイスそのものの共同開発やライセンスなどの連携が可能です。

研究課題3:生体模倣システムの構築ならびにその応用

研究担当者:吉富 廉

臓器間相互作用など個体では観察困難な微小環境を再現した生体模倣システムデバイスを作製し、複雑な疾病メカニズムや生活習慣病の詳細なモデル構築を行っています。これにより、従来の研究手法では解明が困難だった生命現象を可視化し、より深い理解を可能にします。また、本デバイスを利用して、機能性食品や医薬品開発に有用な活性成分の高度なスクリーニングおよび機能性評価を実施しています。さらに、一般的な細胞内シグナル伝達の解析にとどまらず、細胞外小胞を介したノンコーディングRNAの臓器間相互作用など、より詳細なメカニズムの機能性解明を包括的に進めています。

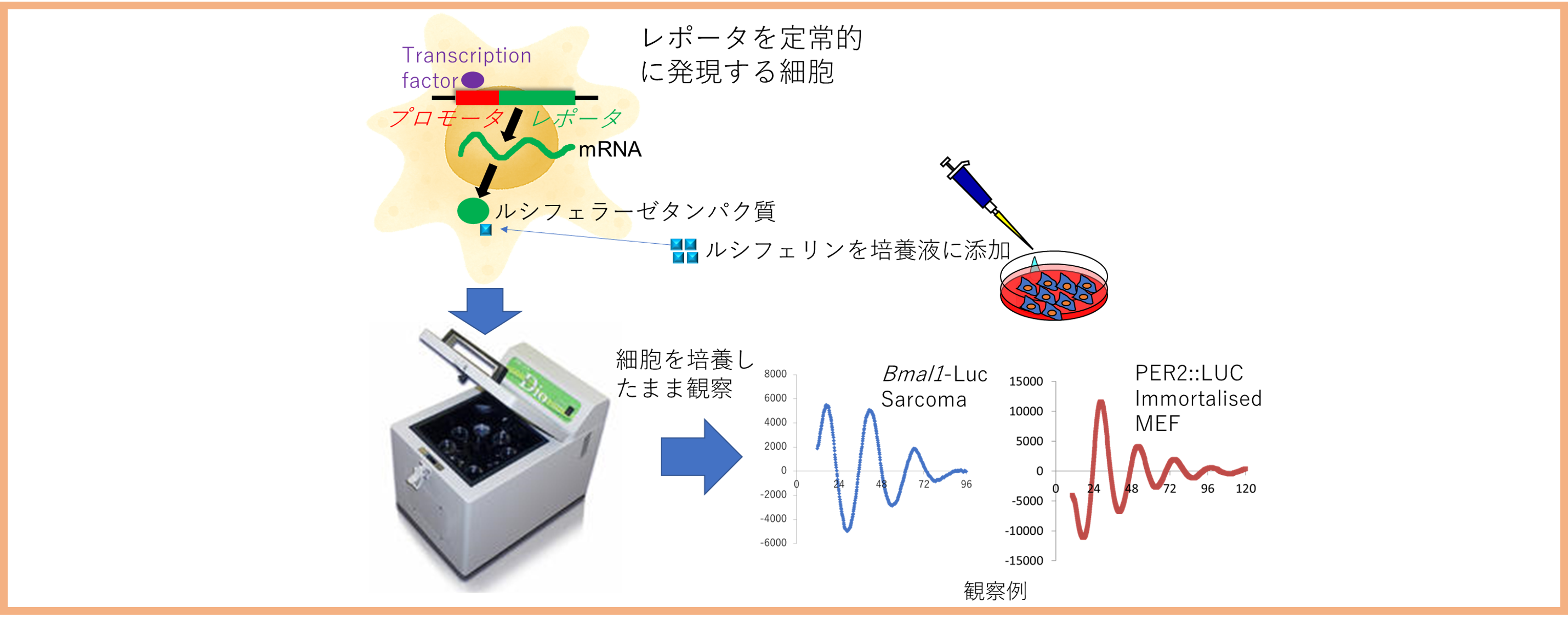

研究課題4:培養細胞を用いた新たな機能性物質評価系の開発とその応用

研究担当者:冨田 辰之介

天然資源等からの新規な機能性物質探索を行うために、バイオアッセイを中心に実験を進めています。培養細胞を用いて、生体リズムなどを評価するリアルタイムレポータアッセイを取り入れた新しい検出方法を開発しています。

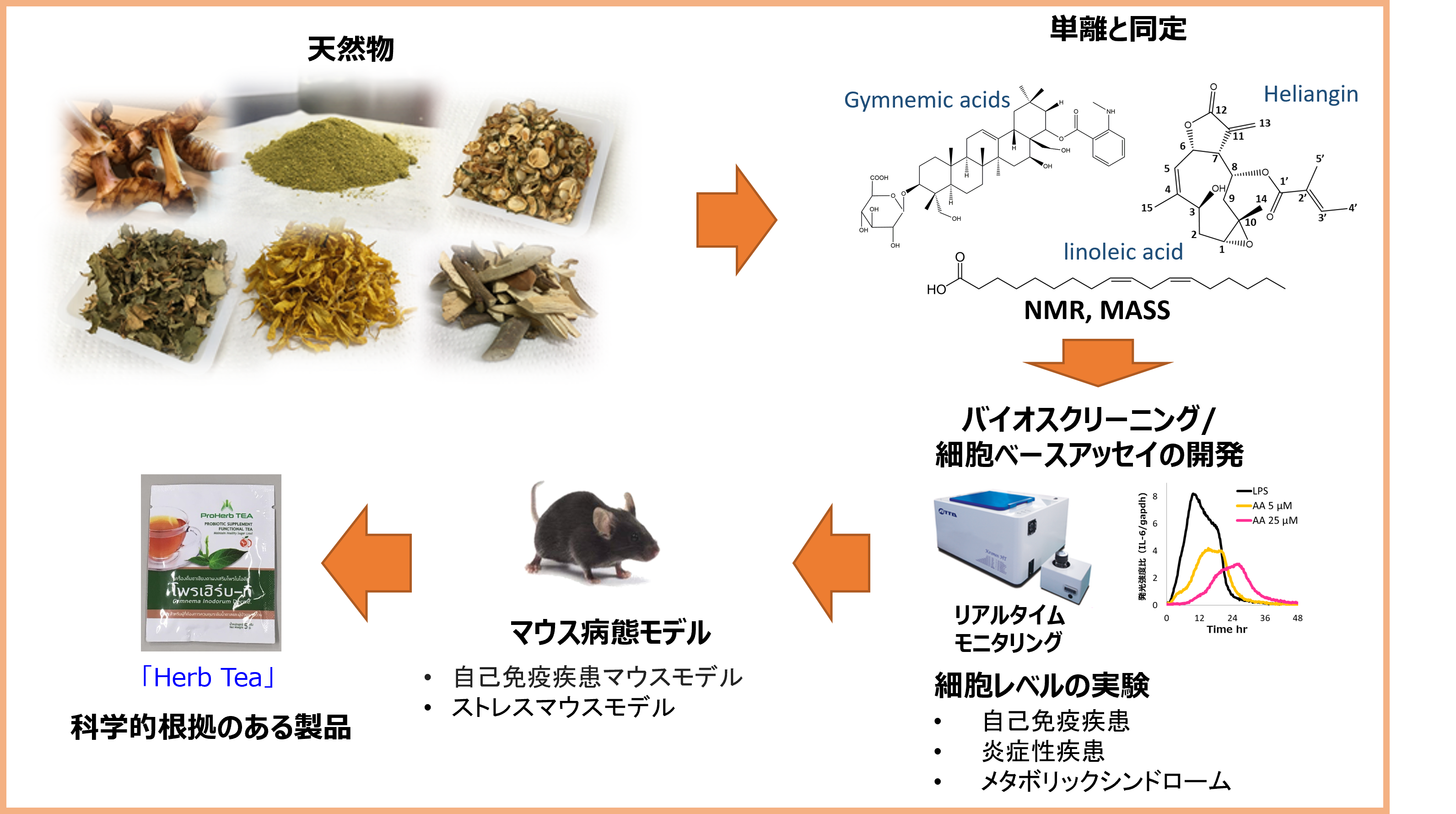

研究課題5:生活習慣病やこころの健康を維持するため天然化合物の探索

研究担当者:斎木 パパウィー

免疫機能、スキンケア、メタボリックシンドローム、メンタルシンドロームなどに有効な様々な健康維持機能性物質を探索するために、生物発光を利用したバイオスクリーニングアッセイを進めています。 また、動物実験に代わる創薬、食品、化粧品などの分野での利用・普及を目指し、生体模倣システム (MPS)を含むセルベースアッセイの開発を進めます。

グループの構成メンバー

| 顔写真 | 所属・役職および名前 | 専門分野 | その他、etc |

|---|---|---|---|

|

グループ長 杉浦 慎治 |

|

|

|

主任研究員 冨田 辰之介 |

|

|

|

主任研究員 森 宣仁 |

|

|

|

主任研究員 斎木 パパウィー |

|

|

|

研究員 吉富 廉 |

|

|

|

(転籍出向) 藤田 聡史 |

|

|

業績リスト

- Sakai, S; Fujiwara, H; Kazama, R; Toita, R;Fujita, S.

Development of on-chip cell domes using Ca-alginate hydrogel shells for non-adherent cell studies.

LAB CHIP. 2025 May 29. doi:10.1039/d5lc00204d - Mori, N; Miyazaki, Y; Oda, T; Kida, YS.

RT-4M: Real-Time Mosaicing Manager for Manual Microscopy System.

Sensors (Basel). 2025 May 8;25(10):2968. doi:10.3390/s25102968 - Barbhuiya, PA; Yoshitomi, R; Pathak, MP.

Understanding the Link Between Sterol Regulatory Element Binding Protein (SREBPs) and Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease (MASLD.

CURR OBES REP. 2025 Apr 14;14(1):36. doi:10.1007/s13679-025-00626-y - Limjanthong, N; Sugiura, S; Oda, T; Takusari, F; Fujiwara, Y; Miyazaki, T; Naganuma, K; Ohnuma, K.

Monitoring and optimization of the microenvironment in a gravity-driven microfluidic system placed on a slow-tilting table.

J BIOSCI BIOENG. 2025 Apr;139(4):311-318. doi:10.1016/j.jbiosc.2024.12.014 - Li, D; Han, H; Sun, Y; Zhang, H; Yoshitomi, R; Kaul, SC; Wadhwa, R.

Molecular Insights into the Inhibition of Lipid Accumulation in Hepatocytes by Unique Extracts of Ashwagandha.

INT J MOL SCI. 2024 Nov 14;25(22):12256. doi:10.3390/ijms252212256 - Tomita, T; Nakajima, Y; Ohmiya, Y; Miyazaki, K.

Novel three-dimensional live skin-like in vitro composite for bioluminescence reporter gene assay.

FEBS JOURNAL. 024 Aug 15. doi: 10.1111/febs.17246 - Tomita, T; Wadhwa, R; Onishi, Y.

Natural Compounds that Modulate Circadian Rhythms.

CURR TOP MED CHEM. 2024 May 30. doi: 10.2174/0115680266300569240514101800 - Song, X; Nihashi, Y; Imai, Y; Mori, N; Kagaya, N; Suenaga, H; Shin-Ya, K; Yamamoto, M; Setoyama, D; Kunisaki Y; Kida, YS .

Collagen Lattice Model, Populated with Heterogeneous Cancer-Associated Fibroblasts, Facilitates Advanced Reconstruction of Pancreatic Cancer Microenvironment.

INT J MOL SCI. 2024 Mar 27;25(7):3740. doi: 10.3390/ijms25073740 - Sugiura, S; Yamahira, S; Tamura, M; Shin, K; Shibuta, M; Satoh, T; Matsuzawa, Y; Fujii, G; Yanagawa, F; Mutoh, M; Yanagisawa, M; Kato, R; Matsui, H.

Automated cell isolation from photodegradable hydrogel based on fluorescence image analysis.

BIOTECHNOL BIOENG. 2023 Mar 15. doi: 10.1002/bit.28375 - Limjanthong, N; Tohbaru, Y; Okamoto, T; Okajima, R; Kusama, Y; Kojima, H; Fujimura, A; Miyazaki, T; Kanamori, T; Sugiura, S; Ohnuma, K.

Gravity-driven microfluidic device placed on a slow-tilting table enables constant unidirectional perfusion culture of human induced pluripotent stem cells.

J BIOSCI BIOENG. 2022 Dec 29:S1389-1723(22)00346-2. doi: 10.1016/j.jbiosc.2022.11.007 - Imai, Y;Mori, N; Nihashi, Y; Kumagai, Y; Shibuya, Y; Oshima, J; Sasaki, M; Sasaki, K; Aihara, Y; Sekido, M; Kida, YS.

Therapeutic Potential of Adipose Stem Cell-Derived Conditioned Medium on Scar Contraction Model.

BIOMEDICINES. 2022 Sep 24;10(10):2388. doi: 10.3390/biomedicines10102388 - Sugiura, S; Shin, K; Kanamori, T.

Perfusion culture of endothelial cells under shear stress on microporous membrane in a pressure-driven microphysiological system.

J BIOSCI BIOENG. 2022 Oct 14:S1389-1723(22)00258-4. doi: 10.1016/j.jbiosc.2022.09.005 - Miyazaki, K; Itoh, N; Saiki, P; Kuroki, Y.

Supplementation with Eurycoma longifolia Extract Modulates Diurnal Body Temperature Fluctuation and Sleep Rhythm in Mice.

J NUTR SCI VITAMINOL (Tokyo). 2022;68(4):342-347. doi: 10.3177/jnsv.68.342 - Sugiura, S; Satoh, T; Shin, K; Onuki-Nagasaki, R; Kanamori, T.

Perfusion culture of multi-layered HepG2 hepatocellular carcinoma cells in a pressure-driven microphysiological system.

J BIOSCI BIOENG. 2022 Aug 11:S1389-1723(22)00189-X. doi: 10.1016/j.jbiosc.2022.07.001 - Tomita, T; Kawano, Y; Kassai, M; Onda, H; Nakajima, Y; Miyazaki, K.

Hydroxy-β-sanshool isolated from Zanthoxylum piperitum (Japanese pepper) shortens the period of the circadian clock.

FOOD FUNCT. 2022 Aug 12. doi: 10.1039/d2fo01036d - Miyazaki, Y; Mori, N; Akagi, Y; Oda, T; Kida, YS.

Potential Metabolite Markers for Pancreatic Cancer Identified by Metabolomic Analysis of Induced Cancer-Associated Fibroblasts.

CANCERS. 2022 Mar 8;14(6):1375. doi: 10.3390/cancers14061375 - Saiki, P; Yoshihara, M; Kawano, Y; Miyazaki, H; Miyazaki, K.

Anti-Inflammatory Effects of Heliangin from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus) Leaves Might Prevent Atherosclerosis.

BIOMOLECULES 12 (1); doi:10.3390/biom12010091 JAN - Tomita, T; Wadhwa, R; Kaul, SC; Kurita, R; Kojima, N; Onishi, Y.

Withanolide Derivative 2,3-Dihydro-3β-methoxy Withaferin-A Modulates the Circadian Clock via Interaction with RAR-Related Orphan Receptor α (RORa.

J NAT PROD. 2021 Jun 21. doi: 10.1021/acs.jnatprod.0c01276 - Akagi, Y; Mori, N; Kawamura, T; Takayama, Y; Kida, YS.

Non-invasive cell classification using the Paint Raman Express Spectroscopy System (PRESS)

SCI REP. 2021 Apr 23;11(1):8818. doi: 10.1038/s41598-021-88056-3 - Mori, N; Kida, YS.

Applicability of Artificial Vascularized Liver Tissue to Proteomic Analysis.

MICROMACHINES (Basel). 2021 Apr 11;12(4):418. doi: 10.3390/mi12040418