マルチモーダル分子イメージング研究グループ

研究概要

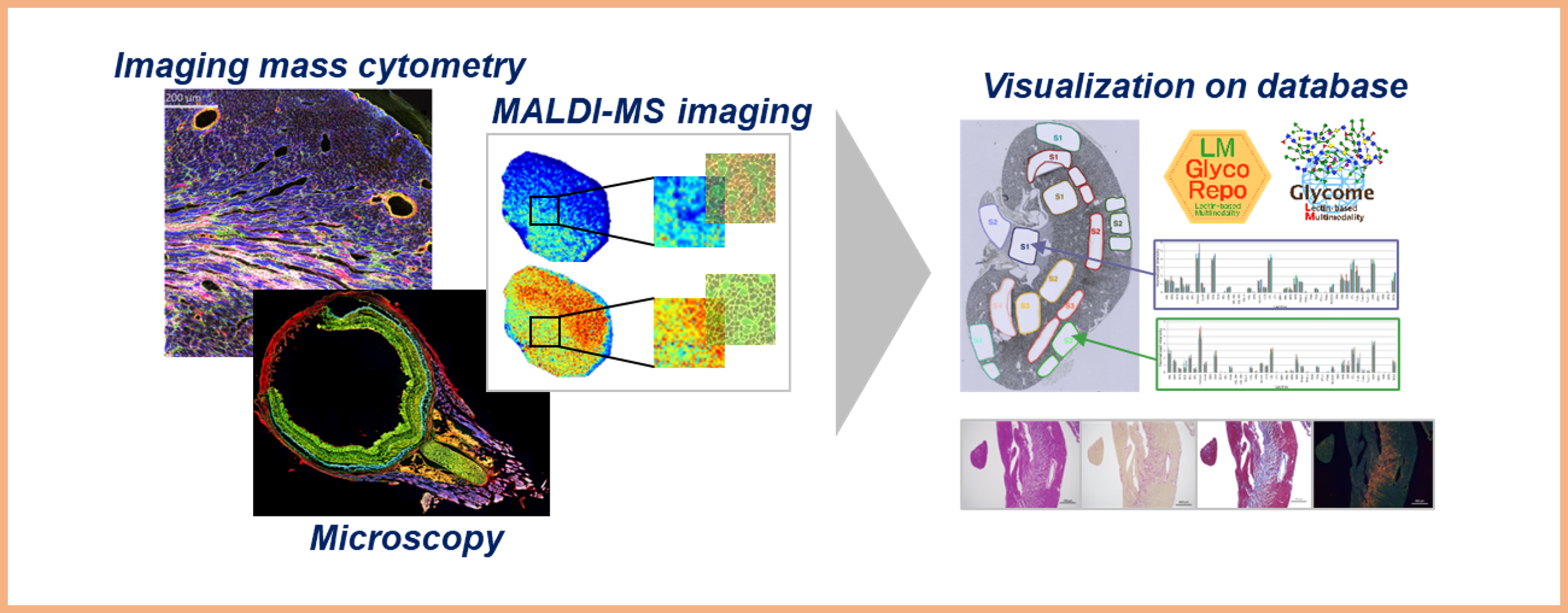

マルチモーダル分子イメージング研究グループでは、質量分析や顕微鏡を用いて、組織・細胞等における機能性分子(糖鎖、タンパク質、代謝物など)の空間的発現情報を可視化するイメージング技術の開発を行っています。健康状態を分子レベルで見える化し、生命現象の分子基盤理解に基づく病気の診断法・治療法開発を加速させることで、健康長寿社会の実現に貢献することを目指します。

研究課題

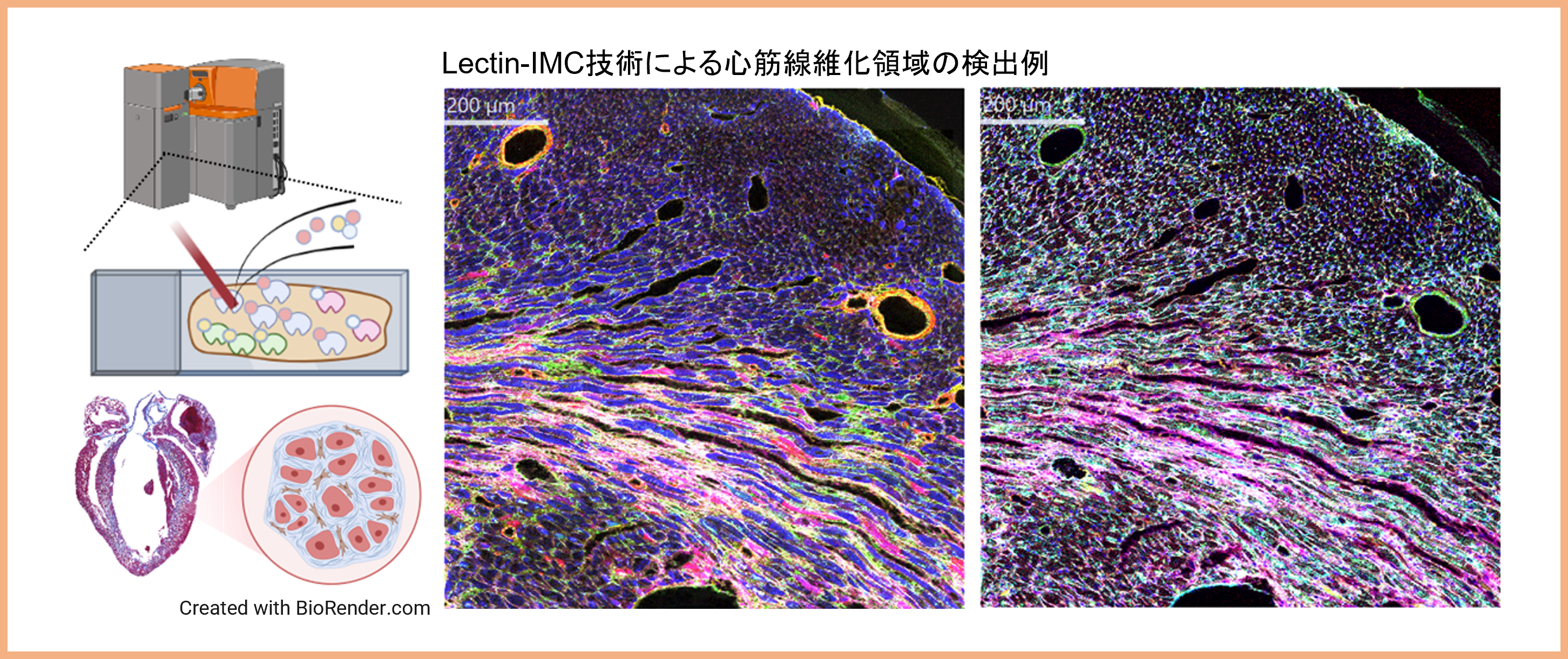

研究課題1:組織標本上の糖鎖を「見える化」するマルチプレックス空間解析技術(Lectin-IMC)の開発

研究担当者:岡谷 千晶

疾患に伴う糖鎖変化を利用した「糖鎖創薬」では、真に病態と関連し、標的となる病変細胞に特異性の高い糖タンパク質(糖鎖・タンパク質の組合せ)を特定することが重要です。糖鎖オミクスにより取得した疾患関連糖鎖・糖タンパク質候補を病理学的観察と紐づけて評価する方法として、組織標本上の糖鎖とタンパク質を1細胞レベルで同時検出する空間解析技術を確立しています。本技術を活用することで、疾患特異的な糖鎖を認識するレクチンの選別や、グライコプロテオーム解析により同定した候補糖タンパク質の検証を病態と紐づけて行うことが可能となり、有力な創薬シーズ分子の特定を加速すると期待されます。また本技術は細胞間コミュニケーションにおける糖鎖機能の解明にも役立てていきます。

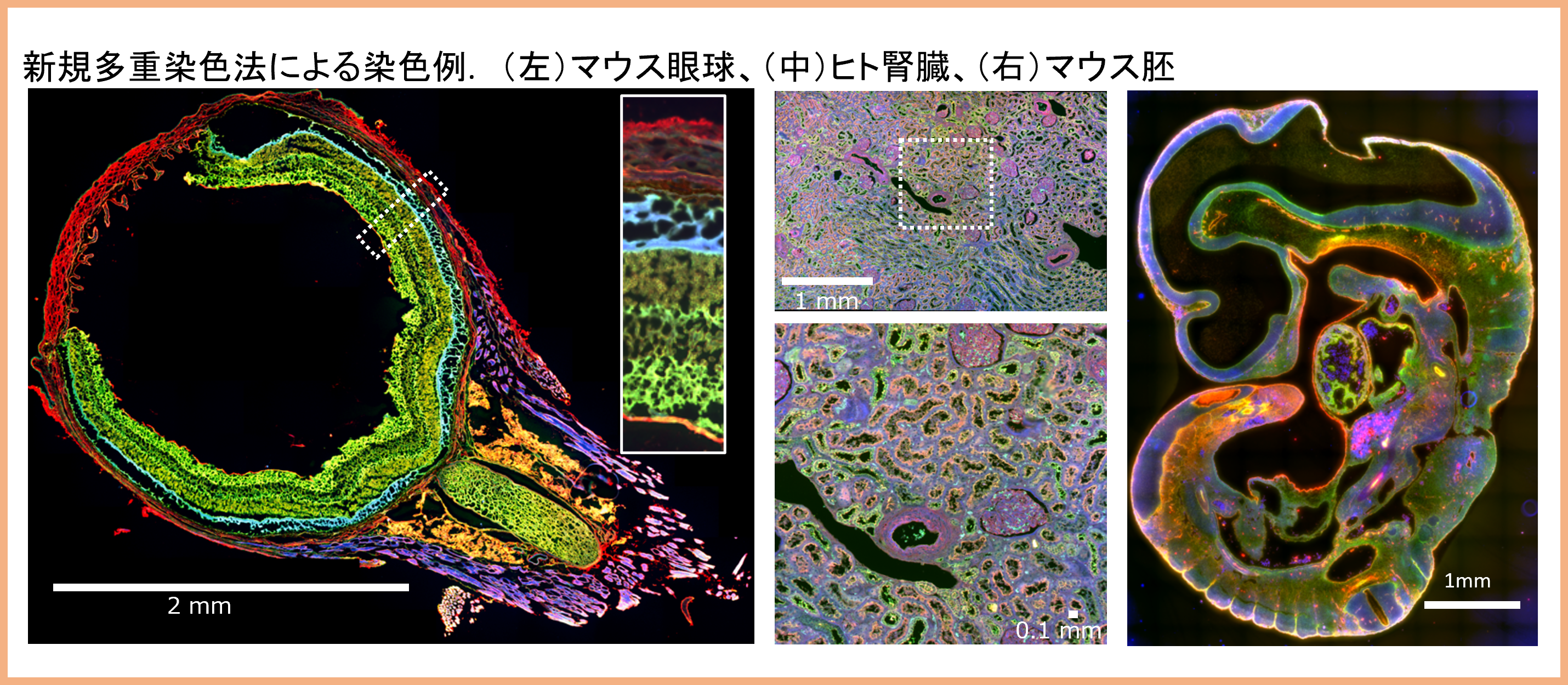

研究課題2:多重染色による新しい診断技術開発

研究担当者:長崎 晃

年間数千万件以上の病理診断が実施されているにもかかわらず、の診断を行う病理医はわずか2000人であり、慢性的な病理医不足が深刻な課題となっています。また、病理診断は検査者の技術や経験などの職人的な技能に依存しています。この社会的課題を解決するために、病理組織画像のデジタル化やネットワークを活用した遠隔診断の取り組みが進められていおり、AIによる診断の実用化も試みられています。 そこで、本研究では正常組織中に存在する病変細胞の細胞情報を効率的に色の違いで抽出できるAI診断に特化した新たな多重蛍光染色法の開発をめざします。

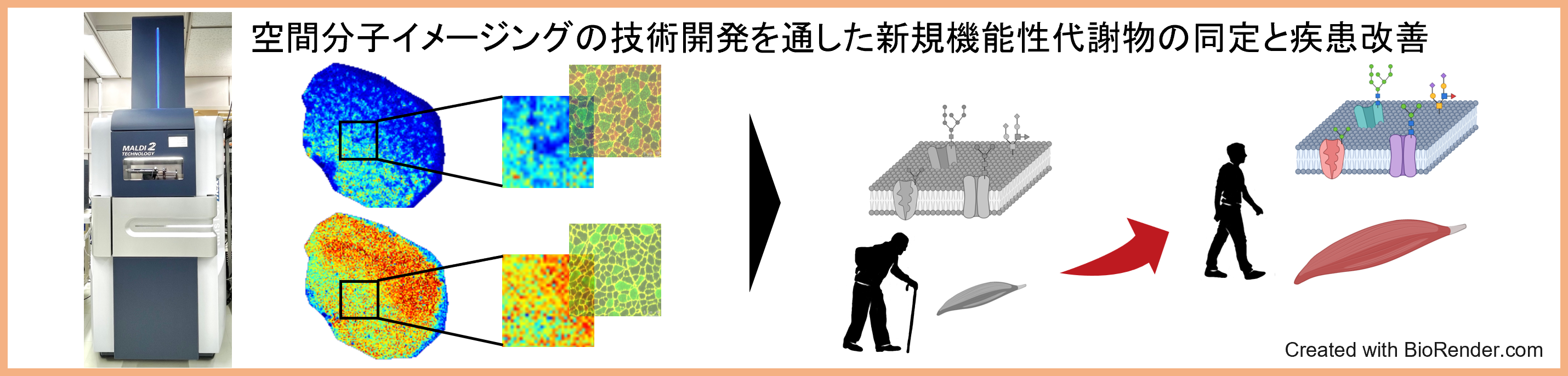

研究課題3:疾患関連因子の特定に向けた質量イメージング手法の開発

研究担当者:宮古 圭、竹田 怜央

疾患メカニズムの解明や診断技術の進化には、空間情報を維持しながら疾患の原因となる細胞の状態を精密に評価する技術が不可欠です。私たちは多様な動物組織切片を用いて、各種低分子代謝物や糖鎖など幅広い生体分子を対象とした空間的分子イメージング解析の技術開発を進めています。生体組織における化合物分布を可視化するアプローチにより、新規疾患関連因子の特定を目指します。例えば、サルコペニアをはじめとする加齢性疾患の克服に向けて、疾患マーカーや疾患の原因となるタンパク質などの同定を目指しています。

グループの構成メンバー

| 顔写真 | 所属・役職および名前 | 専門分野 | その他、etc |

|---|---|---|---|

|

グループ長 岡谷 千晶 |

|

|

|

主任研究員 長崎 晃 |

|

|

|

研究員 赤木 祐香 |

|

|

|

研究グループ付(兼務) 宮古 圭 |

|

|

|

研究員 竹田 怜央 |

|

業績リスト

- Dang, Cao TL; Kawanishi, K; Hashimoto, S; Hengphasatporn, K; Nagai-Okatani, C; imura, T; Abdelaziz, M; Shiratani, R; Poullikkas, T; Azmi, NU; Baba, M; Okita, Y; Watanabe, Y; Bando, H; Yamazaki, S; Shigeta, Y; Kuno, A; SKato, M.

Tumor-expressed GPNMB orchestrates Siglec-9(+) TAM polarization and EMT to promote metastasis in triple-negative breast cancer.

PROC NATL ACAD SCI U S A. 2025 Sep 9;122(36):e2503081122. doi: 10.1073/pnas.2503081122 - Ando, T; Takeda, R; Kano, R; Kusano, T; Nonaka, Y; Kano, Y; Hoshino, D.

Effects of pyruvate administration on mRNA expression of inflammatory cytokines in adipose tissue and whole-body glucose metabolism in male mice.

PHYSIOL REP. 2025 Aug;13(15):e70362. doi:10.14814/phy2.70362 - Nagai-Okatani, C; Fujita, N; Boottanun, P; Tanaka, M; Shiota, M; Shinmachi, D; Angata, K; Aoki-Kinoshita, K; Kuno, A.

LM-GlycoRepo Version 1.0: A Novel Repository System for Mouse Tissue Glycome Mapping Data.

JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. 2025 JUN 11. doi:10.1021/acs.jproteome.5c00184 - Kano, R; Takeda, R; Sotani, Y; Takagi, R; Tabuchi, A; Shirakawa, H; Poole, DC; Kano, Y; Hoshino, D.

Cooling-induced changes in intracellular hydrogen peroxide and gene expression in mouse skeletal muscle in vivo.

AM J PHYSIOL REGUL INTEGR COMP PHYSIOL. 2025 May 7. doi:10.1152/ajpregu.00014.2025 - Nagai-Okatani, C; Tomioka, A; Tominaga, D; Sakaue, H; Kuno, A; Kaji, H.

Inter-tissue glycan heterogeneity: site-specific glycoform analysis of mouse tissue N-glycoproteomes using MS1-based glycopeptide detection method assisted by lectin microarray.

ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. 2024 Dec 16. doi:10.1007/s00216-024-05686-y - Kudo, K; Nishimura, T; Miyako, K; Suenaga, H; Shin-Ya, K.

A new cannabigerolic acid derivative and its unprenylated precursor produced through the reconstitution of cannabinoid biosynthesis in Streptomyces.

J ANTIBIOT (Tokyo). 2024 Dec 3. doi:10.1038/s41429-024-00793-5 - Nagai-Okatani, C; Tominaga, D; Tomioka, A; Sakaue, H; Goda, N; Ko, S; Kuno, A; Kaji, H.

GRable version 1.0: A software tool for site-specific glycoform analysis with improved MS1-based glycopeptide detection with parallel clustering and confidence evaluation with MS2 information.

MOL CELL PROTEOMICS. 2024 Aug 22:100833. doi: 10.1016/j.mcpro.2024.100833 - Kano, R; Kusano, T; Takeda, R; Shirakawa, H; Poole, DC; Kano, Y; Hoshino, D.

Eccentric contraction increases hydrogen peroxide levels and alters gene expression through Nox2 in skeletal muscle of male mice.

J APPL PHYSIOL (1985). 2024 Jul 25. doi: 10.1152/japplphysiol.00335.2024 - Akagi, Y; Takayama, Y; Nihashi, Y; Yamashita, A; Yoshida, R; Miyamoto, Y; Kida, YS.

Functional engineering of human iPSC-derived parasympathetic neurons enhances responsiveness to gastrointestinal hormones.

FEBS OPEN BIO. 2023 Nov 27. doi: 10.1002/2211-5463.13741 - Boottanun, P; Nagai-Okatani, C; Nagai, M; Ungkulpasvich, U; Yamane, S; Yamada, M; Kuno, A.

An improved evanescent fluorescence scanner suitable for high-resolution glycome mapping of formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections.

ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. 2023 JUL 3. doi: 10.1007/s00216-023-04824-2 - Takayama, Y, Akagi, Y, Kida, YS.

Deciphering the Molecular Mechanisms of Autonomic Nervous System Neuron Induction through Integrative Bioinformatics Analysis.

INT J MOL SCI. 2023 May 21;24(10):9053. doi: 10.3390/ijms24109053 - Sogo, T; Nakao, S; Tsukamoto, T; Ueyama, T; Harada, Y; Ihara, D; Ishida, T; Nakahara, M; Hasegawa, K; Akagi, Y; Kida, YS; Nakagawa, O; Nagamune, T; Kawahara, M; Kawamura, T.

Canonical Wnt signaling activation by chimeric antigen receptors for efficient cardiac differentiation from mouse embryonic stem cells.

INFLAMM REGEN. 2023 Feb 10;43(1):11. doi: 10.1186/s41232-023-00258-6 - Itakura, Y; Hasegawa, Y; Kikkawa, Y; Murakami, Y; Sugiura, K; Nagai-Okatani, C; Sasaki, N; Umemura, M; Takahashi, Y; Kimura, T; Kuno, A; Ishiwata, T; Toyoda, M.

Spatiotemporal changes of tissue glycans depending on localization in cardiac aging.

REGEN THER. 2023 Jan 7;22:68-78. doi: 10.1016/j.reth.2022.12.009 - Miyazaki, Y; Mori, N; Akagi, Y; Oda, T; Kida, YS.

Potential Metabolite Markers for Pancreatic Cancer Identified by Metabolomic Analysis of Induced Cancer-Associated Fibroblasts.

CANCERS. 2022 Mar 8;14(6):1375. doi: 10.3390/cancers14061375 - Nagai-Okatani, C; Zou, X; Matsuda, A; Itakura, Y; Toyoda, M; Zhang, Y; Kuno, A.

Tissue Glycome Mapping: Lectin Microarray-Based Differential Glycomic Analysis of Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Tissue Sections.

METHODS MOL BIOL. 2022;2460:161-180. doi: 10.1007/978-1-0716-2148-6_10 - Akagi, Y; Mori, N; Kawamura, T; Takayama, Y; Kida, YS.

Non-invasive cell classification using the Paint Raman Express Spectroscopy System (PRESS)

SCI REP. 2021 Apr 23;11(1):8818. doi: 10.1038/s41598-021-88056-3