�i�m���w�����O���[�v

�i�m���w�����O���[�v�ł̓i�m�ޗ��A���ɃJ�[�{���i�m�`���[�u��O���t�F���E���ޗ����Ɋւ���A���w�v���Z�X����ы@�\���ޗ��E�f�o�C�X���̊J���A�Ȃ�тɂ����̎Љ�����Ɋւ�錤���������s���Ă��܂��B

�O���[�v���ЂƂ���

����r��@�i�m���w�����O���[�v��

�u�������̃O���[�v�ɂ́A���R�Ȕ��z�Ń`�������W���邽�߂́A�ŐV�̐ݔ��Ƃ��܂��܂ȕ���̗D�ꂽ�����҂��W�܂��Ă��܂��B

�������ƈꏏ�ɒ��킵�Ă�������S�҂��ɂ��Ă��܂��B���Ђ��C�y�ɐ��������Ă��������I�v

�����e�[�}�ꗗ�i��S���j

�i�Q�jAI�E���{�b�g�����p�������w�v���Z�X�̎����T���V�X�e���J�� �i����A�_���A�ҁA�A�k���j

�i�R�j���ޗ��Z�p�J�� �i�R�c(�M)�A����A���c�j

�i�S�j�i�m�J�[�{���ޗ��̉��w�v���Z�X�Z�p�J�� �i�_���A�A���A�ҁA�k���j

�i�T�jCNT�̈��S����X�N�Ǘ��Ɋւ��錤���ƍ��ەW�������� �i���j

�����e�[�}�Љ�

�i�P�j�J�[�{���i�m�`���[�u�ʎY�Z�p�J�� �i����A�A�ҁA�k���j

�@�J�[�{���i�m�`���[�u�̎s��͎�ɓd�r�p�r�i���`�E���C�I���d�r�̓��d���܂Ȃǁj�ŋ}�������Ă��܂��B�d�C�����ԊJ���ɑ��鋭�����҂Ȃǂɂ��A�P�w�J�[�{���i�m�`���[�u�Ȃǂ̍��i���J�[�{���i�m�`���[�u���i���R�X�g�ő�ʂɍ����ł���Z�p�ւ̗v��������ɍ��܂��Ă��܂��B�Y�����ł̓J�[�{���i�m�`���[�u�����Z�p�̎Љ�������������邽�߂̌����J���N�ɓn��p�����Ă��܂��B

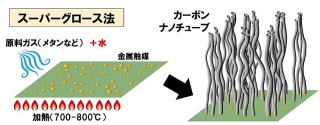

�i�A�j�X�[�p�[�O���[�X�@�̊J���ƎЉ���� �i�A�ҁA����A�k���j

�@2004�N�ɎY���������\�����X�[�p�[�O���[�X�@�́A�����̏]���Z�p���P�w�J�[�{���i�m�`���[�u�̐��Y�������3�����コ���鍇���Z�p�ł��B�Y�����ł͂��̎�@���x�[�X�Ƃ����ʎY�Z�p�J�����ɂ킽���ƂƂ̋��������ɂ����Čp�����Ă��܂��B2015�N�ɂ͑�����Ƃɂ���ĒP�w�J�[�{���i�m�`���[�u�̏��Ɛ��Y�v�����g���ғ����J�n���܂����B�܂��X�[�p�[�O���[�X�@�����[���������A�i�������邽�߂̊�b�����ɂ����g��ł��܂��B�ߔN�ł͍����ɂ�����G�}�i�m���q�̏d�v���ɒ��ڂ��A�V���ȍ����G�}��G�}���n�w�̗L�����ɂ��Ă����Ă��܂��B�܂��X�[�p�[�O���[�X�ɑ�\������@�ɂ��J�[�{���i�m�`���[�u�����ɂ�����傫�ȉۑ�ł���A���������ƕi���𗼗��������@�ɂ��Ă�������i�߂Ă��܂��B

�i�v���X�����[�X�j

���E���@�X�[�p�[�O���[�X�E�J�[�{���i�m�`���[�u�̗ʎY�H�ꂪ�ғ�

�֘A����

[1] Science, 306, 1362-1365 (2004)

[2] J. Am. Chem. Soc., 134, 2148-2153 (2012)

[3] J. Am. Chem. Soc., 138, 16608-16611 (2016)

[4] Carbon. 107:433-439 (2016)

[5] Carbon. 170:59-65 (2020)

[6] ACS Appl. Nano Mater., 7, 12745 (2024)

�i�C�j�}�C�N���v���Y�}�����p�����C���J�[�{���i�m�`���[�u�������u�J�� �i�ҁA�A����j

�@���O���[�v�ł͈�ʓI�ɍ��i���J�[�{���i�m�`���[�u�̍������e�Ղł���C���@�J�[�{���i�m�`���[�u�����ɂ����g��ł��܂��B�{�����ł̓J�[�{���i�m�`���[�u�����́h��h�ƂȂ�G�A���]����̐G�}�i�m���q������@�ɒ��ڂ��A�}�C�N���v���Y�}��g�ݍ������Ȕ������u���J�����܂����B���̃��j�[�N�ȑ��u�ɂ����č��i���P�w�J�[�{���i�m�`���[�u�̍����x�����ɐ������Ă��܂��B

�֘A����

[1] Carbon. 173:448-453 (2021)

[2] Chem. Eng. J., 444, 136634 (2022)

[3] Mater. Today Chem., 44, 102576 (2025)

�i�Q�jAI�E���{�b�g�����p�������w�v���Z�X�̎����T���V�X�e���J�� �i����A�_���A�ҁA�j

�@�l�H�m�\��{�b�g�����p�����A�J�[�{���i�m�`���[�u���̍ޗ������╪�U�Ȃǂ̉��w�v���Z�X�̍��x�ȊJ���𐄐i���Ă��܂��B��ʓI�ɉ��w�v���Z�X�͑��ϐ�����Ȃ镡�G�ȃv���Z�X�ł��邽�߁A�l�Ԃ��T���E�œK���ł���͈͂ɂ͌��E������܂��B�����Ől�H�m�\�⍂�x�v���A�����������E�������Ȃǂ̎�@����g���邱�ƂŁA�]���̐l�Ԃɗ������ꍇ�Ɣ�ׂĂ�荂�x�ȉ��w�v���Z�X����荂���ɊJ�����܂��B

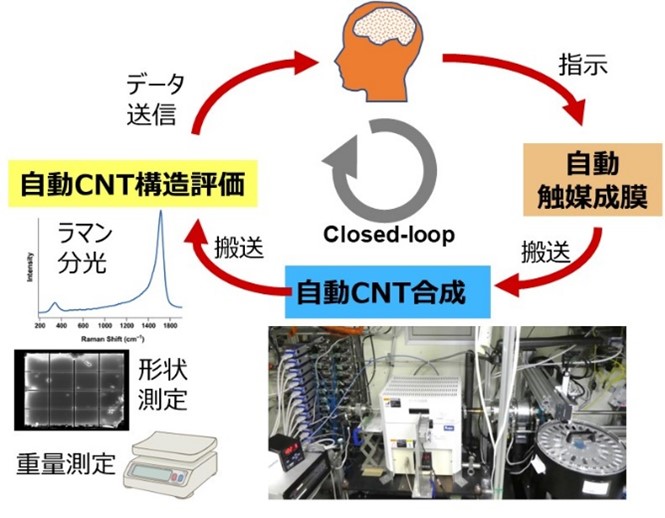

�i�A�j�J�[�{���i�m�`���[�u�����v���Z�X�̃n�C�X���[�v�b�g�����T���V�X�e���J�� �i����A�k���A�ҁA�j

�@���i���ȃJ�[�{���i�m�`���[�u���������ō�������v���Z�X���J�����邽�߂ɂ́A���G�ȐG�}�쐻�v���Z�X��CVD�ɂ�鍇���v���Z�X�̍œK�����K�v�ɂȂ�܂��B�Y�����ł͏]�����CVD�����v���Z�X�̎��������������A�����J�������������Ă��܂����B�{�����ł͂���ɁA���G�ȑg���̐G�}�����̎������ƍ�����J�[�{���i�m�`���[�u�̕]���i�d�ʁE�`��E���}�������j�������������邱�ƂŁA�]���f�[�^�����ƂɎ��̎����̐G�}������CVD�����������I�Ɍ��肷������V�X�e���̍\�z��i�߂Ă��܂��B����Ɉꖇ�̊��ɑ����̐G�}�����`�����A�P���CVD�ŃJ�[�{���i�m�`���[�u�������Ɏ��{���邱�ƂŁA�����T���̃n�C�X���[�v�b�g�����������邽�߂̋Z�p�J����i�߂Ă��܂��B���̃V�X�e�������p���邱�ƂŁA�����̗̈�ɐi�������J�[�{���i�m�`���[�u�����Z�p�̊J����ڎw���܂��B

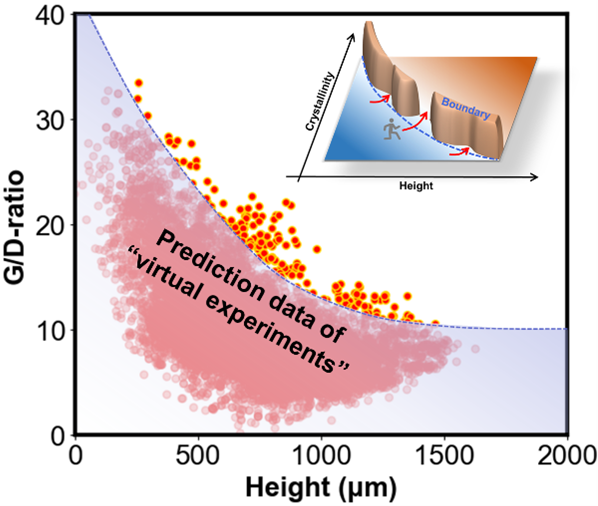

�i�C�j�@�B�w�K�����p�����i���Ǝ��ʂ̗�������������CNT�����Z�p�J�� �i�A�_���A�ҁj

�@������CNT�����̊�ՂƂȂ鍂���������Z�p�̎����Ɍ����A�P�w�J�[�{���i�m�`���[�u�iSWCNT�j�̍R�������ƍ����������̃g���[�h�I�t������ڎw���A�����̍����f�[�^��p���ċ@�B�w�K���f�����\�z���܂����B16,000���̉��z�����ɂ���čœK�Ȑ���������T�����A���؎����ł͍R���������ێ����Ȃ����1.5�{����CNT�̍����ɐ������܂����B���̋@�B�w�K�Z�p�����p���邱�ƂŁACNT�̗ʎY����p���������������ՋZ�p�̊m����ڎw���܂��B

�֘A����

[1] ACS Nano. 17, 22821-22829 (2023)

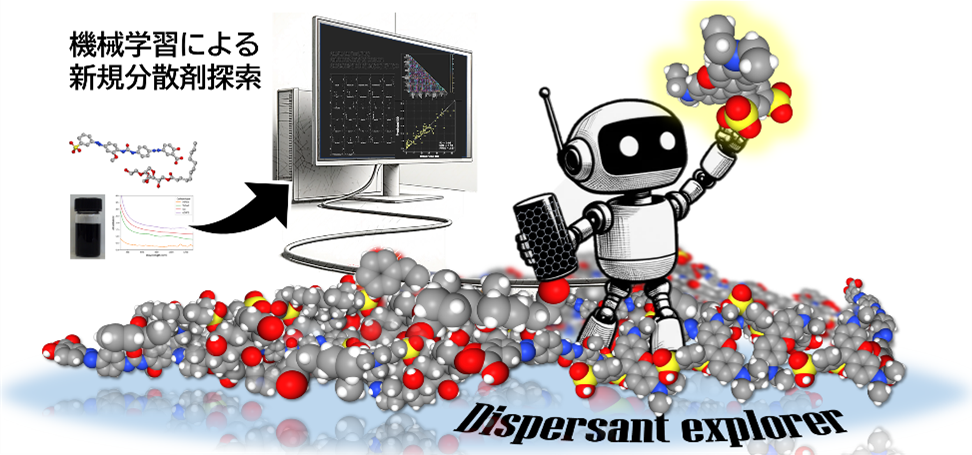

�i�E�j�@�B�w�K�Ǝ����������ɂ��i�m�ޗ����U�̒T���ƍœK�� �i�_���j

�@�i�m�ޗ����U�t�́A�i�m�ޗ��A�n�}�A���U�ށA���������Ƃ��������l�ȗv�f�����G�ɗ��ݍ����Č`������邽�߁A���̐v�ɂ͍��x�Ȓm���Ǝ��s�����߂��܂��B�����Ŗ{�����ł́A�@�B�w�K�Ǝ����������Z�p��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A�V�K�n�}�╪�U�ނ̒T���A����эœK�ȑg�������̓��o�Ɏ��g��ł��܂��B

�@����܂łɁA��X�̏������Œ��������J�[�{���i�m�`���[�u�iCNT�j�����U�t�̃f�[�^��p�����@�B�w�K�ɂ��A�]���͕��U�ނƂ��ĔF������Ă��Ȃ����������̗L�@���������ACNT�𐅒��Ɍ��ʓI�ɕ��U�\�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B

�֘A����

[1] ACS Appl. Mater. Inter., 16, 11800-11808 (2024)

�i3�j���ޗ��Z�p�J�� �i�R�c�M��A����Њ��A���c�����j

�@�V�ޗ��ł��������ł���悤�p��ڎw���āA���i�m�ޗ��̍��@�\���E�ϑw���J����A���i�m�ޗ����L�̐V�@�\�̕]���E��͋Z�p���J�����Ă��܂��B����ꂽ���ʂ���������H�Z�p�Ƀt�B�[�h�o�b�N���邽�߂�AI���g������͂ɂ����g��ł��܂��B

�@�Z�p�����g��TASC�O���t�F�����ƕ��ɎY�������Q�悵�ANEDO��Y�f�Љ����������i�m�Y�f�ޗ����p���v���W�F�N�g�u�O���t�F����Ռ����J���v�ł́A��ʐσO���t�F���������d���̍��i�����Ɏ��g�݁A�J�������O���t�F�������q�[�^�[�͊����i���������������x�ł���A�O���t�F���������d����L�@LED�̃A�m�[�h�d�ɂɗp���邱�Ƃō��P�x�����������܂����B����ɁANEDO�u����[�ޗ��������J����ՋZ�p�v���W�F�N�g�ł́A�O���t�F���A�������̍��������������܂����B�����̋Z�p�͎Y�����x���`���[�ɋZ�p�ړ]���Ă��܂��B

�@����܂łɊJ�������Z�p���������E���W�����A�f�o�C�X�J���ɕs���ȕi���E�G�n�⓱�d������Z�p�J���Ɏ��g��ł��܂��B�O���t�F���Ŕ|�����m����Z�p���A�����̓I��MoS2���̑J�ڋ����_�C�J���R�Q�i�C�h�iTMD�j��≏�̓I�ȗ����������z�E�f�ih-BN�j�ɔ��W������ƂƂ��ɁA���i�m�f�o�C�X�쐻�H���Ǘ�����i�m�ޗ��ɓ��������]���Z�p���J�����Ă��܂��B

�i�A�j���i���]�ʋZ�p�ƃf�o�C�X�i���E�G�n�J�� �i�R�c�M��A����Њ��A���c�����j

�@CVD�@�ɂ�鍂�i���ȓ��i�m�ޗ��̍������\�ƂȂ������A���i�m�ޗ������p�I�ȓd�q�f�o�C�X�ɉ��p���邽�߂ɂ́A�≏�ޗ���ւ̍��i���]�ʂɂ�荂�ړ��x���̗D�ꂽ�����������o���K�v������܂��B

�@��X�́A���z�I�Ȑ≏�̍ޗ��ł���h-BN��CVD�O���t�F���������]�ʖ@�Ō`�������ϑw�\����ɃO���t�F��FET���쐻���A����cm2/Vs�̈ړ��x�邱�Ƃɐ������܂����B�O���t�F��FET�`���l�����̕\�ʉ��ʊώ@�̌��ʁA�O���t�F����ᰂ��m�F���Aᰂ����Ȃ��O���t�F���̈ړ��x���������Ƃ�˂��~�߂܂���[1]�B����ɁAh-BN�̌��݂̕ω���ړ��x�̉��x�����ˑ�������A�ړ��x�̎x�z�I�v�����N�[�����U���ƃt�H�m���U�����Ƃ킩��܂���[2]�B

�ړ��x13,000cm2/Vs�̃O���t�F���`���l���@�@�ړ��x7,000cm2/Vs�̃O���t�F���`���l��

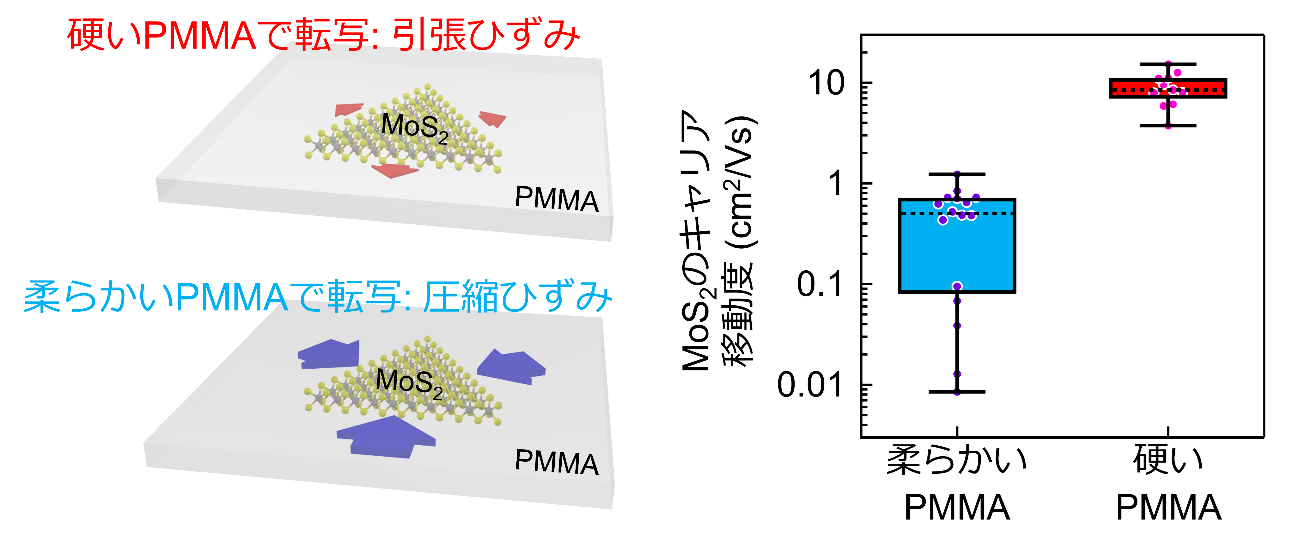

�@���ޗ��̓������͂��ړ��x�ጸ�v���̈�ł��邱�Ƃ�˂��~�߂܂���[3, 4]�BMoS2�̏ꍇ�́A�]�ʎ��̕ێ��܂ɗp����PMMA�̍d���𐧌䂷�邱�ƂŁA���͐���ɂ�鍂�ړ��x����B�����܂���[4]�B

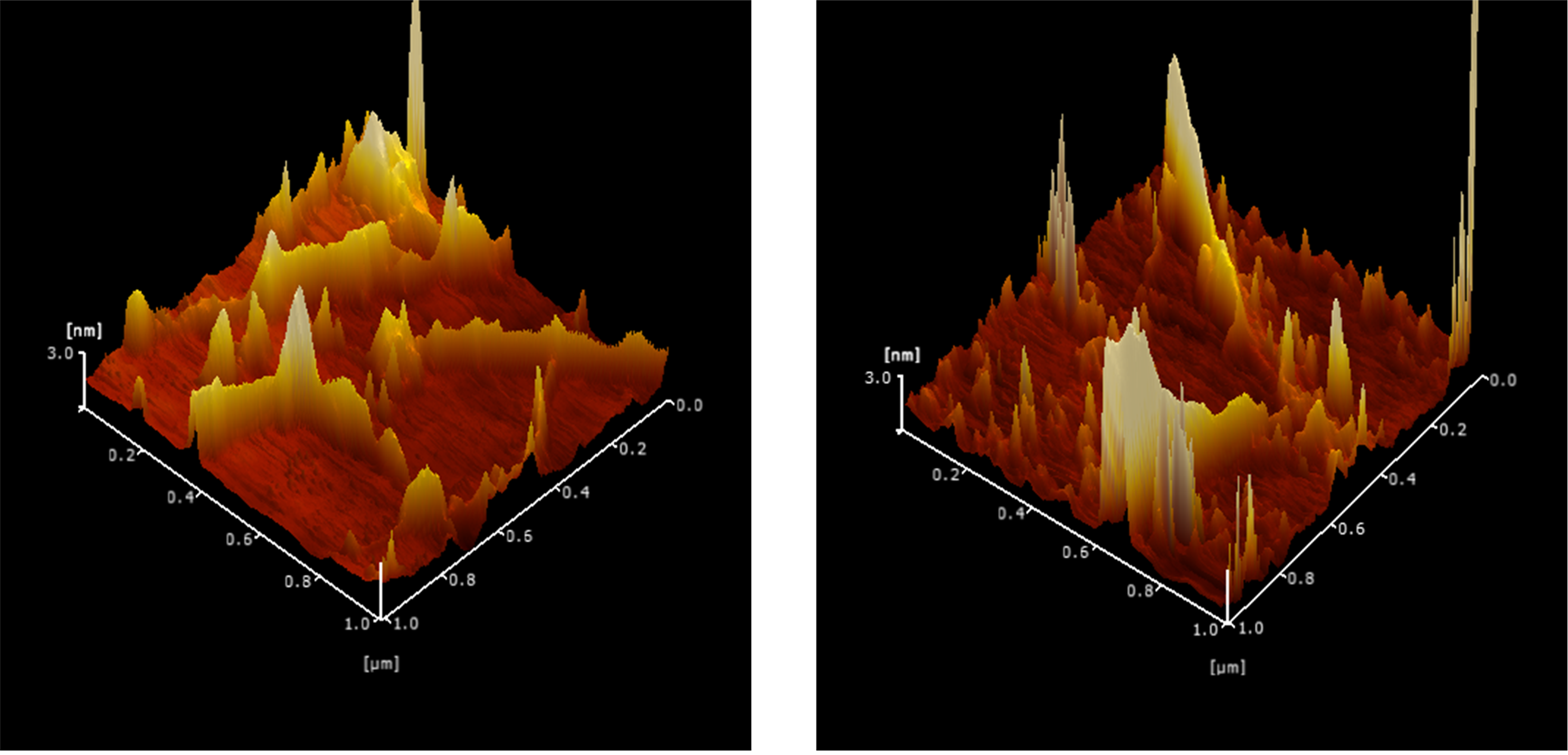

���F�ێ��܂�MoS2�Ɉ�������Ђ��݂̊W���B�@�E�F�g�p�����|���}�[��MoS2�̈ړ��x�̃{�b�N�X�v���b�g�B

Reprinted with permission from [4]. Copyright 2025 American Chemical Society.

�֘A����

[1]�g�������̍ŐV���������Ə����W�]�h, ���G�k�E�e�B�[�E�G�X, (2020)

[2]�gTemperature dependence of carrier mobility in chemical vapor

deposited graphene on high-pressure, high-temperature hexagonal boron nitride�h.

Appl. Sur. Sci., 562, 150146 (2021)

[3]�gRelationship between mobility and strain in CVD graphene on h-BN�h,

AIP Adv., 10, 085309 (2020) �y�f�ڎ��\���ɍ̑��z

[4]�gStrain Engineering of Mos2 by Tuning the Transfer Process�h,

ACS Appl. Electron. Mater., 7, 3590 (2025)

�i�C�j���d������ �i�R�c�M��A����Њ��A���c�����j

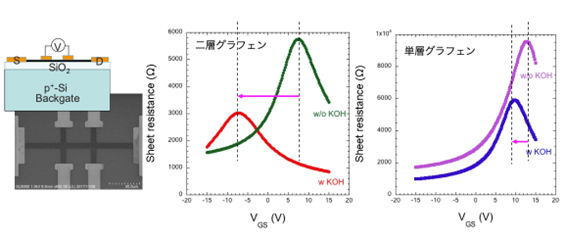

�@���i�m�ޗ��̓d�q�E���f�o�C�X���p�ɂ̓h�[�s���O�ɂ��L�����A�Z�x��d�����̕ϒ����K�v�ł��B����܂łɁA��w�O���t�F���ւ̎����ł̃J���E���Y���ɂ��An�^���ɐ������A�ړ��x�̑������B�����Ă��܂�[5,

6]�B���̋Z�p�����p���ړ��x���P�Ɏ��g�ނƂƂ���[7, 8]�A�`���@�\�𖾂Ɏ��g��ł��܂��B���̋Z�p�W�����Ah-BN�ւ̃J���E���Y���ɂ��������Ă��܂�[9]�B

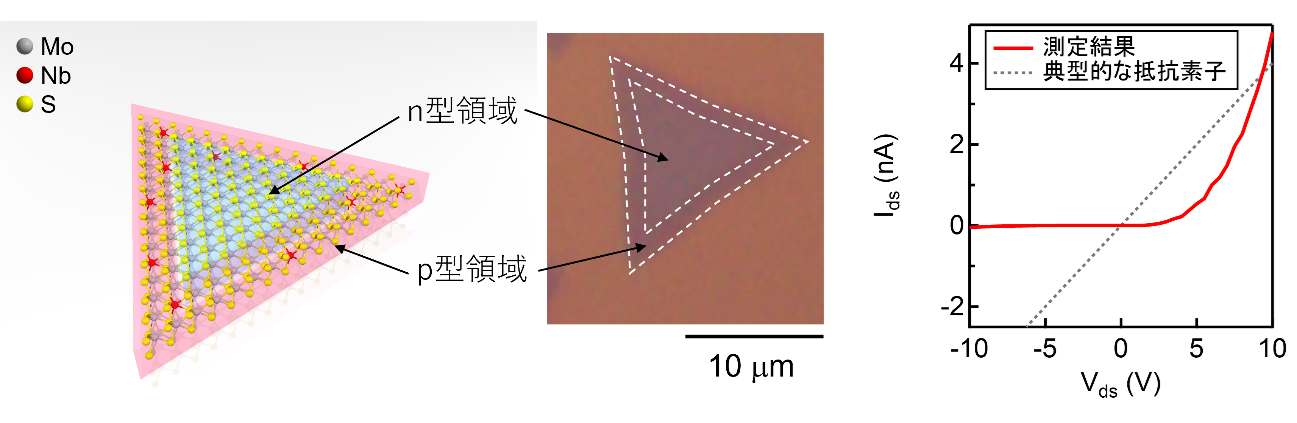

�@MoS2�ւ̃h�[�s���O�ɂ����g��ł��܂��B���������Ə������œK�����邱�Ƃɂ��AMoS2�ɑ��Ǐ��I��Nb�̓Y���ɂ��p�^���ƁAp-n�ڍ��̌`���E���������̊ϑ��ɐ������Ă��܂�[10]�B�ʓ������ł�p-n�ڍ������́A�W�ω��ɑ傫�ȗ��_������Z�p�ł��B����ɁATMD�̌���������Z�p[11]���J�����A�V�@�\�����Ɏ��g��ł��܂��B

���FMoS2p-n�ڍ��̊T�O�}�B�@���F����ꂽMoS2p-n�ڍ��̌��w���������B�@�E�F����ꂽ�����̐��������B

�֘A����

[5] �gPotassium-doped n-type bilayer graphene�h, Appl. Phys. Lett., 113,

043106 (2018).

[6] �gPotassium-doped n-type stacked graphene layers�h, Mater. Res. Express,

6, 055009 (2019).

[7] �gPotassium-doped nano graphene as an intermediate layer for graphene electronics�h, Appl. Phys. Lett., 123, 021904 (2023).

[8] �g�O���t�F���f�o�C�X�̂��߂̃J���E���h�[�v�i�m�O���t�F�����ԑw�h, �j���[�_�C�������h, 152, 27 (2024).

[9] �gElectrochemical Doping of Potassium in Hexagonal Boron Nitride toward

Nanoelectronics�h, ACS Appl. Nano Mater., 23, 26610 (2024).

[10] �gGrowth of MoS2?Nb-doped MoS2 lateral homojunctions: A monolayer p?n diode by substitutional doping�h, APL Mater., 9, 121115 (2021). �y�f�ڎ��\���ɍ̑��z

[11] �gLarge-Scale 1T��-Phase Tungsten Disulfide Atomic Layers Grown by Gas-Source

Chemical Vapor Deposition�h, ACS Nano, 16, 13069 (2022).

�i�S�j�i�m�J�[�{���ޗ��̉��w�v���Z�X�Z�p�J�� �i�_���A�A���A�ҁA�k���j

�@�i�m�J�[�{���ޗ��ւ̉��w�����╪�U�ނ�p�����i�m�J�[�{�����U�Z�p�A�Ȃ�тɕ��U�t������H����锖���⎅�Ȃǂ̃i�m�J�[�{�����ނ̊J���𐄐i���Ă��܂��B��̓I�ɂ͉��w�����ɂ�銯�\��̓������A���U�ނ�n�}�̑g�����ɂ�镪�U�t�쐻�A����ɕ��U�t���甖���⎅�Ȃǂ̕��ސ��`��i�m�J�[�{����p�����f�o�C�X�̍쐻�ȂǁA���L�����w�v���Z�X�Z�p�̊J�����s���Ă��܂��B�����āA�����㗬���牺���܂ł̃v���Z�X�����A�ޗ���ړI�ɉ������œK�ȃv���Z�X�����̒�Ă�A���ށE�f�o�C�X�����̗\�����\�Ƃ���l�H�m�\�̐v�E�����ɂ����g��ł��܂��B

�֘A����

[1] ACS Nano, 17, 3976-3983 (2023)

[2] Collid Surf. A, 663, 131081 (2023)

[3] Carbon, 237, 120132 (2025)

�i�T�jCNT�̈��S����X�N�Ǘ��Ɋւ��錤���ƍ��ەW�������� �i���j

�i�A�jCNT�̓Ő��]���y�ѐ����𐫂̉�

�@�������́A�זE��CNT�̒�ʑ���ɐ��E�ɐ�삯�Đ������Ă���A�������ՋZ�p�Ƃ���CNT�̓Ő����J�j�Y���̉𖾂�o�C�I�Z���T�[�ȂLj�ÁE�o�C�I����ւ̉��p�J���ɓW�J���Ă��܂��B

�@���̈��Ƃ��āA�|�{�זE��}�E�X�̓��Ɏ�荞�܂ꂽCNT�̗ʓI�ω����o���I�ɒǐՂ��A���̓��ɂ����镪��������ؗ�����]�����邱�ƂŁACNT�̐���������𖾂炩�ɂ��܂����B�����̐��ʂ́A���S�����l�������i�m�ޗ��v�iSafe-by-Design�j�ւ̓W�J�ɂ��Ȃ���d�v�Ȓm���ƂȂ��Ă��܂��B

�i�C�jCNT�̃��X�N�Ǘ��Ɋւ���Z�p�̊J��

�@�i�m�J�[�{���ޗ��̊����ւ̗��o��h���Z�p�́A���Ԍn�ւ̉e�����������ϓ_����ɂ߂ďd�v�ł��B�������́A���ɂ₳�����������f�_��������p���āACNT��O���t�F���Ȃǂ̃J�[�{���ޗ������S�ɕ����ł���Z�p���J�����Ă��܂����B���݁A��ƂƂ̋��������ɂ��A���̋Z�p��CNT�Y�Ƃ̔r�������v���Z�X�ւ̉��p�Ɍ��������p��������i�߂Ă��܂��B�܂��A���̔p�t�����@�͍��ەW�����iISO/TC229

TS22497�j�ɂ��W�J���Ă���A�O���[�o���Ȋ����X�N�Ǘ��Z�p�Ƃ��Ă̊m����ڎw���Ă��܂��B

�v���X�����[�X

�E �������f�_�������ɂ��J�[�{���i�m�`���[�u�p���̍H�ƓI�����@�̊J��

�E �X�[�p�[�O���[�X�P�w�J�[�{���i�m�`���[�u�̐����𐫂��m�F

�֘A����

[1] Carbon, 208, 238-246 (2023)

�O���[�v�̍\�������o�[

| �����E��E�E���� | ��啪�� | �Ɛ� |

|---|---|---|

|

�����O���[�v��

����r�� |

���@���w | |

| �㋉��C������ �R�c�M�� |

�d�q�ޗ��A�\�ʁE�E�ʕ��� | |

|

��C������

�����F |

�ޗ��Ȋw | |

|

��C������

�_���[�M |

�@�\���L�@�ޗ��A�i�m�ޗ��A���U�A���q�W���� | |

��C������

���C |

�ޗ��H�w | |

| ��C������ ���c���� |

���������A�����̕��� | |

| ��C������ �k���x�j |

���̉��w�A�z�X�g-�Q�X�g���w | |

| ��C�������i�o�����j ����Њ� |

�����̕����A����ޗ��G���N�g���j�N�X | |

��C�������i�o�����j

�ҋ��u |

�����Ȋw |