グループ研究課題

1.地球化学標準物質の研究

当グループは1964年以来50年にわたって地質関連試料の標準物質を作製し、世界各国の研究機関との共同研究により、化学組成や同位体組成、年代値の信頼性の高いデータを定め公表してきました。この標準物質は世界中で分析の正確さ及び精度を高める標準として活用されています。より詳しい内容についてはこちらへ。

2.地球化学図の研究

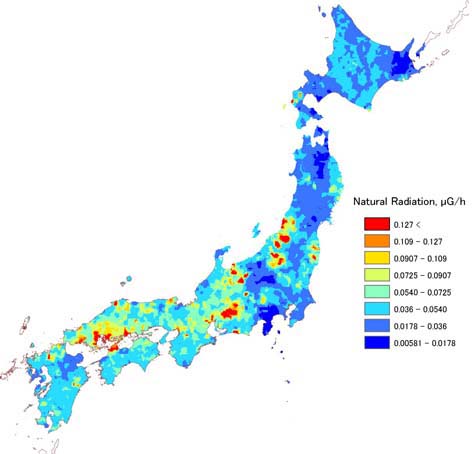

地球化学図とは、地殻表層の広域元素濃度分布図のことです。対象元素は有害元素を含む53元素で、自然のバックグラウンド値を表しています。元々は鉱床探査のために用いられた手法ですが、現在は主に環境評価のための基盤データとして用いられています。より詳しい内容についてはこちらへ。

自然放射線量の地球化学図

最終更新日:2023.08.01