研究概要

CO2は資源になる!?

カーボンリサイクル産業の未来を支える、

「高温電解」を用いた気体燃料合成:e-methane

石油や石炭などの化石燃料利用に伴い、二酸化炭素(以下、CO2)が排出され、地球温暖化にも大きな影響を与えています。また将来的な化石資源の枯渇という観点からも、CO2を資源として再利用できる技術が実現すれば、次世代に新たな資源を安定供給できるようになります。

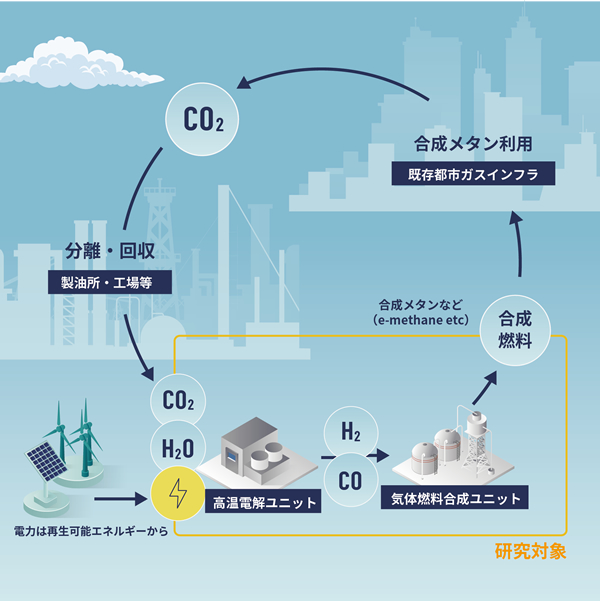

次世代に新たな資源の安定供給をする方法として取り上げるのが、産業技術総合研究所(AIST)の「高温電解」を用いたメタンなどの燃料合成技術です。この高温電解技術を利用すれば、H2OとCO2を同時に電気分解して、水素(H2)と一酸化炭素(CO)からなる合成ガスを合成することができます。この合成ガスは様々な燃料の原料ガスとして知られており、高温電解から連続して合成ガスからメタン(e-methane)などの気体燃料へ高効率に変換することが可能です。このように、H2OとCO2から合成メタンなどの気体燃料を製造することができれば、既存のガス供給設備を使用することができます。つまり従来の化石燃料を合成メタンに置き換えるだけで、新たな設備投資は必要ないのです。

CO2を活用しようというこのアイデアは、十数年前に生まれました。米国のある燃料電池に関する講演で「もしCO2から化学物質を創出して、資源エネルギーとして活用できれば面白い」という話を聞きました。当時はちょうど燃料電池の開発が世界中で注目を集めていた中、自作開発中の燃料電池セルを逆反応(電気分解)させる研究に着手。その後、科学技術振興機構(JST)のCREST事業(2013年度~2018年度)、および、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の先導研究事業(2019年度~2020年度)の支援のもと基盤技術を構築し、2022年度、幹事企業の大阪ガス株式会社様とともに共同採択されたNEDOグリーンイノベーション基金事業「CO2等を用いた燃料製造技術開発プロジェクト/合成メタン製造に係る革新的技術開発/SOECメタネーション技術革新事業」を推進しています。このプロジェクトでAISTは、SOECセル・スタックの要素技術研究および触媒反応制御の要素技術研究を担当し、2040年の社会実装に向けて日々、研究に取り組んでいるところです。

*NEDOグリーンイノベーション基金事業「CO2等を用いた燃料製造技術開発プロジェクト/合成メタン製造に係る革新的技術開発/SOECメタネーション技術革新事業」