産総研 >

組織 >

省エネルギー技術研究部門 >

材料物性研究グループ >

研究内容

研究内容

1. 熱電材料・モジュールの開発および評価

熱電材料の開発

|

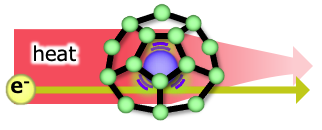

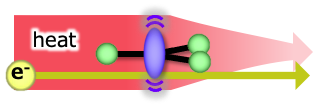

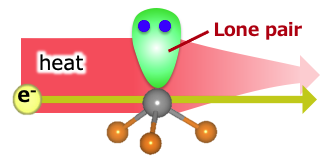

高い発電性能を実現するために、高性能な新熱電材料の開発を進めています。高い熱電性能を得るに高い電気伝導率と低い熱伝導率を併せ持つ必要があります。当グループではこの相反する性質を実現する格子の非調和振動に着目した研究を実施しています。格子の非調和振動はフォノンーフォノン散乱を引き起こし、熱伝導率を抑制します。通常、電気伝導率も下がりますが、中には電気伝導率をそこそこ保つ非調和振動があります。例えば、大きなカゴの中に充填された原子が大きく非調和振動するカゴラットリングやローンペアに起因する非調和振動などがあります。また、大きなカゴを必要としない平面ラットリングも有望です。これらの非調和振動のダイナミックを中性子散乱などで解明し、非調和振動を活用した新熱電材料の開発を行っています。

|

|

|

カゴラットリング

|

|

|

平面ラットリング

|

|

|

ローンペアによる非調和ポテンシャル

|

|

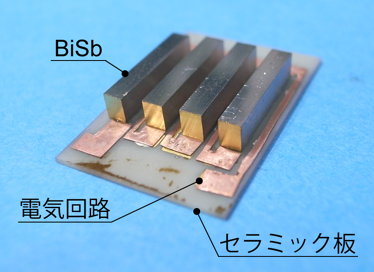

熱電モジュールの開発

発電出力や発電効率の高い、熱電モジュールの開発を進めています。近年様々な高性能新熱電材料が発見されており、それらを用いた高性能な熱電モジュールの開発を目指しています。高温用の熱電モジュールは耐久性が大きな課題となっています。そのため、高温でも耐え得る材料や電極の開発を継続的に行っています。

ゼーベック効果を利用した通常の熱電モジュールはp型とn型の半導体を対にしたπ型構造を持ちます。現在、実用化されているBi2Te3系の熱電モジュールはこのπ型構造が主流です。その他、磁場を利用したネルンスト効果型のモジュールがあります。ネルンスト効果型モジュールの性能はまだまだ低いですが、π型構造のような立体構造を必要とせず、作製が比較的容易であるという利点があります。当グループでは、両モジュールの実用化を目指した研究を行っております。

|

|

| π型熱電モジュール |

ネルンスト効果型モジュール |

熱電モジュールの評価

|

熱電モジュールの評価技術の開発を進めています。熱電モジュールを利用した発電システムを構成するためには、熱電モジュールの正確な発電出力や効率を知る必要があります。しかしながら、発電出力や効率の統一した計測方法は未だ確立していません。そのため、当グループでは、統一した計測方法の確立を目指し、正確な発電性能評価方法の研究を行っています。また、熱電モジュールの受託評価なども行っています。

|

|

| 熱電モジュール発電性能評価システム |

|

|

|

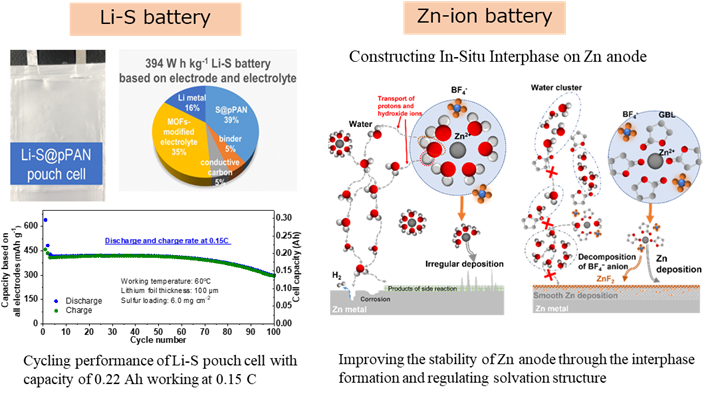

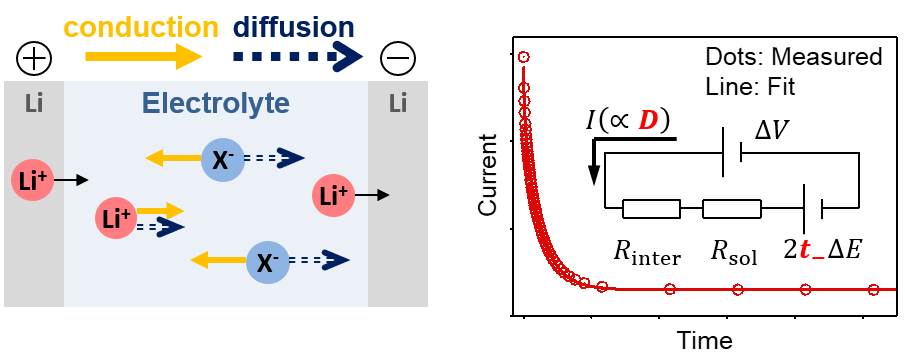

2. 次世代ポストリチウム電池の開発

電気自動車の普及拡大に向け、現状のリチウムイオン電池の性能をはるかに超える革新型二次電池の研究開発が求められます。しかし、革新型二次電池は高い信頼性と安全性を実現するうえで、解決すべき様々な課題を有しています。そのため、リチウムイオン電池、硫黄電池・亜鉛イオン電池など革新型二次電池の技術的課題を解決、改善するためには、新しい材料の設計および反応機構の解明が不可欠であります。

当グループでは、高性能・長寿命な亜鉛イオン電池や硫黄電池を開発するため、新規材料開発や反応機構解明、新たなコンセプトの提案による電池性能向上に取り組んでいます。

3. リチウムイオン電池の熱分析による安全性評価

近年、リチウムイオン電池の発火事故が増加しており、電池の安全性を評価することが重要となっています。電池は高温になるほど自己発熱が進み、最終的には熱暴走に至ります。発熱特性を調べることで、電池を使用する環境における熱暴走の危険性を予測することができます。電池の部材同士の反応もあるため、部材単体の発熱特性からは予測できない発熱が観測されることがあります。当グループでは18650型円筒電池をそのまま熱分析できる特注の装置を用いることで、実環境に近い状況における測定を可能としています。

近年注目を集めている電気自動車(EV)やバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)では、低温環境で充電した場合、金属リチウムが負極に析出しやすい可能性があります。そのような状況では電池の発熱特性にどのような影響があるのか、まだ十分明らかではありません。当グループでは低温で使用することによる金属リチウムの析出等の劣化が電池の安全性へどのように影響するか、明らかにするための取り組みを進めています。

|

|

|

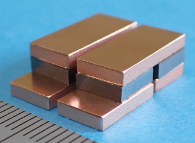

熱量計本体

|

|

|

|

|