カーボンナノチューブを用いた塗料で電磁波遮蔽

-多様な基材に、過酷環境でも使える電磁波遮蔽塗布膜を実現-

ポイント

- 99.9 %以上の電磁波遮蔽能を持つ塗布膜を、カーボンナノチューブを用いた水性塗料で実現

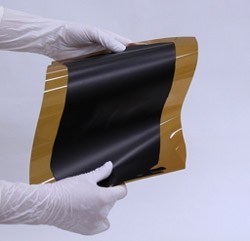

- 耐熱性が高く、長期安定性に優れ、曲げに強く、複雑形状部や可動部でも使用可能

- 自動車用ワイヤーハーネスやロボットなど、多様な分野での電磁波遮蔽対策への活用を期待

概要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢良治】(以下「産総研」という)ナノチューブ実用化研究センター【研究センター長 畠賢治】CNT用途チーム 阿多誠 研究員、堅田有信特定集中研究専門員、物理計測標準研究部門【研究部門長 中村安宏】電磁気計測研究グループ 加藤悠人研究員らは、スーパーグロース法で作製した単層カーボンナノチューブ(SGCNT)を用いて、高い電磁波遮蔽しゃへい能を持つ膜を形成する塗料を開発した。

さまざまな電子機器の電磁波を遮蔽する方法として、電子機器やそれに接続する部品を金属の筐体きょうたいに収納する方法が従来用いられている。最近では、電子機器の多様化や小型軽量化に伴い、樹脂やゴムの複雑な形状の筐体やそれらの材料で覆われた部品が用いられることも多くなっており、複雑な形状の筐体や部品を基材として電磁波遮蔽塗料を塗布し、電磁波遮蔽能を付与する方法が注目されている。しかし、既存の電磁波遮蔽塗料は、基材の選択性に制限があったり、付与できる電磁波遮蔽能が低いなどの課題があった。

今回、電磁波遮蔽能を持つ塗布膜を形成できる、SGCNTを用いた水性塗料(SGCNT系水性塗料)を開発した。この塗料は、基材の選択性が高く、バーコート法、スプレー法、ディップ法などのさまざまな塗布方法が利用できる。そのため平面ばかりではなく複雑な形状の基材にも塗布膜を形成することができる。さらに形成した塗布膜は高い電磁波遮蔽能と高温での耐久性を持ち、柔軟性があり、基材の変形にも追随できる。今後、高温環境で使用される自動車用ワイヤーハーネスや、可動部や複雑形状を持つ産業用ロボットなど、さまざまな分野での電磁波遮蔽対策への活用が期待される。

なお、この技術は、2017年6月14日~15日にタワーホール船堀(東京都江戸川区)で開催されるプラスチック成形加工学会第28回年次大会の特別展示ブースで展示される。

図1 今回開発したSGCNT系水性塗料を用いてポリイミドシートへ形成した塗布膜

開発の社会的背景

近年、無線通信を行う電子機器の増加と、通信速度の高速化や周波数帯域の拡大を背景に、電子機器の誤作動を引き起こす不要放射(スプリアス)を抑制する電磁波遮蔽対策の需要が高まっている。電磁波を遮蔽する方法として、電子機器やそれに接続する部品を金属の筐体に収納する方法が従来用いられているが、最近では電子機器の小型軽量化に伴い樹脂やゴムの複雑な形状の筐体やそれらの材料で覆われた部品が用いられることも多く、複雑な形状の筐体や部品を基材として電磁波遮蔽塗料を塗布して電磁波遮蔽能を付与する方法が注目されている。 現在の一般的な電磁波遮蔽塗料の一つは、金属(銀(Ag))系塗料であり、この塗料の主成分はAg粒子、Ag粒子をつなぐバインダー樹脂、有機溶剤である。電磁波遮蔽能には優れるが、有機溶剤には他の物質を溶かす性質があるため塗布可能な基材が制限されていた。また、カーボンブラック(CB)粒子と水を用いたCB系塗料も開発されているが、電磁波遮蔽能が低いという課題があった。

研究の経緯

.産総研では、ゴム材料の中でSGCNTが網目状に広がり分散する技術を確立し、わずかな量のSGCNTで高い電気伝導性を持つSGCNTゴム複合材料(産総研プレス発表 2011年10月12日)や電気伝導性を持ち柔軟で伸縮できるSGCNTゴム複合材料を用いたフレキシブルデバイス(産総研プレス発表 2015年8月12日)などを開発してきた。さらにゴム材料の中でSGCNTが網目状に広がり分散する状態を最適化し、高い電磁波遮蔽能を持つSGCNTゴム複合材料を開発している。今回CNT複合材料研究拠点では、これまでに産総研が開発したこの分散技術を活用し、高い電磁波遮蔽能を持ち、複雑な形状のさまざまな基材に塗布膜を形成しやすい、SGCNT系水性塗料の開発に取り組んだ。

研究の内容

今回開発したSGCNT系水性塗料は、バーコート法、スプレー法などのさまざまな塗布方法を選択できる(図2)。バーコート法はバーで塗料を平面に延ばして塗布する方法で、大面積平面への塗布に適しており、スプレー法は吹きつけて塗布する方法で、複雑な形状への塗布に適している。このため、今回開発したSGCNT系水性塗料は、さまざまな形状の基材に塗布し、電磁波遮蔽能を付与できる。また、この塗料は水性塗料であるので基材の選択性も高く、その塗布膜はSGCNTの機械的特性から、屈曲性にも優れており、基材の変形にも追随できる。

図2 バーコート法(左)とスプレー法(右)で形成した塗布膜

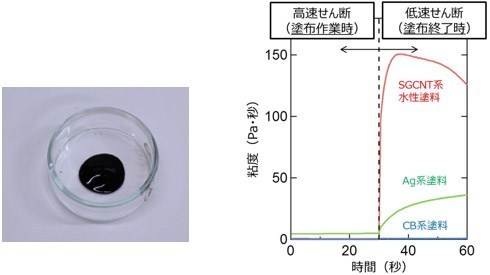

またSGCNT系水性塗料は、SGCNTが水中で網目状に広がり分散しており、塗布性にも優れている(塗布性に優れる塗料とは、塗布作業時には塗料の流動性が高く(粘度が低く)、塗布終了時には塗料の流動性が低く(粘度が高く)なる塗料を言う)。

今回開発したSGCNT系水性塗料は、粘度測定の際に流動性が高い状態を作る高速せん断から、流動性が低い状態を作る低速せん断に切り替えると、すぐに粘度が回復して高くなる性質を持っている(図3)。これは、塗料を高速で動かす塗布作業時には塗料の流動性が高まり(粘度が下がり)、塗料の動きを止める塗布終了時には塗料の流動性が低くなる(粘度が高くなる)ことを示している。そのため塗布面での塗料の液だれが生じにくく、複雑な形状の基材にも塗布膜を形成しやすい。

図3 SGCNT系水性塗料(左)とせん断速度による塗料粘度の変化(右)

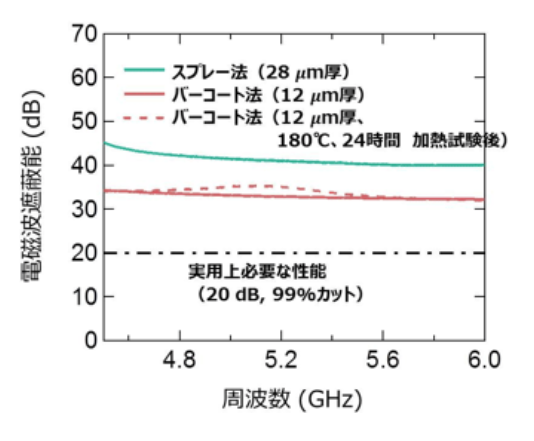

次に、このSGCNT系水性塗料を用いて、バーコート法およびスプレー法で塗布膜を形成し4.5〜6 GHzの周波数領域における電磁波遮蔽能を測定した。その結果、バーコート法、スプレー法のいずれの方法の塗布膜でも、測定領域で30 dB(99.9%)以上の電磁波遮蔽能を示し、実用上必要な20 dB(99.0 %)以上の電磁波遮蔽能を持っていた(図4)。さらにこれらの塗布膜は耐熱性にも優れており、膜厚が薄いバーコート法を用いて形成した塗布膜でも、180 ℃で24時間保持の加熱試験後も、加熱試験前と同等の電磁波遮蔽能を維持していた(図4 赤点線)。

図4 今回開発したSGCNT系水性塗料を用いて形成した塗布膜の電磁波遮蔽能

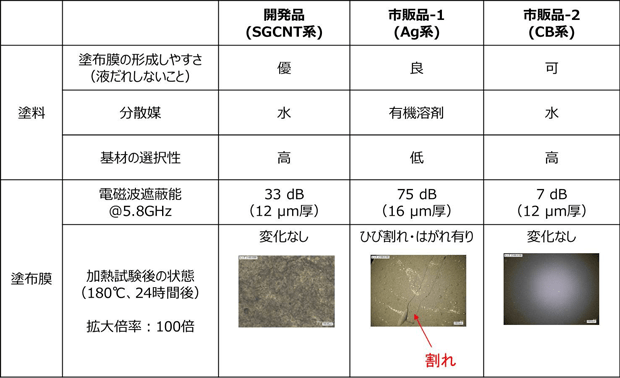

最後に今回開発したSGCNT系水性塗料、市販のAg系塗料、CB系塗料からバーコート法を用いて形成した塗布膜の特性を比較した(表1)。SGCNT系水性塗料は、膜となる物質を分散させる分散媒に水を用いているため、塗布できる基材の選択性が高く、塗布膜は実用上十分な電磁波遮蔽能を持ち、SGCNTの機械的特性から屈曲性に優れ、変形にも強い。このため、温度変化に伴うゆがみが生じても、割れも発生せず表面状態に変わりはなく、加熱による劣化がないことが確認できた。市販のAg系塗料は優れた電磁波遮蔽能を持つが、Ag粒子の酸化を防ぐため分散媒に有機溶剤を用いており、塗布できる基材が限られる。さらにAg粒子をつなぐバインダー樹脂を用いているため、高温環境下では塗布膜を形成した基材とバインダー樹脂との熱膨張率の違いにより、ゆがみが生じて、ひびや剥がれが発生してしまう。市販のCB系塗料から形成した塗布膜は水を分散媒として用いているため塗布できる基材の選択性は高いものの、十分な電磁波遮蔽能を示さなかった。

表1 開発品と市販品の特性比較

今後の予定

今後は、CNT複合材料研究拠点において、企業から提供された基材に今回開発したSGCNT系水性塗料を用いて電磁波遮蔽膜を形成し、サンプルとして提供することを検討している。

用語の説明

- スーパーグロース法

スーパーグロース法(SG法)は、2004年に産総研で見出された単層カーボンナノチューブ(単層CNT)の合成手法。化学気相成長(CVD)法を用いた単層CNT合成法であり、高温に加熱した加熱炉内で単層CNTを合成する際に、水分を極微量添加することにより、触媒の活性時間および活性度を大幅に改善した方法。従来の 500倍の長さに達する高効率成長、従来の2,000倍の高純度単層CNTを合成することが可能である。さらに、配向性も高く、マクロ構造体も作製できる。SG法で作製されたCNTはSGCNTと呼び、2015年11月に日本ゼオン株式会社によって工業的量産が開始されている。 - カーボンナノチューブ

カーボンナノチューブ(CNT)は炭素原子だけで構成される直径が0.4~50nmの一次元性のナノ炭素材料である。その化学構造は、グラファイト層を丸めてつなぎ合わせたもので表され、層の数が1枚だけのものを単層CNTと呼び、複数のものを多層CNTと呼ぶ。 - 電磁波

空間の電場と磁場の変化によって形成される波(波動)である。例えば、ラジオ、電子レンジ、携帯電話、無線LAN、車載レーダーなどに活用されている。現代は、情報量の増加に伴い、ギガヘルツ帯の高周波を用いた通信機器が増えている。 - CNT複合材料研究拠点

産総研の技術を民間へ効率的に橋渡しするために2017年1月に産総研内に設立した日本ゼオン・サンアロー・産総研 CNT複合材料研究拠点。 - せん断

物体や流体の内部の任意の面に、平行方向に、相対する方向に力が作用すること。例えば、はさみなどで切る場合は、切られる物体はせん断によって破壊される。