| ■ |

【トピックス詳細】

1. パルス光加熱サーモリフレクタンス法の観測時間領域を飛躍的に拡大 −多層薄膜を横切る熱エネルギ移動も観測可能に−

これまでピコ秒、フェムト秒短パルスレーザを用いたパルス加熱サーモリフレクタンス法では、加熱パルス光と測温パルス光の試料照射タイミングは、

レーザ光の光路長差を制御することで実現していましたが(Optical delay)、2台のパルスレーザの発振するタイミングを電気的に制御する事により

(Electrical delay)、観測可能な時間領域が飛躍的に拡大しました。

-

Naoyuki Taketoshi, Tetsuya Baba and Akira Ono, “Electrical delay technique in the picosecond thermoreflectance method for

thermophysical property measurements of thin films”, Review of Scientific Instruments, 76, 094903, (2005)

従来のOptical delay方式では、1台のレーザ光源から発するビームを分割し、片側を加熱用、もう一方を測温用のレーザパルスに用います。

このとき、加熱レーザパルスの光路に移動するプリズムによって作られたレーザが折り返す光学系を加えることで加熱レーザパルスが

薄膜へ到着する時刻を制御します。例えば、プリズムを動かして、光路の長さを0.3mm伸ばすとレーザパルスが薄膜に到着する時間が1ps遅くなります。

このプリズムの移動量はあまり大きく取ることはできないので、本システムで観測できる時間は最長で1 ns(およそ30 cmの光路長変化)まででした。

一方、Electrical delay方式では、2台のTi/Sapphireレーザを用意してそれぞれを加熱用と測温用に使い分けます。

2台のレーザのパルス光が発振するタイミングを正確に同期した上で、パルス光が発するタイミングを周波数発生器で制御することで、

温度履歴曲線をパルス発振の繰返し間隔(76 MHzにおいて13 ns)まで観測可能になりました。

非常に長い時間の温度履歴曲線を測定することができますので、多層膜やその界面熱抵抗など測定可能な範囲が飛躍的に拡大します。

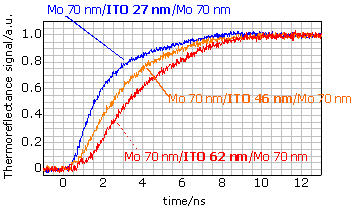

左図:Electrical delay方式によって測定された多層膜の温度履歴曲線。右写真:Mo/透明導電膜/Moの3層構造

2. 界面熱抵抗の測定

多層膜の界面の熱抵抗は、SiO2薄膜に換算すると厚さ数nmから時に数100nmに匹敵する熱抵抗となって現れます。

このことは、数nmから数10nmの層で構成される多層構造において、界面の熱抵抗が多層構造内を流れる熱移動を支配する主要因となることを意味します。

パルス光加熱サーモリフレクタンス法により多層の薄膜を横断する熱拡散を測定することで、この界面熱抵抗の値を精度よく定量することが可能になりました。

界面熱抵抗の測定原理(面積熱拡散時間法)

-

TetsuyaBaba,

"Analysis of One-dimensional Heat Diffusion after Light Pulse Heatingby the Response Function Method",

JapaneseJournal of Applied Physics, 48, (2009), 05EB04

MoとITO(透明導電膜)の界面熱抵抗

-

Takashi Yagi, Kimiaki Tamano, and Yasushi Sato, Naoyuki Taketoshi, TetsuyaBaba and Yuzo Shigesato,

Journal of Vacuum Science and Technology A, 23, (2005), 1180-1186

MoとAl2O3の界面熱抵抗

-

Nobuto Oka, Ryo Arisawa, Amica Miyamura, Yasushi Sato, Takashi Yagi, Naoyuki Taketoshi, Tetsuya Baba and Yuzo Shigesato,

Thin Solid Films, 518, (2010), 3119-3121

3. 薄膜の熱拡散時間の標準物質

薄膜の厚さ方向の熱拡散時間が値付けされた薄膜標準物質が入手できるようになりました。厚さ約680 nmの窒化チタン薄膜が石英ガラス基板上に成膜されたものです。

膜中央には厚さ測定用のパターンがありますので、熱拡散率に直して使うこともできます。

入手のお問い合わせは→ 産総研の計量標準総合センター まで

4. 薄膜の熱拡散率を手軽に早く測定できる実用装置を開発

パルス光加熱サーモリフレクタンス法の測定原理を基に、簡単に薄膜の熱拡散率を測定できる実用装置を開発しました。測定できる試料の厚さは1μm前後です。

詳細はこちら→

薄膜の熱拡散率を測定する新しい実用器を開発 産総研TODAY, 10(11), 17(2010)

パルス光加熱サーモリフレクタンス法は薄膜の熱拡散率を測定するための手法ですが、この技術を利用してダイヤモンドアンビル内に封じ込めた

微小なMg(OH)2ディスクの測定を行い、50 GPaを越える圧力下での熱拡散率測定に成功しました。

2010年12月現在までの報告例は30GPa前後でしたので現時点での世界最高圧力における測定です。

本研究は、東工大廣瀬研究室 との共同研究です。

-

Takashi Yagi, Kenji Ohta, Kenichi Kobayashi, Naoyuki Taketoshi, Kei Hirose and Tetsuya Baba,

"Thermal diffusivitymeasurement in a diamond anvil cell using a light pulse thermoreflectancetechnique",

Measurement Science and Technology, 22, (2011), 024011

測定装置にセットされたダイヤモンドアンビル(中央)の様子

ダイヤモンドアンビル内のサンプル(Pt膜に挟まれたMg(OH)2)をパルス加熱し、その温度変化を表したグラフ

|

|