当研究室では、パルス光加熱サーモリフレクタンス法と呼ばれる超短パルスレーザを用いた薄膜の膜厚方向における

熱拡散率の計測技術を開発し、薄膜の熱拡散率に関する国家標準の開発・維持・供給を行っています。

本測定手法では、透明基板上に作られた薄膜に対して、薄膜/基板の界面に超短パルスレーザを照射して加熱します。

加熱された薄膜面は瞬間的に昇温しますので、その後反対側の薄膜表面に向かって膜厚方向に一次元的に熱が拡散していきます。

ここで、膜厚を熱拡散の特性距離と考えた場合、理想的には熱拡散の特性時間(熱拡散時間)を経て膜厚方向の温度分布は均一となります。

熱拡散時間と膜厚および熱拡散率は下記の関係にあります。

af : 膜厚方向の熱拡散率

d : 薄膜の膜厚

tf : 熱拡散時間

従って、薄膜の表面の過渡的な温度変化を観察し、熱拡散時間を測定すれば薄膜の熱拡散率を得ることができます。

ここで膜厚が100 nmの薄膜を考えた場合、ほとんどの材料の熱拡散率の範囲は10-3から10-7 m2s-1の範囲にありますから、

熱拡散時間は10 psから100 nsの範囲にあると予想されます。通常の温度計では、このような短時間に起きる温度変化を観察することはできないので、

本測定技術では薄膜の表面自体を温度計の替わりに利用します。一般に金属の反射率は温度の変化に伴いごく僅かに変化し、この現象をサーモリフレクタンスと呼びます。

これを利用し、薄膜の表面に測温用のレーザパルス光を照射し、反射後の光強度を測定すれば、ちょうど測温用のパルス光が照射された時刻の温度の大きさを知ることができます。

ここで、「温度の大きさ」としたのは、サーモリフレクタンスの係数は材料によって異なるため、反射光の強度から直接何Kの温度変化が起きたのかを知ることが難しいためです。

しかし、熱拡散の測定では温度の伝わる速さを捉えればよいので、反射光の強度変化が温度変化に比例しているという関係が保たれていればよいのです。

超短パルスレーザを測温光に用いれば、そのパルス幅の時間分解能で温度の時間変化を観測することができます。

このようにして得られる温度履歴曲線は、バルク材料の標準的な熱拡散率の測定手法であるレーザフラッシュ法と非常に類似点の多いことが特色です。

温度履歴曲線をパルス加熱による膜厚方向の一次元熱拡散に基づいた理論曲線により解析することで、厚さ

100 nmから1 μm程度の薄膜について正確な熱拡散時間を測定することができます。

当室では、パルス光加熱サーモリフレクタンス法による熱拡散時間の標準供給を行っています。

詳しくは以下のリンクをご覧下さい。

ピコ秒パルスレーザ、厚さ100 nmの金属薄膜

厚さ1μm前後の薄膜の熱拡散率測定

パルス加熱サーモリフレクタンス法の原理

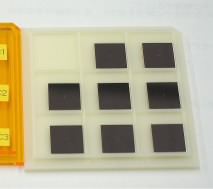

ホルダーに設置された金属薄膜試料

モリブデン薄膜(膜厚98.5nm)について測定された温度履歴曲線