| 熱膨脹(Thermal

expansion)とは、圧力が一定のもとで物質の温度が変化したときにその体積、長さが膨脹(Expansion)もしくは収縮(Contraction)する現象のことである。熱膨張現象は日常的に見られる現象でガラス製のコップに熱湯を注ぐと割れてしまうのは急激な温度変化による熱膨張の不均一による結果であり、またアルコール温度計やバイメタルによるスイッチは熱膨張現象をうまく活用した例である。熱膨張現象の由来は気体、液体の場合は温度上昇による構成分子の速度の増加に対して、圧力を一定に保った結果である。また、固体の場合は物質を構成する原子、イオンが結晶格子点を平衡位置として熱振動しており、この振動を規定する周りの原子、イオンにより形成されるポテンシャルの非調和項(平衡位置からの変位に対する3次以上の項)が主な要因である。

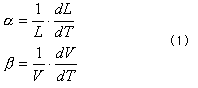

熱膨脹を定量的に表現するために熱膨張率(Thermal expansion coefficient)が定義されており、単位温度変化当たりの長さ変化率(線膨張率(Linear expansion coefficient):α)と単位温度当たりの体積変化率(体積膨張率(Cubic expansion coefficient):β)がある。気体と液体については体膨張率のみが、固体については体積膨張率と線膨張率が定義できる。これらの定義式はそれぞれ物質の長さ、体積、および温度をそれぞれ L, V および T として、

となる。一般的な固体材料の線膨張率はせいぜい10-4K-1と小さいため、熱膨張的に等方な材料では、β≒3α となる。

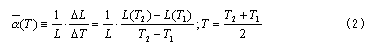

実測により決定する場合、測定の形式上、試料の有限温度変化ΔTにおける長さ変化ΔLを測定することになる。このとき、

と定義する温度T1→T2間での平均線膨張率  が得られる。これはT2→T1の極限で式(1)と一致する。ここで、式中のLを室温での基準長さLRTに置き換えても、実用上はほとんど問題がない。工業的な用途ではT1を20 ℃に固定して20℃→T2間での平均膨張率を用いることも多い。 が得られる。これはT2→T1の極限で式(1)と一致する。ここで、式中のLを室温での基準長さLRTに置き換えても、実用上はほとんど問題がない。工業的な用途ではT1を20 ℃に固定して20℃→T2間での平均膨張率を用いることも多い。

|