はじめに

概要調査での具体的な調査内容を記述したこの章では,まず,第2章で設定した長期変動(外的要因)に関する6つの調査・評価項目,侵食・堆積及び海面変化,地震活動,火山・マグマ活動,深部流体,泥火山,マスムーブメントに対応させて,調査の進め方を記述している.次に,地質環境の調査について網羅性を持たせつつも,地下水シナリオでの安全評価に必要なデータの取得を中心にして記述し,最後に,地下水システムの解析と概念モデルの構築について述べている.

長期変動に関する調査の節では,活動の将来予測及び影響評価について,具体的にどのような手法で予測を行なうのか,また影響範囲をどのように評価するのかについて,現実的に実施可能な方法を記述している.調査において取得する基本的なデータは過去の活動履歴に関するものであり,将来の予測は活動履歴をもとに外挿法で行なう.現象のメカニズムの解明も重要であり,それは将来予測をより信頼度の高いものとする.また,影響範囲の評価においても,現象のメカニズムを理解することは必要である.この節には,それぞれの項目ごとに将来予測及び影響評価についてのこのような論理展開が具体的に述べられている.

次に,地質環境の調査の節では,閉鎖後の安全確保に向けたサイト選定と安全評価に必要な調査は網羅するという視点から,調査事項の選択を行なっている.この節は概要調査で対応できる調査法を一覧できるような構成になっており,それぞれの調査法についてその概略が述べられている.調査事項に漏れがないようにする意味から,地質環境の調査の中には長期変動に関する評価事項・考慮事項に関連する調査法も含まれているが,主たる内容は地下水シナリオでの安全評価のために必要となるデータを取得するための各種の調査法である.また,概要調査は初めて現地からのデータを取得する調査であるとともに,坑道掘削により地下の状態に大きな変化が生じる前に行なわれる調査であるので,ここで述べた調査により,対象となる地域のベースラインに相当するデータが取得できる.なお,ここで取り上げた調査法の中で,地層処分に限らず広く実施されている調査手法に関しては,簡略な記述にとどめている.

最後に,調査結果の解析について,地下水システムの概念モデルの構築を柱にして記述した.安全評価に進むためにはモデルの数値化が必要であるが,この技術資料ではそこまで踏み込んでいない.精密調査の計画立案に活用できるような概念モデルを構築することに主眼をおいている.

長期変動(外的要因)の調査

侵食・堆積及び海面変化

調査・評価項目:侵食・堆積及び海面変化 ●(概要調査評価事項)予測侵食量が埋設深度以上になり,廃棄体が地表に露出する可能性のある地域は,避ける必要がある.→2.1(1) ◎(サイト影響考慮事項)隆起・沈降および氷河性海面変化による相対的海面変化により,将来放射性物質を閉じこめておく機能に影響を与える可能性のある地下水の流動あるいは水質の変化が予想される地域は,相対的海面変化の影響について考慮する必要がある.→2.1(2) ◎(サイト影響考慮事項)隆起・沈降に影響を与えるテクトニクスについては,将来におけるその安定性を考慮する必要がある.→2.1(3)

将来にわたる侵食堆積活動及び海面変化の影響評価のために,以下の項目について科学的調査を行う必要がある.

1)変動地形学的手法による過去の侵食-堆積量の定量化と将来予測

2)海面変化による過去の地下水系変化の把握と将来予測

3)テクトニクスの長期安定性評価

変動地形学的手法による過去の侵食-堆積量の定量化と将来予測

【調査の目的】

本調査では,過去の侵食-堆積変化履歴から,将来の侵食量を予測することを目的としている.侵食-堆積作用は地球上のあらゆる地点で起きている地質現象である.緩慢な現象であるため短期的には問題とならないものの,数万年を越える長期の将来予測では地表に無視できない影響を及ぼし得る.特に埋設物と地表との接近をもたらす侵食作用は,その量が埋設深度に対して十分大きい場合には地層処分の隔離性を著しく阻害し得るし,極端な場合には埋設物が地表に露出してしまう.テクトニックな隆起運動や海面変化による侵食基準面の低下は陸域での侵食作用を加速させるので,両作用の大きな地域では将来の侵食量もこれらに合わせて大きくなる.10万〜100万年先の将来の侵食量を予測するためには,変動地形学的手法によって対象地域における侵食—堆積量変化履歴を明らかにし,これを将来の評価期間に外挿することが基本となる.

【調査の内容】

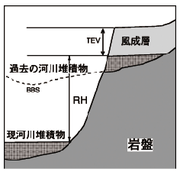

図4-1 過去と現在の河川氾濫面の比高(RH)と経過時間が決まれば,河川侵食-堆積履歴が復元できる.

侵食—堆積量変化履歴を求めるためには,野外で過去に形成された指標地形面(ただし,風成被覆層を除いたもの)と現在の地形面とのオフセット量を計測することと,指標地形面を編年する変動地形学的手法(太田,1999;Burbank & Anderson, 2001)が基本となる(図4-1).地形面には河成や海成の堆積面・侵食面以外にも,火山活動で形成された地形面や巨大マス・ムーブメントがつくる地形面など様々なものがあり,いずれも有効な変化履歴の指標となり得る.ただし,計測に用いる地形面がどのようにして形成されたかの成因を明らかにしておくことが,計測値を吟味する上で絶対必要である.侵食−堆積作用には,気候変化による砕屑物供給量の変化や,テクトニックな隆起沈降と氷河性海面変化による相対的海面の変化がすべて関与しているし,更には過去の地形面にはテクトニックな変形が累積している.侵食—堆積量変化履歴から将来を予測するためには,これらの外因を考慮に入れた解析を行わなければならない.特に河成や海成の堆積面・侵食面の場合には汎世界的な海面変化(ユースタシー)に重点を置いたシーケンス層序学に基づいた堆積学的解析(例えばPosamentier & Vail, 1988;酒井ほか,1995)が地形面形成過程の解釈に有効で,その結果,地形面オフセット量からテクトニックな隆起沈降量が分離出来る.指標地形面が侵食面である場合は,地下に埋没していることが多いので,反射法地震波探査による地下分布形態の把握やオールコアボーリングによる地形埋積堆積物の採取・解析が必要となってくる.さらに,過去の侵食-堆積変化履歴を将来に外挿するためには,少なくとも1回以上の氷期-間氷期サイクル(約10万年)を経た指標地形面を用いることが必要である.なぜなら氷期-間氷期サイクル内では,海面の変化や降水量変化が一定でないことは明らかであるので,1サイクルに満たない侵食-堆積変化履歴を将来に外挿しても正しい長期予測値とはなり得ない.また将来10万〜100万年の期間を念頭に置けば,より多くの氷期-間氷期サイクルを経た侵食-堆積変化履歴が明らかにされていることが望ましいことは,当然である.

地形面の編年では,地形面形成層や被覆層から年代を直接示すデータを取得しなければならない.すなわち,既存文献での段丘面の対比では,段丘の標高分布から年代が推定され,比高と年代が独立の変数として与えられていないものが多い.このような段丘の比高を使って隆起・侵食速度を求めることは,循環論的矛盾を孕んでいることを注意しなければならない.地形面形成層や地形面埋没層が5万年前よりも若い場合には,堆積物中の炭質物や貝殻を使った放射性炭素年代測定が地形面の編年に有効である.また,地形面形成層や被覆風成層中にはテフラ(降下火砕堆積物やその再堆積物)が挟まれておることが多く,テフラ構成物の岩石学的特徴から広域テフラ(町田・新井,1992)が同定できれば,その既知年代を使って地形面を編年できることがある.ただし,鍵層として特徴が記載されたテフラや各種手法により年代の決まっているテフラはそれほど多くはない.調査地域によっては,広範囲にわたるテフラ分布の追跡やテフラ中の微量構成物を使った放射年代測定が地形面の編年に必要となってくる.

【調査における留意点】

将来予測に必要な第四紀後半の侵食—堆積量データの分布は,地域毎のバラツキが大きく,データの空白域もなお多い.特に内陸部では基準となる指標地形面が保存されにくいこと,海岸部でも最終間氷期最盛期(12.5万年前)以前の地形面は信頼に足る編年データに乏しいことなど,解決するべき課題は多い.

- 内陸の山間部では,谷沿いの斜面に明瞭な地形面を残さないまで開析された河川堆積物の残骸が見つかることがある.空中写真判読ではほとんど認識できないものであっても,現地の地表踏査で堆積物の存在は確認できる.すなわち,斜面に円磨された礫の転石がある場合は,斜面上方にそのような堆積物が存在しよう.断片化した河川堆積物の対比・編年には,被覆風成層中のテフラの同定がここでも有効である(例えばYamamoto, 2005).年代の異なる河川堆積物面の比高変化は,そのまま河川下刻速度に換算することができる.被覆風成層中に編年に有効なテフラがほとんど含まれない場合は,風成層堆積物の帯磁率垂直変化を気候変動曲線と対比することによって,氷期−間氷期サイクルを認識することも可能である(Kimura et al., 2001)

- 地域によっては地形面の編年に有効なテフラや被覆風成層がほとんど見つからないこともあり得る.そのような場合でも堆積相解析によって相対的な海水準変動曲線が復元できたり,産出化石による古環境解析から氷期-間氷期サイクルが復元できるなら,これを酸素同位体比変化曲線(大陸氷床の消長による酸素同位体比δ18Oの変化を示す)に対比して編年を行うことは可能である.ただし,その信頼性は独立に年代が決まっているケースよりも低くなろう.

【将来予測の手法と留意点】

評価対象地域で得られた過去の侵食—堆積量変化履歴は,氷期-間氷期気候変動と隆起・沈降作用の合わさった結果である.これを将来の評価期間に外挿するためには,以下のことに留意しておかなければならない.

- 氷期-間氷期サイクルは,約100万年前に約4万年周期から約10万年周期へと変化した.4万年周期はミランコビッチサイクルのうち自転軸の傾き変化に対応するものであるが,現在の10万年サイクルはこの外力に対して非線形な応答になっている.酸素同位体比変化曲線に見られる鋸波状の変動は,この非線形性によるものであろう.このことは次の氷期がいつ始まるのか,どのように変化して次の間氷期に至るのかの予測が困難なことを意味している.さらには,人為的なCO2の排出がもたらす気候の温暖化が,将来の気候変動に及ぼす影響も予測することが困難で,氷期-間氷期サイクルの周期自体が変化してしまうことも十分あり得よう.しかしながら将来100万年の期間を念頭に置けば,人為的CO2排出の影響もいずれは吸収され,固有周期の氷期−間氷期サイクルが繰り返されるものと考えられる(SKB, 2004).従って将来予測では,将来の発生時期を特定することなく,氷期-間氷期サイクルにおける最大海面低下量(内陸では最大下刻量)を常にユースタシーによる最大侵食量として見込んでおく必要がある.海面低下量がもっとも大きかったのは海洋酸素同位体ステージ12と16で,地殻変動が安定な地域では-140mまで低下したとされている(小西・吉川,1999).

- 地域によっては指標地形面から遡れる侵食—堆積量変化履歴が,評価期間に対して不十分なくらい短い場合(例えば将来100万年の評価期間を考えた際に得られた変化履歴が過去10万程度しかないケース)もありえる.短い侵食—堆積量変化履歴から求めた隆起・沈降速度を将来に外挿するためには,他の地質学的証拠に基づく隆起・沈降速度の見積もりや当該地域周辺の大局的な地殻変動の傾向との整合性を取らなければならない.特にこのようなケースでは次の調査項目であるテクトニクスの長期安定性が同時に示されている必要がある.

【評価における留意点】

侵食速度の安全指標は,埋積深度と評価期間の長さに依存する.例えば将来100万年を評価期間,埋積深度を300mとすると,30m/10万年以上の侵食速度で評価期間末に地表に露出することになる.海洋酸素同位体ステージ5e(12.5万年前)の海成段丘高度から求められた最近の平均変位速度分布を参照すると,日本列島の多くの地点は30m/10万年以上の隆起速度を持つことが指摘できる(小池・町田,2001).また海岸部では氷期の海面低下がもたらす侵食量もこれに加算しなければならない.侵食速度の指標は埋積深度と評価期間次第であるが,日本列島のような変動帯では,安全評価において問題となりうる地域が多いことを念頭に置いておく必要がある.

海面変化による過去の地下水系変化の把握と将来予測

【調査の目的】

海水面の変化は,主に氷期―間氷期の繰り返しによりもたらされ,その変動の幅は100m以上になる.海水面は,地下水流動の最終流出点のポテンシャルとなるため,その変化は流動そのものに大きな影響を与える.一般に海水面が低下すると深層地下水の流動系は活発化する.また,海水面の変化により陸域面積も大きく変わるため地下水流動系が変化することも重要である.したがって,長期の将来予測のために過去の地下水系変化を調査し,海面変化との関連を明らかにしておく必要がある.

【調査の内容】

評価対象地域及びその周辺において,処分地に関係するあるいは影響を及ぼすと考えられる帯水層(もしくは亀裂性地下水)について,現地地下水調査を実施し,その地下水の起源,混合過程,年代等を明らかにする.一方で,掘削調査等により調査対象とする帯水層(もしくは亀裂性地下水)の水理特性についても,透水性,大きさ,広がり等に関する調査を行う.また,地球化学的に決定される地下水の起源,年代やそれらの特徴の空間分布が,帯水層の水理特性の分布と矛盾がないことを確認する.

【調査における留意点】

氷期—間氷期サイクルによる海面変化は,約10万年間隔で繰り返される.そのような超長期の変動の影響を調べるためには地下水年代も相当に古い年代まで測定が行われる必要があるため,希ガスを用いた年代測定法等が有効である.地下水は絶えず流動しているため,過去の履歴が証拠として残りにくい.たとえば,平均滞留時間100年の地下水からは1000年前の情報を抽出することはできない.評価対象期間が超長期にわたる場合は,この点が予測の不確実性になって現れてくると考えられる.しかし,地下水年代は化学トレーサを用いて測定される場合には,平均滞留時間で表されるため,地下水流動に影響を与える事象(ここでは,海面変動)の繰り返しパターンが想定される場合には,その周期以上の年代測定値が得られれば,十分な時間軸の長さで流動に関する将来を予測することが可能である.その結果を将来予測に用いるためには,以下の点について注意あるいは調査する必要がある.

- 最も新しい海面変化は約18000年前から約6000年前までの期間に急激に生じた120mに達する海面上昇である(Bassinot et al., 1994; 米倉ほか,2001).それ以前では約10万年前から海面が徐々に低下した.現在は海面が高いため,深層地下水流動は最も不活発な時期にあたる.この事実から,たとえば数千年の平均滞留時間を持つ地下水がたとえ見つかったとしても,これは海面の高い流動の遅いときの地下水であって,それ以上の外挿はできないことに注意しなければならない.逆に,数万年の平均滞留時間を持つ地下水が見つかった場合は,海面が低下していた時期であっても地下水流動が比較的緩慢であったことを示す有力な証拠となる.

- 海面変化の影響は,海岸部と内陸部で大きく異なることに注意しなければならない.現在の海岸部は,陸域に存在する地下水流動系の流出域となっており,深い場所に存在する地下水は安定しているという考え方がある.しかしながら,将来,海面が再び低下したときには,流出域ははるか遠方の海岸になり,現在の海岸部は,浅深度においては不飽和化が進行し,深々度では活発に流動するようになる(北海道を除く).海面の変動の将来予測は正確に行うことが不可能であるから,海面変動の影響も大きな不確実性を持つことが避けられないであろう.

図4-2 現在と最終氷期の雪線と周氷河限界の分布(米倉ほか,2001)

- 北海道においては,最終氷期に全域が周氷河となり永久凍土化したと考えられている(図4-2).永久凍土は涵養を妨げるため,地下水流動は全く異なったものになると予想される.すなわち,海への地下水流動は停止し,海岸部等の流出域においては,地下水系への海水の侵入が顕著になると考えられるので留意する必要がある.

- 内陸部においては,海岸部と比較して,海面変動の影響は少ないものと考えられる.影響の度合は,地質構造や帯水層の分布などの状況により大きく異なると考えられるので,必要であれば,広域にわたり地下水流動系を明らかにする調査を行った上で海面変動の影響の見積りを行う必要がある.

- 海面の変動に伴う地下水流動系の変化により,地下水水質の変動も予測される.海面が低下し地下水流動が活発化すると,塩水であった海岸部の地下水の淡水への置き換わりが促進される.逆に海面が上昇した場合,淡水であった海岸部の地下水が海水の浸透により塩水化することが予測される.淡水-塩水の相互作用の予測は,地下水の流動速度・塩水の浸透速度(地下水の置き換わり速度)と海面変動周期の予測に依存する.上述のように海面変動の将来予測の不確実性に加え,地下水流動速度の見積り誤差が加わるため海水面の変動に伴う地下水水質変化の予測は大きな不確実性を持つ.なお,青函トンネル掘削中に得られた海底下において,淡水と海水の様々な混合による地下水が実際に発見されている(Mizukami et al., 1977).

【将来予測の手法と留意点】

海面変動の正確な将来予測が難しいため,過去100万年間に存在した海面変動と類似したパターンが繰りかえされるものとして,影響を考えることになる.そのためには,少なくとも最終間氷期から現在までの海面変動により生じた影響がわかっている必要がある.従って将来予測では,将来の発生時期を特定することなく,氷期-間氷期サイクルにおける最大海面低下量を常にユースタシーによる最大値として見込み,これに地殻変動による海面変化量を加えて,地下水系への影響評価を行うことになろう.

【評価における留意点】

現在の海面の高い時期では,深層地下水の流動が遅い.したがって,現在の値をそのまま将来へ外挿すると問題を生じる.このきわめて重要な問題をクリアする唯一の実証的手法は,地下水年代を求めて,超長期にわたる過去の地下水系の状態を明らかにすることである.数万年よりも古い地下水年代が得られる場所は,海面が最も下がった(流動の最も活発な)時期における地下水流動を反映していると考えられる.数千年程度の年代値しか得られない地域は,外挿はもとより,海面が下がったときの流動速度を直接推定できないため,予測不確実性の観点から望ましくない.地下水年代が古いほど,望ましいのは明らかである.

テクトニクスの長期安定性評価

【調査の目的】

ある地域で過去の侵食-堆積速度が定量化できたとしても,過去の計測値をそのまま一定値として将来に外挿するためには,評価期間内に一定の隆起沈降運動が仮定できるほどテクトニクスが十分安定であることも同時に示しておく必要がある.テクトニクスの安定性は,地層処分のような長期の将来予測において必須の条件である.そのためには,評価期間以上の過去に遡ってその変化履歴を明らかにしておく必要があるものと考える.

なお,地震活動,火山マグマ活動,深部流体の活動の評価にも,テクトニクスの安定性の評価を考慮しなければならないことは,すでに述べてきた通りである.そのために調査は以下に述べる内容と共通するものである. 【調査の内容】 地層の長期安定性を評価できるようなテクトニックモデルを構築するには,現地調査によって評価対象地域及びその周辺で起きている傾動や曲動などの地殻変動が,合理的に説明できる地質構造発達史を復元する.具体的には,変動地形学的に決まる隆起・沈降の傾向や速度が,周辺の断層運動や地層分布から復元される地質構造発達史と矛盾なく整合すること示す必要がある.それとあわせて,対象地域におけるテクトニックモデルを構築しようとするとき,以下のことを明らかにしなければならない.

- 対象地域のテクトニクスはどんな活動だったのか?(様式を知る)

- 対象地域のテクトニクスによる地層の変形領域はどのくらいか?

- 対象地域のテクトニクスによる地層の変形は,どのくらいの規模なのか? (cmオーダーなのか,それともmオーダーなのか)

- 対象地域の地層はどう変形したのか? (応力・歪みを知る)

- 対象地域のテクトニクスの変化がいつ起きたのか?(何回起きたのか?どのくらいの時間間隔で起きたのか? )

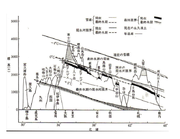

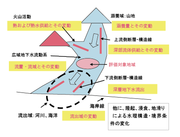

図4-3 テクトニックモデルを構築するには,三つの要素が必要である.

これらの課題を解決するするためには,長期的な地質学的時間スケールでの時間・変形モデル・力の情報が必要となる(図4-3).そのためのデータは,地表に露出する地層の中に記録されているメソ・ミクロスケールの変形構造を利用することで格段に向上する.これらの変形構造を用いることによって,マクロスケールの地殻変動をより詳細な空間分解能で把握することができる.その一つとして,露頭やボーリングコア規模で変位量がわかる小断層から地殻応力を推定する方法がある.小断層を用いた応力解析では,幾何学的インバージョンによって時代や原因となる応力場の異なる小断層群を分離することが可能であり(Yamaji, 2000; Otsubo & Yamaji, 2006; Otsubo et al., 2006),上記の課題解決には不可欠の手法である.

【調査における留意点】

地質構造発達史は,評価対象地域において総合的な地質調査が実施されれば,自ずと復元されるものである.しかしながら,必要とされる将来予測に答えるためには,以下のことについて考慮しなければならない.

- 例えば将来100万年を評価するのであれば,評価期間内に大きな地殻変動の傾向に変化が起きないであろうことが判断できるのに十分な過去(数100万年程度ないしはそれ以上)まで遡ると同時に,十分な時間分解能で地質構造発達過程を明らかにしておく必要があろう.この調査は,例えば指標地形面から遡れる侵食—堆積量変化履歴が評価期間に対して不十分なくらい短い場合,これを外挿することの妥 当性を担保する目的を持っている.それゆえ,地層処分対象地域における地質構造発達史の復元は,評価期間の時間的長さ以上に遡っておく必要がある.

- 地質構造発達史を復元するためには,必要とされる時代に形成された地層を調べることが必要となる.そのため,評価対象地域内にこのような地層がない場合には,地層が分布する範囲まで調査対象域を広げなければならない.

- 応力場の変化年代は,例えば断層と地層との交差関係などから間接的にしか決まらない.また,隆起・沈降運動の変化年代なども,地層の堆積相変化などから間接的に求められる.地質構造発達史の時間分解能を上げるためには,これら層序関係の詳細な記載や鍵層の年代決定が不可欠である.

- 断層活動様式の把握のために,断層亀裂のタイプを把握し,さらに断層間物質とそれの微細構造の詳細な記載も必要に応じて行う.

【将来予測の手法と留意点】

現在の第1次オーダーの広域応力場は,プレート境界にかかる応力に規定されると考えられている(Zoback, 1992).その成果は,World Stress Mapとしてまとめられている[1]. 現在のプレート運動方向が海洋地殻の地磁気異常から決定される平均運動方向(Argus & Gordon, 1990)とほぼ一致することは,現在の第1次オーダーの応力場は数百万年前から変わらないことを示唆する.現在日本列島下には,太平洋・フィリピン海両プレートが沈み込み,伊豆半島の付け根で本州弧と伊豆-マリアナ弧の衝突が起きている.このようなテクトニクスの枠組みは,日本海拡大直後の約1500万年前に出来たものである.仮に評価期間が将来100万年であるとしても,これら日本列島を取り巻くプレートの配置,相対運動に大きな変化が現れるとは考えにくい.運動速度の大きな太平洋プレートでも,10cm/年の速度では,評価期間で水平100kmの移動を考えるだけで良く,日本列島の応力配置に重大な影響を与えるような新たな衝突テクトニクスも起こりえない.

一方,日本列島下の下部地殻やウェッジマントル内で起こる変動が,将来100万年で応力場配置に変化をもたらす可能性を検討しておく必要がある.例えば中部地方の飛騨高原から近畿三角帯下では,マントル最上部の高密度層が地殻から剥がれること(デラミネーション)により,鮮新世の初めから第四紀にかけて地殻変動の大きな変化が進行したと考えられている(池田,1999).また,ウェッジマントル内の対流による高温マントルの局所的な上昇が,地表の隆起運動にも影響を与えることが指摘されている(Tamura et al., 2002).高温マントルの上昇が大規模に起きた場合には,背弧拡大へと至る可能性がある.日本周辺における現在拡大中の背弧海盆として,琉球弧と伊豆-マリアナ弧が存在する.琉球弧では,第四紀に広域応力場の大きな変化が起きている(Otsubo & Hayashi, 2003).原因の一つとして,第四紀における背弧海盆(沖縄トラフ)の拡大が活発になったことが考えられる.しかしながらこれらの現象も,前述のマントルの流動からして10万〜100万年の期間に突然出現するとは考えにくく,現在の地球物理学的な観測でその傾向は捉えられよう.日本列島下の地殻-マントルの構造については,地震波トモグラフィーの進歩により詳細な解析結果が蓄積されつつあるので,これらの成果もテクトニクスの将来予測で考慮しておく必要がある.

【評価における留意点】

テクトニクスが安定していても,地殻変動量が大きい地域は,侵食のところで述べた評価基準により排除されることは当然である.一方,将来の地殻変動に変化が予測される地域は,地質学的な外挿による将来予測の前提が崩れるので,評価は著しく困難になる.また,地殻変動履歴が複雑な地域では,将来の安定性が確実に予測できない場合がある.評価期間に対して十分な地殻変動履歴が復元できない地域においても,将来の安定性が確実に予測できない.これら将来予測に伴う不確実性の大きい地域では,安全評価において十分な考慮が必要である.

地震活動

調査・評価項目:地震活動 ● (概要調査評価事項) 第四紀に活動した断層の存在が明らかとなった地域では,断層沿いのずれ破壊により廃棄体が直接破損する可能性があり,その断層の影響が及ぶ範囲は避ける必要がある.→2.2(2) ◎(サイト影響考慮事項) 第四紀に活動したものでなくとも,地表やその地下に大規模な断層が存在する場合は,その断層の再活動や誘発変位の可能性が想定されるので,ずれ破壊の影響が及び得る範囲を考慮する必要がある.→2.2(2) ◎(サイト影響考慮事項) 地震活動により,将来放射性物質を閉じ込めておく機能に影響を与える可能性のある地下水の流動あるいは水質の変化が予想される範囲では,地震活動の影響を考慮する必要がある.→2.2(3) ◎(サイト影響考慮事項) 地震活動に影響を与えるテクトニクスについては,将来におけるその安定性を考慮する必要がある.→2.2(1)及び(2)

将来にわたる地震活動の影響評価のために,以下の項目について科学的調査を行う必要がある.地震活動の様式に変化を与え得るテクトニクスの変化についての調査は,2.1項(3)「テクトニクスの長期安定性評価」で記述した内容を適用する.

1) プレート境界地震の影響評価

2) 活断層の活動履歴と影響範囲評価

3) 既存断層の再活動性評価

プレート境界地震の影響評価

【調査の目的】

プレートの沈み込み帯に位置する日本列島では,最近110年間でM7程度以上のプレート境界地震が100個以上発生している.その具体的な影響としては地震動による処分施設への影響や,地震時の地下水変化が考えられる.地震動については地下ほど最大加速度が小さくなる傾向が一般的に確認されており,適切な施工がなされれば地下施設に深刻な影響を及ぼさないものとみられる.ただし,地震動で発生する大規模な斜面崩壊については,処分施設の設置場所によっては埋設物と地表との接近や新たな地下水移動経路の形成をもたらすケースがあり,その評価は2.6項「マス・ムーブメント」で行う.一方,処分地深度では地下水は基本的に被圧地下水(難透水層に挟まれた対水層や岩盤の割れ目系に存在する地下水で自由表面をもたない地下水)であると考えられる.過去の地震後の地下水変化の調査においては,このような被圧地下水の変化と不圧地下水(自由水面を持ち,その水面上の圧力は気圧と等しい地下水)は必ずしも区別されておらず,地震前の長期にわたる精度良いデータの蓄積もないことが多かったので,その評価は十分なものではなかった.

大地震発生時には,陸域の地下水が大きく変化する場合が多い.これは,安定大陸内に処分地の建設を検討している諸外国では見られない特徴である.したがって,放射性廃棄物地層処分の日本における安全確保のためには,このような大地震に伴う地下水変化を適切に把握する必要がある.すなわち,地震が地下水流動系に与える影響の評価のために,地下数m~1000mの深度における地震時~地震後の地下水変化の適切な評価(将来予測とその限界の提示)が必要である.本調査では,プレート境界で生じる巨大地震による地震動が深層地下水系の水理環境に与える影響の評価のための観測調査を行い,影響の将来予測を行う.

【調査の内容】

上記の目的を達成するために,以下のa)~e)の項目の調査が必要となる.

a)定常的な地下水変化の正確な把握(地震以外の要因による地下水変化の適切な評価と除去)

地下水流動を支配するのは,動水勾配・透水性・比貯留率(地層や岩盤における地下水の貯留能力を示し,比貯留係数ともいう.)と境界条件である海や川・湖等の水位である(ドミニコ・シュワルツ, 1995).境界条件と3次元的な動水勾配や透水性・比貯留率の分布が把握できれば地下水流動は予測できる.3次元的な動水勾配を把握するために,候補地において,深さ数m~1000mの範囲で深さの異なる地下水の水頭を,広く面的に連続観測する.他方,候補地周辺における既存の地下水観測データや地下水変動に関する文献を収集し,地下水が長期にわたってどのように変動してきたかを把握する.一方,それらの観測点(観測井戸)で,適宜揚水試験を行って,その観測井戸周辺の帯水層における透水性や比貯留率を明らかにする.透水性や比貯留率は地質構造によって大きく変化するので,ボーリング調査も含めた地質構造調査を行って,3次元的な地質構造を明らかにする.ボーリング調査で得られたコアを試験することで帯水層以外の地層や岩盤での透水性や比貯留率のデータも得ることができる.表層部や深部からの水の出入りの評価に関しては,水温や水質(溶存ガス含む)の情報が重要である.水温は水位とともに連続観測を行う.また,水質に関しては,長期の安定な連続観測が一般に難しいので,上記地下水観測点において定期的な採水と分析を行って評価する.以上の結果をもとに3次元的な透水性・比貯留率の分布を明らかにする.

地震以外で地下水変化をもたらすのは,一般に降雨・気圧・(人工)揚水・地球潮汐や河川・湖水・海水の水面変動等である.降雨・気圧や河川・湖水・海水の水面についても連続観測を行う.大規模な地下水揚水が行われているような場所は,本来,候補地から除外されるべきであるが,必要に応じて揚水の情報も把握する.地球潮汐については詳細な理論値が得られるので特に観測の必要はない.

以上から,定常的な地下水変化をもたらす要因(入力)の情報と,それが入力されるシステムの情報および出力(地下水変動)の情報が得られるので,定常的な地下水変化の正確な把握・評価が可能となる.それに基づいて,定常的な地下水変化を除去することも可能となる.

なお,上記の調査内容については,3.5項「水文調査・気象観測」,3.7.2項「掘削調査関連技術」,3.11項「室内試験・測定」で詳細に述べられているので,それらの項目を参照されたい.

b)地震に伴う地下水変化の正確な把握

上記地下水観測網によって,地震時の地下水変化を観測する.また,既存の地下水観測データや地下水変動に関する文献からも,地震時の地下水変化について情報を得る.以上の結果とa)で得られた情報から,地震時の地下水変化に関して正確な定量的評価ができる.

c)地震によってもたらされる地下水変化のメカニズムの解明

一般に地震時の地下水変化の主な要因は,地震時の体積歪変化・高度変化(地盤の隆起や沈降)と地震動による透水性・比貯留率の変化や液状化と考えられる.液状化を地震動によるスケンプトン係数B(徳永, 2003)(ある場所における間隙水圧と平均応力の比,その場の弾性定数によって決まる)の変化と再定義すれば, 液状化は,未固結堆積層だけではなくどこでも起こり得ることになる.地震時の体積歪変化や比貯留率の変化・液状化は,その場の間隙水圧の変化をもたらし,透水性の変化は動水勾配を変化させる.高度変化は,境界条件として位置づけられる河川・湖水・海水の水位が相対的に変化することを意味する.

地震時の地下水変化は,上記5つの要因が複雑にからみあって生じるが,以下のような方法でそれぞれの要因に分離して評価する.地震に伴う地下水変化の回復過程を考える場合,困難ではあってもそれぞれの要因に対して変化量を見積もっておくことは重要である.

地震時の体積歪変化(それに基づく間隙水圧変化)や高度変化は,地震の断層モデルからある程度理論的に求めることができる.日本においては,GPSの全国観測網があるので,高度変化の実測値を高精度で得ることができる.以上をもとに,地震時の体積歪変化や高度変化に基づく地下水変化については定量的な評価が比較的簡単にできる(Akita & Matsumoto, 2004; Sato et al., 2004; 小泉, 2004).

透水性変化・比貯留率変化や液状化は,地震動の強さや地質構造に起因して局所的に生じるのでその評価が難しい(Wang et al., 2001; Lai et al., 2004).地震後に観測点で揚水試験を再度行えば,その観測井戸に水を供給する帯水層に関しては透水性・比貯留率の変化を把握することができる.再度の揚水試験が困難な場合は,地震後の通常時の水位変化(降雨・気圧変化等による変化)を解析することで透水性・比貯留率の変化を把握することが可能である.難透水層や不透水層が一部破壊されてあらたな水みちができる(すなわち,帯水層以外の部分でも,3次元的に透水性・比貯留率の分布が変わる)こともある.これについては,上述の調査に加えて,温度や水質の時間的な変化を把握することである程度の評価が可能である.液状化については,気圧変化に伴う地下水位変化の解析によってスケンプトン係数の把握が可能である.また,地震後の地表調査(液状化の調査)および地質構造や短周期地震動(地震加速度)の情報からも液状化の状況の把握ができる.

d)地下水変化メカニズムに基づく地下水変化予測モデルの作成

地震時の体積歪変化,高度変化,透水性・比貯留率の変化,液状化のそれぞれの要因と,a)で得られた3次元的な動水勾配と透水性・比貯留率の分布をもとに,地下水変化予測モデルを作成する.

e)予測モデルに基づく予測値と実測値の差の解析とそれに基づく誤差やモデルの限界の評価

c)で得られた入力値をd)の予測モデルに入れて予測値を出し,実測値との差を解析する.c)~e)で相互にフィードバックを行い,最適な予測モデルを作成した上で,誤差やモデルの限界を評価する.

【調査における留意点】

数年間の調査期間内では,プレート境界地震が起こる可能性は高くない.しかし,より小さな地震においても,水位の変動が観測された場合は,そのメカニズム等が解明されれば,巨大地震時の影響を推定することが可能であると考えられる.一方で,地震に伴う地下水変化の場合,時には特異的に大きな変動を示す場合がある(Akita & Matsumoto, 2004; Sato et al., 2004; 小泉, 2004; Wang et al., 2001; Lai et al., 2004).本調査では,平均的な地震時地下水変化を把握することに加えて,特異的に大きな変動を示す場合のメカニズム・理由についても,十分明らかにする必要がある.

【将来予測の手法と留意点】

1回の地震に伴う地下水変化はある程度把握可能であるが,プレート境界地震で50〜100年という時間間隔の中で,地下水位の変化の直接観測および水位が元に戻るのか,あるいは変化したままなのかについては,短い期間では正確な観測は難しい.観測の結果,地震に伴い水位が回復する場合は,長期的にみて大きな影響とはならない可能性が高い.しかし,水位が変動したまま回復しない場合については,将来にわたり影響が累積してゆく可能性を否定できないので,そのような地下水環境は注意を要する.

【評価における留意点】

M8クラスの地震により引き起こされる地下水変化およびその累積性の有無を指標とすることができる.しかし,将来予測には大きな不確実性がみこまれるので,核種移行評価の場合には,最大の影響を評価に組み込むことが必要であろう.

活断層の活動履歴と影響範囲評価

【調査の目的】

陸域で起きる震源の浅い(20km以浅)大地震の多くは,震源断層のずれが地表にまで到達し,地震断層の出現や顕著な地形変化をもたらす.震源断層のずれの直撃は地下施設を破壊し,地震時の水文地質学的変化,断層変位の累積による隆起沈降がもたらす侵食堆積作用と水文地質学的変化も断層の近傍にまで影響を及ぼし得る.陸域での震源の浅い大地震の多くは活断層沿いで発生するため,調査対象地域及び周辺地域における活断層の存在を確認し,その影響を避けることが本調査の目的である.

1995年の兵庫県南部地震を契機に活断層調査が国主導で進められ,主要98活断層については既に調査が完了している.しかしながらそれ以外の活断層についての現地調査は不十分で,空中写真判読のみで活断層やその可能性が高いリニアメントが認定されているものも多い(活断層研究会,1991).地震断層を出現させた2000年鳥取県西部地震は既知の活断層空白域で発生したものであり,空中写真判読による活断層の検出・認定が必ずしも完全なものではなく,“未知の活断層”が日本には存在することを知らしめた(松田,2005).この例が示すように,既知の活断層以外で発生する内陸の震源の浅い大地震については,事前の文献調査で排除することが現在の知見では難しい.本調査では活断層として認知されていない断層についてもその活動性を評価しなければならない.

【調査の内容】

評価対象地域及びその周辺地域を対象に,地形判読によるリニアメントの抽出と活断層地形の抽出(米倉ほか,1990;渡部・鈴木,1999),リニアメントを対象にした地表地質調査及びトレンチ掘削調査による断層の存在確認(杉山,2001),断層の形態確認(面構造・線構造の種類と姿勢,断層面の形状,変位のセンス),断層岩の性状確認(幅,色調,粘土鉱物の同定),断層変位履歴の確認(被覆層への変形の有無と活動時期の特定),ボーリング掘削による断層累積変位量の確認,地震波探査・電磁気探査・精密重力探査などの地球物理学的手法による断層地下構造のイメージング(例えば物理探査学会,1998;池田ほか,2000;麻植ほか,2004),水文地質学的調査による断層周辺の水理構造の把握が必要である.活断層は,複数の断層からなる断層帯として活動している事例が多いので,成熟した活断層については断層帯全体の構造発達史,特に断層活動の移動(マイグレーション)履歴が,解明されることが望ましい.反対に,活断層地形が不明瞭で,被覆層との変位関係も不明瞭な未成熟の活断層については,断層岩の性状からその活動性を評価する必要がある.

【調査における留意点】

将来にわたる活断層の影響評価には,安全評価期間の長さも大きく関係してくる.すなわち,最も信頼性の高い産業技術総合研究所の活断層データベース[2] でも活断層は約10万年前以降に繰り返し活動したものが扱われている.従って,評価するべき将来が10万年を越えるような長期に及ぶ場合は,このような活断層の定義からはずれた断層運動も考慮する必要が出てくる.将来100万年の期間を念頭に置くなら,本調査では第四紀に活動した断層(広い意味の活断層)を対象にする必要がある.既知の活断層については立地選定で調査対象地域から排除されるが,広い意味の活断層(活断層帯)すべてが排除の対象となっているわけではない.また,活断層の移動や断層運動による地下水変化の影響範囲など未解決の課題があるため,活断層からの安全距離の概念は確立しておらず,周辺地域にある活断層も全て調査対象とする必要がある.調査にあたっては,以下のことに留意しておく必要がある.

- 例えば将来100万年を評価するのであれば,評価するべき将来に外挿するのに十分な過去(数100万年程度ないしはそれ以上)まで活動履歴を遡ると同時に,十分な時間分解能でこれを明らかにしておくことが望ましい.特に過去の断層変位速度の変化や断層マイグレーションがあれば,その詳細を検討することが必要である.

- 活断層地形が不明瞭で,被覆層との変位関係も明らかでない未成熟の活断層については,断層岩の性状からその活動性を評価する必要がある(相沢ほか,2005).これまでの断層破砕帯の研究から,活断層のガウジは還元色(青,緑,灰,白),古い断層のガウジは酸化色(ピンク,橙)であることが,経験的に分かっている.しかしながら,断層ガウジの色を決める要因は未だ解明されておらず,仮説の域を出ていない.断層と活動度と断層ガウジの色の相関関係の研究は現在進行中であり,その成果を随時取り込みながら断層活動度の評価を行う必要がある.

- 水文地質学的調査では,断層そのものの水理特性の把握を行い,断層が水みちとしてなのか遮水として機能するのか明らかにする.また,周辺への影響評価のため,断層周辺の水収支の全体像を明らかにするとともに,断層近傍に存在する地下水の年代,深部流体起源のCO2フラックス,透水性亀裂の分布,および異常間隙圧の成因を明らかにしておく必要がある.

【将来予測の手法と留意点】

調査結果で得られた過去の断層活動履歴を将来に外挿することが基本となるが,以下のことにも留意しておく必要がある.

- 地域によっては被覆層との変位関係から時間的に十分な断層変位履歴が復元できないケースもあり得よう.そのような場合には,評価期間に対し短い履歴を将来に外挿しても妥当であることを地質学的に担保する調査が別に必要になる.例えば断層変位の累積による隆起運動の状態を記述する構造発達史を確立することで,定性的な将来予測像を示すことが求められる.具体的な方法は2.1項(3)の「テクトニクスの長期安定性評価」と重複する.

- 断層活動に起因する水文地質学的変化については,正確な予測が困難なため予測される最大値で評価する必要がある.

- 断層変位の累積による地形変化がもたらす水文地質学的変化は,活動履歴を外挿した変位量を最大値として考慮する(従って,侵食による地形変化の軽減は考えない).

- 一方,断層変位の累積による地形変化がもたらす侵食作用は,断層変位の累積による隆起量を最大値として,直ちに河川の下刻が起こるものと仮定する.これは前項目の仮定と相矛盾するものであるが,安全サイドとして影響には最大値を採用するためである.

【評価における留意点】

評価対象地域内に広い意味の活断層が存在する場合は,その影響が及ぶ範囲を避けることは当然である.同様に,将来の断層活動のマイグレーションにより,活断層として変位する可能性があるような範囲も,不適切として排除する必要があろう. 地震時の水文地質学的変化,断層変位の累積による地形変化がもたらす水文地質学的変化については予測される最大値をもって,核種移行評価に組み込まれる必要がある.

既存断層の再活動性評価

【調査の目的】

日本の活断層の多くは,前期〜中期中新世に形成された伸張性断層をもとにした反転テクトニクスに支配されている(佐藤,1996).従って,活断層としては地表に現れない既存の断層が再活動をする可能性は今後も十分にあり得よう(例えば2003年宮城県北部地震).従って,評価対象地域やその地下に大規模な断層が存在する場合は,再活動の可能性を考慮し,ずれ破壊の影響が及び得る範囲を避けることを目的としている.また,既存の断層が全く別の地震によって誘発され変位を起こすこともあり,誘発断層もしくは同情性断層と呼ばれている.このような誘発ずれ変位を避けるためにも,評価対象地域の顕著な断層はすべて抽出し,その規模を評価して,誘発変位の影響が及び得る範囲を避けることを目的としている.

【調査の内容】

評価対象地域及びその周辺地域に存在する活断層ではないが顕著な断層の規模・構造地質学的な特徴と成因を明らかにし,その再活動性を評価しなければならない.具体的な調査内容は2.2項(2)の「活断層の活動履歴調査」とかなり重複する.すなわち地形判読によるリニアメントの抽出,リニアメントを対象にした地表地質調査及びトレンチ掘削調査による断層の存在確認,断層の形態確認(面構造・線構造の種類と姿勢,断層面の形状,変位のセンス),断層岩の性状確認,地震波探査・精密重力探査などの地球物理学的手法による断層地下構造のイメージングや伏在断層の検出を行わなければならない.

【調査における留意点】

評価対象地域及びその周辺には,地域によって存在頻度は異なるものの,必ず既存の断層が存在すると考えてほぼ間違いない.従って,確認された既存断層の再活動度の評価は,必ず求められることになろう. 断層の規模については地表地質調査によってできる限り水平方向の広がりを把握し,広域応力場や周辺の活断層とどのような幾何学的関係にあるのかを明らかにしておくことが必要があり,現在の応力配置でどのような変位が起こりえるのかを考察しなければならない.また,断層の地下構造については処分地深度よりもさらに深い構造,例えば数km以深まで地震波探査などの地球物理学的調査により明らかにしておくことが必要である.特に,中新世に形成された正断層群は,地下に伏在しているケースが多いので(高橋ほか,2006),地表に顕著な断層がなくともこの種の探査は不可欠である.さらに,地表に活断層はなくとも評価対象地域が海溝よりの場合は,地下にプレート境界地震の震源域が予想されるので,巨大地震発生時に既存断層が誘発ずれ変位を起こす可能性が高く,より詳細な断層調査が必要となる.

【将来予測の手法と留意点】

断層の再活動性の評価では,現在の応力場が評価期間内も安定に継続することが前提となる.反対に,テクトニクスの不安定な地域では,将来どのように断層の再活動が起きるのか予測することが極めて困難になる.具体的な予測方法は2.1項(3)の「テクトニクスの長期安定性評価」と重複し,評価対象地域及び周辺地域の既存断層を対象とした小断層解析が不可欠となる.応力場の変化が検出できれば,どのような断層群に再活動が起きたのか,いつどのようなテクトニックイベントに対応して変化が起きたのかを考察し,将来予測に反映させる必要がある.

【評価における留意点】

既存断層の再活動性評価では,再活動の可能性がある,可能性がない,不明の3つの判断に基づくことになろう.再活動の影響を被る可能性がある部分は,不適切な領域として排除されることは当然である.特に注意しなければならないのは,処分施設よりも地下に伏在する断層の再活動によって,処分施設を横切るずれ破壊が新たに生じるケースで,これを絶対に避けなければならない.また,地下にプレート境界地震の震源域がある場合も,副次的なずれ変位を避けなければならない.一方,再活動の可能性がない場合,または再活動性が不明である場合でも,地表から処分地深度まで連結した規模の大きな断層が存在する部分は,既に地下水系の移行最短経路となっている可能性があるので,安全評価において十分な考慮が必要である.

火山・マグマ活動

調査・評価項目:火山・マグマ活動 ●(概要調査評価事項) 第四紀火山の存在が明らかとなった地域は,噴火により廃棄体が直接破損あるいは地表に放出される可能性があり,避ける必要がある. ●(概要調査評価事項) 第四紀火山が存在しなくとも新たに火山が出現し得る地域は,噴火により廃棄体が直接破損あるいは地表へ放出される可能性があり,避ける必要がある.→2.3(1) ◎(サイト影響考慮事項) 第四紀火山の周辺あるいは巨大噴火の可能性のある範囲の周辺で,将来放射性物質を閉じ込めておく機能に影響を与える可能性のある地下水の流動,水質の変化あるいは地温の変化が予想される地域では,それらの火山・マグマ活動の影響を考慮する必要がある.→2.3(2) ◎(サイト影響考慮事項) 火山・マグマ活動に影響を与えるテクトニクスについては,将来におけるその安定性を考慮する必要がある.→2.3(1)及び(3)

【調査項目】

将来にわたる火山活動の影響評価のために,以下の項目について科学的調査を行う必要がある.火山活動の様式に変化を与え得るテクトニクスの変化についての調査は,2.1項(3)の「テクトニクスの長期安定性評価」で記述した内容を適用する.

1)第四紀火山の活動履歴の定量化と影響範囲評価

2)火山活動の時空分布調査と火山の新規出現性評価

3)巨大火山噴火の予測と影響評価

第四紀火山の活動履歴の定量化と影響範囲評価

【調査の目的】

評価対象地域内では,第四紀に噴火の実績がないことを確認することが,本調査の最初の目的である.既存の火山で起こる将来の噴火の直撃を避けるためには,将来10万年や100万年の期間を念頭に置くと,考慮対象を活火山だけに限定することはその噴火実績の短さ(過去1万年)では不十分で,第四紀火山を対象にする必要がある.

また,評価対象地域内には第四紀火山が存在しなくとも,周辺地域の既存火山で繰り返される火山活動の影響については評価しておく必要がある.特に火山活動が地下水系に与える影響,言い換えるとマグマの熱や火山性流体が地下水を介して周辺地質環境に与える影響については,マグマの貫入・噴出の及ぶ範囲よりさらに広域であると予想される.また,将来10~100万年に及ぶような期間を念頭に置くと,マグマ供給系の変化・停止・再開は頻繁に繰り返され,これに対応した噴出中心の移動も当然起こると予想される.評価対象地域に影響を及ぼす可能性のある既存火山についてはその発達史・マグマ供給系の変遷を,評価に必要な時間スケールで明らかにしておく必要がある.

【調査の内容】

評価対象地域内及び周辺地域に分布する火山岩の年代を決定し,評価対象地域内に第四紀火山が存在しないことの確認をする.周辺地域の第四紀火山からの側噴火の影響が及ばないことも確認する必要がある.

火山活動が地下水系に与える影響の評価のため,評価対象地域に含まれる広域地下水流動系において,その上流側に新規火山出現の可能性を否定できるかどうか確認する.上流側に既存火山が存在する場合は,その影響評価のための水理および地下水調査を実施する.影響の評価は水理学的影響と化学的影響に大別される.水理学的な影響として,火山・マグマ活動による地形や岩質の変化などが,地下水流動系の透水性変化を引き起こす可能性が考えられる.したがって,過去の地形変動や熱水による変質の有無を地質学的手法により確認する必要がある.化学的な影響としては,高温,低pH,高塩濃度,高CO2の特徴を持つ火山性熱水の混入による地下水の組成と反応性の変化の把握が重要である.そのために,評価対象地域に流入する広域地下水流動系の地下水について,その起源,マグマ発散物の濃度,化学特性,流量およびその変動特性について調査する.

【調査における留意点】

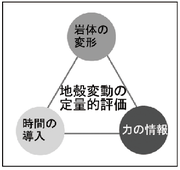

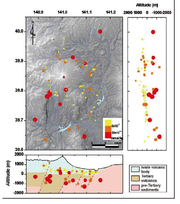

図4-4 岩手山周辺の地下水中の3He濃度の空間分布(産総研, 2007).

火山活動が地下水系に与える影響は,マグマから放出された火山性熱水が地下水に溶解し,主に広域地下水流動系を介して処分地周辺に影響するものと考えられる.したがって,調査においては,場合によっては評価対象地域よりも広い範囲での調査が必要になる場合がある.

地下水系への影響は,火山からの距離のみにより規定されず(深部地質環境研究センター, 2006; 2007),断層や構造に規制され特定方向に集中する場合がある(Ohsawa et al., 2002など).そのため,地下水調査は,断層の存在や地質構造を考慮した上で,十分な範囲で水理的および化学的影響に関する調査を行う必要がある.将来予測のためには,現在のマグマ活動の状態と地下水系へのマグマ起源物質の流出量の把握をしておくことが重要である(4.4項参照).マグマ起源物質の指標として,よくマントル起源物質である3Heが用いられる.4Heは,放射壊変によっても生成されるので,地下水の滞留時間が長いと高濃度になる特徴がある.地下水中のヘリウム同位体(3Heおよび4He)の利用は,起源および地下水の年代決定に有効であるので,火山周囲の地下水について空間的なデータを取得することが望ましい.岩手山における調査事例を図4-4(3He濃度分布)および図4-5(4He濃度分布)に示す(深部地質環境研究センター, 2007).図4-4より,マグマ起源物質の指標の濃度となる3He濃度は,深層地下水において高濃度であり,噴火活動中心から25km離れても高い濃度を示すことがわかる.図4-5より,深層地下水中では4He濃度が高いことがわかる.すなわち,深層地下水はマグマ起源物質も多く含む傾向にあるが,地下水の年代も古いことを示している.このような調査を行うことにより,マグマ起源物質の深層地下水系への拡散の実態を明らかにすることができると考えられる.

図4-5 岩手山周辺の地下水中の4He濃度の空間分布(深部地質環境研究センター, 2007).

また,調査地域内に温泉等が存在する場合は,その起源について詳細に調査を行う必要がある.もし,火山性熱水の成分を含む場合は,それが,どの火山から供給されたものであるのか,あるいは,地下に貫入したマグマによるものであるか等について,調査しておく必要がある.熱水変質の影響があるかどうかについても同時に調査を行うべきである.

【将来予測の手法と留意点】

現在の火山活動が持続すると考えられる時間範囲(数百年~数千年程度)の予測として,調査結果を変動しないものとして外挿することが可能であると考えられる.また,地下水系の年代などがわかる場合には,火山性熱水の混入量と水系の規模から,その地下水年代に相当する時間における平均的な熱水のフラックスとして影響を見積ることが可能である.岩手山における事例として,現在の活動中心から10km以上離れたところにおける地下数百mの深度に存在する帯水層へのマグマ起源CO2の平均フラックスは,表4-1のようになる(深部地質環境研究センター, 2007).フラックス値は地質および断層等の構造依存性が大きいことが示され,地下水の年代値に相当する期間における平均的フラックス値とみなすことができる.この事例では,数万年程度まで用いることができる場合があることを示している.しかし,実際の活動は,火山活動に相応して間欠的であると考えられるので,フラックスの変動幅については,注意が必要である.

| 地下水年代 (year) | 3He flux (mol/ka) | CO2 flux (109 mol/ka) | |

|---|---|---|---|

| 岩手火山体 | 数十〜数百 | 0.01〜0.1 | 0.1〜10 |

| 第三紀層 | 数千〜 | 0.01〜 | 0.1〜 |

| 中古生層 | 数千〜数万 | 0.001〜0.01 | 0.01〜1 |

| 断層帯 | 数十〜数万 | 0.01〜0.1 | 0.1〜10 |

表4-1

一方,10万年以上の超長期の予測においては,火山活動の様式は多岐にわたり,現状では正確な予測を行うことは難しい.100万年間は火山の一生にも相当する期間と考えられることから,火山活動の規模(マグマの規模)は,新規火山の出現も含めてある範囲内で定めることができると考えられる.地表調査により火山噴出物の量を見積もることができるが,その際,活動するマグマはすべて噴出するわけではないことに注意する.地下に貫入するだけで地表に噴出しないマグマは噴出する量の数倍(Francis et al., 1993)~数十倍(Kazahaya et al., 1994)の範囲と見積もられている.また,マグマ中に含まれる揮発物質の濃度は,斑晶中のガラス包有物分析で推定可能である(斎藤・日下部, 1989).これらの情報を総合することにより,マグマから発散するマグマ起源物質量を総量として予測できる.その場合,超長期にわたる火山活動による最大の影響について見積ることにより,将来予測を行う手法が考えられる.ただし,地下水への供給総量を見積るために必要な,マグマ発散物が地下水系に供給される量と大気中に火山ガスとして放出される量の比については,まだ,あまり研究例がない.今後,データの蓄積をはかる必要がある.

マグマから放出される熱水・ガスは,定常的に供給されているわけではなく,休止期にある火山からは,ほとんど放出されていない.逆に,活動期には,非常に多量のガスが一度に放出される特徴がある.2000年の三宅島噴火では,一日に最大10万トン規模のSO2ガスが大気中に放出された(Kazahaya et al., 2004).このようなガス放出活動は,山頂部のカルデラ形成に伴われており,三宅島では2000〜3000年に一度生じ,ガス放出は少なくとも数年は続くと考えられる.このガスの一部でも地下水系に供給されれば,それは莫大な量の火山性熱水となる.将来予測においては,地下水系に供給される火山性熱水が,一度に多量になる可能性も考慮する必要がある.

【評価における留意点】

火山の側噴火可能性範囲については,評価対象地域内を含む島弧での最大値で評価することが望ましい.第3章5節の「火山・マグマ活動」で述べたように可能性範囲は島弧の応力場の状況,すなわち水平差応力の大小で変化し,伊豆弧や雲仙地溝のような伸張応力場では大きくなることに注意しなければならない.

評価対象地域内に,熱水活動の痕跡がある場合は,その年代等を調べることにより,将来の再活動性の有無を評価する.次に評価対象地域を含む広域地下水流動系の上流域に既存火山が存在するか,あるいは,新規火山出現の可能性があるかという点の評価が重要である.新規火山も含めて,将来,上流域に火山活動が予測される場合は,塩化物イオン,炭酸イオン,CO2など処分地の性能に影響を与える成分の流量およびその変動特性を定量的に評価しておくことが望ましい.

火山活動の時空分布調査と火山の新規出現性評価

【調査の目的】

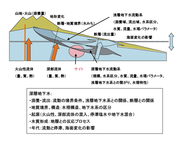

評価対象地域内には第四紀火山が存在しなくとも,対象地域内及びその周辺に新規に火山が出現する可能性については評価しておく必要がある.既存火山からの影響とは異なり,火山の新規出現ケースでは,マグマの新期発生・上昇に関する科学的理解を抜きにして,立地選定で排除することが出来ない.実験岩石学のこれまでの成果から,一般的に初生的なマグマの発生場は上部マントルと考えられており,上部マントルの岩石が溶融する条件(温度の上昇,圧力の低下,融点の減少)が満たされない限りは火山が出現しない.また,出現する火山の噴火規模・噴火様式の可能性についても検討しておく必要がある.これらの情報は,新規に出現する火山活動の影響範囲を考える上で必要である.日本列島下には冷たくて重い太平洋プレートやフィリピン海プレートが沈み込んでいるため,前弧域では火山・マグマ活動が起きていないが,その背後では火山・マグマ活動が活発で,地域的な片寄りが顕著である.火山分布の最も海溝側の位置は,沈み込み境界との平行性が良く,かつ火山分布密度も最大となるので,これを火山フロント呼んでいる.ただし,山陰から北部九州にかけての地域では,火山フロントの存在が不明瞭になり,火山も単成火山群(噴火の度に噴出地点が異なり,一輪廻の噴火活動で終わってしまう火山の集合)が卓越するなど,火山発生プロセスが他とは異なる地域も存在する.

【調査の内容】

まず,評価対象地域の周辺地域での火山活動の時空分布及び噴火様式の特徴を,将来の評価期間に当てはめるのに十分な程度の過去に遡って明らかにしなければならない.仮に評価期間として100万年を念頭に置くなら,数100万年程度の過去に遡る必要がある.同時に,火山噴出物の岩石学的特徴から,周辺地域でのマグマの発生にかかわる制約条件を明らかにしなければならない.また,地球物理学的観測から評価対象地域およびその周辺地域下の地殻・上部マントルの温度構造を明らかにしておく必要もあり,温度構造と現在の火山活動の成因関係を示せることが望ましい.このような成因関係が理解できれば,火山活動の時空分布変遷から地殻・上部マントル温度構造の変化履歴が復元でき,過去に新規出現した火山の発生プロセスが理解可能なものとなる.また,そのプロセスが理解できれば,逆に将来も火山活動が起こりえない地域の存在も科学的に説明できることになる.

【調査における留意点】

日本列島でのマグマの発生プロセス及び噴火様式は多様であり,地域毎に特色があるので,そのことを念頭に置いた,時空分布調査・火山地質学的調査・岩石学的解析が行わなければならない.また,地殻・上部マントルの温度構造についても,地域によっては技術的な問題により十分なデータが得られていない場合もある. 火山活動の時空分布及び噴火様式の変化履歴については,火山地質学的調査や放射年代測定によってデータを増やすことにより,より詳細な解析が可能となる(例えばKondo et al., 1998).しかし,火山噴出物の岩石学的検討では,マグマの成因論自体にいまだ未解決の課題も多く,簡単にマグマの発生条件を決められないことも事実である.不完全な概念モデルであっても,火山地質学的・岩石学的事実を説明できるような合理的マグマ発生モデルを構築する努力は求められよう.

図4-6 レシーバー関数による九州北部の地殻-マントル速度構造解析結果. 活火山のある福江島(FUK)の地下のマントルに低速度異常が検出される.Murakosi (2003)による.

東北地方における地殻・上部マントルの温度構造は,東北地方下に潜り込む太平洋プレートで発生し地殻・上部マントルを通過した多数の地震を地表の観測網で捉え,地震波トモグラフィーの手法により地震波速度異常として詳しく解析されている(長谷川ほか,1991;Zhao et al., 1992).しかしながら島弧下に潜り込むプレートが存在せず地震がほとんど発生しない地域,またはプレートが潜り込んでいてもほとんど地震が発生しない地域では,地震波トモグラフィーの手法がうまく使えない.このような地域では地球の裏側から来る遠地地震の波形データのインバージョンなど異なる手法で地下の構造を解析する必要がある(図4-6;Murakoshi, 2003).

【将来予測の手法と留意点】

火山活動の詳細な時空分布と噴火様式が明らかになり,何らかのパターンが見出せたとしても,これを将来に外挿するためには,なぜそこに火山が出現したのか,もしくはなぜそこに火山が出現しないのかを説明する科学的理論が求められる.

日本列島での火山フロントの位置は過去1000万年にわたって大きく変化しておらず,将来100万年に及ぶような期間を念頭に置いても日本列島周辺のプレート配置の変動が起きるとは考えにくい.この期間内に沈み込むプレートの速度・角度・温度に重大な変化が起こるような兆候は,今のところ考える必要はなかろう.潜り込む冷えた海洋プレートによって前弧域下のウェッジマントルが冷却されるプロセスは,マグマ発生を阻害する方向に作用する.日本列島では過去2000万年前から1400万年前に,特異な前弧域火山活動が起きたが,これは日本海の背弧海盆拡大というメガテクトニクス事件でマントルウェッジ内に高温のアセノスフェアが貫入しため,さらに西南日本では拡大直後の高温の四国海盆に島弧が乗り上げたためと考えられている(巽,1995;Kimura et al., 2005).日本列島周辺で現在拡大中の背弧海盆は沖縄トラフと伊豆-小笠原弧のリフト帯のみであり,これを除くと前弧域での火山の新規出現は考えにくい.

背弧域での火山活動の領域は,過去100万年の時間スケール内でも大きな変動が起きている.特に東北日本弧では,約30万年前以降に火山活動域の背弧側への拡大が始まり,火山の新規出現が起きている(山元,1999).このような火山活動の時空分布は,ウェッジマントル内の対流プロセスの反映であると考えられている(Tamura et al., 2002).現在のウェッジマントルの温度異常は地震波観測等で明らかにすることが出来るが,火山時空分布の変化はこれに対応してウェッジマントル内の温度分布にも変化が起きていたことを示していよう.将来を予測するためには,ウェッジマントル内の温度分布変化パターンを外挿する必要がある.マントルの流動は10cm/年程度の速さが期待されるが,その移動距離は評価期間100万年では100km程度となる.また,西南日本では背弧域での単成火山群の活動が100万年スケールで継続しており火山群の周辺では火山の新規出現が繰り返されてきた(宇都,1995;Sudo et al., 1998).噴出するマグマはアルカリに富んだ玄武岩質マグマが卓越しており,マグマ発生のプロセスと噴火様式が東日本と西日本で全く異なっている.

【評価における留意点】

新規に出現する火山の評価を定量的に行うことはかなり困難であり,今のところ評価すべき将来ににその影響の有る・無し・評価不能の3つの基準で判断せざるを得ない.これは,ある地域にいつどれくらいの規模の火山が出現するのかを,定量的に予測することが不可能なためである.また,これまでの研究成果により,火山の新規出現は時間的にも空間的にも偏在していたことは明らかである.したがって火山の発生をランダム事象として捉え,発生回数と時間だけから確率を与えても,評価期間や地域の与え方で値が変わってしまい,確率的に意味をもたない.評価としては,火山地質学的・岩石学的事実や地球物理学的観測データを説明できるような合理的マグマ発生・噴火モデルが得られているか,モデルから導かれる将来の影響の有無が妥当なものであるかどうか,の妥当性の判断が重要になろう.

巨大火山噴火の予測と影響評価

【調査の目的】

日本列島では,発生頻度は低いものの巨大噴火(噴出マグマ量が100km3を越えるような噴火)が繰り返し発生している.特に阿蘇カルデラや姶良カルデラの位置する九州中南部は最近10万年間に数回の頻度で巨大噴火が発生しており,その頻度は他地域よりも大きい(町田・新井,2003).影響範囲が広大であるため,立地選定で排除するためには,評価対象地域から離れた遠方で起きる巨大噴火についても考慮する必要がある.また,将来の発生を予測する為には,過去の噴火履歴調査だけではなく巨大噴火をもたらすマグマ供給系への科学的理解も必要とされるであろう.

【調査の内容】

評価対象地域から100km程度の範囲にあるカルデラ火山(火山群)を対象に巨大噴火を含む噴火履歴(年代・規模・噴出物の岩石学的特長)を明らかにしなければならない.また,巨大噴火がもたらした種々の影響(侵食・堆積作用への影響,応力場への影響,地下水流動系への影響など)も評価しておく必要がある.将来100万年の期間を念頭に置いても,巨大噴火の再来間隔が数100万年に及ぶものもあるので,再来間隔よりも十分に長い過去にまで遡って対象とするカルデラ火山(火山群)を選ぶ必要がある.

【調査における留意点】

巨大噴火の影響評価の調査は,調査地域が広範囲に及ぶため,目的を絞った調査を行う必要がある.また,調査で評価できない事項については,室内実験や数値実験も合わせて行い,評価に反映させる必要がある.

- カルデラ火山(火山群)や巨大噴火の産物はその規模の大きさのため,地質学的に古いものであっても保存されやすく,噴火履歴の解析自体はデータ量を増すことにより比較的容易に実施できる.しかしながら巨大噴火が周辺に及ぼす間接的な影響については直接現地調査で確認できないことが多い.例えば,100km3を越えるマグマが地表に噴出した結果,噴出源には径10km前後かそれ以上の陥没カルデラが形成されるが,この現象によって周辺の岩盤にどのような力学的影響が起きるのか明らかになっていない.そもそもこのクラスの噴火は,現代的な観測体制下で起きたことがなく,何が実際に起きるのか予測が難しい.格子の粗い力学的数値計算は実施可能であるものの,地層処分システムに影響を与えるような裂か形成の評価が出来るような解析はこれまで試みられたこともない.また,地殻内に新たに100km3を越えるマグマが蓄積される過程で,熱的影響や地下水系への影響がどのように現れるのかも検討しなければならない事項ではあるが,その解析も行われていない.

- 巨大噴火をもたらすマグマ供給系を理解するためには,どのようにして大量のマグマが生産され,地殻内に蓄積し,噴火へと至ったのかを明らかにすることが望ましい.そのためには巨大噴火噴出物の岩石学的検討だけではなく.巨大噴火以前の火山活動時系列を対象にした解明が必要になってくる.また,地球物理学的探査により地殻内のマグマ溜まりの位置があきらかにできれば,巨大噴火マグマ供給系への大きな制約条件となる.

【将来予測の手法と留意点】

噴火履歴調査から明らかになった巨大噴火再来間隔を評価すべき将来に外挿することが基本となる.その信頼性を担保するためには,噴火再来間隔が何によって支配されているのか明らかにされていることが望ましい.将来100万年の期間を念頭に置くと,地域によっては必ず巨大噴火の間接的な影響を被るはずである.調査における留意点で記述したように力学的影響や地下水系への影響がどのように現れるのかは不明な点が多い.評価対象地域の地質状況に合わせた何らかの考察によって影響の最大値を示すことが必要になるものと思われる.

【評価における留意点】

将来の巨大噴火によるカルデラ陥没で,評価対象地域が直接的に破壊される可能性があれば直ちに立地選定で排除されるべきである.間接的な影響(力学的・水文地質学的)については,予測される最大値を持って評価地域毎の核種移行評価に組み入れることが必要になる.その予測最大値は現状ではわかっていないため,今後,明らかにするための手法開発の必要がある.

深部流体

調査・評価項目:深部流体 ◎(サイト影響考慮事項)深部流体の活動により,将来放射性物質を閉じ込めておく機能に影響を与える可能性のある地下水の水質変化が予想される地域では,深部流体の影響を考慮する必要がある. ◎(サイト影響考慮事項) 深部流体の上昇に影響を与えるテクトニクスについては,将来におけるその安定性を考慮する必要がある.

深部流体の地下水系への流入の定量化と影響評価および将来予測について調査を行う.深部流体の上昇の様式に変化を与え得るテクトニクスの変化についての調査は,2.1項(3)の「テクトニクスの長期安定性評価」で記述した内容を適用する.

【調査の目的】

深部流体に含まれる廃棄体やオーバーパックに影響を与えうる成分(特にCO2, Cl等)の流量および変動の可能性をまとめ,将来にわたり処分場に与える影響の評価を行うことが本調査の目的である.深部流体は熱水として上昇してくる場合があり,その場合は熱に関する情報も取得する必要がある.

【調査の内容】

評価対象地域内において,深層地下水調査を行い,その化学種の起源解析,水質形成機構解析および年代測定を実施し,深部流体起源の成分(特にCO2, Cl等)について,その濃度および当該地下水層へのフラックスについての定量化を行う.評価対象地域に影響を与える深部流体が,停滞系(以下,停滞水とする)である場合と,深部から供給される流体(以下,深部上昇水とする)である場合とでは,周辺への影響が大きく異なるため,帯水層の構造や地下水年代を調査した上で判断する.調査は,新規あるいは既存の坑井や湧水などを対象とするが,場合によっては,河川の調査も行う.また,熱水として上昇している場合については,その温度観測のみならず,各種化学温度計(深部地質環境研究センター,2001)を用いて,深部における温度の推定もあわせて行うことが望ましい.

地下水調査手法,化学分析,起源解析,水質形成機構解析および地下水年代測定の手法に関しては,3.5項「水文調査・気象観測」,3.7項「掘削調査」,3.11項「室内試験・測定」および4節「地下水システムの解析と概念モデルの構築」を参照されたい.分析値と起源解析により,地下水中に含まれる各種成分の深部流体起源の濃度がわかる.より正確を期するためには,水質形成機構解析を実施し,地殻中の岩石・鉱物との反応による物質収支を求めておくことが望ましい(深部地質環境研究センター,2005).これらの結果から,当該地下水系に流入する深部流体起源成分の濃度を明らかにする.当該地下水層の地下水年代と深部流体起源成分の濃度から,各成分のフラックスを求めることができる.

評価対象地域に流入する上流側に深部上昇水の上昇域が存在すると考えられる場合は,その影響評価のための地下水調査を上流側においても実施する.評価対象地域に流入する広域地下水流動系の地下水について,深部流体起源成分の濃度,化学特性,流量およびその変動特性について調査する.

【調査における留意点】

結晶岩地域のように,地下水層が亀裂系の形態となっている場合については,上述のような手法を用いることが困難な場合がある.その場合では,表層へのフラックスとして,河川流量調査および河川に含まれる深部流体起源成分の濃度を用いることにより,深部流体起源成分のフラックスを求めることができる場合がある(深部地質環境研究センター,2003).

深部から上昇してくる深部上昇水は,沈み込むスラブ,マントルから放出される流体を起源としていると考えられるため,その上昇通路は,構造線,断層等の地殻の割れ目が主経路であると考えられる.地下水系にCO2やCl等の深部起源成分の寄与があった場合は,正確な影響評価のため,深部上昇水の上昇域の特定が必要である.評価対象地域内において,断層,構造線が存在する場合は,その周辺部において重点的に調査を行う必要がある.

深部上昇水には,CO2が多く含まれるため,地表に自噴している場所では,遊離ガスとして観察される場合がある(図4-7).この場合は,遊離ガスの化学・同位体分析を行い,地下水と同様に起源を明らかにする.地下深部においては,遊離ガスは溶存していたと考えられるので,正確に地下深部における地下水中の深部流体成分濃度を求めるには,地下水と遊離ガスの量比を求めておく必要がある.量比の推定が困難な場合は,当該地域に供給される深部上昇水が,深部上昇水の典型的事例と考えられる有馬型熱水の深層におけるCO2含有量(0.6mol/l;深部地質環境研究センター, 2007)と同じと仮定して用いる等が考えられる.

図4-7 炭素同位体組成および無機全炭酸濃度から求められた地下水中の深部起源無機炭素濃度の分布. 調査地点がプロットされており,点のない地域については調査結果がない.CO2遊離ガスを含む地点は☆で表した(産総研, 2007).

【将来予測の手法と留意点】

影響を与える深部流体が停滞水の場合は,現在観測される化学組成が将来にわたって一定であるかどうかの判定が重要になる.この場合は,停滞水の組成および年代について,3次元的な調査を行い,その分布の傾向から判断できる可能性がある.しかし,現状では十分な事例研究はなされていない.

一方,深部から上昇してくる深部上昇水のフラックスを求めるには,困難を伴うのが実際のところである.変動に関する正確な将来予測は,現状ではさらに難しい.しかし,このような深部流体は沈み込むスラブおよびマントルを起源にしていると考えられることから,テクトニクス環境が変わらないと考えられる時間範囲の中では,地表付近へもたらされる平均的なフラックスも変わらないと考えられる.評価対象地域という特定の場所におけるフラックスは,浅所における構造線や断層の水理特性の影響を大きく受けると考えられ,変動の原因はそれらの水理特性の変動の影響により決まるであろう.また,広域地下水系の水理特性の変動による影響を受けることも明らかであるため留意する.

考慮すべき地下水系について水理特性の変動が明らかでない場合については,変動幅として,深部流体の典型的事例と考えられる有馬型熱水のCl, CO2のフラックスの見積り値を最大値として用いて評価すべきであろう.

【評価における留意点】

評価対象地域に影響する深部流体の存在が確認された場合,その起源が長期停滞水であるか深部から上昇する深部上昇水であるかの評価がまず重要である.停滞水である場合は,高塩濃度の特徴により腐食性の特性を持つため濃度値が重要である.深部から上昇してくる深部上昇水である場合,高塩濃度,低pH,高CO2 (高温であることもあり得る)である上に,定常的に供給されていると考えられることから,ClおよびCO2の濃度とフラックス値の両方の値が重要である.また,供給される上昇水が高温の場合は,深層における温度の目安になる化学的に推定可能な平衡温度(深部地質環境研究センター,2001)についても指標とする.

泥火山

調査・評価項目:泥火山 ●(概要調査評価事項)第四紀に活動した泥火山の存在が,概要調査で明らかとなった地域は,廃棄体が直接破損あるいは地表へ放出されることが懸念されるので,避ける必要がある.

泥火山の活動の影響評価および将来予測について調査を行う.

【調査の目的】

将来の泥火山の活動を評価するために必要なデータを取得し,適切な評価モデルを作成する.

【調査内容および留意点】

わが国の陸域で泥火山が分布している地域は限られているので,立地段階でこれらの地域を除外するのは,それほど困難なことではない.泥火山は,異常間隙水圧(異常高圧)に起因する地表への高速流体移動が実際に地形に現れたものである(千木良・中田,1994)と考えられているので,泥火山および異常間隙水圧の分布域を避けることで,泥火山の影響は回避できると考えられる. しかし,わが国では,泥火山は油田あるいはメタン田開発のための地表兆候としてのみ捉えられることが多かった(佐々,1954)ため,泥火山の活動を明確に意識して調査を行っているのは,田中(2006)のみであるといっても過言ではない.このように,現在の泥火山の活動については研究が始まった段階であるので,以下にいくつかの事例を書き並べ,泥火山調査時の留意点に代えることとする.なお泥火山に関するレビューは,山縣・小川(1989),千木良・中田(1994),土木学会(2006),高橋ほか(2006)等がある. 将来の泥火山活動については,泥火山を生成する地質環境を抽出する方式をさらに研究する必要があると考えられる.

- a)泥火山の分布について

わが国の陸域には,新冠(北海道日高郡),歌越別(北海道天塩郡)および松代(新潟県十日町市)の3つの泥火山がある.このうち,歌越別泥火山はメタン鉱山として稼行している.新冠泥火山もメタン鉱山として利用されていた(北海道開発庁,1958).松代泥火山もメタン,石油の調査を行った伊木(1907)にはメタン孔と記述されている.実際,泥火山の小規模なものがメタン孔であると考えられている(佐々,1954).また,わが国周辺海域にも,主に前弧域に多数の泥火山の存在が知られている(例えば千木良・中田,1994).

- b)泥火山群の連続性について

新冠泥火山は,新冠背斜,節婦断層(北海道開発庁,1958)に沿う約12kmの範囲にある9つの泥火山からなる(千木良・田中,1997).松代泥火山は蒲生向斜(竹内ほか,,2000)に沿って蒲生,室野,2つの泥火山が並んでいる.相互間隔は2kmである(田中,2006).400座以上の泥火山が分布するアゼルバイジャンでは,その分布範囲は100km以上にも及んでいる(高橋ほか,2006).

- c)1つの泥火山の影響範囲について

北越急行ほくほく線鍋立山トンネル(全長9.1km)は松代(蒲生)泥火山の直下を掘削した.最高30kgf/cm2にも達する非常に高い土圧に遭遇した難工事区間は中工区(3327m)と,西工区(4039m)の東部(中工区の西1600m)である.儀明斜坑(出口は蒲生付近)では,発破時に可燃性ガスに起因すると考えられる爆燃が2回起きている.また崩壊事故等は,西側出口から2km程度から5.5km程度までの区間,すなわち蒲生泥火山とその西部において起きている.そのため,泥火山から3km程度までの範囲は特に注意を要する区間であることが考えられる.また,「ガス」と書かれた事故も存在することから,可燃性ガスの上昇経路(メタン孔)が,泥火山の周辺には多数存在している可能性も示唆している(例えば井上ほか,1978).

- d)泥火山の作る陥没地形について

泥火山の活動には,大規模な陥没運動を伴った活動時期があると考えられている.実際,松代(蒲生)泥火山では直径600m,新冠泥火山では直径1000m,馬群潭泥火山(サハリン南部)では直径250m以上の陥没構造があることが推定されている(田中,2006).

- e)泥火山の体系的な調査法について

田中(2006)は泥火山調査の体系として,以下の調査を提唱している.

- 地形調査(空中写真解析,レーザースキャナー探査)

- 地質調査(地質構造の調査,露頭観察)

- 粘土・岩石の調査(X線分析,14C年代調査,ビトリナイト反射率)

- 地下水・ガスの調査(地下水・ガスの化学・同位体組成分析)

- 物理探査(高密度電気探査,CSAMT法調査)

- 坑井調査

- 室内実験,他の泥火山,マッドダイアピル地域の比較研究

【評価における留意点】

泥火山の影響の回避は,現在存在する泥火山の活動域から離れていること,および将来泥火山が活動する可能性のある地域から離れていること,により可能である(後者については,泥火山を生成する地質環境を抽出する方式についてさらに研究が必要であると考えられる).

泥火山(メタン孔を含む)あるいは異常間隙水圧の分布域を含有あるいは近接する場合には,体系化された泥火山に対する調査を行わなければならない.

マス・ムーブメント

調査・評価項目:マスムーブメント ●(概要調査評価事項)大規模なマスムーブメントの徴候が概要調査で明らかとなった地域では,斜面変動に伴うクリープやずれ破壊により廃棄体が直接破損することが懸念されるので,クリープやずれ破壊の影響が及ぶ範囲は避ける必要がある.

将来の大規模なマス・ムーブメントの影響評価のために,大規模なマス・ムーブメントの存否や分布範囲・影響範囲について科学的調査を行う必要がある.なお,大規模なマス・ムーブメントとしては,崩壊物質量が1000万m3を超える巨大崩壊(町田,1984)および100万m3から1000万m3程度の(準)巨大崩壊を調査の対象とする.

【調査の目的】

大規模なマス・ムーブメントは,例えば四万十帯の七面山崩れ(岩盤クリープ範囲4km×3km,深さ400m)・赤崩れ(岩盤クリープ範囲3km×1.5km,深さ300m)の規模・深さから明らかなように処分深度に重大な影響を及ぼしうる(Chigira,1992;Chigira & Kiho,1994;千木良,1995).概要調査地域が山岳地域である場合や後背地に山岳地域をもつ地域の場合は,それらの山岳地域に大規模なマス・ムーブメントが存在するか否かを把握しなければならない.また,大規模なマス・ムーブメントが存在する場合は,その規模・深さや活動性に関する調査・観測を行い,大規模なマス・ムーブメントの影響にかかる将来予測を行う.

【調査の内容及び留意点】

崩壊物質量が1000万m3を超える我が国の巨大崩壊は,主として火山体周辺と四万十帯の泥質堆積岩地域に発生しており,それ以外には濃飛流紋岩類中の帰雲山崩れがわずか1例知られているにすぎない.崩壊物質量が100万m3を超える(準)巨大崩壊は,我が国では多数存在するが,やはり火山体周辺と四万十帯の泥質堆積岩地域に多く,これら以外では付加体堆積物中の石灰岩体周辺,三波川帯の結晶片岩地域,またいわゆるグリーンタフ地域に比較的多く認められる.巨大崩壊の発生地点は地域的に偏在しており,周辺の地質・地質構造と密接に関係していることに留意する必要がある.なお,以下では,巨大崩壊や(準)巨大崩壊が多発する火山体周辺は概要調査地区の選定段階で排除されるため,調査の対象から除外し,調査内容についても記述しないこととする.

巨大崩壊の調査は,空中写真判読と現地調査による.空中写真判読では,地すべり・崩壊地・禿赭地などの変形地の特徴や多重山稜・線状凹地・山向き小崖などの重力性変形構造に特に注目して判読を行う.また,付加体堆積物中の石灰岩体周辺に発達する崖や壁岩などの変形地の特徴や傾斜変換線の分布なども将来の巨大崩壊の予測において重要である.

現地調査では,マス・ムーブメントによる変動の可能性のある地塊の地質・走向傾斜と地山の地質・走向傾斜との連続性・整合性が主たる調査・検討の対象となる.変動地塊と地山の地質に連続性がある場合においても,走向傾斜に差異があればクリープの可能性があり,大規模な岩盤クリープであるのか大きな褶曲構造の一部であるかの判別を行わなければならない.なお,岩盤クリープの初期のものは地表調査で判別できない可能性があるが,ボーリング調査を併用した総合的な検討により判別可能と考えられる.また,付加体堆積物中の石灰岩体周辺では,石灰岩体の三次元的な分布と山体の浸食特性などを総合的に検討し,巨大崩壊の発生する可能性を評価する必要がある.

マス・ムーブメントに関連する一般的な調査法については,例えば松村ほか編著「土砂災害調査マニュアル」(1988)などが,また大規模クリープに関する調査時の留意点については,千木良「災害地質学入門」(1998)などを参照されたい.

【評価における留意点】

概要調査地域とその周辺部に大規模なマス・ムーブメントの徴候が明らかとなった地域では,マス・ムーブメントの周期性を評価した上でマス・ムーブメントに伴うクリープやずれ破壊の影響が及ぶ領域を予測し,その領域を避ける必要がある.また,マス・ムーブメントに伴うクリープやずれ破壊の影響が及ぶ領域より地表側の領域は斜面変動により崩壊する可能性が存在し,廃棄体がその領域内に存在する場合は地表に放出される可能性があるために,その領域を避ける必要がある.

地質環境の調査

【調査の目的】

概要調査地区における地質環境調査は,地質環境に関わる法定要件・環境要件への適合性を評価するために必要な地質・地下水などの基本的なデータを取得し,また地下水移行シナリオの解析に必要なデータを取得することを目的とする.なお,ここで述べる地質環境のデータとは,坑道掘削や操業の擾乱を受ける前の初期的な状態のデータ(ベースラインデータ)を意味し,地層処分関連施設による坑道掘削や操業による環境の変化を捉えるため,あるいは地層処分関連の閉鎖に伴う地質環境の回復過程を捉えるための重要な基準状態とみなされる(IAEA,1999; IAEA 2001).

地質環境調査により取得をめざすデータには,次のようなものがある.

- 地形

- 地質体の分布(物性・化学特性などを含む)

- 地質構造(断層などの構造の物性・化学特性などを含む)

- 水文地質構造(深層地下水系の涵養域・流出域を含む移行経路の全容)

- 熱構造

【地質環境調査項目の設定と留意点】

a)主な地質環境調査法

概要調査では,文献調査段階で得られた概要調査地区およびその周辺地域に関する既存資料の収集・分析により,概要調査地区の地質環境に関する一定のデータが得られており,その課題についても整理が終了していることが前提となる.概要調査では,多岐にわたる調査技術と解析・評価技術を組み合わせて実施する必要があるが,具体的な調査方法には次のようなものがある.

- リモートセンシング:衛星画像・空中写真判読・解析など

- 地形調査:現地地形調査(地形測量含む)

- 地質調査:地表地質踏査(土壌調査含む)

- 物理探査:重力探査・磁気探査・電磁気探査など

- 水文調査・気象観測:天水・地表水・井戸水調査(水文・水質調査など),気象観測など

- 地温調査:熱兆候,温泉調査など

- 掘削調査:ボーリングやトレンチなどの掘削による深度方向の総合的調査

- 資源調査

- 海域調査:沿岸域の調査に特有な事項

- モニタリング:長期間の連続的あるいは一定期間毎の調査が必要な事項

- 室内試験・測定

これらの調査法については,3.1〜3.11の各節で詳述する.

b)地質環境調査と解析・モデル化の流れ

通常の地質環境調査では,以下のような調査の流れが取られることが多い.

- 既存資料調査:文献調査に相当.

- 地表調査:地表近傍のデータを取得するとともに,地下の主要な構造を推定する.また,室内試験・測定用試料を採取する.

- 断面調査:物理探査により,地下の主要構造に関する断面構造のデータを取得する.

- 掘削調査:ボーリング・トレンチ調査により,主要なコントロールポイントにおける深度方向の実データを取得する.

- 解析・モデル化:各調査により取得されたデータを基に,三次元的な構造をモデル化する.

実際の調査にあたる上記(1)~(4)の調査の中で,最も調査期間を必要とするのは(4)の掘削調査のうち処分深度より深い大深度掘削と,(1)の地表調査のうちモニタリングが必要となるものである.モニタリングは,水調査のように平準値を取得するために少なくとも数年間程度の継続した観測値が必要となるものや,微小地震観測などのように地震活動の枠組みや局所的な応力分布等のデータを取得するために長期間の地震活動データの観測が必要となるものについて実施する必要があり,より長期間の連続的な観測により,より精度・確度の高いデータが得られるといった特徴がある.

概要調査では,調査期間に一定の制約があるため,地表調査→断面調査→掘削調査といった段階を追った調査計画の立案は恐らく困難となる.日本では100年以上にわたって蓄積された地質調査の成果を文献調査段階で利用できることから,概要調査地域の地質の大勢については文献調査終了時に把握できている可能性が高く,文献調査結果と地表調査の初期的な成果を基に大深度掘削調査地点やモニタリング項目・地点が選定され,その後の調査は全てが併行して進行することになる可能性が高い と考えられる.調査プログラムは,調査期間の制約を考慮したものである必要がある.

【地質環境調査結果の評価・モデル化】

取得された地質環境のデータは,それを基に地層処分環境としての成立性に関する評価を行なうとともに,地質環境のモデル化を行うことになる.地質環境の安全評価における主要な評価項目には以下のようなものがある.

- 概要調査地区の地質環境の法定要件・環境要件など(侵食堆積・断層・火山・泥火山・マスムーブメントなど)への適合性.

- 概要調査地区内の処分候補地の処分深度における地温,地下水の流速・地化学特性などの地質環境の妥当性

- 地質構造・水文地質構造のモデルの妥当性・信頼性

以下の節では地質環境の安全評価に必要な調査・評価項目を例示するが,これらは安全評価を行なう上で最低限必要な調査・評価項目であり,実施側がこれ以外の調査を行なうことを妨げるものではないことに留意されたい.

リモートセンシング

日本では,表層に植生が発達していることが多く,また地質の概要について一定の知識が蓄積されている.従って,概要調査段階で行われるリモートセンシングの中心は航空空中写真の判読が中心となる.衛星画像解析では,広域のリニアメント解析や地表温度探査などが重要となる.なお,法定要件・環境要件などに関わるリモートセンシングに関しては,2.1項「侵食・堆積及び海面変化」,2.2項「地震活動」,2.6項「マスムーブメント」を参照されたい.

空中写真判読では,活断層の判定基準などが公表されているが,判読者の知識・力量・癖などにより判読結果が異なることが一般的である.そのため一つの判読の観点に対しても複数の判読者による判読を行ない,判読結果の照合を行なう必要がある.また,複数の観点から判読することも必要である.空中写真の判読結果はそれを単独で用いるのではなく,現地地形調査のデータをフィードバックすることにより,より精度・確度の高い判読が行なえることにも留意する必要がある.

リニアメント解析において,衛星画像を用いたコンピュータによる自動解析と空中写真を用いた目視判読では,次のような特徴がある.

- 衛星画像を用いた自動解析は,連続性の高い大規模な構造を抽出するのに適している.一定の論理で自動解析するため,空中写真判読と異なり判読者の癖がでることはない.使用する衛星画像の撮影時期・光線の方向・撮影角などにより,一定方向の構造が強調される場合があることに留意する必要がある.

- 空中写真判読では,既に述べたように判読者による癖があるが,複数の判読者の判読結果を突き合わせることにより,個人の癖の部分をある程度うち消した判読結果が得られる.また,大縮尺の空中写真を基にした詳細な判読が可能である.

- 人工的な地形改変の影響は近年ほど顕著であり,特に微地形については改変されている地域が多くなっている.近年の高解像度の衛星画像を用いても,自然地形が豊かに残っている地域を除いて,人工的な地形改変後の地形・表層環境しか把握できない.一方,空中写真はアメリカ合衆国空軍(1940年代),日本地図センター国土交通省国土地理院系),日本森林技術協会(農林水産省系)が提供する異なった撮影年次・撮影範囲の空中写真が多数存在する.近年の人工的な地形改変の影響を排除するためには,より古い撮影年次(例えばアメリカ合衆国空軍撮影)の空中写真を利用する必要がある.また,異なった撮影範囲の空中写真を用いることで,大きな地形要素から比較的小さな地形要素までの判読が可能となる.

- 処分深度を300m~500mと想定した場合に,処分深度に影響を及ぼすリニアメントを判読するためには,地表の連続長>処分深度×2程度のリニアメントの判読を行う必要があり,この規模のリニアメントの判読はコンピュータによる自動解析では(現状では)不可能である.従って,複数の判読者による空中写真判読が現状では唯一の方法となり,(3)で述べた事項を考慮すると空中写真判読の利点は極めて大きいと考えられる.

衛生画像を用いた地表温度探査は,地表面から放射される熱赤外領域の電磁波を,衛星に搭載された赤外線センサで捕捉し,そのバンドデータを利用して地表温度を測定する方法である.広域の温度異常を検出するのに適しており,火山や噴気帯,自然湧出する温泉・鉱泉などの捕捉が可能である.

地形調査(地形測量含む)

地形調査では,リモートセンシングの結果(変位地形,線状地形,段丘面など)を参照にしながら,現地踏査により変位地形・線状地形(リニアメント)の成因(断層,地質境界など)や段丘の構成物・累重関係など地質・地形に関するデータを収集・解析し,特に第四紀の地形発達史を構築することが重要になるが,その詳細については2.1項「侵食・堆積及び海面変化」,2.2項「地震活動」を参照されたい.なお,現地踏査における主な調査対象には次のようなものがある.

- 断層・線状地形(リニアメント):分布・成因

- 遷急線・遷緩線:分布・成因

- 指標地形面(基準地形面)

-

- 段丘面:分布・比高,段丘構成層の形成年代・構成岩石種,被覆層の形成年代・構成鉱物種

- 侵食小起伏面:分布,侵食小起伏面残留堆積物の形成年代・構成岩石種,被覆層の形成年代・構成鉱物種

- 地すべり,崩壊地形,岩屑なだれ堆積物:分布,形成年代・形成要因

- 人工改変地形:分布,形成年代

現地踏査以外では,航空レーザー測量による詳細な地形測量や,GPS測地と光波測距等を組み合わせた地表面変動に関する詳細なデータも現在の地形変動を把握する上で重要なデータとなる.

航空レーザー測量は,GPSを搭載した小型飛行機・ヘリコプターによりレーザー測量を行なうものであり,従来に比べて遥かに高い高さ方向の精度を持つDEMの作製が可能である.人工的な地形改変を受けていない地域については,自然地形として存在する微地形を高精度に計測可能であり,地震活動やマスムーブメントの前後の地形変化を検出できる可能性がある.ただし,航空レーザー測量で得られる一次的な地物面から地形面を抽出するためには,自動解析結果と空中写真の突き合わせによる確認作業が必要である.

GPS測地点を高密度に配備した高精度測地と光波測距(将来的には光波距離計に置き換える)を組み合わせることにより,地表面の短期的な変動の傾向を捕捉することができる.海溝型巨大地震や内陸型地震に対する地盤の応答挙動を観測し,調査対象領域の応力場や応力集中域,地震応答特性に関するデータを取得することができるが,その詳細は3.10項「モニタリング」で記述する.

地形諸量は最終的にはDEM化され,GIS上で様々なモデルを作製・解析する際の基礎データとなる.DEMに基づく地形解析は,近年一定の成果を挙げているが,異なったアルゴリズム間の解析結果の差異や,空中写真判読・現地踏査との対比・検証が必要であることに留意すべきである.また,人工的な地形改変が進んだ地域では,自然地形が残っている時期の空中写真を用いた過去の自然地形に基づくDEMを作製した上で地形解析を行なうことが望ましい.

地質調査(土壌調査・河川底質調査含む)

概要調査地区における地質調査では,2段階の調査プログラムが必要とされる可能性が高い.概要調査期間に一定の制限があることから,三次元的な地質構造探査のコントロールポイントとなる大深度掘削調査地点の選定は概要調査の初期的な段階でなされると想定され,大深度掘削調査地点選定のための調査プログラムが初期には優先される.

大深度掘削調査地点選定のための調査プログラムは,文献調査結果の確認と,文献調査により抽出された課題が大深度掘削調査地点選定に影響を及ぼす場合はその調査・評価を行なうことが主題となる. 大深度掘削調査地点選定後の地質調査は,地質モデルの作成に寄与する地質・地質構造に関するデータの収集・解析や分析・試験用試料の採取,それらに基づく地質構造発達史,特に第四紀の地質構造発達史の構築(2.1項「侵食・堆積及び海面変化」を参照),また水文地質構造モデルの作成に必要な断裂系に関するデータの収集・解析が重要になる.

現地踏査においては,地質リモートセンシングの結果(変位地形,線状地形など)を参照しながら,現地踏査により地質・地質構造に関するデータを収集する.なお,現地踏査における主な調査対象には次のようなものがある.

- 基本的な地質構成(結晶質岩石/被覆堆積岩/第四紀層):形成年代/層序,構成鉱物・化学組成

- 基本的な地質分布:異種岩石・被覆堆積層・第四紀層の三次元的境界,層理・流理・片理の走向傾斜

- 基本的な地質構造(分布/規模/構造)

-

- 基盤構造

- 断層・破砕帯:分布/規模/連続性/走向傾斜,最終活動時期,古応力場,充填鉱物・変質鉱物

- 褶曲構造:形成時期,古応力場,充填鉱物・変質鉱物

- 節理:分布/密度/走向傾斜,古応力場,充填鉱物・変質鉱物

- 活断層:分布/規模/連続性/走向傾斜,センス,変位速度,想定最大変位量,想定最大マグニチュード,活動履歴(活動時期・再来周期),充填鉱物・変質鉱物

- 火山・マグマ貫入・岩脈:活動年代/活動履歴,火山噴出量,火山灰流/降灰の可能性(層厚/密度/温度)

- 土壌(風成層/風化土壌):分布/深度,構成鉱物

- 河川底質(構成鉱物/化学組成):分布,地球化学的ベースライン(地球化学図など)

- その他の地質特性

-

- 風化:分布/風化深度,風化性状(生成鉱物種/構成鉱物・化学組成に与える影響),成因(過去の気候/二酸化炭素を含む深部流体など)

- 変質:分布,性状(生成鉱物種/構成鉱物・化学組成に与える影響),成因(自変質/マグマ活動/火山性熱水/非火山性熱水/二酸化炭素を含む深部流体など)

- 有用資源:資源種/品位/量

概要調査における現地地質踏査において用いられる調査・解析手法はそのほとんどが一般的な地質調査法である.地層処分において固有な地質調査項目は,水文地質構造モデルや水理地質構造モデルの作成に必要となる断層や節理などの断裂系の調査・解析である.これらの断裂系は,その性状によっては健岩部に対して透水性が高い水みちになる可能性があり,地下水流動の評価・解析に必要な要因となる.断裂系の水みちとしての評価・解析においては,次のようなことを考慮する必要がある.

- 断層や節理などの多くは健岩部に対して特別に高い透水性を持つわけではなく,逆に断層の一部は健岩部に対して低い透水性を持つ場合がある.また,健岩部に対して高い透水性を持つ断層や節理などは水みちとして一括されるが,極めて高い透水性を持つ水みちと,透水性の低い水みちに2分される.水みちなどを取り扱った学術書などで紹介されている

- 「トンネルなどの壁面から水が出ている」写真などのような水みちは,このうちの透水性の低い水みちである.トンネル工事などで極めて高い透水性を持つ水みちに遭遇した場合,水みちに沿って上みずの大出水や切刃崩壊などが発生するため,トンネル壁面の水みちを直接的に写真撮影することはできず,むしろ写真が存在しないような水みちこそが水文地質学的に重要である点に留意すべきである.地層処分に係る地下水の流動過程や移行現象を調査・解析する上では,数は少ないが地下水の流動過程に極めて大きな影響を与える極めて高い透水性を持つ水みちについて決定論的な取扱が必要と考えられる.また,数が多い透水性の低い水みちについては統計的な取扱で十分と考えられる.

- 日本の比較的温暖・湿潤な気候下では,相対的な隆起量が大きい地域や侵食量が大きい地域を除いて大規模な断層・節理が露頭に露出することは少なく,小規模な断層・節理を露頭で観察することが中心となる.露頭の断層・節理の記載では開口度の記述が重要であるため,弛みなどが生じていない底面露頭やできるだけ新鮮な露頭を中心に記載を行うことが望ましい.また,断裂系に関するデータが十分に取得できない場合は,トレンチ掘削を行ないトレンチ底面や壁面に出現する断層・節理などの調査を行うことが望ましい.

- 断裂系の解析にあたっては,地質体の年代別に解析を行ない,また断裂系の充填鉱物・変質鉱物の年代測定などにより,断裂系の生成・活動の履歴に関するデータを取得する.断裂系の解析法としては様々な手法が提案されており,断裂系相互の新旧関係や断裂系形成時の古応力場などが求められている.なお,クラックテンソル法では,断裂系が存在する場の透水性と関連づけた解析が可能である.

物理探査

概要調査における物理探査は,3段階の探査プログラムが必要とされる可能性が高い.概要調査期間に一定の制限があることから,三次元的な地質構造探査のコントロールポイントとなる大深度掘削調査地点の選定は概要調査の初期的な段階でなされると想定され,大深度掘削調査地点選定のための探査プログラムが初期には優先される.

大深度掘削調査地点選定のための探査プログラムは,文献調査結果の確認と,文献調査により抽出された課題が大深度掘削調査地点選定に影響を及ぼす場合はその調査・評価を行なうことが主題となる. 大深度掘削調査地点選定後の第2段階の探査プログラムは,概要調査地区を面的に探査し主要な大構造を抽出・確認し,あるいは探査測線に沿った断面構造の探査が主題となる.第3段階の探査プログラムは大深度掘削調査終了後にボーリング孔を用いて行なう物理探査であり,弾性波などを用いたジオトモグラフィー探査を行なう.なお,以下で例示する探査法は探査法自体の精度・確度あるいはその評価可能性の観点から信頼できる手法であることが確認されており,かつ安全評価を行なう上で必要な最小限のデータを取得するためのものである.

面的探査

広域的な地表面探査や空中探査により,概要調査地区の基盤構造,異種岩体・貫入岩体(潜頭性を含む)の境界,断層・破砕帯などに関するデータを取得する目的で行なう.

- a)精密重力探査:

- 重力計+GPS(干渉測位)の組み合わせによる重力探査を面的に行なうものである.概要調査地区の広さにもよるが,既存データを含めて緯度・経度1分四方あたり4地点以上の測点が存在するような重力探査(1mgal程度)は大規模構造(異種岩体や大規模な構造線・断層などの分布)を確認するため,また既存データを含めて緯度・経度1分四方あたり16地点以上の測点が存在するような重力探査(0.5mgal程度)は中規模構造(貫入岩体や処分深度に影響を及ぼすような断層など)を確認するための最も基礎的なデータとして必要である.なお,既存の重力データが存在する場合には,重力測定点の位置情報に関する信頼度の評価を行なう必要がある.位置情報の信頼度に関しては,GPS(干渉測位)のデータは利用可能なデータとして採用してよいが,GPS(単独測位)のデータはやや信頼度が落ちる.GPSを用いずに地形図などから位置情報が算出されているものは参考データ程度に取り扱い,再度重力探査を行なう必要がある.重力探査結果はブーゲ異常図もしくは残差重力図などのかたちでまとめ,重力コンターの疎密などの判読から地下構造を推定する.

- b)精密空中磁気探査:

- GPSを搭載した小型飛行機・ヘリコプター・飛行船などによる空中磁気探査を稠密な測線間隔(数100m程度)で面的に行なうものであり,迅速に広範囲のデータを取得できる点に特徴がある.概要調査地区に分布する各岩体が持つ帯磁率の違いから異種岩体境界や貫入岩体などの分布を一定の精度で判別できるため,基礎的なデータとしてとして必要である.

- c)精密空中電磁探査:

- GPSを搭載した小型飛行機・ヘリコプター・飛行船などを利用した空中電磁探査を稠密な測線間隔(数100m程度)で面的に行なうものであり,迅速に広範囲のデータを取得できる点に特徴がある.しかしながら,汎用生の高い重力探査や磁気探査とは異なり,電磁探査により有意なデータを取得できるのは特定の地質状況の場合に限定される.例えば,基盤をなす結晶質岩を被覆堆積岩層が覆っている場合は,その比抵抗特性の違いから被覆堆積岩層の境界深度の分布を概略的に判別できる可能性がある.

- d)精密自然放射能探査:

- GPSを搭載した小型飛行機・ヘリコプター・飛行船などを利用した自然放射能探査を稠密な測線間隔(数100m程度)で面的に行なうものであり,迅速に広範囲のデータを取得できる点に特徴がある.概要調査地区に分布する各岩体が持つ自然放射能強度の違いから異種岩石境界や断層・破砕帯の分布(またはその一部)を一定の精度で判別できるため,基礎的なデータとしてとして必要である.

測線探査

特定の測線に沿った物理探査により,測線沿いの断面構造(異種岩体・貫入岩体の境界,断層・破砕帯など)に関するデータを取得する目的で行なう.

- a)精密弾性波探査:

- 受・発振点間隔を稠密に設定した弾性波探査を測線上で展開するものであり,反射法と屈折法を組み合わせた解析が行なわれる.地下の構造断面を探査する測線探査において最も高い精度・確度をもつ探査法であり,その探査結果は安全評価において最も信頼性が高く,重要視される.しかしながら,概要調査地域を横断するような探査測線(数km以上)をカバーできる能力をもつ弾性波探査用の震源は限られ,特に詳細な精密弾性波探査を行ないうる震源は大型のバイブロサイス車両にほぼ限定される.このため,大型車両が通行可能な規格を持つ道路沿いにしか探査測線を展開できない点に留意する必要がある.反射法弾性波探査では連続した比較的低角度の物性境界(第四紀層・被覆堆積岩層と結晶質岩/結晶質岩中の風化境界深度/結晶質岩中の異種岩体境界)とその不連続構造部(断層など)が探査可能であり,屈折法弾性波探査では比較的高角度の物性境界(結晶質岩中の断層・節理に沿った風化部など)が探査可能である.

- 弾性波探査では調査対象構造の規模・探査深度に応じて探査測線長や受・発振点間隔を設定する必要がある.探査測線長に関しては少なくとも(探査測線長)>(探査深度)×4を満たす必要があり,構造線などの大規模構造では長大測線(数km~数10km以上)・受振点間隔50m以下の探査を,谷底平野などに推定されるリニアメントなどの小規模な構造を断層か否か判定するなどの小規模構造では谷底平野を横断する距離(数100m以内)・受振点間隔2m以下の探査を行なう必要がある.なお,谷底平野などでの弾性波探査では山地-低地(谷底平野)境界に地形的急変線が存在する場合は地形効果に関する補正が必要になるが,その補正は一般的には困難である.従って,山地を切り崩して造った道路などを適切に利用し,地形的急変線の地形効果を最小限に留めるように探査測線を設定することが重要である.

- 異なった方向の探査測線が交叉する場合は探査測線を十字型に交叉させることが望ましい.探査測線がT字型に交叉する場合,T字の縦方向は探査測線が交差する地点において信頼度の低い解析結果しか得られない.道路規格などからT字の縦方向の延長部に適切な震源が入れない場合は,代替震源を用いるか,探査測線そのものを再設定する必要がある.探査結果に対しては解析測線の設定法・解析格子点の間隔・波線密度などを総合した解析結果の評価が必要であるが,その詳細については後述する参考書籍を参考にされたい.

- b)精密重力探査:

- 重力計+GPS(干渉測位)の組み合わせによる重力探査を測線上で展開するものであり,弾性波探査と異なり探査機器が小さいためほとんどの場所で測線を展開できる点に特徴がある.構造線などの大規模構造では測点間隔50m以下の探査を行い,重力測定値の標高補正値などによる直接的な比較やモデル計算による検討を行う.谷底平野などに推定されるリニアメントなどの小規模な構造を断層あるいは水みちとして判定するなどの10μgalオーダーの精度が必要とされる精密な重力探査では,田圃など標高差がほとんどない場所を測線に選定し,測点間隔2m以下の探査を行い,重力測定値の直接的な比較やモデル計算による検討を行う.(深部地質環境研究センター,2007)

- c)精密磁気探査:

- 磁気探査を測線上で展開するものであり,弾性波探査と異なり探査機器が小さいためほとんどの場所で測線を展開できる点に特徴がある.探査深度が浅く浅層に存在する構造のみが探査対象となり,異種岩体が接する断層の探査などに用いられる.測点間隔2m程度の探査を行い,磁気測定値の直接的な比較やモデル計算による検討を行う.

- d)精密比抵抗法電気探査:

- 電極間隔を稠密に設定した比抵抗法電気探査を測線上(あるいは面的)に展開するものであり,弾性波探査と異なり探査機器が小さいためほとんどの場所で測線を展開できる点に特徴がある.しかしながら,比抵抗法電気探査では探査測線の設置場所の特性によっては偽像が出現しやすく,その解析結果の確度は弾性波探査や重力探査に比べて著しく低く,比抵抗法電気探査を行う必然性については慎重に検討を行う必要がある.また,汎用性の高い弾性波探査や重力探査とは異なり,比抵抗法電気探査により有意なデータを取得できるのは特定の地質状況の場合に限定されることに留意する必要がある.例えば概要調査地域内に基盤の結晶質岩を被覆する堆積岩層が存在した場合は,結晶質岩と被覆堆積岩層の境界深度あるいは被覆堆積岩層内の断層構造などが探査可能とされる.

- 比抵抗法電気探査では調査対象構造の規模・探査深度に応じて探査測線長や電極間隔を設定する必要がある.探査測線長に関しては少なくとも(探査測線長)>(探査深度)×10を満たす必要があり,調査対象領域内に存在する被覆堆積岩層の規模に応じて,被覆堆積岩層と結晶質岩との境界深度などの大規模構造では被覆堆積岩層を横断する方向に電極間隔100~50m以下の面的な探査を,被覆堆積岩層内に存在する断層などの小規模構造ではその構造を横断する方向に電極間隔5m以下の探査を線的に行う必要がある.

ジオトモグラフィー探査

大深度掘削調査終了後にボーリング孔と地表面に設置された受信点を用いて行なう物理探査であり,VSP探査(弾性波探査)などが行なわれる. VSP探査:受・発振点間隔を稠密に設定した弾性波探査をボーリング孔内と地表測線上で展開するものであり,一般にはボーリング孔の崩壊を防ぐためにボーリング孔内には発振点を設けず受振点のみを置き,地表測線には受・発振点を置くことが多い.地表震源とボーリング孔の間の弾性波伝達過程と受振点となるハイドロフォンの特性を考慮した場合,地表震源から発生したP波初動の到達時間が最も明瞭に捕捉されるため,インパクターなどのP波震源を地表震源に用いることが望ましい.地表測線の受・発振源間隔やボーリング孔内のハイドロフォン間隔は,地下構造探査に必要とされる空間分解能から逆算して設定する.精密なVSP探査では,ボーリング孔内の受振点となるハイドロフォン間隔を1mに,地表測線の受振点間隔は2mに設定し,結果として解析された空間セル分解能4m程度の探査を行なった例もある.VSP探査における留意点は3.4.2項「測線探査」における「精密弾性波探査」と同様であるが,解析結果の解釈においては特に次のような点に留意する必要がある.

- 地下に顕著な断層などが存在する場合,その構造に引っ張られた解析結果(偽像)がでやすいこと.

- 波線密度が低い解析領域に,(1)の影響もあるが,弾性波探査としては偽像がでやすいこと.

水文調査・気象観測

この項では,天水・地表水・地下水などの水そのものと,水循環の要因としての気象を対象とした調査・観測を行なう.

水文調査

以下に,降水(天水),地表水・湧水,浅層地下水,深層地下水の4つの対象別に記述する.

- a)降水(天水):

- 対象地域の面積,比高,地形などを考慮した上で,代表的な場所に適切な密度で雨量計(雨水採取可能なもの)を設置し,降水量(気象庁,国土交通省,地方自治体などによるデータも活用)の空間分布を複数年にわたって測定する.得られた地点降水量を面積降水量へ換算する際には等降水量線法やティーセン法などを用いる.一方,月別あるいは季節毎の降水試料の採取を併せて行い,地下水流動系の解明(特に涵養域の同定)に資する目的で,降水の酸素・水素同位体比の高度効果や内陸効果を決定する.

- なお,山岳部では,降水の量とその同位体組成ともに山陰効果が重要な影響を与えることがあるので,雨量計の設置に当たっては卓越風向に対する斜面の向きや微地形に十分留意する必要がある.また,長期間にわたって観測が継続されている気象庁,国土交通省,地方自治体など近隣の雨量観測地点の降水量データとクロスチェックを行い,計測値の精度ならびに年平均値として水収支計算に使用する際の値の代表性・確度について検討を行う必要がある.

- b)地表水・湧水:

- 水収支の解明のため,流域外へと流亡する河川や湧水の流量を高精度で測定する.測定に当たっては,流量の規模や河床形状・安定性などを考慮して,総量(容積)法,トレーサー希釈法,三角堰(四角堰)法,流速・断面積法,水位・流量曲線法から適切な測定法を選択する.また,源流から下流に向かって流量測定を順次実施し,流量の増減から流路区間毎の河川水と地下水との交流関係を定量的に把握する.この際,水温,電気伝導度,pH,一般水質,酸素・水素同位体比などの測定を併せて行い,地下水流入の有無,流入がある場合には正確な場所の同定と流入する地下水の性状と起源を地球化学的側面からも検討する.地形的・地質学的に涵養域を正確に限定し得る源流部の河川水あるいは湧水の酸素・水素安定同位体比は,いわゆる”地下水涵養線”の構築に当たって極めて重要なデータとなり,正確な涵養域の推定にかかせない.

- なお,降水量と同様に,流量にも年毎の変動が顕著に見られる.水収支計算において年平均流量値として確度の高いデータを提供するためには,ポイントとなる地点での流量観測を可能な限り長期間にわたって継続する必要がある.

- c)浅層地下水:

- 測水調査によって井戸の水位を測定し,地下水面図を作成する.また,既存資料あるいは新規に実施する揚水試験から,帯水層の透水係数,間隙率,層厚などの水理パラメータに関する情報を得る.これらのデータに基づいて,浅層地下水の水平二次元的な流動方向,流動量,賦存量,河川水との交流関係,さらには(伏在)断層など地質学的要因に規制された流動系の不連続の有無を解明する.測水調査と並行して,地下水の水温,電気伝導度,pH,一般水質,微量成分,各種同位体組成についての測定を行う.これら地球化学的性状の地域分布(特に水温,塩化物イオン濃度,重炭酸イオン濃度,酸素・水素同位体比などに注目)から,浅層地下水系への深層地下水あるいは深部起源水の混入・拡散の検知や,場合によってはその絶対量を推定し得る場合がある.

- なお,浅層地下水は地表からの汚染物質の直接的な影響を受けやすい.従って,地球化学的測定項目のデータ解釈に当たっては,なんらかの方法で人為汚染の影響を排除した上で検討を進める必要がある.

- d)深層地下水:

- 深度が異なる多数の深井戸を対象とした測水調査によって水理水頭の等値線図を作成し,深層地下水の三次元的流動方向を明らかにするとともに,地下水流動系に対する(伏在)断層を始めとする地質構造の影響の有無とその程度を把握する.また,帯水層の水理定数に基づいて深層地下水の流動量や賦存量についての推定を行う.さらに,浅層地下水の場合と同様に,水質や各種同位体など地球化学的項目についての測定を通じて深層地下水の実態とその性状の空間分布に関する詳細なデータを取得し,地域の深層地下水の起源や深部帯水層中で生起する混合等の水文プロセスの定量的な解明を行なう.

- なお,既存の水源井は通常マルチスクリーン構造を有しており,異なる深度の複数の帯水層からの地下水をあわせて採取している場合が多い.このため,水理水頭測定値や水試料の分析値の解釈に当たっては,それらがどの深度の帯水層を代表する値であるかを十分留意すべきである.パッカーを用いた深度別の水理水頭の測定ならびに地下水を採取することが望ましい.

気象観測

気象観測の対象となる諸量については,気象庁・国土交通省・地方自治体などが長期にわたって観測を行なっている.このうち気象庁のアメダス観測点が最も広汎・高密度に分布しており,およそ20km四方に1点の観測点が存在する.これらのをアメダス観測網を補完・付加する形式で,概要調査地区内に自動気象観測点を高密度に配備し,長期的に気象観測を行なう.なお,既存の国土交通省・地方自治体の気象観測点の観測対象が十分でない場合は,それらの地点の欠測対象を自動観測するシステムを付加することが望ましい.概要調査地区周辺の気象に関する基礎的なデータとして,また水調査対象の降雨応答特性などを考慮するうえで極めて重要である.なお,主な気象観測の対象は以下の通りである. ・気圧/気温/湿度/風向・風速/降水量/日照/積雪深

地温調査

地温調査では,地温(地熱)特性および地熱資源(温泉を含む)を評価するために必要なデータを取得することを目的としている.地温調査では,リモートセンシングの結果(熱赤外領域のバンドパス画像など)を参照にしながら,現地踏査により熱兆候,温泉・鉱泉調査など地温・地熱に関するデータを収集・解析し,概要調査地区の熱構造モデルを構築する.熱構造モデルは他の地質環境モデル,例えば水文地質モデルなどとの整合性を確認する必要がある.

地温調査における主な調査対象には次のようなものがある.

・地熱兆候/温度分布/放熱量/熱物性値(熱伝導率熱容量など) 各調査対象に関連して取得すべきデータは共通するものが多いので,系統的な調査を実施することが望ましい.また,地熱探査のように地熱資源の評価そのものが目的ではないので,他の地質環境調査プログラムの中に合理的に組み込んで実施することが望ましい.

文献調査あるいはリモートセンシングにより明らかにされた熱兆候の確認には次のデータを取得する.地表データの他に孔井や深井戸などのデータが利用できればそれらも利用する.

- 熱兆候の性状

- 熱兆候地の地形・地質(変質も含む)

熱兆候の性状とは,蒸気やガスの噴出,湧水(温泉),あるいは高い地表面温度のうちいずれか(複数可能)である.次に熱兆候の性状に応じた詳細データを取得する.それら中でも重要なデータは温度,湧出量(蒸気やガスの場合は噴出量),pHおよび化学組成である.これらのデータは一般に季節変動することが多いのでそれを考慮した調査を行なう必要がある.熱兆候地の地形は地下水の流動ポテンシャルに関する地形効果を把握するために必要であり,地質は空隙や亀裂の分布といった地下水の流動経路を把握するために必要である.変質は過去から現在までの水-岩石反応の積分情報を与える.以上について,文献調査結果やリモートセンシング解析結果と異同を確認する.これらの調査は基本的に地熱調査のそれと変わるところはないのでその手法については既往の文献を参照されたい(例えば湯原編,1982).

地温調査においても,試料採取やデータ測定のタイミングとポイントとに注意を払う必要がある.データ測定ポイントはモデル作成に合理的な配置であることが望ましく,タイミングとしては季節変動やより長期的な変動幅を把握できるように計画しておくことが重要である.わが国では,廃棄体は冷却してから埋設されることになっているが,その後も放射壊変が続く以上,発熱は避けられず,母岩領域の温度場へのなんらかの影響は免れない.坑道掘削以前の初期的な地温分布や熱物性は,廃棄体による壊変熱の影響を評価する上で基本的なデータであり,概要調査段階で取得する必要がある.

地温調査各論

以下では個別的な調査対象・項目について,概要と留意事項について記す.

- a)温度分布(Temperature) :

- 地下の温度分布は,基本的に地表環境での年平均気温と地下水による熱輸送,地下深部からの熱流量に規制されていると考えられる.温度分布で特に検討の対象となる点は,地下深部,特に処分施設深度での最大温度が100℃程度を越えているかどうかである.これは間隙水等の沸騰を避けるためであるが,地下深部が静水圧条件下であることを想定すると,沸点は地表より上昇し100℃以上となる.原位置における水質検層に関してセンサー等の精度を確保しようとすると,地温・間隙水温は80℃程度以下が好ましい.このような特に高温ではない条件においては,調査自体の影響を最小限に止める手だてを行った上で,岩盤温度と間隙水温度が平衡な条件での温度分布を取得し,地温勾配を算出する.母岩領域でのバリア性能を劣化させる地下水の熱対流の発生条件を検討するためには,十分に精密な地温測定と測定密度が必要となる.地形要因による地下水流動ポテンシャルを熱対流要因が上回らないことが好ましい.

- b)熱伝導率(Thermal Conductivity) :

- 熱伝導率は,一定の温度勾配を物質に与えたときの単位面積当たりに伝わる熱量を求めるもので,材質が不均一な地下の母岩領域では,測定対象の空間的大きさと方向に依存することが予想される.実際に計測する際の定義としては,熱の伝達が温度差だけによる仮定の下で,物質の厚さL あたり温度差がδTのもとで,対象物質の面積(A) あたり通過する熱量Qより,λ=Q×L/(A×δT) で表される.計測する測定領域を拡大すると,不均一性だけでなく不連続面や物質境界面がより大きな影響を与えることになる.供試体の熱伝導率(Intact rock thermal conductivity)は,水理学的なブロック境界となる水みちなどの構造を含まないような地層・岩体の平均的な有効熱伝導率(Rock mass thermal conductivity) の推定には有効なパラメータとなる.なお,供試体の熱伝導率は相対的に小型( 例えば径5cm 長さ13cm 等) の実験室試料を亀裂等の少ない連続試料として整形し測定するものであり,母岩の構成要素であるマトリックスや鉱物物質自体のデータを把握することを目的とする.一方,地層・岩体の熱伝導率は,空隙・(透水性の低い)亀裂,それに加えて岩相物質の不均一性や亀裂等の不連続面も含めた相対的な岩盤としての実効熱伝導率を,検体熱伝導率ないしマトリックスの熱伝導率と空隙率ならびにその流体飽和率等との関係から求めることを目指し,解析により求めるものである.

- c)地殻熱流量(Heat Flow) :

- 地殻熱流量は岩石の熱伝導率と地温勾配とを測定することによって求められる計算値で,地球内部から固体熱伝導によって地表を通過する熱エネルギー量は k(mWm-1K-1) を岩石の熱伝導率,∂T/∂z(Km-1) を 地温勾配とするときQ=k・∂T/∂z(mWm-2) で定義される.一方,間隙流体等の熱対流による熱エネルギーの運搬は,これとは別途求められるべきものであるが,直接これを計測することは非常に困難である.従って,通常は地表付近までの熱の伝達手段を区別せずに,地下の地温勾配が固体岩石と間隙流体が短期間的には温度平衡にあるという前提で算出する場合が多い.これによれば,平均的な地殻熱流量は約69mWm-2(1.65 × 10-6cal cm-2s-1) とされ,地質との関連では地層の若い地域ほど高い値を示し,高熱流量地域は火山帯とよく一致している.なお,広域的なサイト初期調査の段階では,地殻熱流量図等として得られている地殻熱流量の分布情報を,地下の高温域( 熱源) の概要把握に利用できる,

- d)熱容量(Heat Capacity) :

- 熱容量は,単位体積の物質の温度を摂氏1℃上昇させるのに必要なエネルギー量であり,処分場も含めた熱供給の変化に対応した,地温勾配と地表での熱流量を決定する重要なパラメータの一つであるが,実際の供試体の実験室での測定例は多くない.通常の計算には,岩石熱容量( 熱容量と密度の積) が用いられ,若干の温度依存性があるとされている.また,熱容量も直接測定が可能な岩石粒子熱容量(Rock Grain Heat Capacity) と,その値を元に算出する地層・岩体の平均的な熱容量(Rock Mass Heat Capacity) に区分され,後者は間隙中の水や空気の効果も含めた実効値であるが,水の沸騰点温度以上の高温環境については,岩石粒子熱容量を採用するべきとの見解もある.これら二つのパラメータにより,母岩領域内での熱の伝導状況が決定される.熱伝導率は主として母岩の構成物質と間隙率により規定される.鉱物による熱伝導率の差は非常に大きいが,代表的な結晶質岩である花崗岩や堆積岩である砂岩・泥岩層のどちらにおいても,主要な造岩鉱物で最も熱伝導率の高い石英(7.7W/mK) の量比が大きいため,その影響が大きい.また,わが国の地下深部の地質環境はほぼ飽和状態であるため,間隙率の影響は水による熱伝導として考慮することが妥当である.

- e)熱膨張率(Thermal Expansion Coefficient) :

- 母岩領域での温度変化により,熱膨張率に応じた体積変化や熱応力が発生する.これにより,種々のスケールの亀裂・裂罅等の不連続面ないし水みちが生じる可能性があり,間接的に熱の伝導状況の変化に繋がる事が予想される.ただし,これらの不連続面の生成は,地下の圧力分布と亀裂分布に規制されている.また,地下深部の封圧下では開口部すなわちシャフトならびに地下施設内に向かった限定的なEDZ領域が主要な生成域と考えられる場合もある.なお,母岩を構成する複数の岩石種において熱膨張率の大幅な差がある場合には,封圧下であっても不連続面の生成が集中する可能性が高まる.熱膨張率は温度に強く依存するため,小型の連続試料から求める供試体熱膨張率(Intact Rock Thermal Expansion Coefficient)と,空隙・亀裂・飽和率・物質の非均一性などの効果を含めた実効的な地層・岩体の熱膨張率(Rock Mass Thermal Expansion Coefficient) と比較すると,高温条件では後者が大きくなる場合が多い.それは,温度上昇により岩体中の空隙や亀裂が岩石変形により圧着することが原因と考えられている.従って供試体熱膨張率は保守的な値となり,施設の安全設計などの用途としては好ましい.

- f)間隙率(Matrix Porosity) ならびに間隙流体の組成と熱伝導率,熱容量,飽和率 :

- これらのパラメータは,熱プロセスを間接的にコントロールする可能性があるものであり,物性・地化学特性のパラメータとして定常的に取得されるものでもある.熱プロセスに関連しては,間隙率が大きく不飽和な地質環境条件の場合にこれらのパラメータの取得に特に留意する必要がある.その理由は,温度分布と熱伝導特性の取得に際し,水で飽和した岩石の物性値と仮定することで有意な誤差が生じる主要な条件が,間隙流体としての水と熱特性が大きく異なる気体( 空気,水素ガスないし石油等) が存在する事であり,その程度は均一な物体としての熱特性計算に与える誤差の許容値により設定される.水に不飽和な間隙の発達は,一般的なわが国の地質条件では,石油・天然ガス・特殊な組成の地下水等,炭化水素資源地域に想定される.未開発地域等でこれらが存在する可能性は否定できないため,母岩熱物性の正確な把握のためには,これら間隙流体の採取ならびに熱物性の測定手法の適用を準備する必要がある.

地熱資源としての評価

地温が著しく高いことが概要調査で明らかになった場合は地熱資源としての評価が必要となる.地熱資源について,どこまでを資源とし,どこからが資源に当たらないかの議論はこの技術資料の視野の外であるので,このような議論に資するための基本的データとなりうる資源量評価について記す.地熱のエネルギー資源としての評価については1920年から1980年代にかけて次に示すようないくつかの方法がすでに確立している(宮崎ほか,1991). ・容積法 ・マグマ溜りの残存熱量法 ・自然放熱量法 ・地熱地域面積法 ・地下包蔵水量法 マグマ溜りの残存熱量法は新しい火山の周辺で適用される方法であるので,概要調査地域に適用される可能性は小さい.自然放熱量法は地表兆候の全くない地域に対しては過小評価される欠点が指摘されている(宮崎ほか,1991)ので,熱兆候が少ないと想定される概要調査地域に好適とは考えられない.地熱地域面積法は地熱の既開発地域の情報を利用するので,これも概要調査地域に適用される可能性は小さい.容積法はもっとも有用でオーソドックスな評価法とされ,必要とされるデータも多くなく,データの限られる地域にも適用されうる.そのため全国的な調査にも利用され,概要調査地域と他の地域の比較をするのにも好適と考えられる.地下包蔵水量法はより詳細なデータを必要とするが,地下水モデルが作成されて,それに熱データを組み込めれば概要調査でも利用することのできる評価法となりうる.

掘削調査

掘削調査概論

掘削調査は,ボーリングやトレンチなどの掘削による深度方向の総合的調査である.概要調査におけるボーリング調査の目的には次のようなものがある.

- コントロールポイントを対象とした大深度ボーリング(処分深度+α)

- 処分サイト候補を対象とした大深度ボーリング(処分深度+α)

- 主要な断層を対象とした中~大深度ボーリング(活断層調査あるいは水みち調査のために行なう)

- 浅層帯水層を対象とした浅層ボーリング

- 埋没地形面を対象とした浅層ボーリング(必要な合)

地層処分におけるボーリング調査では,基本的にオールコア採取が前提とされ,また地下水の採取と水理試験が漸次行なわれる点に特徴がある.特に上記の目的(1)~(3)に該当するボーリング調査では,推定された地質・地質構造の深さ方向の分布の確認,各地質体の地球化学特性・力学特性・透水性などの把握,初期応力・地温など場の特性の把握,地下水の地球化学的特性,透水性割れ目(水みち)の空間的分布・水理特性の把握など,複合的な目的に対して順位付けがなされ,ボーリングプログラムが立案されることになる.なお,上記の目的(4)および(5)については一般的なボーリング調査として既に実施されていることから,以下では特に言及しないこととする.また,トレンチ調査については活断層調査の一環として行なわれることが多く,その詳細については杉山(2001)などを参照されたい.

a)コア採取と地下水採取・水理試験の連携

地層処分におけるボーリング調査は,オールコア採取と多深度における地下水採取・水理試験が行なわれる点に特徴がある.特に地下水採取においては,原位置における地下水採取が重要であり,原位置における地下水採取が行ないえない場合はコア試料に含まれる自由水相当の間隙水の抽出が行なわれる.いずれの場合においても,地下水試料中に混入した掘削水を評価する必要がある.

ボーリング掘削では,摩擦熱による掘削ビット先端の加熱を冷却し,同時にスライム(掘削屑等からなるヘドロ状のもの)を排出するために掘削流体(結晶質岩の調査掘削では清水が多い)が使用される.掘削流体は,一般的にはボーリングマシンが設置されるボーリング櫓の頂部にあるスイベルから注入されるため,ボーリング孔の孔底や孔壁には静水圧よりも高い圧力が孔壁側から掛かることになる.そのため掘削時は掘削流体が孔壁から周辺部へと浸入(スライムも同時浸入)し,亀裂性媒体の場合には開口割れ目を,多孔質媒体の場合には間隙を充填・閉塞させる現象が発生する.亀裂性媒体では孔井内の透水性割れ目に浸入した細粒スライムにより裂罅水の水質が変化したと考えられる事例が確認されている.また,掘削コア回収時のコアチューブの昇降に伴う孔井内水位の変化も孔内流体の孔壁周辺への浸透や排出を促進し,掘削流体による周辺地下水の汚染を拡大する.

地下水試料に対する掘削流体の混入評価は,掘削流体に混入するトレーサー濃度により評価することが一般的である.しかし,ボーリング孔内に湧水箇所があれば,掘削流体に湧水が混入し水質・同位体組成が変化するため,コアチューブの昇降に伴う孔井内水位変化などによる汚染の評価は厳密には行なえないことになる.また,細粒スライムの溶解による水質の変化についてはそもそも評価不能である.従って,全ての掘削が終了した後に掘削後長期間放置された区間から地下水の採取が行なわれる場合は,地下水の水質・同位体組成について本来の値を得られない(または得ていない)可能性を考慮しなければならない.また,水理試験についてもスライムによる間隙や開口割れ目の閉塞を考慮しなければならず,水理定数についても水質・同位体組成や掘削流体に混入するトレーサー濃度を全掘削期間を通して極めて安定に保ったとしても,ボーリング孔内に湧水箇所があれば,地下水の本来の値を得られない(または得ていない)可能性を考慮しなければならない.

掘削調査において,原位置地下水採取は地下水採取区間の掘削直後に行ない,また引き続き水理試験を行なうことが望ましい.亀裂性媒体の掘削調査では,コア回収毎もしくは一定区間の掘削終了後に,開口割れ目の存否・深度を確定させるための物理検層(ハイドロフォンVSP検層または音波検層)を速やかに行い,開口割れ目が存在する場合は採水調査に移行することが望ましい.なお,開口割れ目は必ずしも透水性割れ目ではないため,採水調査の結果,その開口割れ目が透水性の低い不透水性割れ目であると判断された場合は採水調査を中止し掘削作業に戻り,その開口割れ目が透水性の高い透水性割れ目であった場合は水理試験を引き続き行なう.

b)掘削地点の地質構造上の位置と地下水理特性

掘削地点の地下水・水理特性は,周辺部に存在する断層や大規模節理などに対する相対的な位置関係を考慮して,評価する必要がある.周辺部に存在する断層や大規模節理などは地下水の定常的な選択的移行経路(水みち)となっている可能性がある.また,断層・節理などは起震断層とはならなくとも海溝型の巨大地震や周辺の内陸型地震の発生時に地震動の揺れ境界となったり,断層部に蓄積した歪みを解消するために断層沿いに微小な変位が生じたりする可能性がある.このため断層や大規模節理などでは,地震時に非定常的な地下水の移行が起こる可能性もある.

阿武隈花崗岩体は準平原状の地形をなし,現在の地表面に存在する自然地形は長期に亘る侵食の結果形成された一種の構造地形と考えられる.阿武隈花崗岩体のボーリング掘削では,現地形と地下の水理特性との間で以下のような相関関係が明らかになっている.

- 断層(リニアメント)のstep構造部に位置する掘削地点の孔壁に存在する割れ目には,低角の開口割れ目が数多く存在し,その多くは透水性が高く,地下水の移行経路としての寄与が大きい.また,非定常的な地下水の混合現象が発生していた.

- 谷筋をつくるような断層(リニアメント)に連続する割れ目は透水性が高く,地下水の移行経路としての寄与が大きい.

- 尾根筋の掘削地点の地下に存在する割れ目の多くは透水性が低く,通常の動水勾配下において地下水の移動にほとんど寄与しない.

掘削地点周辺の地表面に処分深度の地質体・岩体が露出せず,堆積岩類や堆積物(ローム・シラスなど含む)などの被覆層が厚く覆っている場合は,処分深度の地質体・岩体の上面に存在する(既に埋積された)地形の判読を行なうことができない.極めて稠密な反射法精密弾性波探査を行ったとしても,(埋積された)地形の判読精度は地表に露出している地形の判読精度に比べて著しく低く,結果として掘削地点が置かれた地質構造上の位置に関して十分な情報を得ることはできないと考えられる.従って,処分深度の地質体・岩体が地表に露出していない場合は,ボーリング調査結果の解釈において十分に注意する必要がある.

c)コントロールポイントの地点選定

大深度掘削調査を行なうコントロールポイントの選定にあたっては,以下の事項を考慮する必要がある.

- 大深度掘削調査は深地層による廃棄体の隔離機能を損なう可能性があるため,その調査本数は必要最小限に限定される.そのため大深度掘削調査地点の分布は低密度で離散的とならざるをえない.

- 大深度掘削調査は深度方向の実データと断面調査(物理探査)結果とを組み合わせて地質学的解釈の信頼性を高める役割がある.また,掘削終了後にはボーリング孔を用いたジオトモグラフィー探査を行なうことにより,地質構造の解釈の信頼性をより高くすることができる.このため,物理探査測線上に大深度掘削調査を設定することが望ましい.

- 地下の断面構造探査(測線探査)において安全評価上必要とされる精度・確度をもつ探査法の主体は弾性波探査である.概要調査地域を横断するような長大規模の探査側線(数km以上)をカバーできる能力をもつ弾性波探査用の震源は限られ,特に詳細な精密弾性波探査を行ないうる震源は大型のバイブロサイス車両にほぼ限定される.従って,大型車両が通行可能な規格を持つ主要道路沿いにしか長大規模の弾性波探査測線を展開できずコントロールポイントとしての大深度掘削調査地点は主要道路沿いに設定することが望ましい.

- 大深度掘削調査はコア採取を行なうだけではなく地下水試料採取や水理試験などの複合的な目的を持つ掘削調査であり,地下の水文地質学的解釈の信頼性を高める役割がある.ボーリング掘削時には,掘削地点の水位と掘削櫓上部のスイベルとの水位差+αが過剰水圧としてボーリング孔内の開口割れ目やコア試料にかかり,掘削水による地下水汚染が拡がるため,掘削地点の水位が地表面より極めて低い地点は避けることが望ましい.

日本国内では,平野部など道路の発達に地形的制約が少ない地域を除き,主要道路は低地(山間部の谷底平野を含む)沿いに発達し,山地を横断するルートは狭隘であることが多い.従って,低地部の主要道路が,異なった方向に伸びる低地沿いの主要道路と交叉する地点や山地を横断する峠越えの主要道路と交叉する地点は,探査測線を異なった方向に展開することのできる重要なコントロールポイントとなる.また,平野部や山間部の低地は一般に水位が高く,掘削調査における地下水試料採取にも適している.このため処分サイト(候補)そのものを掘削する大深度掘削調査を除き,通常の大深度掘削調査は平野部を含む低地の異なった方向に伸びる主要道路沿いに掘削地点を設定し,その地点をコントロールポイントとすることが望ましいと考えられる.

掘削調査関連技術

以下では地層処分に係る掘削調査に特有な項目・技術について記述する.

ボーリング掘削

掘削深度・掘削対象により,ボーリング工法・ボーリングマシンを選定する必要がある.鉛直掘りのほか傾斜掘り・コントロールボーリングも可能である.地層処分に係る掘削調査では,掘削流体について特に注意する必要がある. 掘削流体:基本的に清水による掘削が望ましいが,掘削対象によっては清水掘削が困難な場合があり,添加剤などを付加する必要がある.添加剤として用いられるのは,一般的にはベントナイト系(泥水)であるが,化学的に合成されたポリマーなどが用いられることもある.掘削流体については以下の事項に特に留意する必要がある.

- 掘削流体には,水質・同位体組成が安定している周辺部の浅層地下水を原水として用い,脱酸素処理後に脱ガス処理を行ったものを掘削流体として用いることが望ましい.河川水は,降雨・降雪などに伴う水質・同位体組成変化が著しく,原位置採水試料に対する掘削流体の影響評価がやや不正確となる.

- 掘削流体には岩石への吸着性の低い物質をトレーサーとして一定量混入し,原位置採水試料への混入率を算定できるようにする.陸上のボーリング掘削に用いるトレーサーとしては,ヨウ素(50~100ppm程度)や蛍光染料が候補となりえる.なお,海洋のボーリング掘削ではトレーサーとしてヨウ素の代わりに臭素を用いることが多いが,臭素は燻蒸消毒剤として用いられる臭化メチルに関連して食品衛生法「食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度」に記載されていること,また環境保健クライテリアNo.166の中で淡水性生物に関する毒性が記述されていることから,臭素を陸上のボーリング掘削のトレーサーとして用いることは避けるべきである.

- 掘削流体に添加剤を用いた場合においては,添加剤による原水の水質・同位体組成の変化を考慮する必要がある.添加剤を加えた後の掘削流体を遠心分離し,さらにフィルター径を小さくしながら圧力濾過を行い,孔壁や割れ目などから浸透した流体成分の水質・同位体組成を分析する必要がある.

コア観察・試料採取

コア観察・試料採取およびその後の分析・解析手法は,そのほとんどが一般的な掘削調査に用いられる手法である.地層処分において固有な地質調査項目は,コア観察における亀裂の開口度評価のみである.亀裂の開口度は水みちの評価において極めて重要であり,コア観察にあたっては孔壁の光学的観察結果(ボアホールカメラ)または超音波測距結果(ボアホールテレビューア)を参考にしながら,亀裂の開口度評価を行う必要がある.コア観察においては,掘削コアを観察・計測することが一般的であるが,コア欠損部については回収されたスライムからできる限りの調査を行う必要がある.具体的なコア観察項目としては次のようなものがある.

・岩石・堆積物の種別・鉱物組成・地球化学特性・力学特性/風化・変質/各種境界面の傾斜・性状・開口度・充填鉱物の有無/透水性

採水法

(1)原位置採水 原位置採水が行なわれる対象は,高い透水性を持つ多孔質媒体と‘水みち’である断層・節理などである.高い透水性を持つ多孔質媒体を対象とした原位置採水では採水区間を比較的長く設定することが多いが,‘水みち’である断層・節理を対象とした原位置採水では採水区間を短く設定し,採水対象外の断層・節理などをできるだけ含まないようする.そのため‘水みち’を対象とした原位置採水においては採水対象となる断層・節理などによる割れ目を探査・決定する手法が重要となる.また,原位置採水で一般的に用いられる採水法についても記述する.

a)原位置採水深度の探査・決定手法

断層や節理などを対象とした採水調査では,ボーリング孔壁に存在する割れ目の中から水みちとなる透水性割れ目を検出し,その深度で採水を行なう必要がある.地層処分に係る掘削調査では,掘削流体による地下水の汚染の影響をできる限り低減させるために’水みち’(候補)と同定された透水性割れ目に対して掘削直後に速やかに原位置採水調査・水理試験を行う必要があり,採水深度の探査・決定手法は迅速・簡便に行える調査技術であることも重要である.電気伝導度検層法は原理的に最も優れた水みち調査法であるが,孔井内の水を脱イオン水に全て置換する必要があり,また採水試料に関して掘削水と脱イオン水の混入割合をそれぞれ独立に推定する必要があるなど,掘削調査における採水深度の探査・決定手法としては実用上の問題が多い.電気伝導度検層法はむしろ全掘削終了後に水みちとなる透水性割れ目の見落としの有無を判断する手法として,非常に有効な方法である.

現在のところ,処分対象となるような地下水流速の極めて遅い地層・岩体中の透水性割れ目を検出する手法は電気伝導度検層法以外に存在しない.しかし,透水性割れ目の候補となる開口割れ目を検出する手法は複数存在する.開口割れ目の検出法としては,孔壁の形状を観察・測定する光学的観察法・超音波測距法と開口割れ目の物理的特性を検出するVSP法を用いたチューブ波検層・音波検層などがある.なお,開口割れ目の開口度と透水性の間には一定の関係があるものの,開口幅0.5mm以下の開口割れ目が極めて透水性の高い透水性割れ目であった事例が存在することから,物理検層法を用いて開口割れ目の検出を行なうことが望ましい.

また,泥水を用いた掘削調査では孔壁に泥壁が形成されるため,大規模な湧水箇所などを除けば,前出の開口割れ目探査法のいずれも適用できず,採取されたコア試料のみを用いて採水箇所を決定する必要がある.

- 電気伝導度検層:孔井内の孔内水を脱イオン水に全て置換し,水みちとなる透水性割れ目から孔内に流入した地下水により透水性割れ目周辺の孔内水の電気伝導度が上昇することを利用して,透水性割れ目を検出する検層法であり,原理的に最も優れた採水位置決定法である.

- 光学的観察法:ボアホールカメラを用いた孔壁の光学的観察により開口割れ目を検出する手法である.ボアホールカメラの分解能は,孔周0.5度以内,深度方向分解能0.25mm以内と孔井検層法の中で最も高い分解能をもつ.孔壁崩壊部から得られる光学的データは単独では解析不能であり,超音波測距法などによる孔壁間距離のデータが必要である.また,孔壁が深く崩壊している場合は暗い光学像しか得られず.解析不能な場合がある.現在日本国内では2つの光学的観察法が存在するが,両手法の解像度や割れ目の解析結果に大きな差異は存在しない.

- 超音波測距法:ボアホールテレビューアを用いた孔中心と孔壁間の超音波測距により開口割れ目を検出する手法である.孔壁崩壊部が単純な形状の場合は孔中心と孔壁間の超音波測距を得ることができるが,複雑な形状の場合は測定データの信頼性は低い点に留意する必要がある.現在使用されているボアホールテレビューアは,孔壁崩壊部に対して十分な発信強度と空間分解能を有していない.

- VSP法を用いたチューブ波検層:地表発振源(固定),孔井内ハイドロフォンレシーバを用いたVSP検層で捕捉されるチューブ波が,孔壁の開口割れ目から発生することを利用した開口割れ目検出法である.チューブ波検層法の探査精度は,深度方向精度10cm以内/300m,チューブ波発生深度分解能10cm以内である.

- 音波検層:孔井内発振源,孔井内受振器を用いた音波検層では,孔井内発振源から発生したP波が孔壁の開口割れ目を通過する際に遅延され,P波到達時間が遅れることを利用した開口割れ目検出法である.音波検層法の探査精度は,深度方向精度5cm以内/600m,開口割れ目検出深度分解能5cm以内である.

b)原位置採水法

掘削調査においてボーリング掘削と組み合わせて行なうことのできる原位置採水法は,基本的にパッカー採水法のみである.一般的にはダブルパッカー法による採水が行なわれるが,孔底に近い区間を採水対象とする場合はシングルパッカー法による採水が行なわれる場合もある.パッカー採水においては,パッカー区間内に存在する孔内水を予備採水により排水し,原位置水試料に対する孔内流体の混入を低減させる必要がある.原位置水試料に対する孔内流体の混入は1%程度以下であることが望ましい,また,孔内流体の混入率が5%以上の場合,原位置水試料の水質・同位体組成などを適切に評価できない可能性が高い.予備採水はパッカー区間の容積の20倍程度以上を目安に行なうことが望ましい.

なお,地層・岩体の地下水流速が一定以上の速度を持つ場合は,掘削終了後に多段のパッカーを埋設し,掘削流体の影響がなくなるまで一定期間放置した後に採水を行なうマルチパッカー法による採水も可能である.

(2)コア採水

コア採水が行なわれる対象は,透水性が低く原位置採水が困難な多孔質媒体である.掘削コアに含まれる間隙水を,遠心法もしくは圧密抽出法により抽出する.遠心法および圧密抽出法で間隙水を抽出する場合,抽出圧は自由水の抽出限界以下に設定しなければならない.圧密抽出法により間隙水を抽出した報告例の多くでは,自由水の抽出圧よりも高い結合水レベルの抽出圧で間隙水を抽出しており,それらの抽出水の水質・同位体組成をもとに地下水流動を論じることは原理的に誤っている.なお,原位置採水と同様にトレーサーにより掘削流体の混合量を評価する必要がある.

原位置における水理・物質移行特性調査

地下深部において物質は主に移流・拡散現象により移動するが,どちらの現象が支配的となるかは,その場における地下水流動の速度に依存する.従って,処分領域からの移行経路と移行プロセスで支配的な現象を予想するためには,地下水流動系の概略を把握することが必要となる.地下水流動系は,地形,地層や岩体あるいは断層などの分布に規制される地質構造,地層や岩体の透水性(透水層/不透水層)・地下水の水位ポテンシャル・地下水の涵養-流動-流出機構などの水文地質構造を基に,地下水系の流向・流速や間隙水圧・透水性などのデータに基づき概略的に評価される.概要調査段階では,概要調査地域全域の地下水流動場を詳細に特定することは不可能であるが,掘削調査に際してはボーリング孔が掘削される水理地質ユニット毎あるいは境界となる断層などの地下水の流向・流速や間隙水圧・透水性に係るデータを取得し,処分深度までの地下水流動を実データに基づき確認する必要がある.核種移行解析においては,水理地質ユニット毎の透水特性や拡散などの物質移行特性のデータが必要であり,原位置測定が可能な項目については原位置で,原位置測定が不可能な項目については室内試験により測定・試験を行なう必要がある. 物質移行解析では,複雑な地質体を連続体モデル/亀裂ネットワークモデル/連続体に亀裂を配したモデルなどを用いて取り扱う.処分領域に対する涵養域および処分領域からの流出域を含めた地下水の移行経路の全域に対して,単純な連続体モデルが適用できるような地質体はわが国にはほぼ存在しないと言える.わが国では(潜在的に)水みちとなりえる断層・節理などの構造が複雑に発達しており,水みちの異方性を考慮した移流・拡散現象の解析・評価が必要とされる. 断層などが境界となっている単一の水理地質ユニットと扱える領域内では,原位置および室内試験より直接測定された透水特性と物理探査より得られる物理物性の関係を評価し,物理探査により得られる各種物性値をそれぞれのモデルに対応したモデル定数に換算し,移流・拡散などの物質移行現象が解析・評価される.各種物性値は一般的に連続体モデルに基づく方法により整理されるが,亀裂を陽に捕らえるモデルが採用される場合にはこれに対応するモデル定数として整理される必要がある.以下,水理特性に関係する調査項目を示す.

- 地下水の流向・流速,間隙水圧:ボーリング孔が掘削された水理地質ユニットあるいは境界となる断層などの地下水流動に関する実データ

- 水文地質ユニットおよび主要断層の物質移行特性の代表値: 移流現象(透水係数,比貯留率,空隙率),拡散現象(拡散係数,遅延係数)

- 各水文地質ユニットの物質移行特性と物理物性の関係:物理探査結果に基づき解析モデル内に物質移行特性を割り付ける際の基準

- 水文地質ユニット内の地質体の性状変化に対する物質移行特性の変化:基質部については応力場の変化に伴う物質移行特性の変化,水文地質ユニットの境界にならない断層および亀裂については開口・閉塞に伴う物質移行特性の変化

- 断層および亀裂の密度,開口幅,連結性:亀裂モデルを用いる際に必要となる物質移行に関するモデル定数

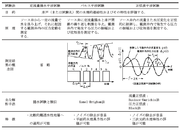

- (1)流向・流速および間隙水圧の原位置測定

地下水の流向・流速の測定方法はその測定原理や手法の違いにより,地球化学的手法・物理的手法・水理学的手法・トレーサー法などに分類される(張ほか,2001).それぞれの手法の概念および利欠点を表4-2に,総合的考察を以下に示す.間隙水圧の測定方法については表4-2中の水理学的手法と同様である.

- トレーサー法を除いた全ての測定手法は基本的に地下水の流向・流速の評価に適用できる.

- 地球化学的手法と水収支平衡法は地下水の垂直流速の評価に適用し,その他の全ての手法・方法は地下水の水平方向の流向・流速の評価に適用できる.

- 試験孔や観測孔を利用した測定方法は地表測定に比べ比較的深部までの調査が可能である.

- 他の手法に比べ,地球化学的手法は比較的長時間の流向・流速の評価が可能である.言い換えれば,地球化学的手法以外の方法は流速の遅い地層での測定評価が基本的に困難である.

- 処分深度における極めて遅い流速・流向を高精度,定量的に測定できる手法はない.

- 表4-2で明確に示されていないが,亀裂や不連続面における流向・流速の測定技術はいまだ確立されていない状況にあると考えられる.

| 分類 | 方法 | 概念 | 利欠点 |

|---|---|---|---|

| 地球化学的手法 | 物質平衡/水質測定法 | 地下水の化学組成を測定することによって涵養源または地下滞留時間を特定し地下水の流動を推定する.よく用いられている方法として、塩化物—質量平衡法がある7,9). |

|

| 放射性同位体測定法 | 50年代末60年代初の降雨に含まれる放射性環境同位体のトリチウムと36Clのピーク特性を利用し,地下におけるこれら両物質の濃度と浸透深度を測定し,地下水の流動を推定する2,7). |

|

|

| 安定同位体測定法 | 地下水に含まれる安定同位体(例えば,2H,18O)の濃度を測定することによって,地下水の涵養源および地下滞留時間を評価し,地下水の流動を測定する1,3). |

|

|

| 物理的手法 | 流動電位測定法 | 地下水に食塩水を投入し,地下水の流れにつれて発生する流動電位の変化を地表面から検出し,地下水の流速と流向を測定する4). |

|

| 水温測定法 | 地下水の流動に伴う熱移流が地下水の涵養域と流出域の温度分布に影響を与えるため、複数の地点で設置される井戸内の水温分布を測定することによって,地下水の動きを推定する10). |

|

|

| 地温測定法 | 地下水の流動に伴って地盤の熱量も移動するため,地中の温度を測定し地下水の動きを推定する.通常では,地下1mでの地温測定に限定し,浅層地下水の水脈を検出するために用いられている8). |

|

|

| 水理学的手法 | 水位測定法 | 同一帯水槽に設置された複数の観測孔で測定した水位分布に基づいて流線網を作成し流向を求める2). |

|

| 水収支平衡法 | 地層に涵養する水の量は降雨,灌漑,地表と地下流入による総補給と蒸発,地表と地下流去および地中貯留量との差であることを前提にし,地下への涵養量の計算によって流速を評価する2). |

|

|

| トレーサー法 | 多孔式トレーサー法 | 調査対象となる地層に投入孔および複数の観測孔を設置し,投入孔に投入されたトレーサーの地下水流による移動を検出し,地下水の流向および流速を評価する5,6). |

|

| 単孔式トレーサー法 | 試験井の中心部にトレーサーを投入し,その周囲に設置されるセンサーでトレーサーの移行方向および到達時間を特定し,地下水の流向および流速を評価する5). |

|

- 注

- 見方の違いによって異なった分類法が考えられる.また,コストの高低および調査範囲の広さについては他の手法との比較による定性的な表現である.

- *既存の井戸またはボーリング孔を利用できる場合では,コストが低くなる.

- 文献

- 1) Allison & Hughes(1983), 2) ASTM(200X), 3)Barnes & Allison(1984), 4)伊藤ほか(1984), 5)小松田(1990), 6)西垣(1991), 7)Phikkips et al.(1988), 8)佐倉(1984), 9)Sharma & Hughes(1985), 10)内田ほか(1993)

- (2)原位置透水試験

原位置透水試験は室内透水試験と比較し,地層・岩体や断層などの透水性をその場で測定できるメリットがあり,また決定論的な評価が必要な極めて透水性の高い水みちとなる断層などを評価するための唯一の方法である.しかし,試験条件の制御がボーリング孔内の操作だけとなるため,境界条件の制御・特定や透水特性と直接関連する地圧・間隙水圧などとの関係を評価することは困難である.一方,室内透水試験では試験体の代表性を吟味する必要があるが,採取されたコアの地層中での存在状態,即ち,地圧・間隙水圧・低い動水勾配などを再現した状態で試験が可能であり,これら存在状態の変化(応力場の変化や異常間隙水圧の発生など)に応じた物質移行特性の変化を測定できる.また,室内透水試験では弾性波試験等とのカップリングも可能であり,これにより評価される透水特性-物理物性の関連性は数多く存在する透水性の比較的低い水みちによる地下水流動の寄与分を評価したり,物理探査・検層結果に基づく物理特性-透水特性の関連性を把握する上で重要なデータとなる.室内透水試験や原位置・室内における透水試験の各方法における試験・解析上の留意点については,3.11.3項の「水理特性」における(1)「室内透水試験」で詳述する.

図4-9 J. F. T.法における透水係数の算出方法(地盤工学会,1995)

図4-8 ルジオン値の算出方法(地盤工学会,1995)

原位置透水試験の代表的な試験法を測定孔数によって分類し,その概念と試験法の概略に表4-3に示す.各種原位置透水試験の概念図については関連文献を参照されたい(例えば地盤工学会,1980,1995;張ほか,2000,2001)

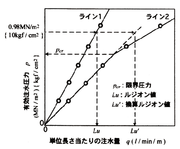

- ルジオン試験:ルジオン試験で求められる岩盤の水理学的バラメータは,岩盤の透水係数ではなく,岩盤の透水性の指標となるルジオン値である.この値は,試験区間内に10kgf/cm2(0.98MN/m2)の圧力で注水し,試験区間1m当たりの1分間の注水量と定義されている.そこで,有効注水圧力Peffの計算は地下水位と試験区間との相対的な位置関係によって表4-4に示す3種類に分けられる(例えば地盤工学会,1995). また,ルジオン値の決定方法は限界圧力の有無によって異なる.図4-8にルジオン試験結果からルジオン値の求め方の概略を示す.ここで,縦軸と横軸はそれぞれ有効注水圧力Peff (kgf/cm2)と単位長さ(1m)あたりの注水量q(l/min/m)である.ルジオン値(Lu)は,図4-8に示されているライン1のようなPeff-q曲線に線形関係があることを確認した後,有効注入圧力10kgf/cm2時の注水量として求める.ルジオン値を透水係数に換算すると,1ルジオンは約1×10-5 cm/sである.注水圧力を段階的に増加し試験を行う際,図4-8に示されているライン2のように,ある注水圧力以上になると注水量が急激に増大する場合では,このPeff-q直線関係が変わる点における有効注水圧力を限界圧力Pcrと定義される.この際,初段階のPeff-q曲線の限界圧力以下の直線を延長して有効注水圧力10kgf/cm2に相当する単位長さ当たりの注水量(l/min/m)を求めて換算ルジオン値(Lu’)とする(地盤工学会,1995).

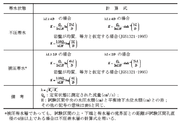

- J.F.T.法:図4-9にJ.F.T.法の実測結果から透水係数を求める手順を示す.図4-9 a)のような水位と時間の実測結果を図4-9 b)に示すように水位差と時間を片対数座標系に整理し,曲線の初期の直線部分の勾配(m)を求める.岩盤の平均透水係数K(cm/s)はボシュレフ(Hvorslev,1951)の理論式によって求められるが,岩盤自身の帯水状況及び試験区間の形状によって異なってくる.表4-5にJ.F.T.法における透水係数の算出方法をまとめる.

- 定圧注水試験:岩盤の平均透水係数K(cm/s)は基本的にボシュレフ(Hvorslev,1951)の理論式によって求められるが,岩盤自身の帯水状況及び試験区間の形状によって異なってくる.表4-6に定圧注水試験法における透水係数の簡略算出方法をまとめる.

- スラグテスト:スラグテスト自身は調査対象となる地層の帯水状況や瞬時的に変化させた水頭の減衰特性の違いによって,試験のやり方や解析手法なども異なってくる.本稿では,被圧帯水層で,水頭の過減衰(Overdamped,水頭が単調に低下し,慣性力による周期的な振動が発生しない)状態の場合を例として簡単に紹介する.この場合,観測井に一定の水を急激に注入する.観測井に一定の水を急激に注入することによって,観測井内にH0の水頭を瞬時的増加させ,この瞬時的に増加させた水頭の経時的な変化を測定し,表4-7に示すCooper et al. (1967)の手法を用いて地層の透水係数および貯留係数を評価することができる.

- パルス透水試験:パルス試験結果の整理は比較的煩雑で,試験条件の違いによって異なってくる.表4-8にパルス試験結果の整理手法を示す.実際の整理にあたって,表4-8に定義されている無次元パラメーターαは事前に分からないため,計算はまずα≦0.1と仮定し,Cooper et al.(1967)の手法より試算を行ってみる.その結果,もしα>0.1と判断された場合,改めてPapadopulos et al.(1973)の手法より計算し直す必要がある.

- 揚水試験:揚水試験の解析は帯水層の地質条件,境界条件,揚水井の貫入状況,井戸貯留の有無および流れの状態などによって異なる.これらのうち最も一般的に用いられているのはTheis法,Cooper-Jacob法(Modified Theis Nonequilibrium Test Methodとも呼ばれる)およびThiem法である(地盤工学会,1995).これら三つの解析法の主な仮定条件,解析手順および計算公式などの概要を表4-9にまとめる.

- 干渉試験:干渉試験はソース信号の違いによって,主に定流量揚水干渉試験(注水の場合も類似),パルス干渉試験および正弦波干渉試験などに分けられる.表4-10にそれぞれの試験法の原理および主な解析手法をまとめる.

表4-3 原位置透水試験法

表4-4 ルジオン試験における有効注水圧力(Peff)の計算

表4-5 J.F.T.法における岩盤透水係数の算出方法

表4-6 低圧注水試験における岩盤透水係数の簡略算出方法

表4-7 スラグテストにおけるCooper et al.法

表4-8 原位置パルス透水試験結果の整理手法

表4-9 揚水試験におけるTheis法,Jacob法およびThiem法

表4-10 原位置水理干渉試験の分類

初期応力

岩盤の長・短期的な力学・水理学的な安定性を考える際には初期応力や原位置での水頭に関するデータが必要となる.水頭分布等の水理特性の調査については3.7.2.4項の「原位置における水理・物質移行特性調査」で既に記述しており,本項では初期応力に関して記述する.

原位置岩盤初期応力測定評価技術のうち,現在最も一般的に用いられている測定法は,水圧破砕法と応力解放法である.このうち水圧破砕法は石油工学を基盤として発達してきた技術であり,原位置における深部の応力測定に適しており,一方,応力解放法は現在では主に土木工学の分野において利用されている.また,水圧破砕法がパッカーによる閉塞区間内に発生した1m程度の比較的大きな亀裂面面積を持つ亀裂の力学的応答から応力を評価し,孔井周りの平均的な応力分布を調査するのに適しているのに対し,応力開放法では精密な応力評価が可能であるものの,10~数10mm前後の非常に小さな領域の岩体変形から応力を評価するため岩石の不均質性や微小な亀裂などの影響を受けやすくなっている.なお,掘削コアを用いた室内試験により初期応力を推定する手法(3.11.4項の「力学特性」で記述)も提案されている.

これらの手法のすべてが,それぞれの手法に対して特有な限られた領域の平均的な応力を測定の対象としている.この特有な領域よりも広い領域の平均的な応力を評価するためには,その都度場所を変えて測定を何度も行う必要があり,広域応力場を評価するためにはそれらの結果について,何らかの統計的な処理を施す必要があることに留意する必要がある.なお,核燃料サイクル開発機構(1999)によれば,最大主応力の方向はプレート運動・活断層分布・三角測量結果・浅発地震から推定される圧縮方向とは異なり,局所的な地形や断層の影響を受けて一様ではないとされ,広域応力場など既存の構造地質学的知見から最大主応力の方向を予想することは困難と考えられる.

- a)水圧破砕法:

水圧破砕法の原理は,ボーリング孔にパッカーを設置し閉塞区間を設け,その閉塞区間に水を圧入し,閉塞区間の孔壁表面に生じる接線応力が引張強度(St)に達すると,最大圧縮応力に平行な方向(最小圧縮応力方向)に引張破壊が生じ,亀裂が発生する.同時に,亀裂内へ圧入水が流入し,閉塞区間内の圧力が低下する.この破砕時のボアホール内部の最大水圧は破砕圧:ブレークダウンプレッシャー(Pb)と呼ぶ.閉塞区間への水の圧入を停止すると,水圧は亀裂の拡大にともない低下し,亀裂に垂直な応力値と等しくなると一定となる.この圧力は亀裂の閉口圧:シャットインプレッシャー(Ps)と呼ばれる. これらの圧力値は弾性論に基づくと,以下のように整理される.

- Pb = 3Sh − SH − Pp + St

- Ps = Sh

(SH:水平面内最大主応力,Sh:水平面内最小主応力,Pp:間隙水圧) しかし,原位置におけるStの推定は,例えば掘削コアの引張強度の値をStとして用いる場合においてもボーリング掘削・コア回収時における原位置応力の開放により掘削コア内に微小亀裂が発生することなどから掘削コアの引張強度は原位置のStとは正確には一致しないとされる.そのため,破砕圧(Pb)の代わりに,亀裂の再開口圧:リオープニングプレッシャー(Pr)を用いる方法(Zoback et al.,1977; Bewdehoeft et al., 1986)が提案され,その場合前記の関係式はPbの代わりにPr(=Pb-St)を用いて

- Pr = 3Sh − SH − Pp

- Ps = Sh

となる式が現在用いられている. しかしながら,水圧破砕法に関する最近の研究(Ito et al., 1999)により,従来の水圧破砕法のシステム自体や亀裂再開口圧(Pr)を用いて初期応力を算出する課程に問題があることが指摘されている.従来の水圧破砕法の問題点は主に2点に集約される.

- 水圧破砕区間のコンプライアンスに比べて,水圧破砕装置など水圧破砕システム全体のコンプライアンスが大きすぎ,亀裂再開口圧(Pr)を正確に計ることができない.

- 水圧破砕によって生成した亀裂は水圧が低下しても亀裂面のかみ合わせなどの問題から完全には閉鎖せず微小な水みちが残存するため,亀裂が開口する前から圧入水が浸入し,亀裂再開口圧(Pr)を用いて初期応力を算出する従来の式が成り立たない,

1. の指摘に対しては,計測するボーリング孔の径を小さくし,水圧破砕装置の加圧系・計測系を上部パッカー直上に配置して水圧破砕システム全体のコンプライアンスを小さくする手法が提案されている.また,亀裂再開口圧(Pr)に関しては間隙水圧に拠らない新しい関係式が提案されている(Ito et al., 1999).

また,室内試験により水圧破砕区間の掘削コアの引っ張り強度を求めれば,微小亀裂などの問題はあるもの,破砕圧(Pb)から亀裂再開口圧(Pr)を一定の精度で求めることが可能である.そのため,水圧破砕システム全体の見直しとともに,掘削コアの引っ張り強度試験を併用することにより初期応力の絶対値の精度・確度を向上させる試みが行なわれつつある.また,水を用いない乾式破砕法の開発も行われている.

従来の水圧破砕法の計測結果を評価するにあたっては,水圧破砕時の亀裂再開口圧の経時変化に留意する必要がある.すなわち,圧力-時間曲線が非線形性を示すと同時に急激に水圧が低下する場合と,非線形性を示した時点以降もゆっくりとしか水圧が低下しない場合の2つのケースがあるという事である.この2つのケースは,これまでは,主に応力条件が違うことから生じるものと考えられてきた.すなわち最大水平応力(SH)と最小水平応力(Sh)の比が重要であり,SH<2Sh-Pp(間隙水圧)の場合は孔壁面に亀裂を発生させた水圧は亀裂全体を深くまで押し開くのに十分な圧力であるため,亀裂が開口した瞬間に亀裂内部まで圧入水が浸入し,急激な圧力の低下が生じたと解釈されている.一方,SH>2Sh-Ppの場合は孔壁面に亀裂を発生させた水圧は亀裂を深部まで押し開くことが出来ないため,ゆっくりと水圧が低下し続ける解釈されている.このことから,水圧破砕による応力の算定は水圧破砕を行った原位置の応力状態(SHとShの比の状態)により大きく異なった値となる可能性があり,既存のデータを利活用する上で十分な注意が必要である.

なお,水圧破砕法は,元々インタクトな原位置の岩盤に亀裂を生じさせ,初期応力の大きさとその方向を算定する手法であるため,地層処分システムにおける地層の隔離性能を低下させる恐れがある.このため概要調査段階における応力測定手段として水圧破砕法を採用する場合は,他の方法による代替や地層処分システムに与える影響を含めて慎重に考慮する必要がある.

- b)応力解放法:

応力開放法の原理は,多素子歪みセンサーをボーリング孔の孔底に接着剤等により固定し,接着剤等の固化後に歪みセンサーの周りをオーバーコアリングし,岩盤応力から解放することにより,初期応力を計測する.応力開放法では,孔底掘削の方法(平面孔底掘削,球面孔底掘削,円錐孔底掘削等),地下水面下の水没した孔底に正確かつ確実に多素子歪みセンサーを貼付あるいは埋設する方法(接着剤あるいは充填材の性質),センサーの周りを正確にオーバーコアリングする手法,解放歪み量の確実な取得(センサーの絶縁低下防止策)等に留意して計測を実施する必要がある.また,特に大深度の計測では,想定される環境影響要因(間隙水圧の影響による有効応力の算定,掘削スライムのセンサー貼付に及ぼす影響,温度による歪み計測値のドリフト,地圧増大によるボアホール壁の崩壊による計測値の変化等)に十分配慮する必要がある. 応力解放法は,線形弾性が第一近似的に仮定できる岩盤で,理想的にはインタクトな岩盤に適用されるものであり,解析結果の信頼性は観測方程式における感度係数と計測位置の関係及び測定箇所岩盤の等方均質線形弾性体であるとの仮定がどの程度成り立つかに依存している.ボーリング孔を掘削する前に存在した微小亀裂や,ボーリング孔掘削あるいは孔底掘削により生成した微小亀裂が解析結果に与える影響は,大きな応力集中が予想される地下深部では多大なものとなると考えられ,計測の信頼性が低下する要因となることを充分考慮する必要がある.

応力解放法による深部岩盤応力測定の適用深度は1000m程度と考えられる.これは測定深度が1000mを越えると,孔内に挿入する測定機器の耐水圧不足による測定機器の絶縁低下や,ボアホールブレークアウトのようなボーリング孔壁の破壊現象の発生などにより,応力解放法の適用が困難になることが予想されるからである.さらに深い深度で測定を行うためには,応力測定用歪み感知センサー部のみならず測定プローブ全体の耐圧性・絶縁性・耐熱性を高める必要がある.地下深部で岩盤温度が100℃を越えるような場所では,測定プローブの構成材料として樹脂等が使用してある場合に,材料変質により本来の測定機能が発揮できなくなる場合も予想される.測定プローブの構成素材選択も大深度での応力測定には重要な要素である.

検層

3.7.2.3項や3.7.2.4項で取り上げた検層項目を除き,地層処分に固有な検層項目は存在せず,掘削終了後に対象とする地層・岩体の特性に応じた一般的な検層がなされると想定されるが,ここでは詳述しない.物理探査ハンドブック(1998)の「第13章 物理検層」などの参考書を参照されたい.

資源調査

調査・評価項目:地質環境 ●(概要調査評価事項)経済的価値のある鉱物資源の存在が概要調査で明らかになった範囲は,将来において人間侵入が懸念されるので避ける必要がある.

原子力安全委員会の環境要件には「鉱物資源の賦存」が項目として挙げられており,概要調査地域に経済的に重要な鉱物資源(鉱業法第3条に規定された「鉱物」を対象とする)が存在するかを調査・評価する必要がある.なお,評価にあたっては,経済的な重要性のほかに希少性も考慮する必要がある. 鉱業法第3条に規定された「鉱物」には,固体の鉱物のほか,石炭・石油・天然ガスなどが含まれる.わが国に賦在する多くの鉱物資源,石炭・石油・天然ガス資源,粘土鉱床などについては,これまでに全国的に探査が行われており,分布・品質・量などについては概略的な整理がなされている.概要調査地域およびその周辺地域に経済的な重要に鉱物資源の存在が知られている場合は,それらの鉱物資源の分布・品質・量について調査を行う.なお,一部の鉱物資源(金,レアメタル)については現在も探査が継続されており,新たな鉱床が発見される可能性があることに留意する必要がある. 国際FEPでは,地質資源の中に水資源や地熱資源が含まれているが,地熱資源が賦存するような地質環境は高レベル放射性廃棄物処分には明らかに不適である(なお,地熱資源については3.6項「地温調査」を参照).また,水資源については,飲用・農業用・工業用として利用される地下水は処分場レベルに比べ格段に浅い帯水層から揚水する場合が多く,そのような浅層地下水は普遍的に存在しているため,水資源として取り扱う必要性は低いと考えられる.一方,飲用・農業用・工業用として処分場レベルに近い深度の深い帯水層から揚水している場合,それらの帯水層は地下深部に存在する第四紀層の中にある.処分深度に第四紀層が存在する地域は概要調査地区の選定段階で排除されるため,深層の地下水資源についても水資源として取り扱う必要性は低いと考えられる.温泉・鉱泉利用を目的とした深掘り井戸による地下水利用については,処分深度に近い深度の地下水を小規模に利用している例がしばしば存在するが,これらについてもある意味で普遍的に存在するため,水資源として取り扱う必要性は低いと考えられる. 資源調査では,概要調査地域およびその周辺地域に経済的に重要な鉱物資源の存在が知られている場合は,それらの鉱物資源の分布・品質・量について調査を行う.また,鉱物資源の存在が知られていない場合においても,地質環境の調査の一環として行われる現地踏査により採取された岩石・鉱物に経済的な重要な鉱物資源が含まれていないか検討を行う.それらの調査の結果として,概要調査地域に経済的に重要な鉱物資源が存在することが明らかになった場合,その鉱物資源の品質・量などを総合的に評価し,経済的な重要性あるいは希少性があるか否かを判断する.経済的な重要性あるいは希少性がある鉱物資源が存在すると判断された場合は,その地域を避ける必要がある.

海域調査

概要調査地区が沿岸部である場合は,海域の地質環境調査が必要とされる.この項では海域の調査に特有な項目を取りまとめている.その他の一般的な調査項目に関しては他の項を参照されたい.

- a)海底地形調査:

既存の海底地形図は測深データの集積により等深度線が粗く引かれているのみであり,概要調査における地形解析ではより高精度な海底地形の把握・解析が必要となる.精密な海底地形調査にはGPSを搭載した船舶のマルチビーム測深機あるいは曳航体のサイドスキャンソナーを用いて海底地形測量を行なう必要がある.これらの手法は従来に比べて遥かに高い深度方向の分解能を持ち,海底微地形の判読や高精度の海底地形DEMの作製が可能である.

- b)海域地質調査:

海洋調査船により海底堆積物・岩石を直接的に採取する方法は次のようなものがある.なお,③は調査船航跡上に存在する岩石の分布を線的に捉えたものである.

- グラブによる採泥・採石

- コアラーによる採泥・採石

- ドレッジの牽引による岩石採集

- プラットフォームまたは掘削船によるボーリング

- 有人潜水艇又は無人有索探査機による露頭観察とマニュピレーターによる露岩採取

また,サイドスキャンソナーの反射強度を用いて,同質な堆積物・岩石の分布を推定することも可能である.

- c)海域物理探査:

沿岸海域の地質構造探査の主体は海上音波探査である.海上音波探査の発振源は対象とする深度別に様々な種類ものが存在し,最適な発振源を用いることが重要である.また,稠密な測線間隔(数100m~500m程度)で面的に行なうことにより,直接的な観察が困難な海域の地質構造に関するデータを取得できる.

- d)海底湧水調査:

海底に露出した比較的透水性の高い多孔質媒体や‘水みち’となる構造沿いに淡水が湧出することがある.後背地の地形的なポテンシャルが高い場合に海底湧水が存在することが多く,日本各地で海底湧水が確認されている.海底湧水は,潜水調査により原位置採水を行ない,水調査と同様の手法を用いて分析を行なう.また,必要に応じてシーページメーターなどを用いて湧出量の定量化を試みる.なお,海底湧水の存否・分布については,海底湧水が栄養塩を多く含み,よい漁場となることから,漁業関係者への聞き取り調査などが有効な調査手法となる.

- e)海域掘削調査:

プラットフォームまたは掘削船により,海域のボーリング掘削を行なう.掘削技術としては,浅海域では通常工法による掘削も行なわれるが,中~深海ではライザーレス掘削工法が,深海ではライザー掘削工法が選択される.また,掘削流体にトレーサーを混入する場合に,ヨウ素でなく臭素が用いられることが多い.

モニタリング

モニタリングは,長期連続観測することによるデータの蓄積により,長期変動に関わる事象の捕捉やその解析精度の向上が可能になるものや,水文調査や気象関連のデータのように平準値を得るために行なうものがある.長期変動関連事象として,現在の地殻変動,断層活動,地震・火山活動に関わるモニタリングについて記述する.また,水調査関連事象として,平準値の取得と地下施設の建設・閉鎖に関わる事象について記述する.

長期変動関連事象

- a)地殻変動: