はじめに

この章では概要調査の調査・評価項目のうち,特廃法に述べられている要件との関連で設定した評価事項及び考慮事項について,評価すべきあるいは考慮すべき内容を具体的に示すとともに,これらの評価事項・考慮事項を設定するに至った科学的背景について記述する.

前章で述べたように概要調査の調査・評価項目は,国際FEP(OECD/NEA, 2002)の処分システム領域に影響を与える外的要因の中から抽出された「地質及び気候関連事象」および処分システム領域の環境要因の中の地質環境のFEPに基づいて設定している.この章で述べる「地質及び気候関連事象」から設定された長期変動に関する調査・評価項目は,侵食・堆積及び海面変化,地震活動,火山・マグマ活動,深部流体,泥火山,マスムーブメントの6項目であり,さらに,これら調査・評価項目において,特廃法との関係で概要調査において評価すべき事項を,概要調査評価事項(「評価事項」と略記)とし,サイト選定にあたり不適切な地域や範囲を除外する基準とした.また,それ以外の処分システム領域に影響を与える事象については,サイト影響考慮事項(「考慮事項」と略記)としてまとめ,シナリオによる安全評価及び人工バリアの設計において考慮すべきものとしている.なお,侵食・堆積及び海面変化をはじめとした6項目に共通する将来予測の考え方については,これらの調査・評価項目に関する科学的知見の記述に先立ち述べる.

長期変動に関する調査・評価項目のうち評価事項を含む項目は,侵食・堆積及び海面変化,地震活動,火山・マグマ活動,泥火山,マスムーブメントであり,評価事項は地層処分システムの物理的隔離機能に大きな損傷を与える事象を対象にしている.ここで評価事項に取り上げた事象には全国的に認められるものと,極めて限られて地域のみに発生しているものとがあり,また,累積的な効果により影響の出る事象と1回の活動で大きな影響のある事象があるが,長期的に見た場合いずれも地層処分システムの隔離機能に大きな影響を及ぼすことが想定されるものである.特廃法では「地質の著しい変動が長期間生じていないこと」が精密調査地区選定の要件となっており,その具体的な内容がここでの評価事項となっている.評価事項に関してこの章では地層処分に適さない地域あるいは範囲を除外するための評価の論理と,その背景等の関連する科学的知見を提示する.

一方,考慮事項のいくつかは長期変動が地層処分システムの地下水に影響を与える事象を対象にしており,地下水シナリオでの安全評価において考慮しなければ事項であるとともに,人工バリアの設計(工学的対策)において考慮すべき事項でもある.この章では最後に,これに関連して人工バリアの設置環境にかかる科学的知見および工学的知見を取りまとめている.

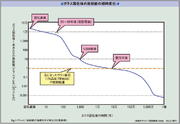

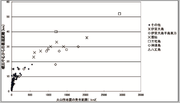

図3-1 ガラス固化体の放射能の経時変化 経済産業省資源エネルギー庁(2006) 「高レベル放射性廃棄物の処分の安全性について考えてみませんか」

この章において評価期間という用語が随所に出てくるが,第2章でも述べたように,この技術資料では評価期間について,次のように考えている.地質現象の将来予測について具体的な評価を行なおうとする場合,評価期間の設定が必要となるが,わが国ではまだ高レベル放射性廃棄物に対して,放射線防護の基準値も評価期間も定められていない.このような状況の中で,地下深部に処分される高レベル放射性廃棄物の残存放射能(図3-1)を考慮して,現在の科学的知見に基づきできるだけ長い期間が評価できるように,地質学的手法を用いた将来予測の論理を示している.10万年あるいは100万年という期間を想定しながら執筆しているが,本文中に出てくる10万年あるいは100万年という数字はあくまで例示であり,定められた評価期間を示すものではない.

将来予測の手法

高レベル放射性廃棄物の地層処分にかかわる地質環境の安定性評価では,将来10万~100万年間を念頭に起こりえる地質及び気候関連事象を評価しなければならない.例えば地震予知では,問題とする時間スケールによって,短期(直前~1年)・中期(1~100年)・長期(100~1万年)予測と分類されることがあるが,地層処分で行うべき予測は超長期と呼ぶべきものである.予測の方法論は評価期間によって違いがあり,短期予測では地球物理学的・測地学的・地球化学的・水文学的観測が主な手法である.これに対し,中~長期予測では,過去の歴史からの統計的推論が主な手法となってくる.日本では1996年の兵庫県南部地震以後の長期予測手法の進展により,プレート境界地震や主要活断層沿いの地震については発生確率で評価出来るようになってきた.(地震調査研究推進本部 [1])

しかしながら,地震に限らず他の地質及び気候関連事象もふくめ,超長期予測が日本で実際に行われた事例はほとんどないのが現状である.長期予測をそのまま超長期に外挿しようにも,長期予測の元になる初期条件や再来間隔が超長期に一定であるかどうか不確実性が大きく,信頼性のある予測とはなり得ない.10万~100万年という超長期の時間を取り扱うには,地質学的な調査手法が不可欠である.

地質及び気候関連事象の超長期予測でも,評価対象地域で地質学的な過去に起きた事象の履歴を明らかにし,これを将来に外挿することが基本となる.将来10万~100万年間に外挿するのであれば,これと同じかこれ以上の過去にまで遡る必要がる.その上で統計的推論に十分な質・量の変動履歴が得られれば,地震の長期予測のように確率的な評価も可能になろう.しかしながら,全ての変動が地質学的に保存されているわけではなく,十分な変動履歴が得られない地域のほうが圧倒的に多い.そのため,限られたデータから超長期予測を行わなければならず,必ずしも定量的な扱いが可能ではないことは考慮しておく必要がある.例えばプレート境界地震では,履歴は歴史記録に頼るしかなく,地質学的な痕跡が地表調査からは捉えることが困難である.また,活断層沿いの大地震も,断層と被覆層の関係によっては,1万年内程度の履歴しか得られず,評価期間に比べて情報量が不足するケースが多いと予想される.変動地形学的に侵食履歴を明らかにする場合も,評価期間に見合うだけの十分な指標地形面が,評価対象地域やその周辺に必ずしもあるとは限らない.水文地質学的変動に至っては,過去の変動が全て合算させた現在値のみが観測され,ここから個々の変動履歴を分離することが困難なケースがほとんどである.このように統計的推論によって変動履歴を超長期の将来に外挿することが困難な場合には,超長期にわたる評価対象地域の地質環境の安定性を担保する別の説明が必要になろう.例えば地震活動や侵食を加速させる隆起運動の状態を記述する評価対象地域の構造発達史を確立することで,定性的な将来予測像を示すことが求められる.また,水文地質学的変動では,年代軸の入った水質形成機構を確立することで,唯一定性的な将来予測が可能になる.具体的にどのような将来予測モデルが必要かは地域の地質特性によって異なるので,その場に対応した予測論理を地域毎に考える必要があろう.

統計的推論に十分な量の変動履歴が得られた場合にも,変動履歴のパターンは複雑で,単純な解釈では通用しないケースもあり得る.例えば,アメリカのYucca Mountain サイトは玄武岩マグマの単成火山群内にあるため,過去の噴火履歴から平均的な噴火再来間隔を求め,サイトでの噴火確率を求めている(US DOE,2001).しかし,単成火山群の噴火活動は,時間的にも空間的にも偏在しており,決して一様には起きていない.活動のピークや分布状況を考慮に入れるなら,DOEの示す確率は明らかに過小評価であるとの指摘もある(Smith, 2002).すなわち,確率値の算定には時間尺度や空間尺度の取り方によって値が異なる任意性があり,活動頻度の偏在性を説明する科学的な根拠なしには,確率的な将来予測を行っても信頼性に乏しいと言わざるを得ない.地質学的・地球物理学的・地球化学的根拠からマグマ成因論を展開し,将来の発生頻度を考察するSmith (2002)の主張に一理あるのは当然のことである.火山活動に限らず,地質及び気候関連事象の超長期将来予測では,現象の成因にまで踏み込んだ評価が求められよう.

侵食・堆積及び海面変化

調査・評価項目:侵食・堆積及び海面変化

●(概要調査評価事項) 予測侵食量が埋設深度以上になり,廃棄体が地表に露出する可能性のある地域は,避ける必要がある.

◎(サイト影響考慮事項) 隆起・沈降および氷河性海面変化による相対的海面変化により,将来放射性物質を閉じこめておく機能に影響を与える可能性のある地下水の流動あるいは水質の変化が予想される地域は,相対的海面変化の影響について考慮する必要がある.

◎(サイト影響考慮事項) 隆起・沈降に影響を与えるテクトニクスについては,将来におけるその安定性を考慮する必要がある.

河川・氷河・風・波浪・潮汐・海流・その他の可動的営力により地表の構成物質が削り取られる現象を侵食作用,可動的営力で運ばれた物質が沈積し地表に付加する現象を堆積作用と呼ぶ.侵食・堆積作用は地球上のあらゆる地点で起きている地質現象である.ただし,日本では氷河と風による侵食堆積作用は他の営力によるものに比べ無視出来るほど影響が小さい.また,波浪による侵食堆積作用は海面付近に限られ,波浪が海底を侵食する限界深度(波食基準面)は通常は水深10m以浅にすぎない.潮汐による侵食堆積作用も同様に海面付近に限られる.海流による侵食堆積作用については,海洋下での地層処分を行う際にのみ考慮の必要が出てくる.従って,安全評価の上では,処分地周辺における河川-海面付近の侵食堆積作用を対象とすることになる.特に侵食作用は埋設物と地表との接近をもたらすため,その累積量の予測は重要である.特に,埋設物の放射性レベルが十分減少しないうちに埋設物の地表への露出が起こるケースは絶対に避ける必要がある.また,露出へと至らないまでも,埋設深度の著しい減少は,核種移行距離の減少,荷重除去による裂かの開口など地層処分の隔離性を阻害し得る.荷重除去で形成される地表面にほぼ平行な裂か(シーティング節理)の発達深度や密度は岩質や地形によって様々であるが,花崗岩の場合,地表から50~100mの深度まで発達する例が報告されている(例えば,加古・横田, 2002).そのため,将来の予測侵食量は,できるだけ小さいことが望ましい.一方,堆積作用は埋設物と地表との距離を増大させるので,距離にのみ着目すれば予測堆積量が大きいほど隔離性能が増すことになる.ただし,堆積速度が大きい地域は未固結堆積物が厚く累積しているので,地層処分には適さない母岩環境であることが多い.

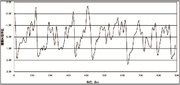

図3-2 深海底コアから得られた酸素同位体比の変動履歴 酸素同位体比は海水の温度の指標であるだけでなく,更に重要なことは,陸域に氷床や氷河として固定された水の量の指標でもある.Bassinot et al. (1994)による

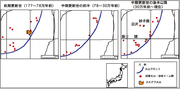

河川は,上流からの砂礫と水の入力と,河口における相対的な海面の高さを境界条件とする開放系で,これらの境界条件が変化することで河川の縦断面が変化し,河川での侵食堆積が作用する(野上,1981a;野上,1981b;Nogami,1990).また,海面下での侵食堆積作用は,相対的海面の変化量と砕屑物の供給量のバランスで支配されている(酒井ほか,1995).従って気候変化による砂礫量/流量比の変化や,テクトニックな隆起沈降と氷河性海面変化による相対的海面の変化が,将来の侵食堆積量を予測する上で重要になってくる.気候・海面変化の履歴はEmiliani(1955)による有孔虫化石の酸素同位体変化で良く代表され,最近100万年間は約10万年間隔で氷期・間氷期サイクルが繰り返されてきた(Basinnot et al., 1994;図3-2).ただしその変化パターンは鋸の歯のように非対称で,ゆっくりとした寒冷化と急激な温暖化を示唆している.間氷期の高海面期に形成された侵食地形や堆積物は海成段丘として残ることが多く,日本列島の海成段丘にかんする知見は,小池・町田(2001)により網羅的にまとめられている.氷期の海面低下量については,様々な推定値が報告されているが,最終氷期の大陸氷床増加分による海面低下量は120m前後と推定されている(Nakada et al., 1991).また,過去100万年での最大低下量は,対馬海峡の陸化が起きた約60万年前と約40万年前の氷期で(小西・吉川,1999),その量は140mに達する.テクトニックな隆起沈降の傾向については,海岸部での保存がよい最終間氷期の海成段丘の面高度分布から,その概略が明らかにされている(小池・町田,2001).これによると,日本列島では最近12万年間の垂直変動は圧縮応力を反映して広い範囲で隆起傾向にあること,しかし西南日本内帯には伸張応力場を反映するような安定ないし海進性の海岸がかなり広いことが分かっている.

評価期間内の侵食堆積量を予測するためには,過去の侵食-堆積量変化履歴を将来に外挿することが基本となる.そのためには,過去に形成された侵食堆積地形面と現在の地形面とのオフセット(食い違い)量の計測と,過去の地形面の編年を行う変動地形学的手法(太田,1999;Burbank & Anderson, 2001)を用いなければならない.同時に,地形面構成堆積物の堆積相解析も行い,地形面の成因も明らかにしておく必要もある.特に海岸部ではシーケンス層序学に基づいた堆積学的解析(例えばPosamentier & Vail, 1988;酒井ほか,1995)が,当時の海面の位置を判断するために必要である.変動地形学的に計測されたオフセット量は,過去の局地的な気候変化・氷河性海面変化・テクトニックな隆起沈降の全ての影響が合算されたものであり,個々の現象の絶対量を分離するためには慎重な解析が必要となる.さらに,過去の侵食率を将来に外挿するためには,少なくとも1回以上の氷期-間氷期サイクル(約10万年)を経た指標地形面を用いることが必要である.なぜなら氷期-間氷期サイクル内では,海面の変化や降水量変化が一定でないことは明らかであるので,1サイクルに満たない侵食-堆積変化履歴を将来に外挿しても正しい長期予測値とはなり得ない.また,酸素同位体比変化曲線に見られる非線形性の変動は(図3-2),次の氷期がいつ始まるのか,どのように変化して次の間氷期に至るのかの予測が困難なことを意味している.さらには,人為的なCO2の排出がもたらす気候の温暖化が,将来の気候変動に及ぼす影響も予測することが困難で,氷期-間氷期サイクルの周期自体が変化してしまうことも十分あり得よう.それゆえ将来10万年程度に限定した将来予測は,多くの不確実性をさけることができない.気候変動の影響を大きく受けるスウェーデンでは,このような背景から将来の気候を予測することは不可能であるとし,一方で100万年の評価期間の中では氷期-間氷期サイクルが繰り返すことは確実であるので,起こりえる最大リスクを評価することが重要とする立場を取っている(SKB, 2004).この対応は現段階で最も現実的な戦略であり,これに従うなら気候変動の将来予測では将来の発生時期を特定することなく,氷期-間氷期サイクルにおける最大海面低下量(内陸では最大下刻量)を常に気候変動による最大侵食量として見込めばよいことになる.

ある地域で過去の侵食-堆積量変化履歴が定量化できたとしても,過去の計測値をそのまま一定値として将来に外挿するためには,その場のテクトニクスが将来においても十分安定であることも同時に示しておく必要がある.応力場の安定性は,地層処分のような長期の将来予測で必須の条件であり,評価期間以上の過去に遡ってその変化履歴を明らかにしておく必要があるものと考える.反対にテクトニクスが不安定で,応力場の変化が予想される地域では,確実な将来予測が難しく,処分地の安全評価における不確実性が大きくなる.例えば将来100万年を評価するのであれば,評価期間内に大きな地殻変動の傾向に変化が起きないであろうことが判断できるのに十分な過去(数100万年程度ないしはそれ以上)まで遡ると同時に,十分な時間分解能で地質構造発達過程を明らかにしておく必要があろう.この調査は,例えば変動地形学的に遡れる侵食-堆積量変化履歴が評価期間に対して不十分なくらい短い場合,これを外挿することの妥当性を担保する目的を持っている.また,測地学的データから得られる数年から100年程度の短いスケールでの地殻変動像は,変動地形学的に検出される数1000年以上の長時間スケールの地殻変動像と一致しないことはしばしばある.例えば,東北地方や北海道の太平洋岸では,変動地形学的には隆起域と判断されるにもかかわらず,測地学的には沈降域となっている(加藤・津村,1979).これは,測地学的な観測期間よりも長い再来間隔で起きる巨大海溝型地震が変動地形学的に観測される隆起をもたらし,測地学的沈降は巨大地震時に全てキャンセルされてしまうためと解釈されている(池田,1996).重要なことは,活動的な島弧や造山帯における現在進行形のテクトニクスを明らかにするためには,測地学的データだけでは観測期間が短すぎるので,最近の地質時代の地質構造発達に関するデータが必要不可欠であるという点である.

海面変化は,侵食堆積作用に影響を与えるだけでなく,地下水環境にも大きな変化をもたらし得る.現在は後氷期の高海面期にあるものの,いずれは氷期へと汎世界的な気候が変化することは確実である.ただし,その変化時期を予測することは前述のように困難である.そのため将来予測では,氷河性の最大海面低下量140mと地殻変動による評価期間内の海面変化量の合計値(最大相対的海面変化量)で,評価地域で起こり得る地下水系の最大変化を予測しておかなければならない.海面低下が地下水系にもたらす変化としては,塩淡境界の海側への移動,深層地下水流動の活発化,地下水圧の減少等があり,これらは処分施設周辺の地下水系が,相対的に浅所へ移動した場合と同等の変化を与え得るものと,予想される.評価対象地域は,当然過去の氷期・間氷期サイクル時にこれらの変化を被っており,地下水の年代マッピングによりその変化の程度が評価できるものと期待される.具体的には,地下水中に溶存しているヘリウムによる超長期年代測定手法(Morikawa et al., 2005)を用い,評価対象地域の地下水年代により,海面変化による地下水流動変化の影響を調べる.たとえば,年代が1~2万年程度であれば,海面の低下時に流動し,上昇時に停滞する水系であり,10万年程度の年代値が得られれば,少なくとも最終氷期の期間の海水面変化に対して当該地下水系は安定であったことが示される.海面の変化は内陸部においては,海岸部より影響が小さいものと考えられる.しかし,日本列島では構造線や断層等により透水性の裂か系が発達している場所が多いため,内陸部においても広域裂か系を通して海面変化が地下水流動に影響を与える可能性がある点に留意する必要がある.その結果,将来放射性物質を閉じこめておく機能を著しく低下させるような地下水系の変化が予想される地域は,避けることが好ましい.

地震活動

調査・評価項目:地震活動

● (概要調査評価事項)第四紀に活動した断層の存在が明らかとなった地域では,断層沿いのずれ破壊により廃棄体が直接破損する可能性があり,その断層の影響が及ぶ範囲は避ける必要がある.

◎(サイト影響考慮事項) 第四紀に活動したものでなくとも,地表やその地下に大規模な断層が存在する場合は,その断層の再活動や誘発変位の可能性が想定されるので,ずれ破壊の影響が及び得る範囲を考慮する必要がある.

◎(サイト影響考慮事項) 地震活動により,将来放射性物質を閉じ込めておく機能に影響を与える可能性のある地下水の流動あるいは水質の変化が予想される範囲では,地震活動の影響を考慮する必要がある.

◎(サイト影響考慮事項) 地震活動に影響を与えるテクトニクスについては,将来におけるその安定性を考慮する必要がある.

地下の岩盤に強い力がかかると岩盤は次第に変形し,それとともに岩盤中には歪みという形でエネルギーが蓄積されていく.力を加え続けると,岩盤は耐えきれなくなって破壊を起こし,それまでに蓄えられていた歪みエネルギーを波(地震波)の形で急激に放出する.地震とは,このような現象が地下で起こることである.地震波によって大地が揺れる現象については地震動という用語を用いる.また,岩盤の破壊はある面を境に両側の岩盤が急速にずれ動く事で起き,この時のずれた面を震源断層と呼ぶ.すなわち,地震の発生場所は点ではなく,面的な広がりを持っており,地震の規模はずれ量と震源断層の広さによって表される.地震発生直後に発表される震源は,最初にずれが生じた破壊の開始点にすぎない.処分施設への地震活動の影響には,地震動による処分施設の破壊,地震時の地殻の伸縮や地震動による地下水環境変化,震源断層のずれによる処分施設の破壊があり,いずれも地下水水質の変化や移行経路の変化として処分地に影響を与えることになる.

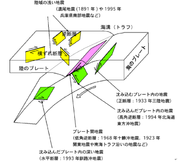

図3-3 日本列島及びその周辺で発生する地震のタイプ(地震調査推進本部,1997)

日本列島とその周辺には,太平洋プレート,フィリピン海プレート,そして陸側のプレートと最低3つのプレートがある.前2者は後者に対して沈み込んでおり,これらプレート間の相互運動によって日本列島とその周辺の岩盤にかかる力が発生している.日本列島とその周辺で発生する地震を地質学的にタイプ分けすると,プレート境界付近で発生する地震,沈み込むプレート内の地震,陸域の震源の浅い地震の3つに分けられる(図3-3;地震調査推進本部,1997).プレート境界付近の地震は,沈み込む太平洋プレートやフィリピン海プレートに対し陸側のプレートが低角度でずれ上がる逆断層型の地震が発生する.沈み込むプレート内でもしばしば岩盤の破壊が起きて大地震が発生するが,発震機構や震源の深さは様々である.日本列島の陸域で発生する地震は,その震源が20kmよりも浅いものがほとんどである.そのため地震の規模が大きい場合は,震源断層のずれが地表面にまで達し,地表に変位を与えること(地震断層の出現)が多い.地形や地質の調査から,地表に変位を与えた断層では,少なくとも過去数10万年にわたって,そのようなずれが累積したこと,すなわち大地震が繰り返し発生したことが分かっている.このような過去に活動を繰り返し,今後もその可能性がある断層を活断層と呼ぶ(活断層研究会,1991).

処分地が受けるであろう将来の地震動については,「全国を概観した地震動予測地図」(地震調査推進本部,2006)を基にすると,評価期間として10万年以上を念頭に置いた場合,日本列島のほとんど全ての地域で震度6以上の揺れを地表で避けることが出来ない.しかし,地震動の加速度は地下ほど小さくなることがこれまで経験的に明らかにされており(日比野ほか,1987),地下施設での十分な岩盤の強度が確保されているなら,この程度の揺れは問題とはならない.また,地震動の影響が強く表れる未固結堆積物の厚い地域は,文献調査段階で排除されており,処分地に影響を及ぼすような軟弱地盤の液状化の危険性はほとんどないものとみられる.一方,排除しきれていない地震動の影響としては,大規模な斜面崩壊による埋設物と地表との接近や新たな地下水移行経路の形成がある.そのような可能性のある急傾斜地形や,岩盤中の滑り面・破砕帯の存在は概要調査で確認し,処分地として避ける必要がある.また,そのような岩盤中の滑り面・破砕帯は,処分施設施工時にも工学的な問題を引き起こすことは言うまでもない(本技術資料の「マス・ムーブメント」のところで詳述).

一方,地震時の地殻の伸縮や地震動による水理特性の変化によって地下水環境に変化が生じることが知られている.プレート境界で発生する巨大地震は,M8以上の規模であり広域に地震動や地殻の伸縮を与える.1946年南海地震では,震源域から約100km離れた愛媛県の道後温泉において10m以上の水位低下を生じた(力武,1947;川辺, 1991).これは,地殻の伸縮によるものと考えられており(小泉・他,2005),数ヶ月で回復した.地殻の伸縮によって地下水位が変化したケースではほとんどの場合,数日から数ヶ月の時間で水位は回復するようである.しかし,2003年の十勝沖地震では,北海道の複数の井戸において,1年程度経過しても水位が1~10m低下したまま回復していない事例がある(Matsumoto & Akita, 2004).地下水の変動が大きい場合は井戸が自噴することもある.プレート境界地震は同じ震源域において100~150年周期で地震が起きるため,長期にわたる評価期間においては,地下水系の安定性に大きな影響を与えうる.処分候補地においては,地震の影響を評価し,水文地質構造等を精査して地下水流動の変動特性について明らかにしておく必要がある.また,地震時に地下水の水質が変化する場合があることが知られている.地震に伴い,より深部の地下水が混入することにより起きると考えられるケースでは,地震後数十年経過しても水質が変化したままの例がある(大竹,1976;Wakita et al., 1978,奥澤・塚原,2001).水質の変動は核種移行に大きな影響を与えるため,起こりうる変動の質および幅について調査すべきである.その結果,将来放射性廃棄物を閉じこめておく機能を著しく低下させるような地下水系の変化が予想される領域(評価対象地域よりも狭い空間)は,処分地としては好ましくない.

陸域で震源の浅い大地震が発生し震源断層のずれが直撃した場合には,処分施設が破壊され,ずれに沿って地表まで最短の地下水移行経路が新たに形成されることになる.その典型例である1995年兵庫県南部地震においては,(震源断層直上の)淡路島において地下水が自噴する現象が起きた(Sato et al., 2000).山側で水位低下を生じ,平野部で自噴している.これらの現象は,地震により断層周辺部が破壊されて地下の水みちとして機能したため,結果的に大きな地下水理パラメータが変化したことによると考えられる.影響が生じた期間は数ヶ月~数年間であるが,数年以上経過しても回復していない例もある(Sato et al., 2000; Kitagawa & Koizumi, 2000).従って,断層の近傍では,地震により地下水理が大きく変化する可能性があることを念頭に置かなくてはならない.そのため,将来も大地震を発生させ,ずれ変位を繰り返す可能性を持つ活断層のある領域は,処分地には適当でなく,避ける必要がある.これまでに明らかになった活断層の分布は,「日本の活断層」(活断層研究会,1991)や産総研情報公開DB「活断層データベース」[2]に詳しい.ただし,活断層の定義は研究者によって異なり,「活断層データベース」では約10万年前以降に繰り返し活動したものが扱われている.従って,将来10万年を越えるような長期に及ぶ期間での予測を行なう場合は,このような活断層の定義からはずれた断層も考慮する必要が出てくる.将来100万年の期間を念頭に置くなら,本調査では第四紀に活動した断層(広い意味の活断層)を対象にする必要がある.また,従来の活断層の認定は,主に空中写真を用いた地形判読のみで行われているものが多いことにも注意しなければならない.そのため断層そのものの現地調査が不十分なものも多いのが現状である.従って,地形的に未成熟な活断層については見落とされているものがあり,2000年鳥取県西部地震はそのような未確認活断層沿いで発生したものである(松田,2005).しかし,このような低活動性の断層についても断層や断層岩を対象にした野外地質調査により事前の検出は可能であり(小林・杉山,2004;相沢ほか,2005),概要調査では調査対象地域で地質学的に認められる既存の断層を対象とした調査が必要となる.このほか,地図上では線として表現される活断層も,三次元的に時間発展してきた履歴を持ち,成長に伴い断層位置の移動が起きることが明らかにされている(Ikeda,1983).概要調査では,将来の活断層の位置移動も念頭に置いた調査が必要で,評価期間に外挿するのに十分な過去まで断層活動履歴を遡ると同時に,十分な時間分解能でこれを明らかにしておく必要があろう.

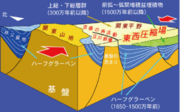

図3-4 関東地方の地下地質概念図 中新世の伸張場で形成された巨大断層群が,現在の圧縮場で反転再活動している.(高橋ほか,2006)

日本の活断層の多くは,前期~中期中新世に形成された伸張性断層をもとにした反転テクトニクスに支配されている(佐藤,1996;図3-4).従って,活断層としては地表に現れない既存の断層が再活動をする可能性は今後も十分にあり(例えば2003年宮城県北部地震),評価対象地域やその地下に大規模な断層が存在する場合は,再活動の可能性を考慮し,ずれ破壊の影響が及び得る領域を避けることが望ましい.このほか,既存の断層が全く別の地震によって誘発され変位を起こすこともあり,誘発断層もしくは同情性断層と呼ばれている.その有名な事例としては1968年の米国ボレゴマウンテン地震(M6.4)があり,この時に震源から40~70km離れ,余震域でもないサンアンドレアス断層が地震動によってずれ変位を起こしている(Allen et al., 1972).また,1923年関東大地震の時に震源域から遠い三浦半島や房総半島に出現した地震断層群も,誘発断層の典型であろう.このような誘発ずれ変位を避けるためにも,評価対象地域に顕著な断層がないことが望ましい.

活動履歴から将来の地震活動を予測する際には,その場のテクトニクスが将来においても十分安定であることも同時に示しておく必要がある.反対にテクトニクスが不安定で,応力場の変化が予想される地域では,処分地の安全評価における不確実性が大きくなる.特に,テクトニクスの不安定で応力場の変化が起こる地域では,将来どのように断層の再活動が起きるのか予測することが困難になる.また,応力場が変化するとこれまで閉じていた裂かが開口することで透水係数の主軸が方向は大きく変化することも知られており(竹村ほか,2006),地下水系への影響も大きい.

火山・マグマ活動

調査・評価項目:火山・マグマ活動

●(概要調査評価事項)第四紀火山の存在が明らかとなった地域は,噴火により廃棄体が直接破損あるいは地表に放出される可能性があり,避ける必要がある.

● (概要調査評価事項)第四紀火山が存在しなくとも新たに火山が出現し得る地域は,噴火により廃棄体が直接破損あるいは地表へ放出される可能性があり,避ける必要がある.

◎(サイト影響考慮事項)第四紀火山の周辺あるいは巨大噴火の可能性のある範囲の周辺で,将来放射性物質を閉じ込めておく機能に影響を与える可能性のある地下水の流動,水質の変化あるいは地温の変化が予想される地域では,それらの火山・マグマ活動の影響を考慮する必要がある.

◎(サイト影響考慮事項)火山・マグマ活動に影響を与えるテクトニクスについては,将来におけるその安定性を考慮する必要がある.

火山活動は,地下のマグマ(溶融した岩石)が地表またはその近くまで上昇して冷却固化するまでの間に引き起こすさまざまな作用で,貫入・噴火・噴気・熱水活動・火山性地震・火山性地殻変動などが含まれる.このうち噴火は,マグマやその急冷固結した破片,火山ガス,地下の岩石などが急速に地表に放出される現象である.処分地で噴火が起これば,地下施設の破壊と埋設物の地表への放出をもたらすので,将来噴火の起こる可能性のある場所は絶対に避ける必要がある.また,火山性の地殻変動による隆起は,これが甚だしい場合に埋設物と地表との接近をもたらし得るが,そのような場所は噴火の可能性がある場所とほとんど重複しており,噴火の範疇で考えることが出来る.また,火山ガスは地表に噴出するだけでなく,地下水系に溶解,あるいはガスに含まれる水蒸気が凝縮し,地下水移行シナリオにおいて水温・水質の変化や移行経路の変化として処分地に影響を与えることになる.すなわち,火山の周囲では100℃以上の高温の流体やpH4以下の強酸性の流体が普通に出現し,処分サイトへの侵入により,廃棄体を含め人工バリアを構成するオーバーパックや緩衝材の機能を著しく低下させる可能性がある.火山ガスには,塩酸・二酸化硫黄・硫化水素・二酸化炭素など強酸性の地下水を作る成分が常に含まれている.また,二酸化炭素を含む酸性の地下水が岩石と反応するとアルカリ性に変化し,炭酸イオンを生じる.この炭酸イオンはウランと錯体を作り,ウランの溶解度が高くなるため,地下水系を介して放射性核種の移行を促進させる.また,高温強酸性の地下水は,周囲の天然バリアを構成する地層に熱水変質を生じさせうる点も考慮する必要がある.

火山は,噴火活動で形成された特徴的な形態をもつ地形もしくは構造である.従って,火山の分布は,過去に発生した噴火場所をそのまま表している.日本は火山活動の活発な地域にあり,活火山(過去およそ1万年以内に噴火した,あるいは噴気活動の活発な火山)が108個,第四紀(過去170万年前から現在まで)に噴火した火山が200個を越えている(産総研情報公開データベース「日本の第四紀火山」[3]).

ただし,火山は日本列島に一様に分布するわけではなく,プレートの配置に支配され偏在する傾向が顕著である.すなわち,日本列島の第四紀火山は,プレートの沈み込み境界から陸側プレート内に200~300km離れた位置にある火山フロント上に最も密に分布し,火山フロントと沈み込み境界の間(前弧域)には火山が分布しない(Sugimura, 1960).また,火山フロントから背弧域に離れるほどの火山の分布がまばらになる傾向も顕著である.火山フロント沿いには,同一火道からの噴火が繰り返された成層火山やカルデラ火山が主に分布している(守屋,1983).このような火山の分布には例外もあり,西南日本の山陰周辺では火山フロントが不明瞭になり,分布する火山も噴火の度に火道位置が移動する単成火山群が多い(守屋,1983).

図3-5 観測された火山性地震の発生範囲と噴出中心からの最遠距離の関係. 伊豆諸島や雲仙地溝帯の火山では,中心からの最遠距離が20kmを越えることに注意.

既存の火山で起こる将来の噴火の直撃を避けるためには,火山からある程度の距離が必要である.ここで対象とする火山は,将来10万年や100万年の期間を念頭に置くと,噴火履歴の短さから活火山だけでは不十分で,第四紀火山を対象にする必要がある.火山の中心火道から地下でマグマが割れ目を作りながら側方に移動(貫入)し側噴火が起きた範囲は,側火口として地形的に認識できる.核燃料サイクル開発機構(1999)は,側火口分布から火山中心から概ね20km以内を噴火可能性範囲として示したが,これは陸域地表で認識出来たもののみを対象としていることに注意しなければならない.実際,三宅島2000年噴火では火山中心から40km以上もマグマが側方に貫入したことが地球物理学的に捉えられている(酒井ほか,2001).マグマの貫入事件は火山性の群発地震として観測可能であり,これまでに火山噴火予知連絡会報に掲載された全ての震源分図から地震発生範囲を読み取ったものが図3-5である.噴火可能性範囲である震源域は火山毎に大きく異なり,特に三宅島・伊豆大島・神津島・東伊豆単成火山群・八丈島のような伊豆弧の火山や雲仙火山で広がりが大きい.これらと比べると他の火山での震源域の広がりは小さく,火山中心から20km内に収まっている.この現象には貫入時の割れ目の形成と地殻応力場の関係が係わっており,地殻内の差応力が大きいほどマグマが移動しやすいことの表れと考えられる(高田, 1994).従って,過去の事例から将来の噴火範囲を予測する際には,その場のテクトニクスが将来においても十分安定であることも同時に示しておく必要がある.反対にテクトニクスが不安定で,応力場の変化が予想される地域では,確実な将来予測が難しく,処分地の安全評価における不確実性が大きくなる.

火山活動が及ぼす地下水への影響範囲,たとえば,地温勾配の異常等は,火山の噴火中心からおおむね10km以内に集中する(小松・梅田,1999).しかし,たとえば,那須火山周辺の湯元温泉のように第四紀火山から10km以上離れたところで熱水上昇を生じている場合(梅田ほか,1999),あるいは,岩手県花巻温泉のように,火山から数10km離れた場所に火山性の可能性がある熱水の存在が推定される場合(高橋ほか, 1996)等,例外も多々あることが知られている.したがって,火山活動に起因する熱水活動が周辺地下水系に与える影響について評価するには,たとえ評価対象の処分候補地が数10kmも火山から離れた場所にあっても,調査が必要となる場合がある.火山性熱水の供給が将来生じる可能性の高い場所では,放射性物質を閉じ込めておく機能を著しく低下させるような地下水系の変化あるいは地温の変化が予想される.これらの地域では,熱水活動が及ぼす地下水系への影響度について評価しなければならない.その影響度は,火山からの距離,断層の存在,地質構造等により異なると考えられる.現在,地下水系への火山性熱水の流入については,マグマ起源物質の化学・同位体組成(Symonds et. al., 1994;風早, 1997 )を利用した同位体地球化学的調査,およびその当該地下水系の滞留時間の長さ(Morikawa et al., 2005)を組み合わせることにより,定量的に評価可能である.過去の火山活動の様式とその間に生じた地下水系への影響とその原因(断層によるのか,地質構造によるのか)がわかれば,将来の火山・マグマ活動の変化による地質構造の変化による熱水活動の変化の影響を推定することができると考えられる.

図3-6 東北日本南部における火山分布の変化. 第四紀期間中,火山フロントの位置は不変.一方,火山フロントの背弧域では火山活動域が大きく変動し,特に30万年前以降では背弧域で第四紀火山空白域でも火山が新規に出現した.

図3-7 西南日本におけるアルカリ玄武岩単成火山群の時空分布. 単成火山群は100~200万年の活動期間を持っている.火山活動域は時間と伴に背弧側に限定されるようになり,第四紀火山は山陰側にのみ分布する.宇都(1995)による.

日本列島では,発生頻度は低いものの巨大噴火(噴出マグマ量が100立方kmを越えるような噴火)が繰り返し発生している.巨大噴火では最大で直径20kmを越える範囲が噴火により一度に破壊・放出され,地表は1km程度陥没してしまう.さらに噴出物は火砕流として100km以上流走し,広範囲に地表を破壊する.また,このような巨大噴火がもたらす地下水系への影響は,これまで研究事例がほとんど無い.阿蘇カルデラや姶良カルデラの位置する九州中南部は最近10万年間に数回の頻度で巨大噴火が発生しており,その頻度は他地域よりも大きい(町田・新井,2003).一方で,東北地方南部のように数100万年間隔で巨大噴火を繰り返す地域もあり(山元,1992),日本列島における巨大噴火の発生頻度は地域毎に大きく異なっている.従って,100万年前後の期間を念頭に置くなら,後者のような噴火再来間隔の長い事例も検討する必要が生じてこよう.その際には,調査対象を第四紀火山に限定するのは不十分で,更なる過去の地質時代(新第三紀後半;最近約1000万年前以降)の噴火履歴も考慮に入れる必要がある.

評価対象地域内には第四紀火山が存在しなくとも,対象地域内及びその周辺に新規に火山が出現する可能性については評価しておく必要がある.複成火山の寿命は数万年から数十万年であり(東宮,1991),将来10万年の期間を考えれば現在活動中の火山のいくつかが,また将来100万年の期間を考えれば現在活動中の火山のほとんどが活動を停止してしまう.従って,評価期間が長期にわたるほど既存火山以外で新たに発生する火山活動の評価が重要になってくる.ただし,東日本では新第三紀後半以降の火山フロントの位置は現在の位置と大きくは変わらないので(大口ほか,1989),将来100万年を評価期間としてもその基本的な枠組みに変化が現れるとは考えにくい.それゆえ,東日本の火山の新規出現性評価では火山分布のまばらな火山フロントから離れた背弧域が調査対象となる(図3-6).一方,火山フロントが不明瞭な西南日本の山陰から九州北部では前述したように単成火山群が卓越し,噴火の度に火山が新規出現している.西南日本の単成火山群の寿命は複成火山よりも長く,100万年に及んでいる(Suto et al., 1998).火山の新規出現の可能性を評価して危険地域を立地選定で排除するためには,これらの地域に既に新規出現した火山噴出物を検討し,どのような条件でマグマが発生したのか,その形成条件を理解しておく必要がある.その上で同様の条件が同じ背景の地域下に存在するのかどうかを地球物理学的なデータから見極めなければならない.具体的には,新第三紀後半まで遡った火山の時空分布解析(例えば宇都,1995;Kondo et al., 1998;図3-7)に,個々の火山岩の岩石学的検討(巽,1995;Kimura & Yoshida, 2006)を加え,これと現在の島弧の地球物理学的観測結果(長谷川ほか,1991)を関連づけながら整合性のあるマグマ形成モデルを検討することが望ましい.また,「将来予測の手法」の項で前述したように,統計的推論から火山の出現を評価する場合も,マグマの成因を背景にした考察なしにはより信頼性の高い将来予測は難しい(Smith, 2002).

深部流体

調査・評価項目:深部流体

◎(サイト影響考慮事項)深部流体の活動により,将来放射性物質を閉じ込めておく機能に影響を与える可能性のある地下水の水質変化が予想される地域では,深部流体の影響を考慮する必要がある.

◎(サイト影響考慮事項)深部流体の上昇に影響を与えるテクトニクスについては,将来におけるその安定性を考慮する必要がある.

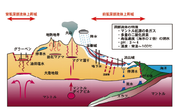

図3-8 日本列島における地下における流体活動、深部流体の上昇域および特徴を示した模式図

プレートの沈み込み帯に位置する日本列島では,多くの構造線や断層の存在や新たな地殻変動による起源の異なる地下水・流体の上昇・混合などがあり,放射性廃棄物の処分地深度である300m以深の地下水について未解明な部分が多い.この深度では,地下水流動系に天水起源でない流体成分が含まれていることがある.ここでは,この非天水起源の地下水を深部流体と呼ぶ.深部流体は,ガス成分を多く含み,高塩濃度であるものが多く,化石海水・油田鹹水と呼ばれている流動せずに地層中に長期的に停滞している水(長期停滞水)あるいは,近畿~中部地方に広域に存在している有馬型温泉水に代表される深部流体(Kazahaya et al., 2003)背弧域のグラーベンの断層系から検出されるCO2を含む深部上昇流体などであることが考えられる(図3-8).

深部流体には,高温,高塩濃度,低pHで多量の二酸化炭素を含む流体(たとえば,有馬型温泉水;松葉谷ほか, 1974)があるため,地下水の反応性の変化に大きな影響を及ぼす可能性がある.有馬型熱水の典型例は,有馬温泉に代表される有馬-高槻構造線沿いに自然湧出しており,有馬温泉においては地表で沸騰温度である.それが深部帯水層に混入している事例が神戸において見られるが(Morikawa et al., 2005),深さ1600mでは有馬型熱水を多量に含む塩水層をなし,1000mより浅い深度では炭酸成分の多い地下水層を形成している.これは,有馬型温泉水の元になる深部上昇水が多量にCO2を含んでいるため,1000m以深においてCO2が分離上昇し,より上位に存在する地下水を炭酸泉化していることによると考えられる.また,1000m深度におけるCO2による飽和条件下ではpH=3の酸性を示すため,「地質環境」の項に後述されるように,100℃以上の温度および低いpHの特徴を持つ熱水は緩衝材やオーバーパックの機能を著しく低下させる可能性がある.一方で,「火山活動」の項で述べたように,CO2を含む地下水は周囲の岩石と反応すれば,ウランの溶解度を増加させる炭酸を生じる.さらに,有馬型熱水は海水の2倍に相当する高Cl濃度の特性を持っている点も考慮しなくてはならない.このほかにも日本列島には,非火山性の成因にもかかわらず,深部起源の遊離CO2や重炭酸イオンを多く含む深層地下水が全国に広く分布している.近傍に,このような深層地下水が存在する場合は,その起源を明らかにし,停滞系であるのか供給があるのかについて,調査する必要がある.また,CO2の供給がある場合には,その量についても調査を行う必要がある.

上述した特徴,つまり広域にわたり深部から熱水やCO2の供給があることは,安定大陸内に処分地の建設を検討している諸外国では見られない特徴であり,我が国ではその影響の評価を行う必要がある.この深部流体の起源が長期停滞水である場合,高塩濃度で腐食性はあるものの賦存量はおそらく一定である.深部上昇流体である場合,高塩濃度,低pH,高CO2 (高温であることもあり得る)である上に,常に深部より供給されるため賦存量は無限で,地下水系への混入も定常的に続く(あるいは,増大することもあり得る)ことも考え得るため,安全性評価においては特に注意しなければならない.

従って,安全性評価のためには,処分地深度の深層地下水の現在の化学的特徴とともに,処分地深度及びその深層に存在し,上昇する可能性のある深層地下水に混入している深部流体の成分の起源,現在の化学組成・賦存量・混入量等の性状の変動予測を行う必要がある.最終的には精密調査段階において評価期間中における地下水の化学的特徴の変動とそれに伴う地下水の反応性(オーバーパックの腐食の促進・遅延の程度,核種移行の促進・遅延の程度)を評価するため,深部流体の影響の有無およびその程度を明らかにしておくことが重要である.

泥火山

調査・評価項目:泥火山

●(概要調査評価事項)第四紀に活動した泥火山の存在が,概要調査で明らかとなった地域は,廃棄体が直接破損あるいは地表へ放出されることが懸念されるので,避ける必要がある.

図3-9 新冠泥火山(北海道) 人物がいるのが第8丘(長径200m,短径150m高さ20m).後背の草が刈られている丘が第7丘(直径200m,高さ20m).新冠泥火山は12kmの範囲に9丘あることが確認されている(最大のものは長径750m,短径330m,高さ50m).活動時期は最終間氷期以降,あるいは最終氷期以降の極めて新しい時期と推定されている.

泥火山とは,異常に高い間隙水圧を持った泥が泥ダイアピルとして上昇し,地下水(温泉水),ガス,時には石油とともに地表に噴出して,火山に類似した,高さ数百m,直径数kmもの堆積(凸型)地形や陥没(凹型)地形を生じたものである.泥ダイアピルの上昇は,地下数キロ(1-3km)から始まるが,その上昇過程でしばしば周辺の地層を破壊,ブロック化し泥中に取り込む.そのため泥ダイアピルや,泥火山は含礫の泥からなることが多い.泥ダイアピルは,プレート収束帯,堆積速度が大きい場所,流体の移動が妨げられやすい場所等,泥が多量に供給され,なおかつ異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所であればどこにでも出現する可能性を持つ(例えば山縣・小川,1989).また,油田地帯・天然ガス地帯(メタンハイドレート層も含まれる)に多くの泥火山が分布することから,これらの地域で生成する天然ガスが泥火山形成と大きく関わっていることも示唆されている(千木良・田中,1997).泥ダイアピルの「化石」は含角礫泥岩ダイアピル,泥岩岩脈,泥ダイアピルメランジ等であると考えられており,各時代の多くの地層中から発見されている(例えばUjiie, 2000).

一方,火山・温泉地帯の泥火山は,坊主地獄,湯沼,間欠泉等とセットになっている場合が多い(例えば秋田県後生掛温泉).このような場所では,泥,岩石等が,高温の温泉水,ガス等と一緒に爆発的に噴出する熱水性爆発という現象(例えば長野・中の湯温泉の爆発;三宅・小坂, 1998)があることが知られている.熱水性爆発により形成された脈が鉱物で充填されている鉱床の存在も知られている(熱水性爆発の化石).わが国にある泥火山は,北海道・新冠泥火山(千木良・田中, 1997),および新潟・松代泥火山(新谷・田中,2005)の2例が報告されている.また高橋ほか(2006)は,北海道・歌越別メタン田(遠別旭温泉)が泥火山である可能性について述べた.

泥火山の活動には,

(1) 地震により活動が誘発されたと考えられる場合, (2) 自発的な「噴火」活動,すなわちガス爆発および泥の噴出・堆積の場合とがある. わが国では,北海道・新冠泥火山において周辺で起きた地震時にガス,地下水および泥の噴出があった(例えば千木良・田中,1997),という前者の例が知られているのみである.ただし,わが国近傍の台湾,サハリン(樺太)を含め海外では多数の後者の例が知られている(例えば高橋ほか,2006).また,新潟・松代泥火山の直下を貫通する北越急行ほくほく線鍋立山トンネル(長さ9.1km)では,高圧の可燃性ガスが地層中に封入された,最高30kgf/cm2に達する高い地圧を持つ地層に遭遇し,建設に20年以上の歳月を要したことが報告されている(新谷・田中,2005).

泥火山からの流体の噴出は地下に存在する異常間隙水圧が原動力となり発生すると考えられており,異常間隙水圧の直接的な発生原因は,急激な堆積作用による下位の未固結層の圧縮,地殻変動による構造的な圧縮,粘土鉱物の相転移による脱水及び,粘土堆積物中の有機物からのガスの発生の説が有力とされている(新谷・田中,2005).

わが国で泥火山が分布している地域は,極めて限られており,上述した泥火山に特徴的な地表徴候から,それらの地域を避けることは十分に可能である.一方,将来にわたり泥火山の出現が予想される地域の確認は,直接的な原因である異常に高い間隙水圧の検知により可能である.異常に高い間隙水圧が生じやすい場所としては,石油・天然ガス地帯,プレート収束域(境界の周辺)等,急激な堆積作用や,地殻変動による構造的な圧縮が発生しやすい場所(その結果として,鉱物の相転移による脱水や有機物の石油化・ガス化が発生する場所)が考えられるので,調査地域が将来的にそのような地質環境下に置かれる可能性があるのかを十分に検討する必要がある.

マス・ムーブメント

調査・評価項目:マスムーブメント

●(概要調査評価事項)大規模なマスムーブメントの徴候が概要調査で明らかとなった地域では,斜面変動に伴うクリープやずれ破壊により廃棄体が直接破損することが懸念されるので,クリープやずれ破壊の影響が及ぶ範囲は避ける必要がある.

地表の構成物質が,水・氷・風などの可動的営力によって削り取られ個別的な粒子として移動する現象を侵食・運搬作用と呼ぶが,これに対し地表の構成物質に水が加わることにより,あるいは地震・火山活動などの外部から与えられた要因をきっかけとして,その物質自体の重みによってマス(塊)として動く現象をマス・ムーブメントと呼ぶ.マス・ムーブメントに関してはいくつかの定義や分類が行なわれているが,ここでは簡略に以下のように取り扱う.

- 地崩れ:運動速度が比較的速く,運動領域と不動領域の境界が明確なもの.

- 地すべり:運動速度が比較的遅いが,運動領域と不動領域の境界が明確なもの.

- クリープ:運動速度が極めて遅く,運動領域と不動領域の境界が不明確なもの.

マス・ムーブメントと地山の境界部ではクリープや地すべりによるずれ破壊により斜面構成物質の破壊が引き起こされ,また破壊された部分をクリープ面やすべり面として斜面構成物質の移動(斜面変動)が引き起こされる.道路側壁の土砂の崩れや落石というような極小規模なマス・ムーブメントは日常的に発生しているが,人的・物的災害が生じない限り意識されることはなく,また極小規模なマス・ムーブメントと通常の侵食作用との境界は不明瞭である.しかしながら,まれではあるがマス・ムーブメントにより動いた斜面構成物質の量が100万m3を超えるような巨大規模のマス・ムーブメントが発生することが知られている.町田(1984)は,日本を含めた地球上の巨大規模のマス・ムーブメントについてまとめ,マス・ムーブメントにより動いた斜面構成物質の量が1000万m3を超えると崩壊地形や堆積地形に特有なものが生じるとして,それ以上の体積を持つ崩壊を巨大崩壊と呼んでいる.また,千木良(1995)は,おおよそ100万m3から1000万m3程度以上の体積を持つ崩壊を巨大崩壊としている.崩壊物質量が1000万m3を超える我が国の巨大崩壊は,主として火山体周辺と四万十帯*の泥質堆積岩地域に発生しており,それ以外のものはわずか1例にすぎない(表3-1).崩壊物質量が100万m3を超える(準)巨大崩壊は,我が国では多数存在するが,やはり火山体周辺と四万十帯の泥質堆積岩地域に多く,これら以外では付加体堆積物中の石灰岩体周辺,三波川帯の結晶片岩地域,またいわゆるグリーンタフ地域に比較的多く認められる.

表3-1我が国における巨大崩壊(千木良,1995を改変)

火山体周辺に発生する巨大崩壊は,火山体の重力的に不安定な構造が地震をきっかけに崩壊したもの(島原眉山),火山体の侵食・削剥により重力的に不安定な構造が形成され地震や降雨をきっかけに崩壊したもの(立山鳶・稗田山など)などがあるが,火山体周辺は地層処分の概要調査地域の対象外であることから,ここでは概論を述べるに留めるものとする.

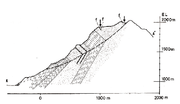

図3-10 四万十層群瀬戸川層中の赤崩れの断面図(Chigira & Kiho, 1994)

四万十帯の泥質堆積岩地域に発生する巨大崩壊は,断層運動などによる構造的破砕を受けた頁岩互層からなる山体の脚部の侵食・削剥により重力的に不安定な構造が形成され大規模なクリープ(岩盤クリープ)が発生し,その後の地震や降雨をきっかけに崩壊したものがほとんどである.南アルプスの七面山崩れや赤崩れ(図3-10)の規模を以下に示す(Chigira,1992; Chigira & Kiho, 1994;千木良,1995).

- 七面山崩れ:岩盤クリープ範囲 4 km × 3 km,深さ400 m

- 赤崩れ:岩盤クリープ範囲 3 km × 1.5 km,深さ300 m

なお,四万十帯の泥質堆積岩地域に発生する(準)巨大崩壊も含めれば,岩盤クリープだけではなく流れ盤構造が素因となる崩壊事例も存在するが,巨大崩壊の素因に岩盤クリープが多く認められるのは我が国の地質環境の特性である.

付加体堆積物中の石灰岩体周辺に発生する(準)巨大崩壊は,侵食に強い石灰岩体からなる山体の脚部の侵食・削剥により重力的に不安定な構造が形成され,その後の地震や降雨をきっかけに崩壊したものである(小嶋ほか,2006).三波川帯の結晶片岩地域に発生する(準)巨大崩壊は,流れ盤構造によるものと岩盤クリープによるものが認められる.いわゆるグリーンタフ地域に発生する(準)巨大崩壊は,スメクタイトなどの粘土を含み固結度が低い軟岩が地すべりを起こしたものである.

四万十帯の七面山崩れ・赤崩れの規模・深さから明らかなように大規模なマス・ムーブメントは処分深度まで重大な影響を及ぼしうる.大規模なマス・ムーブメント,特に巨大崩壊と呼ばれる規模のマス・ムーブメントの発生はその地点の地質・地質構造と密接に関連しており,概要調査地域とその周辺部に分布する類似の地層における巨大崩壊の有無を空中写真判読や現地調査から予測しうる(千木良,1998).また,岩盤クリープの初期のものは地表調査で捕捉できない可能性があるが,ボーリング調査を併用した総合的な判断により捕捉可能と考えられる.概要調査地域とその周辺部に大規模なマス・ムーブメントの徴候が明らかとなった地域では,マス・ムーブメントの周期性を評価した上でマス・ムーブメントに伴うクリープやずれ破壊の影響が及ぶ範囲を予測し,その範囲を避ける必要がある.また,マス・ムーブメントに伴うクリープやずれ破壊の影響が及ぶ範囲より地表側の範囲は斜面変動により崩壊する可能性が存在し,廃棄体がその領域内に存在する場合は地表に放出される可能性があるために,その範囲を避ける必要がある.

人工バリアの設置環境

長期変動に関するサイト影響考慮事項のうちのいくつかは,地下水の流動,水質の変化あるいは熱の変化が,地層処分システムに与える影響の可能性について考慮すべきことを述べている.この節では,これらの変化が地層処分システムに与える影響を評価するのに必要な事項として,わが国における人工バリアの設置環境にかかる工学的知見および科学的知見について記述する.

【地下水流動】

火山活動や断層運動などの長期変動要因を排除できた場合,人工バリアは長期間にわたって物理的に安定に保たれることが想定されている.この人工バリアの物理的安定性に影響を及ぼす事象として,地下水流動に伴う人工バリアの流出挙動が挙げられる.人工バリアのうちオーバーパック(内部に廃棄体含む)は比重が重く堅甲であり,地下水流動場で想定される流速により流出することはないが,緩衝材は比較的速い地下水流動場では地下水流により侵食されうる.核燃料サイクル開発機構(2005)では,降水系地下水環境下(蒸留水)において平均流速2×10-6m/sにおいてベントナイト(ケイ砂混合率0)が侵食(侵食コロイドの生成)されることを確認しており,降水系地下水条件下においてベントナイトの侵食現象が発生する臨界流速値はこれよりも小さい流れ場である可能性が示唆されたとしている.一方,海水系地下水環境下(NaCl 0.2mol/l & 0.64mol/l)において平均流速8×10-6m/sにおいてベントナイトの侵食コロイドの生成が認められないことから,海水系地下水条件下においてベントナイトの侵食現象が発生する臨界流速値はこれよりも大きい流れ場であることを概略的に把握したとしている.

処分深度と想定される地下300m以深における地下水流速は一般に極めて遅いと考えられているが,地熱地帯近傍などの地下水流速が著しく速い地点を除いて流速が測定された事例は極めて少ない.これは,ボーリング孔1孔で測定可能な単孔式流向・流速計の測定限界(1×10-7m/s程度)が地下深部の流速に比べて速すぎるためであり,地下深部の一般的な流速は1×10-7m/s程度以下と考えてよいだろう(坑道掘削などにより人為的な大きな動水勾配が導入された地質環境を除く).しかしながら,将来の侵食作用や斜面変動,あるいは海水準変動などの影響により,断層などの地下水の移行経路となりうる構造に沿って緩衝材の流出が起きうる流速環境になりうる可能性はあると考えられる.従って,緩衝材を流出させるような地下水の流速が概要調査で明らかとなった範囲および将来の地形変化あるいは海水準変動の影響により緩衝材を流出させるような地下水の流速の場となりうる範囲は,放射性物質を閉じ込めておく機能が著しく低下することが懸念される.

【地温】

人工バリアの熱環境に関しては,ガラス固化体の発熱に伴うガラスの再結晶化を防止すること,また地下水に飽和した後の緩衝材の熱による変質を防止することが制約条件となる.このうちガラスの再結晶化防止に関しては,ガラス固化体の濃度調整やオーバーパック・緩衝材の機能設計により基本的に対処される.核種移行に関連して個別に見た場合,水とガラスとの反応により核種の移行が抑制されるCsのような例もあるが,ここではガラス固化体全体の品質の劣化を優先的に考えた.核燃料サイクル開発機構(2000)では緩衝材の熱による変質について,100℃を超える温度を経験したベントナイト試料では,顕微鏡レベルでのセメンテーションの観察や,膨潤応力・透水係数・クリープ特性等の変化が報告されているとしている. 核燃料サイクル開発機構(2005)では,さらに,実験データが報告されている200℃程度までを想定した熱的安定性を検討しており,硬岩系岩盤では緩衝材最高温度が100℃以上になる場合においてもイライト化の発生可能性は低いが,シリカ・セメンテーションの発生可能性は高く,緩衝材の長期安定性に影響を及ぼすと予想している.また,軟岩系岩盤では緩衝材最高温度が100℃以上になる場合においてセメント溶液からのK+イオンの供給量によっては硬岩系岩盤のケースに比べてイライト化の発生可能性が増加し,またシリカ・セメンテーションについても発生可能性は高くなり,緩衝材の膨潤性の低下など長期安定性に影響を及ぼすと予想している.核燃料サイクル開発機構C(2005)では,緩衝材最高到達温度が100℃を超える場合の緩衝材性能への長期的影響に関する知見が乏しく,定量的な予測は困難であるため,現状では核燃料サイクル開発機構(2000)と同様な熱的条件(緩衝材最高到達温度が100℃以下)が好ましいと考えられるとしている.

緩衝材最高到達温度は,処分坑道深度における地温・熱伝導率と処分場のレイアウト(廃棄体間隔・坑道間離間距離・緩衝材組成・緩衝材厚さなど)により規定される.また,緩衝材の熱的安定性には,処分深度の地質・地下水の組成や支保工の存否・材料組成にも影響される.このように不確定要素が極めて大きいが,一般的な熱的条件としては人工バリアを構成する緩衝材の機能を低下させるような著しく高い地温(緩衝材最高到達温度が100℃以下)が概要調査で明らかとなった領域は避けることが好ましいと言う事ができる.

人工バリアに限らず一般的に熱環境に関しては,標準状態である298K以外の温度の熱力学データは不十分であり,より高温に外挿するほど信頼性が低くなるため(Kulik, 2002),核種移行解析の不確実性を高くする要因となる.また,地温の高い領域に掘削されるボーリング孔では,物理検層に使用できる機器類にも制約が出るため,取得されるデータも制限されることになる.これらは安全評価の信頼性を低くする原因となる.

【地化学特性】

人工バリアを構成するオーバーパック・緩衝材の長期的な安定性は,地下水の地化学特性,特にpH-Eh条件と溶存物質と密接に関連している.以下ではオーバーパックと緩衝材について,それぞれを別項で記述する.

a)オーバーパック

オーバーパックには,廃棄体を1000年程度の期間にわたって,地下水から完全に隔離する機能が求められている.オーバーパックの設計においては孔食やすきま腐食などの局部腐食の取り扱いが難しいが,地下環境下でこれらの局部腐食を全く起こさない貴金属をオーバーパックの素材として用いることは費用的に難しいため,局部腐食化の傾向が小さく,ある程度の速度で全面腐食する準耐食性金属が素材として選択されることが多い.一方,高耐食性金属は金属表面に高い耐食性を持つ不動態被膜が形成されるため,不動態被膜が健全な限りほとんど腐食しないが,逆に不動態被膜が部分的であっても破壊された場合はその部分では局部腐食が選択的に進展するため,その取り扱いが難しいとされる.我が国ではオーバーパックの素材として,準耐食性金属として炭素鋼と純銅が,高耐食性金属としてはチタン系(純チタン・低合金チタン)素材が候補とされている.これら3種類の素材の特性は以下のようにまとめられる.なお,各素材の地化学的安定性についてはPourbaix(1966)などに体系的に記述されている.

・炭素鋼:使用実績に基づく設計データの充実,成形加工技術の確立,自らの腐食の進展により酸化剤を消費し還元性の環境をもたらす効果.

・純銅:還元的環境下における貴金属的性質,機械的性質は炭素鋼に劣る.

・チタン系:地下環境下において一般的に不動態被膜を形成する高い耐食性,不動態破壊型の陰イオンのうち最も一般的なCl-イオンに対する最も高い耐食性.

核燃料サイクル開発機構(2000 & 2005)は,これら3種類の素材と6種類のモデル地下水(降水系高pH型地下水,降水系低pH型地下水,海水系高pH型地下水,海水系低pH型地下水,混合系中性型地下水,セメントにより高pH化した地下水)と地化学反応について検討を行ない,以下のように総括している.

・炭素鋼:地下水のpHが5.7~13の範囲においては全面腐食が進展するが,地下水のpHが13程度を超える環境では,局部腐食が進展する可能性がある.

また,一般的に廃棄体埋設直後の初期の不飽和期間に局部腐食が進展する可能性がある.[CO32- + HCO3-]イオンは炭素鋼の不動態化を促進し,不動態化臨界pHを低下させるため,[CO32- + HCO3-]イオン濃度が0.1 mol/lを超える可能性のある環境では局部腐食が進展する可能性がある.[CO32- + HCO3-]イオン濃度が0.25~0.5 mol/l以上の環境では応力腐食割れが起こる可能性がある.水素脆化については,炭素鋼に含まれる水素濃度にはpH依存性があり,pH4以上では水素濃度が急激に減少するとしている.

・純銅:中性の地下水では,水や水素イオンは酸化剤として働かず熱力学的に安定しているため,廃棄体埋設直後の初期の酸化性の期間に局部腐食による貫通が起きなければ非常に長い腐食寿命が期待できる.硫化水素やS2-イオンが存在する環境では貴金属的性質が失われるため,高濃度のS2-イオンを含む環境(暫定的な目安として0.001 mol/l以下)は好ましくない.同様に比較的高い濃度のNH4+イオンを含む環境(暫定的な目安として0.05 mol/l以上)も好ましくない.HCO3-イオンは銅の不動態化を促進し,Cl-イオンやSO42-イオンは活性溶解を促進するとされるが,地下水成分・濃度と孔食を生じる環境については今後の課題としている.

・チタン系:最高温度100℃以下では一般に孔食は発生せず,ASTM Grade-17やASTM Grade-7のチタンではすきま腐食は起こらない.[CO32- + HCO3-]イオン濃度が0.1mol/lを超える環境や地下水のpHが約13を超える可能性のある環境では,水素脆化が起こる可能性がある.

しかしながら,核燃料サイクル開発機構(2000 & 2005)が検討した6種類のモデル地下水うち,天然に存在する地下水を想定したモデル地下水のpH範囲はpH=5.7~8.5であり,またセメントにより高pH化したモデル地下水は前述した5種類の地下水がセメントとの反応によりpH=13.5程度まで強アルカリ性に傾いた条件を仮定した実験結果を検討したものであり,強酸性領域における実験結果が含まれていない点に留意する必要がある.天然に存在する地下水のpHは,火山ガスなどの影響を強く受けた地下水でpH=0に近い強酸性~弱酸性の値を,またCO2を多量に含んだ深部流体の影響を強く受けた地下水で強酸性~弱酸性の値を示す.また,地表近くの酸化的な環境下では黄鉄鉱の酸化により硫酸酸性となった地下水が存在する.核燃料サイクル開発機構(2005)は直接的な記述は行なっていないが,一般的に強酸性環境下では炭素鋼や純銅などの素材は速やかに腐食される可能性が高いと考えられる.なお,強アルカリ性の地下水としては,超塩基性岩(およびその変質岩)と長期間反応した地下水が最高でpH=11程度の値を示すこと(金原,2005;一部未公開情報含む)が知られているが,核燃料サイクル開発機構(2005)に従えば炭素鋼やチタン系などの素材に対する化学的安定性に与える影響は小さいと考えられる.

炭素鋼やチタン系などの素材で問題となるような[CO32- + HCO3-]イオン濃度が0.1 mol/lを超えるような環境は,CO2を多量に含んだ深部流体の影響を強く受けた地下水中に存在することがある.また,純銅素材で問題となるような高濃度のS2-イオンを含む環境(暫定的な目安として0.001 mol/l以下)は,いわゆるグリーンタフ地域の新第三紀堆積岩中の地下水中に存在することがある.この他に,天然に存在する地下水の中には,火山ガスなどと反応し,特定の化学種が異常に多く含まれる場合がある.また,石灰岩や超塩基性岩(およびその変質岩)などの岩石と長期間反応した地下水も特定の化学種を異常に多く含む.油田かん水のように現在の海水よりも濃い塩濃度をもつ古海水起源の地下水も存在する.これらの異常に多く含まれる特定の化学種とオーバーパックとの反応特性については[CO32- + HCO3-]イオンとの反応特性を除き,一般に知見が乏しく,定量的な予測は困難であると考えられる.

b)緩衝材

ベントナイトの主成分であるスメクタイトの変質には,温度依存性のみならずpH依存性が認められる.しかし,温度が100℃以下の条件ではpH=11の環境下においても溶解速度が遅く,2年までの変質試験において二次鉱物の生成も認められないとされており(核燃料サイクル開発機構,2000),緩衝材最高到達温度が100℃以下という熱的条件下では緩衝材の特性に大きな影響を与える可能性は少ないと考えられる.なお,緩衝材間隙水のpHはベントナイト中に含まれる物質の反応により地下水のpHから若干変化することが知られている.例えば,廃棄体埋設直後の初期の酸化的な環境の期間には,ベントナイト中に含まれる黄鉄鉱の酸化溶解反応が緩衝材間隙水のpHを低下させる.また,スメクタイト結晶端の酸-塩基解離反応は,等電荷点より高いpH条件では緩衝材間隙水のpHを低下させる.一方,地下水中に含まれるCa2+イオンによりベントナイト中に含まれる方解石が溶解され,緩衝材間隙水のpHを上昇させるとされる.

地下水中の溶存物質の在否・量は緩衝材の特性に大きな影響を及ぼす.例えば透水係数に関して,人工海水を用いて求めた固有透過度は蒸留水を用いて求めた固有透過度より1桁程度大きい値を示す(核燃料サイクル開発機構,2000).従って,地下水中に溶存物質が多量に含まれる場合,緩衝材の特性に与える影響を考慮する必要があるが,一般にこの分野における知見は乏しく,定量的な予測は困難であると考えられる.

以上の地化学特性に係る既存の知見を概括すると,オーバーパック素材が3種類想定されているため地下水の地化学特性について確定的なことは言えないが,地下水のpHが4程度以下の環境や地下水の[CO32- + HCO3-]イオン濃度が0.1 mol/lを超える可能性のある環境は,人工バリアを構成するオーバーパックや緩衝材の機能を著しく低下させる可能性がある.

| 崩壊の名称 | 発生年 | 体積 107m3 |

地質 | 素因 | 誘因 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 堆積岩 | 大谷崩れ | 1702 | 12 | 四万十帯砂岩・頁岩互層 | 岩盤クリープ | 地震 |

| 加奈木 | 1746 | 3 | 四万十帯砂岩・頁岩互層 | 岩盤クリープ | 不明 | |

| 七面山 | 1852 | 75 | 四万十帯砂岩・頁岩互層 | 岩盤クリープ | 地震 | |

| 赤崩れ | - | 2.7 | 四万十帯砂岩・頁岩互層 | 岩盤クリープ | - | |

| 千枚岳 | - | 0.8 | 四万十帯頁岩層 | 岩盤クリープ | - | |

| ボッチ薙 | - | ? | 四万十帯砂岩・頁岩互層 | 岩盤クリープ+流れ盤 | - | |

| 火山 | 大月川 | 888? | 35 | 八ヶ岳 | 水蒸気爆発? | |

| 大沢崩れ | 1331 | 7.5? | 富士山 | 地震? | ||

| 眉山 | 1792 | 48 | 地震,火山活動? | |||

| 立山鳶 | 1858 | 27-41 | 地震 | |||

| 磐梯山 | 1888 | 150 | 地震,水蒸気爆発? | |||

| 稗田山 | 1911 | 15 | 豪雨? | |||

| 御岳山 | 1984 | 36 | 地震 | |||

| その他 | 帰雲山 | 1586 | 1 | 濃飛流紋岩類 | 地震 |