| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地質調査所の時代にさかのぼりますが、1957年に我が国初の全国版水理地質図(Hydrogeological Map)が刊行されました。図中では4色の情報があり、水色は地下水の豊富な低地、緑色は地下水の豊富な台地、赤色は地下水の豊富な火山地域、黄色は地下水が豊富でない地域、とされています。基本的には地質情報(表層地質図)に水文情報を添付したものであり、どこにどれだけの水資源があるかを図示していました。 |

|

|||||

| 1957年から4年後の1961年、将来的な地下水資源利用を目的とし、日本水理地質1「木曽川左岸・矢作川および豊川流域水理地質図および説明書,1:100,000」(村下・武居,1961)が発行され、1998年の第41号まで続きます。例として、1966年に発行された図を見てみますと、1957年の図とは、観測ポイント・引用文献・地図上の区分や数値データなどどれをとっても格段の進歩が認められます。1980年代からは、世界の各国で(発展途上国であっても)このような水理地質図が発行されるようになり、地形図や地質図と同様に国土の基盤情報として欠くことのできないものになってきました。そこで、我が国もUN-ESCUPなどを通じて、東南アジアの各国を対象に水理地質情報の整備を支援してきました(Marui, 2009)。 |  水理地質図 関東平野西南部 (地質調査所 1966年発行) |

||

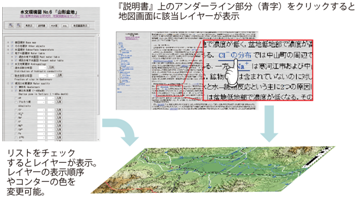

| 2001年に地質調査所は(独)産業技術総合研究所の一部として再出発しました。このとき、地下水の地図を、「水文環境図」とあらためることになりました。従前の日本水理地質図は紙ベースでしたが、水文環境図は電子化されてデータが階層化されているため、必要なデータを呼び出すことになっています。ここでは表層地質図と各深度の水理水頭を示します。 |  現在の水文環境図(産総研 2004) 関東平野の地質図に年代ごとの水理水頭分布をオーバーレイできる(CD内図面の一例) |

||

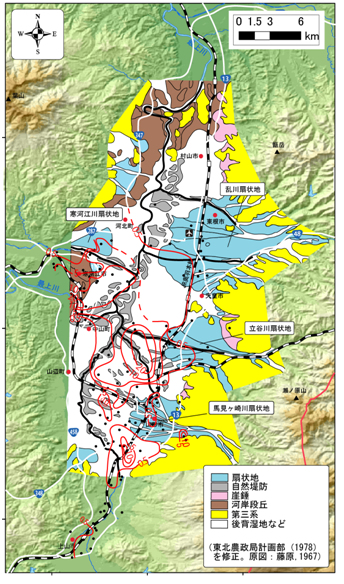

| 水文環境図のようなシリーズものでは、可能な限り同じ基準に基づいたコンテンツを作成する必要がありますが、その一方で、帯水層をはじめとする水文地質条件は地域によっては大きく異なることがあります。そこで、地下水研究グループでは水文環境図を発行するに当たり、国内外の水理地質図を調査し、水文環境図作成の編集指針をまとめました(町田ほか、2010)。編集指針策定後の水文環境図は、骨格がしっかりしたものとなり、操作性も向上しています。 |  水文環境図No.6 山形盆地(2010) 収録されている情報量が格段に多くなっています。 |

|||||||||||||||||||||

レイヤー数の増加と共に操作性の向上もおこなっています。 |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||