CO2地中貯留研究チーム

概要

米国や欧州を中心としてCCSの普及への流れが加速しています。日本でも、経済産業省が策定したロードマップにおいて、2050年時点で1.2~2.4億トンのCO2をCCSで削減することが期待されています。 CCSの技術的な可能性は実証されつつあるものの、社会実装に向けては、依然として貯留適地の確保、トータルコストの削減、地域社会との連携が課題となっています。

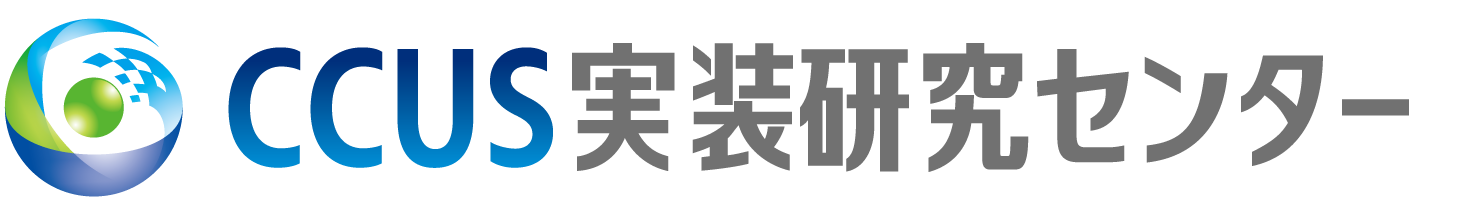

CO2地中貯留研究チームでは、重力や自然電位など、従来の手法よりも簡便かつ低コストに地層内のCO2の動きを監視するモニタリング技術の開発に取り組んでいます。 また、CO2地中貯留の安全性評価の一環として、水理・化学・力学的な観点からのCO2挙動について、数値シミュレーションやラボ実験による検討を実施しています。 さらに、天然岩石を利用したCO2削減オプションの拡大を念頭に、玄武岩へのCO2貯留やCO2地熱発電、風化促進等についても開発を推進しています。

研究課題

低コストCO2モニタリング技術の開発

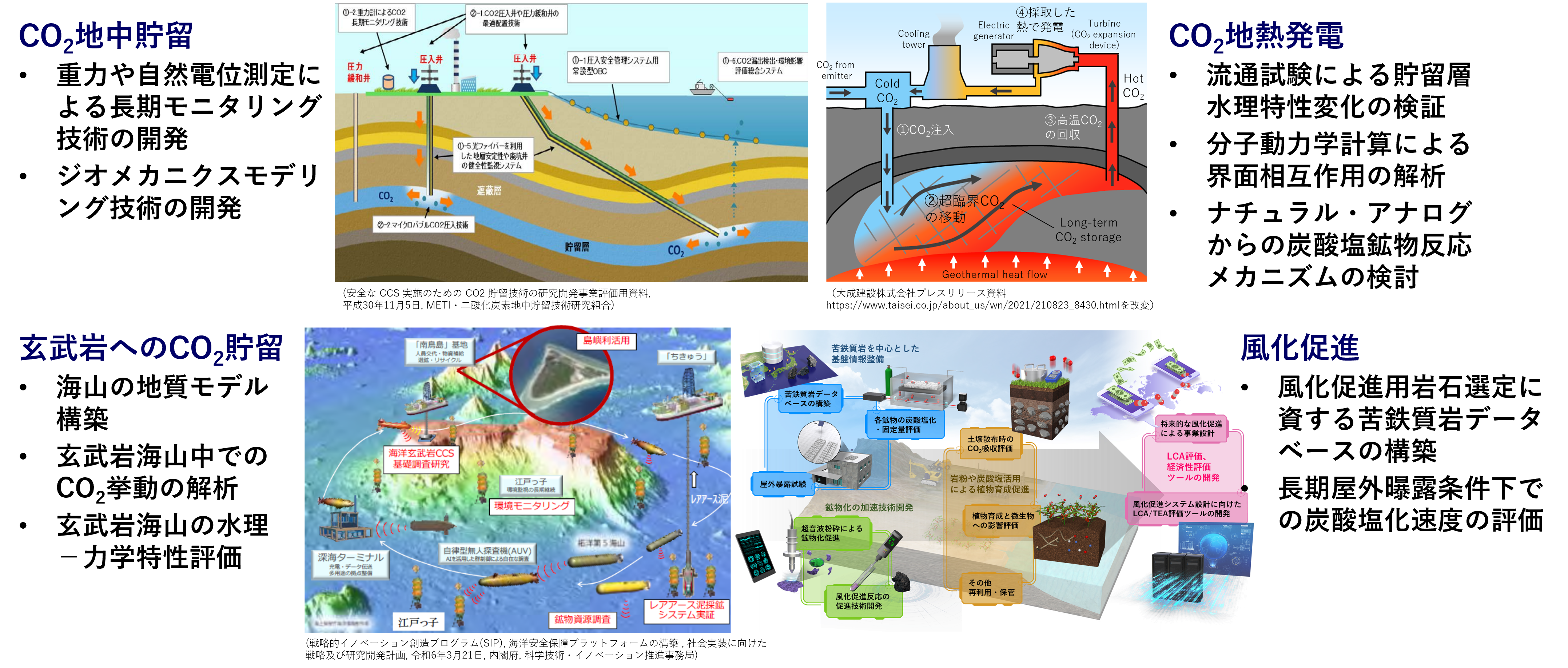

CCSの実用化に向け、地下に貯留されたCO2の挙動を長期かつ低コストで監視する技術の確立が求められています。 CO2地中貯留研究チームは、超伝導重力計を用いた受動的CO2モニタリング手法を北海道苫小牧市沿岸で適用し、世界で初めて沿岸域における長期連続測定を実現しました。 塩害や強風といった過酷環境での安定運用技術や地下水流動などに由来する自然変動の補正手法を開発し、CO2圧入シミュレーションとの比較により手法の適用可能性を示しました。

さらに、自然電位測定技術や地下流体流動シミュレーション技術を組み合わせつつ、多面的モニタリング技術体系の構築に向けた取り組みを進めています。

CO2地中貯留の長期安全性評価技術の開発

地下に貯留したCO2は、一部が炭酸水となることで周囲の岩石(鉱物)を溶解し、さらには溶出したイオンと炭酸成分が結合することで最終的に炭酸塩鉱物として固定することが期待されています。 しかしながら、このような鉱物反応は進行がきわめて遅く、反応に要する正確な時間スケールはわかっていません。 そこで、対象とする鉱物について、反応に伴う結晶表面上の微細な形状変化をナノスケールで計測することで、短時間に高精度の反応速度を測定する技術を開発しています。

一方、鉱物の溶解・沈殿は貯留層内での圧入性やキャップロックの遮蔽性能にも影響を及ぼし得ることから、地化学反応と流動特性の関係についても評価を行っています。

断層安定性ジオメカニクス解析

CCSの実用化には、CO2圧入に伴う地層・断層の力学的応答の理解が不可欠です。

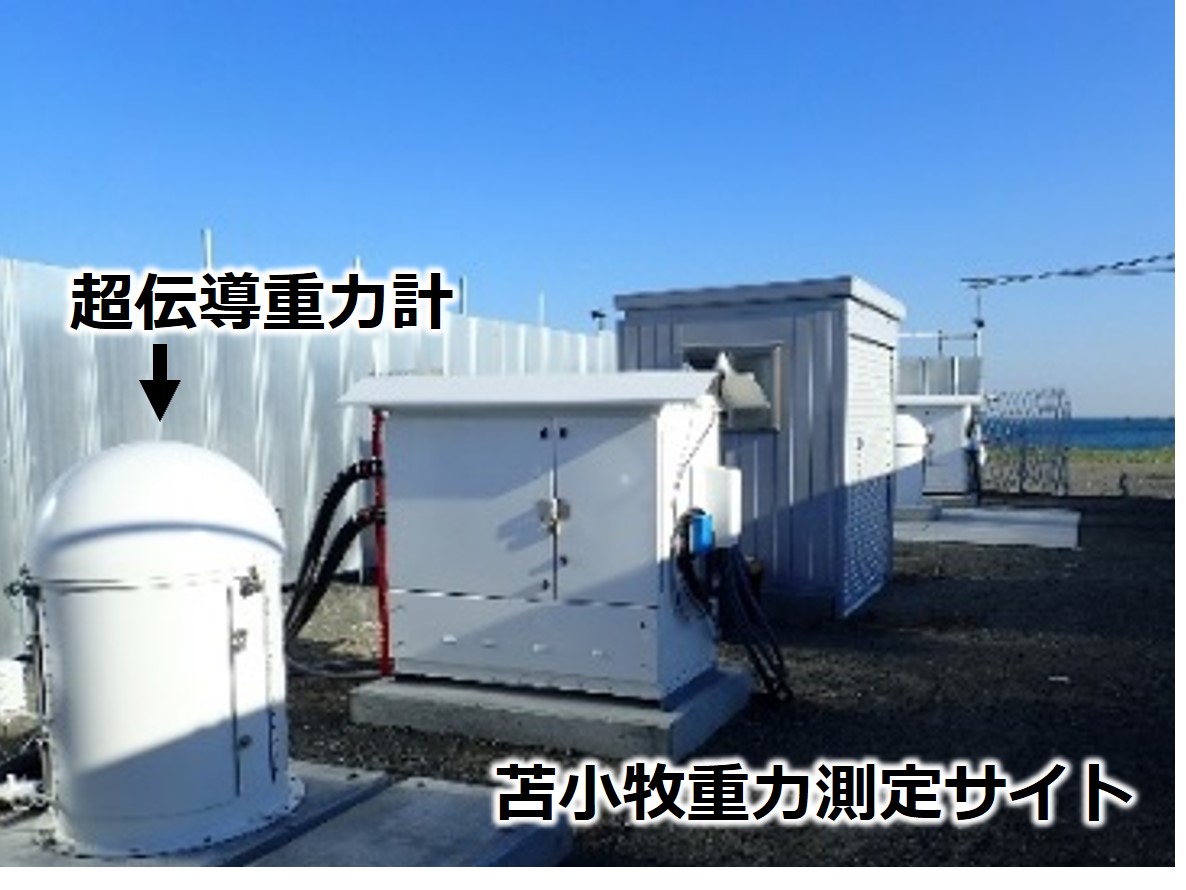

我々は、砂岩・泥岩・玄武岩などを対象に、二相流体流動と変形の連成挙動について、室内実験と数値シミュレーションを組み合わせた研究に取り組んでいます。

実験では、複数台の高圧三軸装置を用いて岩石の水理・力学特性を評価し、断層すべりと浸透性変化の関係の定量化に注力しています。

得られた知見を反映したシミュレーションにより、誘発地震のリスク評価や断層を通じた流体移動の予測に貢献することを目指しています。 日本を含む複雑な地質条件への適用を視野に、実用的な圧入設計手法の確立に取り組んでいます。