CO2回収プロセス研究チーム

概要

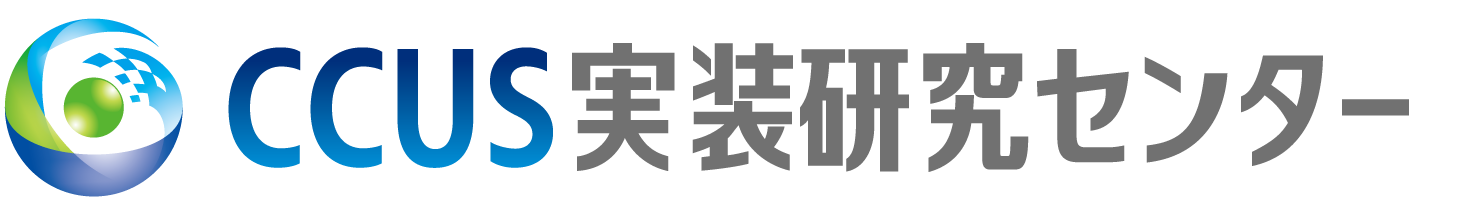

カーボンニュートラルの実現には、産業排ガス、燃焼排ガス、大気など多様な排出源からのCO2分離回収が不可欠です。 これらのガスはCO2濃度、排出量、夾雑物質が大きく異なるため、対象に応じた最適なCO2分離材料と CO2分離回収技術の開発が求められます。

CO2回収プロセス研究チームでは、CO2排出源ごとに適した分離材料の設計・開発、実環境を模擬した耐久性評価、 さらに数kg-CO2/day規模のミニプラントを用いたプロセス実証に取り組んでいます。 これらの研究成果を基に、ベンチスケールやパイロットスケールでの実証を図り、CO2分離回収技術の社会実装を推進します。

研究課題

イオン液体(中央)

イオン液体膜(左) イオン液体吸着剤(右)

イオン液体を用いたCO2分離回収技術の開発

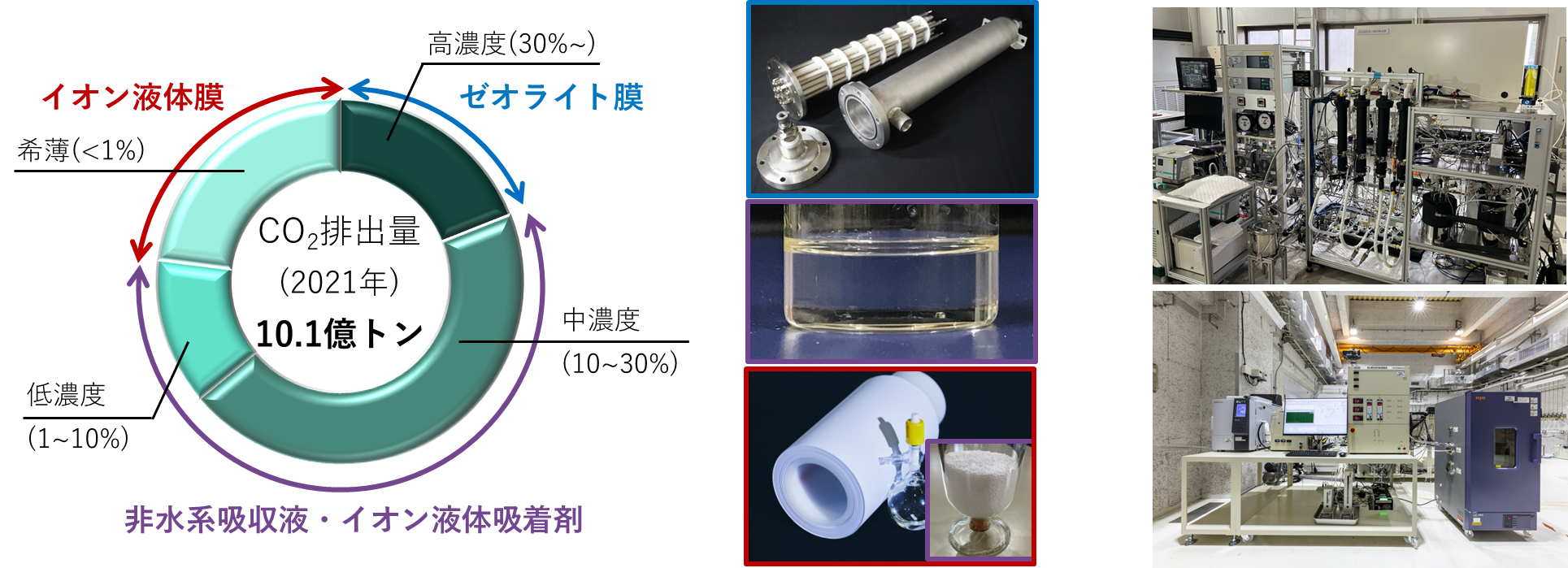

不揮発・難燃性の溶媒であるイオン液体を用いたCO2分離材料および分離回収技術の開発を進めています。 イオン液体はCO2などの酸性ガスを多量に吸収でき、商用のCO2吸収液と比較して比熱が低く、 また大気中に揮発しないことから、新たなCO2分離材料として注目されています。

さらに、不揮発という特性を活かし、吸収液だけではなく、イオン液体を多孔質材料に担持して吸着剤としたり、 フィルムに塗工して分離膜として利用することも可能です。 例えば、2種類の役割の異なるイオン液体を混合することでCO2とイオン液体との化学反応性を制御し、 大気相当のわずか0.04%のCO2を一段で70%以上に濃縮するイオン液体膜の開発に成功しています。

ゼオライトを用いたCO2分離回収技術の開発

ゼオライトは、直径1 nm未満の規則的な細孔を持つ無機材料で、分子サイズの違いを利用してガスを分離する 「分子ふるい」として機能します。 CO2回収プロセス研究チームでは、このゼオライトを用いたガス分離膜の開発を進めています。 ゼオライトの組成を制御することで、CO2の透過速度や選択率をコントロールでき、 高濃度のCO2に対して高い処理能力と分離性能を示すゼオライト膜の開発に成功しています。

さらに、産業排ガスなど実環境での実証を見据えて、大面積化やモジュール化といったスケールアップ技術の開発も進め、耐久性や夾雑成分への安定性評価にも取り組んでいます。

非水系吸収液を用いたCO2分離回収技術の開発

化学吸収液は、CO2と吸収液との化学反応を利用したCO2分離回収技術です。 吸収液の構成成分(塩基以外)を適切に選択することで、CO2とアミンなどの塩基との化学反応を制御することができます。 CO2回収プロセス研究チームでは、商用吸収液に広く使われている水の代わりに、高沸点の有機溶媒を用いた 非水系吸収液を採用することで、高温でのCO2の脱離を促進し、100 ℃以下の低温排熱でもCO2を回収できる技術を開発しました。

大規模実証を見据えた、吸収液の高性能化(CO2回収量の増加)だけでなく、夾雑成分の影響や耐久性の評価にも取り組んでいます。