研究成果報告会で開催されたワークショップでは、参加者の皆さんから多数の質問が寄せられました。限られた時間の中で十分に回答できなった質問も多かったことから、リスク評価に関して、多くの方が疑問に思っている事柄から6つの重要な項目を選んで、各担当者の回答をご紹介します。

質問1:PRTRデータってどれくらい信用できるのですか?

回答1:PRTRデータの「正しさ」を検証するための方法は大きく分けて1)環境動態モデルと実測データを用いる方法、2)マテリアルフロー解析によるもの、の2つがあると考えられます。1番目の方法は、環境動態モデルに排出量データを入力し、計算結果として得られる推定濃度と環境実測濃度とを比較するもので、推定濃度/実測濃度の比が1から系統的に大きくずれている場合、排出量が過大または過小であることが予想されます(ただし、排出量以外の要因、例えば実測地点の特殊性、についても確認が必要)。CRMのリスク評価では、大気モデルにおいて推算値と実測値との比が1/2〜2倍に入ること、河川モデルでは同比が1/10〜10倍に入ることを、整合性のおよその目安としています。「1,4-ジオキサン」の詳細リスク評価書では、大気排出量としてPRTRデータを用いたとき、および生産量全量が排出されたときの2パターンに対しADMERによって大気濃度を推定し、実測大気濃度と比較することで、PRTRデータのおよそ3倍を大気排出量と推定しました。

2番目の方法は、当該化学物質の製造から廃棄にいたるマテリアルフロー全体を把握した上で、PRTRデータがどのプロセスからのものであるのかを位置づけ、物質収支として矛盾がないか、見落としている排出プロセスがないか検討するものです。塩ビなどの可塑剤として用いられる「フタル酸エステル」の詳細リスク評価書では、フタル酸エステルのマテリアルフロー全体のうちPRTR排出量は製造、加工段階からの排出量にのみ対応しており、塩ビ製品の使用および廃棄段階での排出量を別途見積もりました。その結果、PRTR排出量は全排出量の約4割にすぎないとの推定結果になりました。

図1.PRTRデータの構成

このような誤差(または推定漏れ)は、PRTRデータの構造と関連していることが多いと考えられます。図1に示すようにPRTRデータは個々の事業者からの報告値を集計した「届出排出量・移動量」と、届出事業者からの排出量以外の排出量を国が推計した「届出外排出量」から構成されています。ここで、届出事業者は製造業を中心とした指定業種を営み、化学物質の取扱量と従業員数が一定量(数)以上の事業者です。この構造からわかるように、PRTRデータは、製造業を中心とした比較的規模が大きい事業者からの排出については詳細に把握していますが、「規模の小さい事業者」や「事業者起源でない」排出については大雑把な推定になります。化学物質のライフサイクル(製造、加工、使用・消費、廃棄など)に対応させると、上流の製造、加工段階からの排出はPRTRデータが得意とするところであり、下流の使用・消費、廃棄、再利用などからの排出はPRTRでは不十分である可能性が高いといえるでしょう。

このように、PRTRデータが「得意としない」排出源を持つ可能性のある物質については、PRTRデータで全排出量を把握できる可能性は低くなります。(上述のフタル酸エステルはその典型例)。しかし「届出外排出量」も、毎年その推計範囲を広げており、また推計方法も見直されていることから、将来的には推計精度がより向上することが期待されます。ただし、その弊害として届出外排出量は毎年「違う量」を推計していることになり、推計年度によって大きく変動していることがあるので注意が必要です。したがって、PRTRデータがどのくらい信頼できるかはPRTRデータの構造・性質を理解した上で、上記1)、2)の方法を組み合わせて検証してみることが必要でしょう。

(大気圏環境評価チーム 梶原 秀夫)

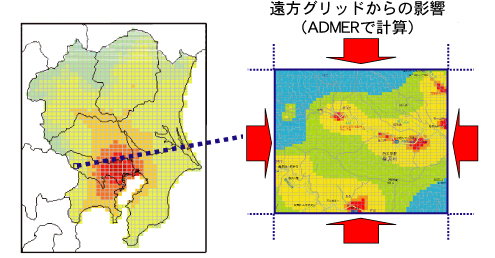

質問2:ADMER Ver.2.0で新たにサブグリッド解析機能が利用できるようになりましたが、これまでのADMERやMETI-LISとはどのように使い分けたらよいのでしょうか?

|

| ・特定のグリッドを選択し、その内部を高解像度(100m〜1Km)で計算 ・遠方(当該グリッド以外)からの影響は、ADMERにより計算し足し合わせる ・高さ方向を考慮(一般的な3次元のプリューム・パフ式) ・気象データはADMERのものを使用(5km解像度で整備したもの) |

図2.ADMERサブグリッド解析機能のしくみ

回答2:サブグリッド解析機能はADMERの拡張機能ですので、発生源のグリッドへの割り振りや暴露人口の推計など、これまでのADMERで利用できた便利な機能は引き続き使うことができます。また、これまでのADMERによる広域の計算結果も自動的に加えることができます。ただし、空間解像度は最高100mグリッドまでに限定されます。これに対して、METI-LISは、任意の解像度を設定することができますので、小さい領域でもっと細かい解析が可能です。さらに、近傍の建物の影響(ダウンドラフト効果)も考慮できます。

全国や関東地方全体など広域の汚染状況を知りたい場合は、ADMERの通常計算(5kmグリッド)、市区町村など比較的小さい領域での汚染状況をより高解像度で知りたい場合はADMERのサブグリッド解析機能が向いています。また、発生源が多種多様な場合や遠方の発生源を考慮したい場合、暴露人口を推計したい場合には、METI-LISでは難しいのでADMERを用いるほうが良いでしょう。発生源の数が限定されていて、煙突やダクトなど排出場所がある程度特定でき、事業所の敷地内や敷地境界の濃度を高い精度で推定したい場合にはMETI-LISが向いています。

ちなみに、ADMERサブグリッドとMETI-LISは、拡散計算自体はほぼ同じ仕組み(三次元のプリューム・パフ式)を用いておりますので、同じ条件の計算であれば、ほぼ同じ結果が得られます。ただし、気象データの処理方法などに違いがあるので、厳密には一致しません。

(環境暴露モデリングチーム 東野 晴行)

質問3:「バックグラウンド濃度」って何ですか?

回答3:モデルで環境中濃度を推定する場合に、推定値にバックグラウンド(以下BG)濃度を足すことがあります。BGとはどんなもので、どのように決定するのか、また、問題点等についても例を挙げて説明します。

BGに明確な定義があるわけでありません。リスク評価においては、1 説明できない雑多な発生源の寄与を指し、2 全国一律に上乗せするのが適当である値と、考えることが合理的です。これらから分かるように、自然起源由来(山火事によるダイオキシンの発生など)が即ちBGというわけでもありません。自然起源でも発生源を推定でき、排出量を見積もることができればBGとは呼びません。国境を越えて拡散してくる物質も、その濃度寄与分がモデルで示されればBGとは呼びません。多くの場合、それが難しいからBGとする、という合意があるといえるでしょう。

BGの値としては、一般的には、発生源から十分遠く離れた濃度が選ばれます。また、上記の1に従えば、排出量の見積もりができなかった発生源以外の寄与分であるわけですから、モデルを使って濃度を推定する場合は「実測値との差」ということになります。例えば、ベンゼンの大気中濃度の場合は、「発生源から十分遠いと考えられる地点」で1μg/m3であり(これは実測値の最小値のレベルである)、一方で、モデル推定値に全国一律1μg/m3を上乗せすれば実測値とよい相関があることが分かっています。したがって、推定値は妥当であると判断することができます。

次に、欧州連合(European Union, EU)における土壌の例を見てみましょう。EUのカドミウムのリスク評価書(2003年ドラフト版)においては、「土壌と底質については点源から離れた「周辺」とみなせる地点の濃度をBGとする」とされ、EU域内のそのような地点で得られた濃度(実測値)の中央値を採用しています。土壌中のカドミウムなどの場合は、上記の1とは異なり「説明できない雑多な発生源」ではないものの、その排出量の見積もりができないため、BGとして処理しようという考え方であり、これも合意が得られるでしょう。この考え方によって、あくまでも平均的な状況ではありますが、BGとそれ以外(この場合は人為起源由来)の寄与率を知ることができます。しかし、BGを「全国一律に上乗せ」することが適当かどうかは解析の目的によって変わってきます。この方法では実測値がBGを上回ってしまう地点も出てくるので、その地点のリスクを知りたい場合には不適切です。

ちなみに、日本でも環境省が「土壌環境モニタリングプラン」により、「人や動植物への暴露経路とそれぞれの程度を推定」し、「人為的な汚染と自然的要因による有害物質の存在との区別を可能とする」こと等を目的として土壌の「自然汚濁レベル」の把握を2005年度から開始しています。このプランは土壌汚染対策法の汚染区域指定を適切に行う目的で策定されたもので、同法では「近隣(数百メートルの範囲等)の土壌中の自然由来物質の存在状況を把握」したうえで、人為的な汚染の有無を判断することとしています。このようなデータは個別の化学物質の詳細リスク評価にも有効に活用できることが期待されます。ただし、土壌の場合は一旦汚染されると浄化されるまでの時間が一般に長いため、過去の汚染源を「人為的な汚染」とみなすかどうかの判断は難しいでしょう。カドミウムの場合は、土壌中の半減期が数十年とされていることから、CRMにおける詳細リスク評価では20世紀初め頃からの排出は人為的な汚染とみなしています。現実の土壌で人為的な汚染の有無をどのように判断するかはこれからの課題です。

(リスク解析研究チーム 小野 恭子)

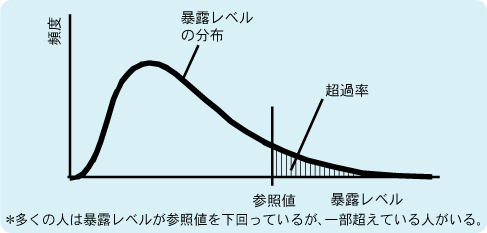

質問4:詳細リスク評価書では、リスクの指標として、暴露レベルが参照値を超える人の割合(以後、超過率)を計算しているケ−スが多いようです。この超過率はどのような意味を持つのでしょうか?

回答4:暴露レベルが参照値を超えるような人については、リスク削減対策を検討する必要があると判断されます。超過率は、そのような「対策の検討を必要とする人」の割合ということになります。ここで、注意すべき点がいくつかあります。

図3.参照値と超過率

1)参照値を超えることは「影響が発現しないとは言い切れない」ことを意味するのであって、「影響が発現する」ことを意味するのではありません。参照値は、動物試験や疫学調査で得られる無影響濃度に安全係数を適用して算出され、その無影響濃度は、最も低い濃度で発現する軽微な有害影響に着目して決定されます。したがって、暴露レベルが参照値を超えていても、それがわずかである人においては、有害影響の発現率や重篤度は、かなり小さいかゼロに近いと見なすことができます。

2)推定された超過率は、数字を額面通りに解釈するよりも、全体的なリスクレベルを判断するための目安と考えるべきです。暴露レベルの分布についてはしばしば対数正規分布が仮定されますが、計算された超過率が小さい場合には、不確実性が大きいと考えられています。また、参照値の方も、着目した有害影響の重篤度が物質によって様々であるなど、不確実性は小さくありません。したがって、例えば数%の超過率が推定される場合には、1)の内容も合わせて考えると、集団全体としてはリスクは小さいと判断でき、むしろ高リスクとなる暴露条件を明らかにして、そのリスク削減対策を提言することが望ましいと言えます。一方、0.01%など、ごく小さい超過率の場合には、おそらく高リスクとなる暴露条件も存在しないと考えて良いでしょう。

3)たとえ推定された超過率を額面通りに解釈するとしても、どの程度の超過率であれば許容できるのかは一概には言えません。一つには、2)で述べたように、超過率はリスクレベルの目安に過ぎないということがあります。また、1)に述べたように、実際に重篤な影響が生じる可能性は極めて小さいと考えられることから、バックグラウンドの暴露レベルが比較的高い物質については、現実的なリスク管理の観点から、数%程度の超過率は許容できると判断するのが適当である場合もあります。

4)「対策の検討を必要とする」は、「対策を必要とする」とは少し違います。参照値を超過する暴露レベルを有する人でも、その超過がわずかならば、1)に述べたように、実際に重篤な影響が生じる可能性は極めて小さいと考えられます。その場合、費用対効果を度外視したような緊急的対策ではなく、費用対効果を考慮した対策を模索するのが適当と言えるでしょう。

(リスク管理戦略研究チーム 蒲生 昌志)

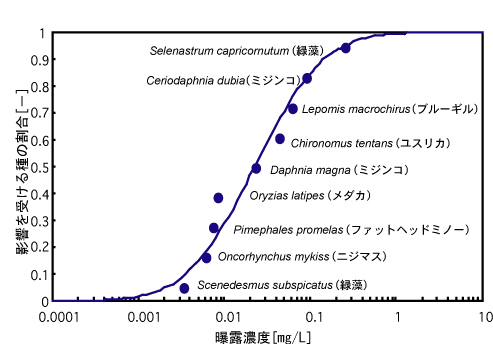

質問5:生態リスク評価で種の感受性分布を用いていますが、分布の作成に用いた種が全ての種を代表しているといえるのでしょうか。また、許容濃度には95%保護濃度が用いられますが、感受性の高い5%は保護しなくてもよいということなのでしょうか。

図4.種の感受性分布(SSD)

出典:詳細リスク評価書「ノニルフェノール」

回答5:まず、最初の質問に対するお答えですが、これは生態リスク評価全体に内在している問題です。毒性試験には成長が早く飼育がしやすい種が選ばれる傾向が、おそらくあり、そのような種のみから評価を行うことは偏った結果につながる可能性があります。EUのテクニカルガイダンスでは、種の感受性分布(Species Sensitibity Distribution, SSD)を作成するに当たり5つの条件を求めており、満たされない条件の数をアセスメント係数(Assessment Factor, AF)とし、95%保護濃度(5% Hazard Concentration, HC5)をその値で割ったものを予測無影響濃度(Predicted No Effect Concentration, PNEC)とすることを推奨しています。しかし、いくら多くの分類群から毒性値を集めたところで、それらの種がその分類群を代表しているという保証はなく、サンプリングバイアスの呪縛から逃れることはできません。リスク評価は既存の知見から行わざるを得ないため、ある程度のバイアスは不可避です。ただし、バイアスがあると言うことを認識しておくことは重要です。なお、SSDでは不確実性は分布の分散として表現されています。リスク判定が目的であるならば、AFのようなさらなる不確実性を考慮することは不必要であると考えられます。

2番目の質問については、SSDには対数正規分布を仮定することが多く、この分布を仮定する限り影響が現れる割合を0にすることは不可能です(もしくは影響のある物質を全く使わないという選択が唯一の解)。化学物質の利用を容認するという前提では何%まで容認するのかという議論になります。95%を保護できれば生態系は保護できるとする考え方と、5%というのは統計上の有意水準であるため、有意な影響とは認められない濃度であるとの考えもあります。前者は確実な根拠のある考え方ではなく、5%とは大多数には影響が出ないという一つの目安にしかすぎません。後者の立場からは、95%保護濃度とは全ての種を守ることと同じだ、という解釈ができます。HC5以上・以下に分けるのは、リスクが有る・無い、といった二元論の世界に持ち込むときに必要な作業であって、本来の意味は5%に影響が出ると期待される濃度ということです。5%のリスクは許容できるのか1%なら許容できるのか、また、個体レベルか個体群レベルで考えるのかは、別の議論が必要になります。

この二つの質問の背景には、リスク判定を行う値をそのまま管理目標値にするという考え方があると思いますが、生態リスクは、個体、個体群または生態系レベルというように階層的にとらえることが可能です。このように、多段階でのリスクを考慮すると、リスク判定値と管理目標値を一致させるということは無理であることがわかります。推定された保護濃度でリスク判定を行うのは良いとしても、その濃度をそのまま管理目標にする必要はありません。環境の性質は場所ごとに異なります。性質に応じて、管理にかかるコストなども考慮し、目標値を決定してゆくのが現実的です。また、リスクが懸念される場所で、生態系に実際に影響が出ているのかどうかを調べる必要もあるでしょう。この立場が現在の生態リスク評価には欠けています。我々が守りたいのは試験管の中の生物ではなく、現実の環境です。現場で何が起こっているのかを知らずして、管理目標値を決定することが適切であるとは思われません。SSDはどの程度リスクがあるのかを概観するには便利な評価手法です。けれども、本当に大事な仕事は、SSDを作成してから始まるのです。

(生態リスク解析チーム 加茂 将史)

質問6:生態リスク評価における、λ=1(或いはr= 0)の意味を教えてください。

回答6:生態系の保全と化学物質の利用との両立には、生物個体群存続の観点から生態リスクを評価することが望ましいと考えています。しかし、複雑な生態系全体に対する化学物質の影響を把握するのは極めて困難なことであるため、一般には生態系の機能、化学物質への感受性の高さ、試験生物としての取扱いの容易さ等を考え、試験生物種を選定し、室内の毒性試験を行い、その生態毒性を生態系への影響として捉えています。この背景から、化学物質の生態リスク評価は、実質上、実験室で取られた数種の試験生物に対する個体レベル影響の生態毒性データに基づいて行わざるを得ないという現状にあります。

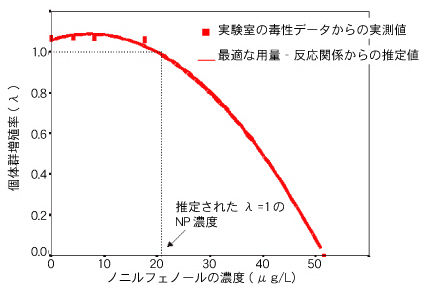

λ(個体群増殖率)とr(内的自然増加率)とは個体群生態学でよく用いられる指標で、生物個体群の増殖率(存続能力)を表しています。λは、生物個体群を構成する各個体の生存能力および繁殖能力を統合した値で、実験室内の生態毒性データと生物の生活史情報から直接算出できます。個体群動態の理論によると、生物個体群の個体数が、λ>1のときは増加、λ=1のときは増加も減少もしない、λ<1のときは減少します。実験室の個体群は、捕食される心配もなければ、餌や水温などの環境条件も最適に維持されているため、その個体数は本来増え続けるはずです。しかし、室内の毒性試験が行われる時、化学物質の影響(一定の濃度)があるため、個体数の増え続ける傾向が抑えられ、その影響を強めていくとやがて個体数が増えなくなります。この理論に基づいた実験室の個体群動態を利用して、λ=1(もしくはr=0)の時の化学物質の濃度を実験室の生物個体群存続影響の閾値濃度として提案してきました(図5)。

図5.個体群増殖率(λ)とノニルフェノール濃度の関係

守りたい生態系には多様な生物種(λの高い種もいれば低い種もいる)が存在しています。既存の室内生態毒性データを用いて、なるべく高次の生物種(あるいは守りたい生態系の代表種やその近縁種)のλ=1の化学物質の濃度を求め、それを生態系保全の暫定目標にするようにLin et al. (2005)では提案しています。ただし、求められたλ=1(もしくはr=0)の値は実験室の個体群存続に関するものであり、野外環境にいる個体群に対しては、この値をそのまま適用することは適切ではないと考えています。例えば、ノニルフェノール(NP)では、メダカの生態毒性データを用いて、実験室のメダカ個体群存続への影響の閾値濃度(λ=1のときのNP濃度)が21μg/L(図5)と算出されました。リスク管理の暫定目標値については、不確実性係数10を適用して2.1μg/Lという値を提案しました。また、提案したこの暫定目標値は、科学的な解析からの検討結果であり、この値を実際の管理・対策にもっていくためには、政策的な視点からの検討も必要です。

CRMでは、λ=1のアプローチを用いて、数多くの物質に関する個体群レベルの生態リスク評価を行ってきました。このアプローチを用いる時、次のようなメリットと限界に配慮する必要があります。

メリット:

1.実験室の生態毒性データから直接算出できる

2.用量‐反応関係が得られるため、個体群存続を管理目標とした環境基準値設定においての参照値が算出できる

3.対象生物種を同じ生物(例えばメダカ)にすれば、各種化学物質によるλ=1の超過確率(豊富な暴露濃度情報がある場合)をもって、物質間のリスク比較やリスクトレー ドオフの検討が可能になる

限界:

1.個体群存続のベンチマーク的な値であり、多くの場合(断片的な暴露濃度情報しかない場合)は、λ=1を超える/ 超えないのような決定論的な評価しかできない

2.実験室の生物個体群存続は保障できるが、野外環境の生 物個体群に適用した時、他のストレス要因との兼ね合いや生物種間の相互作用等、今の科学でも解明していない多くの不確実性があるため、不確実性係数を考慮する必要がある

ここで用いられた不確実性係数は、野外環境にある他のストレス要因や種間相互作用など、多くの不知に関する不確実性を勘定して(OECD等のガイドラインやリスク評価者による専門家判断)経験的に決められたものです。この不確実性に関する検討は、リスク評価の過程での最も難しい課題といえます。

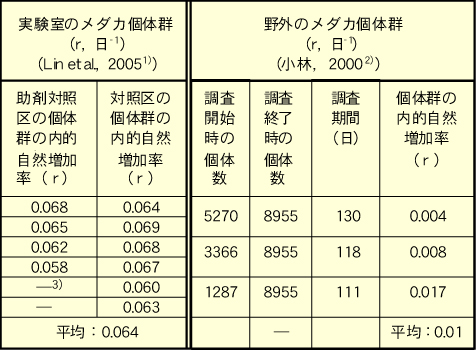

ここでは、NPの評価において不確実性係数を10としたことの妥当性に関する検討結果の一例を示します(表1)。野外メダカの個体数観察データ(小林,2000)から算出した個体群増殖率(r、表1の右側)と、環境省のNPによるメダカのフルライフサイクル毒性試験の対照群のデータから算出した実験室のメダカ個体群増殖率(r、表1の左側)を比較しました。その結果、実験室のメダカ個体群のrは、野外のメダカ個体群のrの3.7、7.8、15.8倍(平均6.4倍)であることが分かりました。これは実験室の毒性データから得られた個体群存続影響の閾値濃度を野外に適用した時、10という不確実性係数を用いることは妥当であったことを示唆しています。

(生態リスク解析チーム 林 彬勒)

表1.実験室のメダカ個体群と野外のメダカ個体群の増殖率の比較

| 1)Lin, B.-L.; Tokai, A.; Nakanishi, J. (2005). Approaches for establishing predicted-no-effect concentration for population-level ecological risk assessment in the context of chemical substances management. Environmental Science and Technology, 39:4833-4840. 2)小林 尚(2000).旧千曲川メダカ個体群動態の特徴,長野県茅野高等学校.研究報告,No.35,2000,信州大学科学教育研究室,農学部分室. 3)該当項目なし |