タンデム太陽電池研究チーム

新しいシリコン系太陽電池デバイスの創出にむけて

研究背景

カーボンニュートラル社会の実現に向け、太陽光発電はその中核的な役割を担うことが期待されています。

現在、世界市場の95%以上を占める結晶シリコン太陽電池では、高効率と低コストを両立する技術や、シリコンの限界効率を超えるタンデム太陽電池、さらなる普及拡大に向けたサステナブルな製造技術、新しい用途展開に向けた新デバイスの開発などが求められています。

研究目標

- 新しい材料・プロセス技術開発を通じた結晶シリコン太陽電池の高性能化・低コスト化の同時実現

- タンデム太陽電池の高効率化(>30%)と産業化に資するプロセス技術の開発

- 省資源・サステナブルなデバイス製造技術の開発

- 太陽電池の新しい用途展開・市場創出

研究内容

主な研究テーマ

当チームでは、変換効率と製造コストのトレードオフを解消する技術やシリコンの限界を超えるタンデム技術の開発、新しい用途展開を見据えたデバイス開発に向け、以下のような研究テーマに取り組んでいます。

- プラズマ化学気相堆積(CVD)や原子層堆積(ALD)などの薄膜成長技術を駆使した結晶シリコン表面の欠陥終端と電荷取出を両立する機能材料(アモルファス・ナノ結晶シリコン、金属酸化物など)の開発

- ペロブスカイト/結晶シリコン タンデム太陽電池の開発と産業化に資するプロセス技術の開発

- ビル壁面・窓や無人航空機への応用に向けた太陽電池の設計・開発

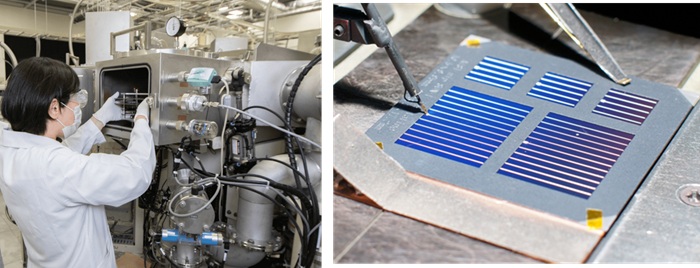

(左:プラズマCVD、中央:スピンコート、右:レーザー誘起ナノ材料合成)

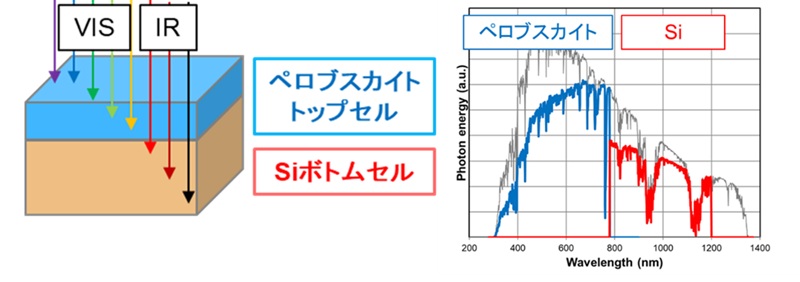

(左:タンデム太陽電池の概念図、右:太陽光スペクトルと、トップセル/ボトムセル発電特性の波長依存性)

主な研究成果

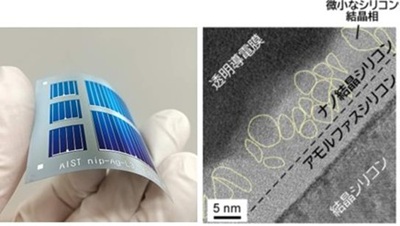

極薄結晶シリコン太陽電池の開発

これまで培ってきたアモルファス・ナノ結晶シリコン薄膜の製膜技術を駆使し、結晶シリコン太陽電池の高性能化に重要な表面欠陥を不活性化(パッシベーション)する技術開発に取り組んできました。

これにより50ミクロン厚(通常の1/2~1/3)の極薄結晶シリコン太陽電池で23.3%の変換効率と世界トップレベルの開放電圧(754mV)を実証しました。

また、このような極薄太陽電池は高温環境下でのパフォーマンス向上につながることを明らかにしました。

実発電量の増加やシリコンの消費削減、軽量太陽電池モジュールへの応用、建物・車などの曲面への設置応用が期待されます。

(右)デバイスに用いた結晶シリコン/アモルファスシリコン(a-Si:H)/ナノ結晶シリコン(nc-Si:H)ヘテロ界面の断面透過電子顕微鏡像

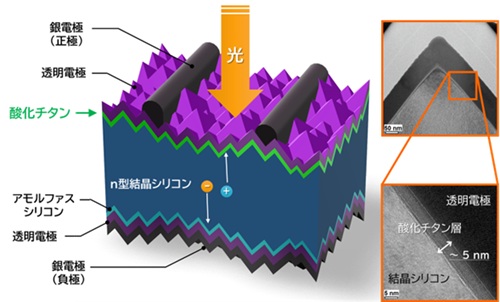

新原理を用いた結晶シリコン太陽電池の開発

アモルファスシリコン系薄膜に代わる新材料の開発も進めています。

例えば酸化チタンは、結晶シリコンに対して電子選択性コンタクトとして機能することが知られていますが、当チームでは、ドイツ フラウンホーファー研究機構 太陽エネルギーシステム研究所や英国オックスフォード大学との共同研究により、結晶シリコンの表面にALD法で薄い(~5nm)酸化チタン膜を製膜することで、表面パッシベーション機能と結晶シリコンから正の電荷(正孔)を選択的に取り出す新しい機能を発見し、実用化につながる20%を超える変換効率を実証しました。

また、一つの結晶シリコン太陽電池の正極と負極の双方に同じ材料(ドーパントフリー酸化チタン)を用いた新原理デバイスの実証も行いました。

今回開発した技術は次に記載のタンデム太陽電池にも応用しています。

<関連情報>産総研プレス発表:酸化チタンで接合を形成した新たな結晶シリコン太陽電池を開発(2020/10/22)

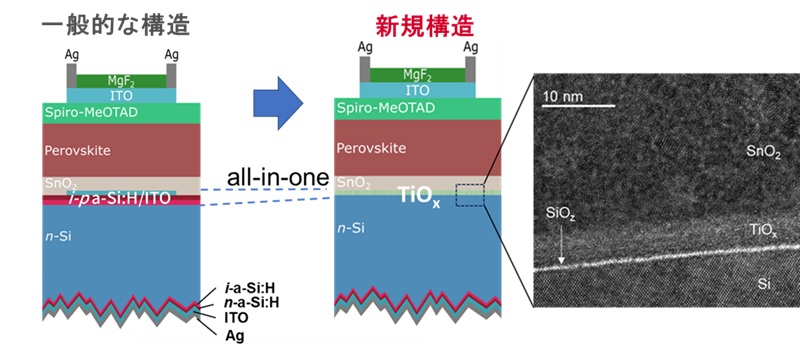

ペロブスカイト/結晶シリコン タンデム太陽電池の開発

結晶シリコン太陽電池の理論限界効率は約29%で、それ以上の効率をシリコン単体で得ることはできません。

シリコンの限界を超える太陽電池として、結晶シリコン太陽電池にペロブスカイト太陽電池を積層したタンデム太陽電池が注目を集めています。

しかし、高効率化のために積層数が増える傾向にあり、特にペロブスカイト-トップセルとシリコン-ボトムセルを接合する再結合層(p/n逆接合層)には、インジウム系酸化物(ITOなど)が用いられることが多く、製造工数の増加や希少金属(インジウム)の使用増加、光学損失などの課題がありました。

本研究では、アモルファスシリコンやITOからなる多層膜を酸化チタン一層に置き換える接合技術を開発しました。

また、ALDで連続製膜が可能な酸化チタンと窒化チタンを積層したインタコネクタ構造により、従来のアモルファスシリコンとITOを用いたものより高い性能を実証しました。

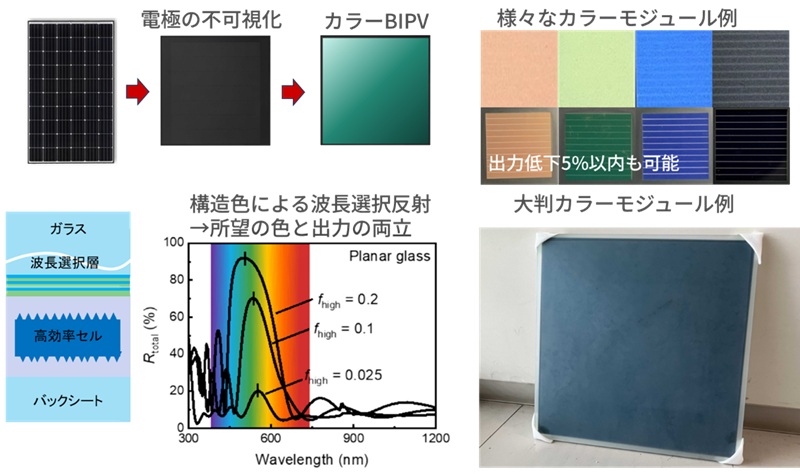

ビルの窓・外壁向け結晶シリコン太陽電池の研究開発

太陽電池の立地制約解消・多用途化(軽量屋根、車載、ゼロエネルギービル(ZEB)向け建材一体型)に向けた開発が期待されています。

一般の太陽電池モジュールは、黒色を呈し、建材には馴染まないといった課題があります。

本研究では、審美性に優れつつ高効率な発電が可能となる建材一体型色調制御モジュールの技術開発に向けて、誘電体多層膜とテクスチャ構造を統合的に制御することにより、光学損失を抑制しつつ色調均一性の高い(角度依存性の小さい)着色モジュールを実現する技術を開発しました。

主な研究設備

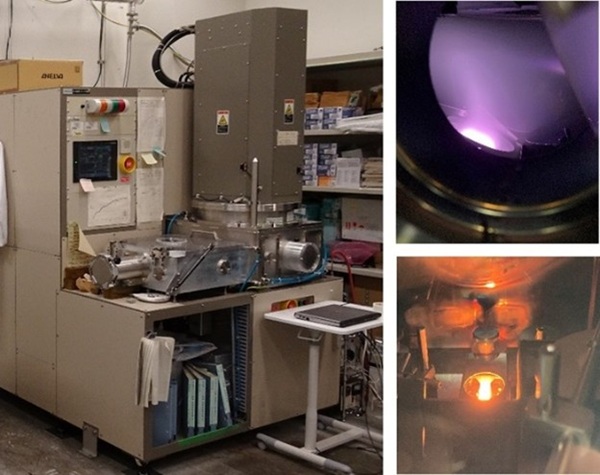

枚葉式多室プラズマCVD装置

アモルファスシリコンやナノ結晶シリコン薄膜の成長に用います。p型、n型にドープした薄膜シリコンや非ドープ型のもの(i型)を独立したチャンバーで製膜することができます。

原子層堆積(ALD)装置

数nm厚の酸化チタンや窒化チタン、酸化アルミニウム、酸化錫などの金属化合物薄膜の成長に使用しています。

電極・薄膜作製装置(マグネトロンスパッタ装置、蒸着装置)

太陽電池の透明電極(ITO, ZnO, etc.)や金属電極(Al, Ag, Au)、電荷輸送層(C60 , MoO3, etc.)、反射防止コート膜(MgF2)を製膜する装置です。

グローブボックス

ペロブスカイト太陽電池を乾燥空気や窒素雰囲気で作製することができます。

小型ラミネーター

研究開発用の小型の太陽電池モジュールを作製できます。

レーザー加工装置

結晶シリコン太陽電池や各種基板を任意の形に切断加工できます。

フォトルミネッセンス評価装置

フォトルミネッセンス像を取得することにより太陽電池やプロセス途中の発電層の特性を画像診断できます。

メンバー

| 役職 | 氏名 | |

|---|---|---|

| 研究チーム長 | 松井 卓矢 | MATSUI Takuya |

| 上級主任研究員 | 齋 均 | SAI Hitoshi |

| 主任研究員 | SVRCEK Vladimir | SVRCEK Vladimir |

| 主任研究員 | 庄司 靖 | SHOJI Yasushi |

| 研究チーム付 | 水野 英範 | MIZUNO Hidenori |