水素エネルギー研究チーム

再生可能エネルギーの最大導入を実現する水素技術

研究背景

カーボンニュートラルの実現に向けて、社会への再生可能エネルギー(以下、再エネ)導入量の増加が必要です。

太陽光発電や風力発電は、導入量の大幅な増加が見込まれる一方で、発電量が天候に大きく影響される変動性再エネであることが課題ですが、水素等に変換して貯蔵することで需給バランスを調整することが提案されています。

また、水素は海外から再エネを大規模に輸入する形としても社会に貢献します。

再エネからの水素の「製造・貯蔵・利用」の三項目に関する技術の益々の向上がカーボンニュートラルを実現するために重要です。

研究目標

当研究チームでは、分散型であり偏在性・変動性を有する再エネの利用拡大に大きな効果が期待される「水素」の社会導入を促進する技術を開発します。

研究内容

水素を造る技術

変動性を示す再エネ由来の電力から水素を「製造」する水電解技術とシステムの研究を行っています。

再エネシステム環境下での水電解評価技術基盤構築

変動する再エネ下では、水素を製造する水電解装置に大きな負荷がかかります。

現象の根本的な解明から始まり、様々な条件下で水電解装置を評価できる技術基盤を構築することで、再エネの国内導入のみならず、国際的な産業競争力の向上に繋げます。

<関連情報>NEDO「グリーンイノベーション基金事業(2021~2025年度)」(外部サイトへのリンク)

水素を貯める技術

常温常圧下では気体で扱いが難しい水素を安全にかつ効率的に「貯蔵」する技術とシステム(水素吸蔵合金・アンモニア・水素キャリア電解合成)の研究を行っています。

水素吸蔵合金タンクの低コスト化・社会実装への展開

水素吸蔵合金と呼ばれる特殊な組成の金属は、温和な条件下で水素を吸蔵し、合金内部に高体積密度に水素を貯蔵します。

そして、合金が吸蔵した水素は、同じく温和な条件で任意に放出させることが可能です。

この技術を利用し清水建設株式会社と共同開発した建物付帯型水素エネルギー利用システムHydro Q-BiC🄬は年々導入事例が増加するとともにラインナップの拡充も図られていて、社会実装が本格的に進んでいます。

<関連情報>産総研プレスリリース:「清水建設-産総研 ゼロエミッション・水素タウン連携研究室」を設立(2018/10/01)

水素を使う技術

水素を「利用」することで、製造・貯蔵を含めた一連の統合システムの開発や、炭素や窒素などの循環を促す技術とシステムの研究を行っています。

小規模分散型再エネ活用のためのアンモニア関連技術

小規模で分散する再エネ貯蔵のために、変動する水素製造に対応する小型アンモニア合成システムを構築しました。

また、アンモニアを燃焼して電気に戻す技術(水素キャリア利用研究チーム参照)と、燃焼後の排ガスを水素で再度アンモニアに戻す技術を組み合わせることで資源循環と排出炭素量の低減を同時に叶える統合システムとなります。

主な研究成果

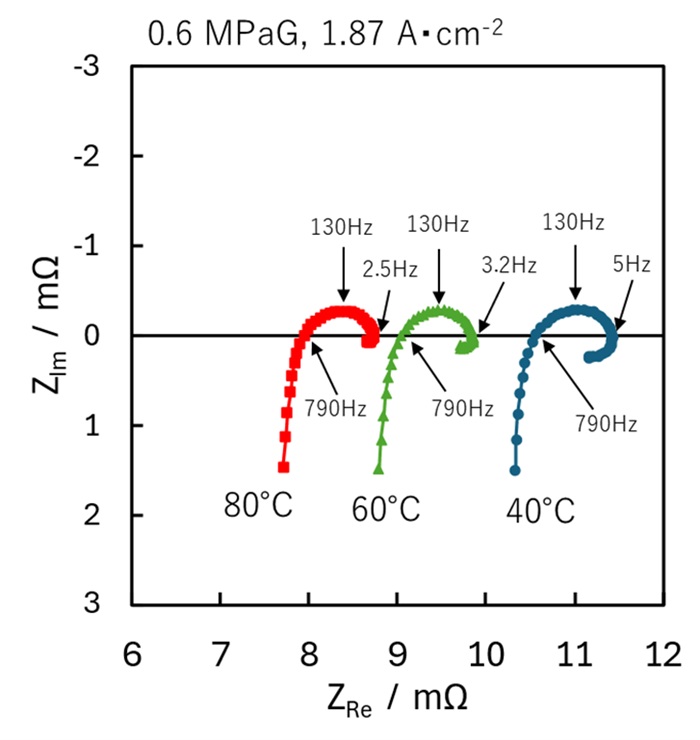

再生可能エネルギーシステム環境下での水電解評価技術基盤構築

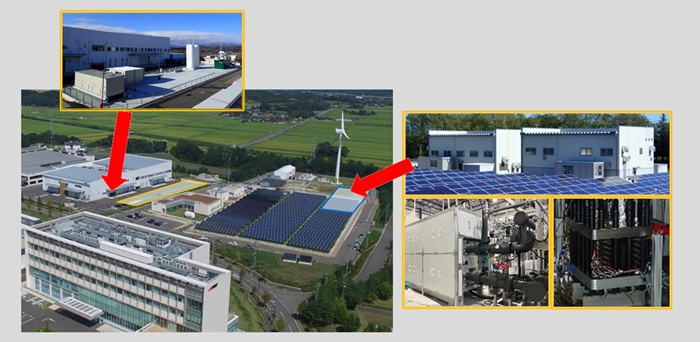

グリーンイノベーション基金事業において、3つの異なる評価施設を構築しました。

- 1.500 kW級水電解スタック(固体高分子型、10気圧未満、DC入力500kW)では、温度制御による温度一定での電流-電圧特性把握、劣化加速試験実施、インピーダンス測定と水分析による劣化要因の究明を実施しました。

- 2.高圧水電解スタック(固体高分子型、50気圧以下、DC入力50kW)では高圧条件下における電流-電圧特性及びクロスリーク特性を取得しました。

- 3.海外電力条件での水電解評価システム(アルカリ型、10気圧未満、DC入力500kW)では、特性計測、消費電力、高調波計測などが実施されています。

得られたデータは、評価技術の標準化等へ活用し、国内の水電解産業の国際競争力強化に貢献します。

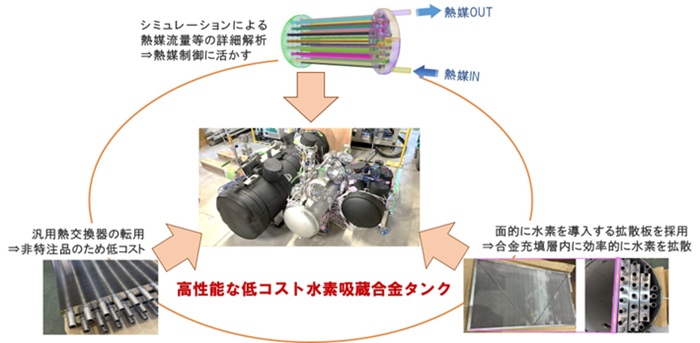

水素吸蔵合金タンクの低コスト化・社会実装への展開

水素吸蔵合金タンクを用いた建物付帯型水素エネルギー利用システムHydro Q-BiC🄬は案件導入が進んでいますが、更なる普及拡大には低コスト化が必要不可欠です。

そこで、汎用の熱交換器を合金タンクへ転用し、さらに独自構造の水素拡散板を導入することで(特開2024-125732)、製造コストの大幅な低減に成功しました。

さらに、熱媒流路の詳細シミュレーションにより、汎用の熱交換器を用いたこのタンクは原理的に低い熱媒流量であっても高い性能を発揮することを見出しました。

この開発タンクを用いた容量350Nm3の水素貯蔵システムは、東京臨海熱供給(株)が運用する地域熱供給プラントに導入され、世界初の都市部での水素による熱供給事例となりました。

小規模分散型再生可能エネルギー活用のためのアンモニア関連技術

戦略的イノベーションプログラム事業において再エネ対応型アンモニアプラントの検討がなされた後、トヨタ自動車株式会社、株式会社豊田中央研究所との共同研究でより小型のアンモニアプラントを開発しました。

搭載されるアンモニア合成触媒の高活性化および多段反応器の導入、そして触媒を最適条件で稼働させる原料比の制御などを検討しました。

小型でも大規模反応器と同様のリサイクル機構も搭載することによって、1日に1kgの液体アンモニア合成を達成しました。

現在はナンバリングアップによる変動対応を検討しています。

主な研究設備

水電解評価施設

3つの水電解評価施設。

- 1.大型水電解評価(固体高分子型、10気圧未満、DC入力500kW)

- 2.高圧水電解評価(固体高分子型、50気圧以下、DC入力50kW)

- 3.系統電力条件水電解システム評価(アルカリ型、10気圧未満、DC入力500kW)

10–100 Nm3級各種水素吸蔵合金タンク

実機級合金タンクの挙動と性能を検討するのに用いる。

メンバー

| 役職 | 氏名 | |

|---|---|---|

| 研究チーム長 | 眞中 雄一 | MANAKA Yuichi |

| 主任研究員 | 小島 宏一 | KOJIMA Hirokazu |

| 主任研究員 | 小林 靖和 | KOBAYASHI Yasukazu |

| 主任研究員 | 長澤 兼作 | NAGASAWA Kensaku |

| 主任研究員 | 奥村 真彦 | OKUMURA Masahiko |

| 主任研究員 | CHAUDHARI Chandan | CHAUDHARI Chandan |

| 主任研究員 | 五舛目 清剛 | GOSHOUME Kiyotaka |

| 研究員 | 津田 勇希 | TSUDA Yuki |

| 研究チーム付 | 遠藤 成輝 | ENDO Naruki |

| 研究チーム付 | 松沼 孝幸 | MATSUNUMA Takayuki |

| 研究チーム付 | 西 政康 | NISHI Masayasu |

| 研究チーム付 | 木村 辰雄 | KIMURA Tatsuo |

| 研究チーム付 | 若林 隆太郎 | WAKABAYASHI Ryutaro |

| 研究チーム付 | 冨田 衷子 | TOMITA Atsuko |