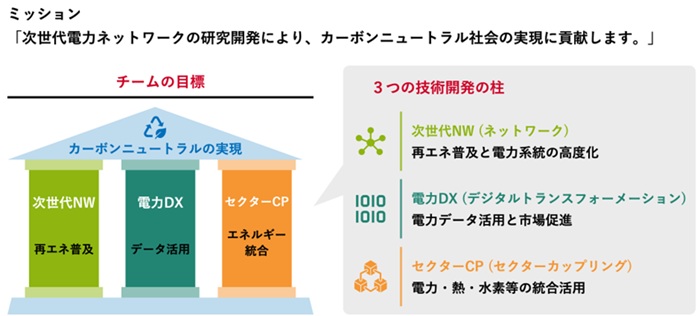

エネルギーネットワーク研究チーム

カーボンニュートラル社会を支える次世代系統安定化・電力DX技術の研究開発

研究背景

再生可能エネルギーの主力電源化が進む中、電力ネットワークにはこれまでにない柔軟性と安定性が求められています。

太陽光や風力などの自然変動型電源が増加することで、需給バランスの維持や双方向潮流の管理、系統の冗長性確保などの新たな課題が顕在化しています。

これらの課題に対応するため、私たちは次世代ネットワーク(NW)、電力デジタル変革(電力DX)、そしてセクターカップリング(Sector Coupling)の3つを柱に、再エネとデジタルを融合した次世代エネルギー基盤の構築を目指しています。

研究目標

再生可能エネルギーの大量導入に対応できる柔軟で安定した電力ネットワークを構築し、デジタル技術と分散型エネルギーの統合によって、カーボンニュートラル社会を支える次世代エネルギー基盤を実現します。

研究内容

- 次世代ネットワーク(Advanced Power System Network)

:Grid Forming Inverter(GFM)などの次世代インバータ技術を開発し、系統事故や外乱時でも安定動作可能な電力ネットワークを構築します。

マイクログリッド制御や系統レジリエンスの強化を通じ、分散協調型社会に対応した柔軟なネットワークを実現します。 - 電力デジタル変革(Power DX)

:スマートメータやAIを活用し、モデルに依存しないデータ駆動型解析(モデルフリー解析)を推進。

リアルタイムデータによる需給制御や、分散電源を統合運用するアグリゲーション技術の確立により、電力系統のデジタル化と自律化を進めます。 - セクターカップリング(Sector Coupling)

:電力・熱・輸送など複数のエネルギーセクターを連携させ、全体最適なエネルギー利用を目指します。

水素・アンモニアなどのカーボンフリー燃料の活用や、EVによる需給調整、需要側マネジメント(DSR)の推進を通じて、新たなエネルギーサービスを創出します。

詳細情報

より詳細なプロジェクト等の情報は、特設ページをご覧ください。

<関連情報>エネルギネットワーク研究チーム_特設ページ

主な研究成果

【次世代NW】再生可能エネルギー電源の主力電源化を実現するための次世代インバータ技術開発

電力系統における電力供給の安定性は主として火力発電が支えています。

再生可能エネルギー電源(以下、再エネ電源)が火力発電に取って代わり主力電源となるためには、火力発電が有する系統安定化機能を再エネ電源あるいはその他の機器の導入によって代替する必要があります。

当チームではこの課題における一つの解決手段として、再エネ電源あるいは蓄電池の系統連系インバータの高度化に着目し、研究開発を進めています。

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)委託事業(*1,*2)の中で、次世代インバータ技術として、インバータ電源が同期発電機のように電圧源として振る舞うようなGrid-Forming制御技術の開発に取り組んでいます。

同事業で産総研は産業界、学術界と連携し、Grid-Forming制御搭載インバータの実機開発、連系要件・要求仕様の検討、シミュレーションによる導入効果・影響評価検討に携わっています。

*1:事業名「再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発」

研究開発項目〔1〕-2「慣性力等の低下に対応するための基盤技術の開発」

*2:事業名「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発(STREAMプロジェクト)」

研究開発項目1「疑似慣性PCSの実用化開発」

Grid-Forming制御による周波数変動抑制効果の検証

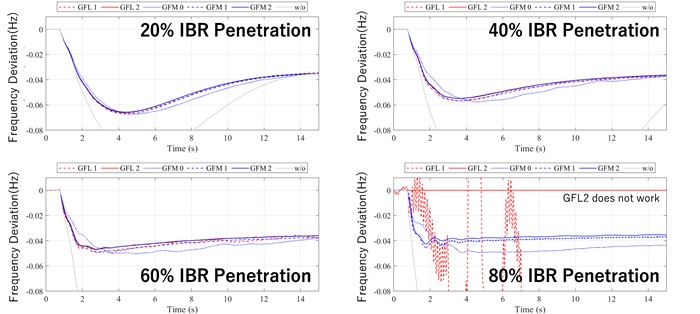

インバータ電源が同期発電機に代わって普及した条件下では、系統慣性の減少により周波数が変動しやすくなることが懸念されます。

この問題に対するGrid-Formingインバータの導入効果を明らかにするため、瞬時値シミュレーションおよび、実機インバータとリアルタイムシミュレータを組み合わせたハードウェアインザループ(Hardware-In-the-Loop, HIL)試験による評価を実施しました。

従来インバータ(Grid-Following)、高度化したGrid-Following、そしてGrid-Formingインバータで比較。従来インバータや高度化Grid-FollowingインバータはIBR導入率が高い領域で動作が不安定化する一方、Grid-Formingインバータは安定に動作し、高い周波数変動抑制効果が得られることを立証。

インバータの電流制限がGrid-Forming制御の効果に与える影響の評価および対策制御の提案

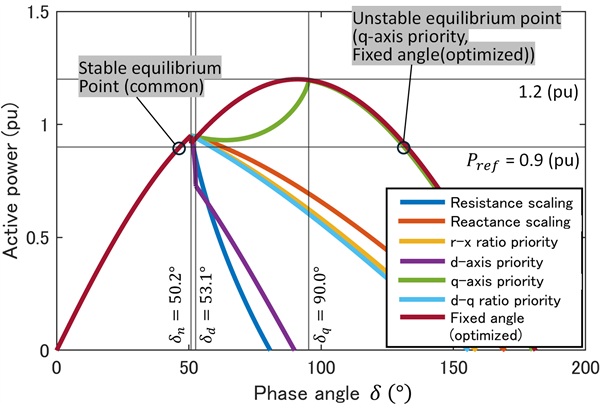

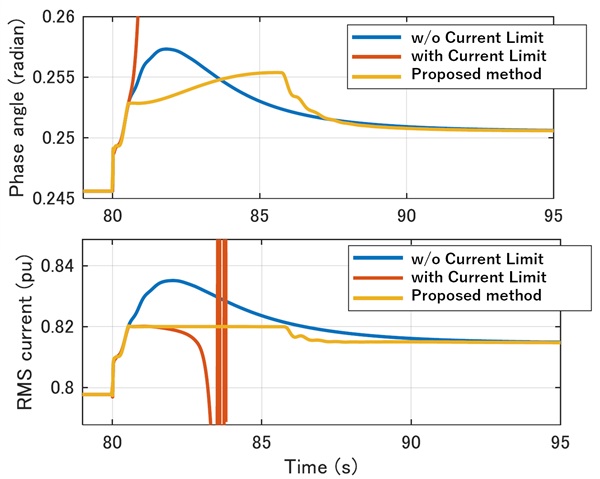

インバータは同期発電機に比べ過電流耐量が低いことが知られており、インバータへのGrid-Forming制御の適用において、過電流の抑制機能を付与することが一般的です。

この電流制限には各種の方式があり、方式によってGrid-Forming制御の能力への影響が大きく変わります。

産総研では電流制限が電力系統の位相角安定性に与える影響を理論的に評価する手法を提案しています[1]。

また、電流制限によるGrid-Forming制御の不安定化を回避するための対策手法として、Grid-Forming制御が電圧源として生成する電圧の大きさおよび位相をインバータの出力に応じて修正する対策手法も併せて提案しています。

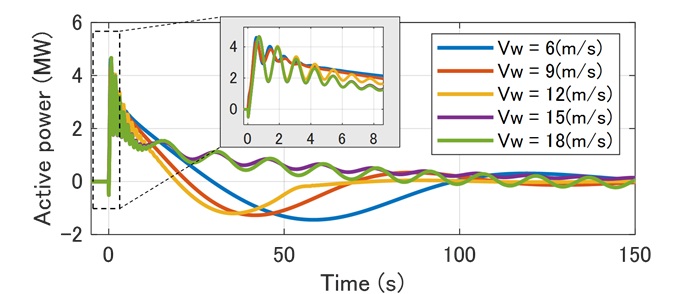

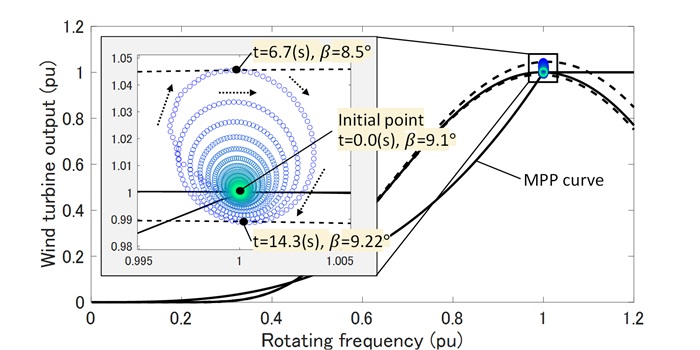

風力発電向けGrid-Forming制御の開発

Grid-Formingインバータは電力系統を形成する電圧源として、系統で生じる各種擾乱に対し素早く反応し、出力を調整します。

太陽光・風力発電では、あらかじめ出力を抑制し、出力の上昇、下降いずれにも対応できるようにしておくことで、Grid-Forming制御の能力を十分に活用することができます。

しかし、風力発電においては風車に常時回転エネルギーが蓄えられており、これを擾乱時の応答に活用することができれば出力抑制運転をする必要性を低減できる可能性があります。

産総研では瞬時値シミュレーションを通して、Grid-Forming制御が風力発電の運転を不安定化させずに回転エネルギーを活用するための条件を明らかにしています。

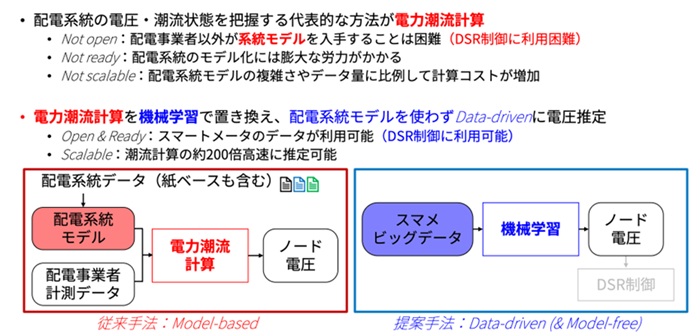

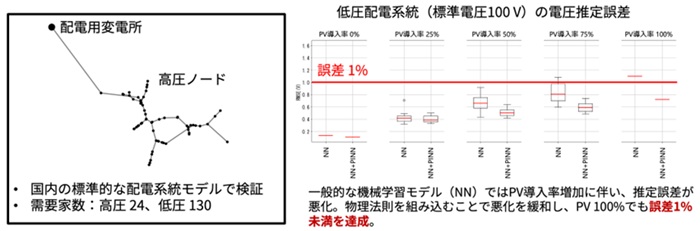

【電力DX】データ駆動型系統解析による次世代DSR制御技術の開発(NEDO先導事業*3)

当研究では、スマートメータなどのビッグデータを活用し、従来の系統モデルに依存せずに電力系統の状態を解析できる「データ駆動型(Model-Free)系統解析技術」を開発しています。

これにより、アグリゲータ等が配電系統の詳細な情報を持たずとも、系統制約を把握し、効率的なDSR(需要家リソース)制御を実現することが可能となります。

機械学習を用いて電圧・電力の関係を高精度に学習し、各地点の電圧推定誤差を1%以内に抑える精度を目指しています。

さらに、得られた情報をもとに、蓄電池等のスマートインバータによる電圧補償効果も取り入れた制御支援技術を開発中です。

本技術により、再エネの拡大によって複雑化する電力系統の管理が容易になり、分散型エネルギーの最適活用と電力の安定供給に貢献します。

*3:NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発/エネルギーシェアリングに向けたデータ駆動型DSR制御技術の国際共同研究開

背景

- 再エネ・EV等の需要側リソース(DSR)の導入により、配電系統では電圧逸脱や設備容量超過の懸念。

逸脱・超過回避のためDSRの出力抑制が行われることが想定される。 - 配電事業者は系統管理のために、DSR管理者は収益最大化のために、配電系統の状態把握が重要になる。

主な成果

- 提案手法では、将来的にスマートメータで取得される有効電力と電圧の関係性を学習する機械学習モデルを構築することで、系統モデルを使用せずに電圧推定を可能とする。

- また、電気回路における物理法則(キルヒホッフの法則)を学習手続きに組み込むことで、推定精度の向上を実現し、中間評価の目標である電圧誤差 1%以下を達成した。

【電力DX】サイバーセキュリティー・通信プロトコル

:スマートエネルギーシステムのためのサイバーセキュリティアーキテクチャ

再生可能エネルギー等の分散型エネルギー資源(DER)の普及拡大が進むにつれ、新たなサイバーセキュリティ上の課題が浮上しています。

エネルギーシステムが高度に自動化され、通信に依存するネットワークへと進化する中、サイバー脅威に対する耐性を確保することは極めて重要となっています。

本研究は、スマートグリッドのコンポーネント、特に配電レベルにおける脆弱性を解決するための、安全な通信アーキテクチャ、プロトコル、シミュレーションプラットフォームの開発を行っています。

電力システム工学と高度なサイバーセキュリティ手法を組み合わせることで、重要なインフラの保護、状況認識の向上、安全でスケーラブルなエネルギー技術の展開を支援することを目的としています。

また、この研究成果は国際基準の策定に貢献し、電力会社、製造業者、政策立案者に対して実践的な解決策を提供します。

[1] Cybersecurity Considerations for Distributed Energy Resources on the U.S. Electric Grid, October 2022, report prepared by Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response and the Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy

[2] Energy Modernization Cybersecurity Implementation Plan, December 2024, The White House

[3] Cybersecurity Strategy, September 28, 2021, The Government of Japan

[4] Cybersecurity Guidelines for Energy Resource Aggregation Business, May 30, 2025, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan

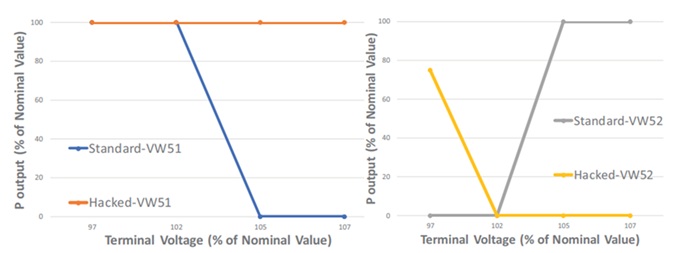

スマートインバータのサイバーセキュリティ脆弱性分析と対策

スマートインバータやグリッドフォーミングインバーターは、再生可能エネルギー比率の高いシステムにおいて、電力系統の安定性を維持するために不可欠です。

しかし、電圧調整、周波数制御、無効電力制御等による積極的な系統サポート機能は、サイバー攻撃の標的にもなり得ます。

本研究では、スマートインバーターの制御論理と通信インターフェースを分析し、偽データ注入、コマンド偽装、ファームウェア操作などの潜在的な攻撃性を特定します。

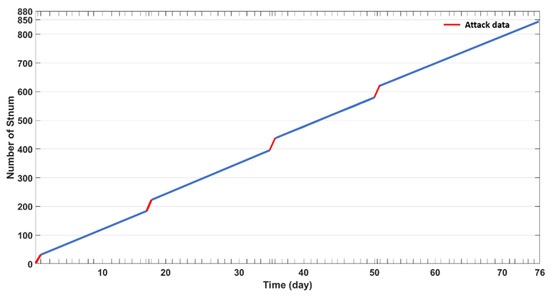

Sora-Gridシミュレーションプラットフォームを用いて、現実的な攻撃シナリオをモデル化し、電力系統の運用への影響を評価しました。

本研究では、異常検出、セキュアなファームウェア更新、デバイス認証プロトコルを含む多層防御メカニズムを提案しています。

これらの結果は、配電レベルでのサイバーセキュリティ基準の必要性を強調し、メーカーと系統運用者に対し実践的な検証方法を提供します。

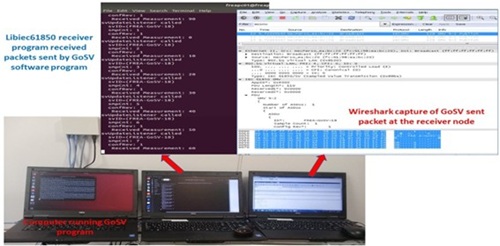

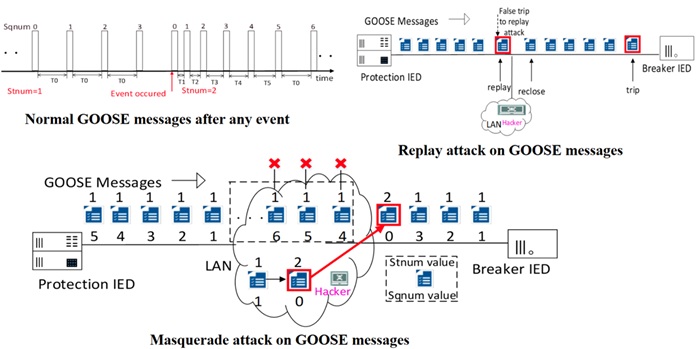

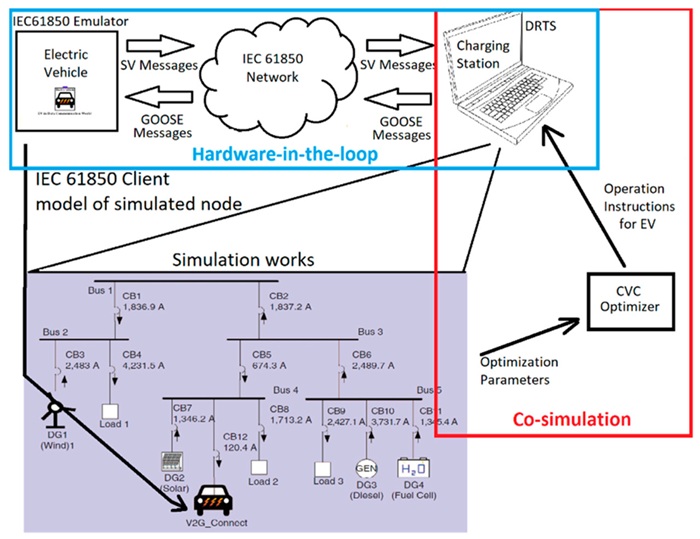

配電系統自動化および制御に求められるセキュアな通信プロトコル

現代のスマートグリッドは、保護、制御、監視機能を実現するためにリアルタイム通信プロトコルに依存しています。

IEC 61850やIEC 62351などのプロトコルは国際的に広く採用されているが、メッセージの完全性、認証、機密性を確保することに課題があります。

この研究では、堅牢な通信プロトコルを開発し、暗号技術を採用したSecure GOOSEとSampled Values(S-GoSV)フレームワークを提案します。

このフレームワークは、不正アクセスやデータ改竄を防止するための仕組みが実装されています。

さらに、リソース制約のあるデバイスや遅延に敏感なアプリケーションに適した軽量なセキュリティメカニズムも検証しています。

シミュレーションとハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)テストを通じて、プロトコル性能と堅牢性を検証しました。

これらの成果は、セキュアなデジタル変電所や配電自動化システムの開発を支援し、グリッドサイバーセキュリティに関する国際標準の進化に貢献しています。

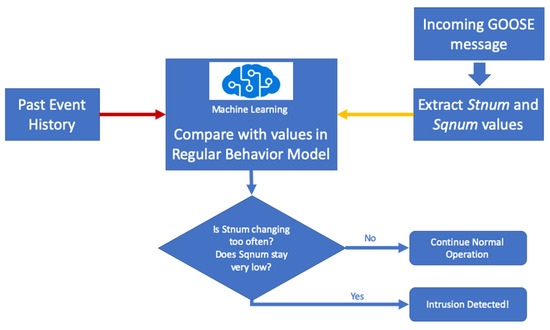

人工知能(AI)を活用したスマートグリッドインフラのサイバーセキュリティメカニズム

複雑かつ大規模化するスマートグリッド技術は、AI技術を活用したサイバーセキュリティソリューションが必要になります。

この研究では、AIを様々なサイバーセキュリティメカニズムに統合することで、スマートグリッドインフラのレジリエンスを向上させることを目的としています。

AI技術は、侵入検知、異常検知、脅威予測、自動応答システムなど、グリッドセキュリティの複数のレイヤーに適用される可能性があります。

AIモデルは、運用データ、通信パターン、デバイス動作を分析することで、従来のシステムが見逃す可能性のあるサイバー脅威の微妙な兆候を検出可能となります。

侵入検知システム(IDS)は主要な応用分野であり、機械学習アルゴリズムがリアルタイムで不正アクセス、データ改ざん、協調攻撃を検知するように訓練することができます。

本研究は、IDSに限定せず、AI駆動型リスク評価ツール、動的ポリシー適応のための強化学習、分散型エネルギーリソースにおけるデータプライバシーを保持するためのフェデレーテッドラーニングアプローチを検証しています。

ここでは、AIによる意思決定の信頼性や解説性も重視し、系統運用者がシステム警告を効果的に理解し対応できるよう検討しています。

これらのAI強化メカニズムは、サイバーインシデントを予見し、耐え抜き、最小限の混乱で回復できるプロアクティブなサイバーセキュリティ態勢の構築を目的としています。

【セクターカップリング】再生可能エネルギーによるローカルグリッドの構築

この研究は、被災地企業のシーズ支援事業*4の一環として葛尾創生電力の電力系統で故障が発生した際の公衆安全確保と機器保護の観点から保護システム向上と故障点の早期発見に取り組んでいる。

<関連情報>*4:被災地企業のシーズ支援事業(令和5~7年度)

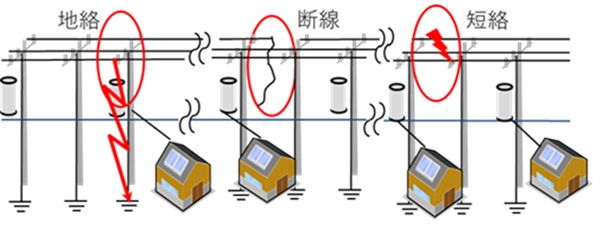

その対象となる配電系統では、電柱上部に高電圧の3本の配電線が設置され、これらを通じて電力が供給されている。

配電系統で故障が発生すると電力供給が遮断されるため、早期復旧には故障点の迅速な特定と除去が不可欠である。

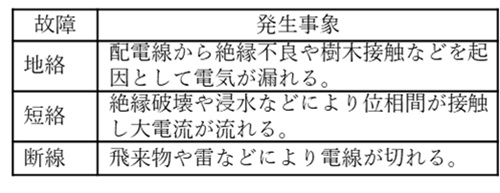

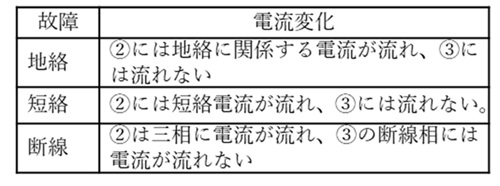

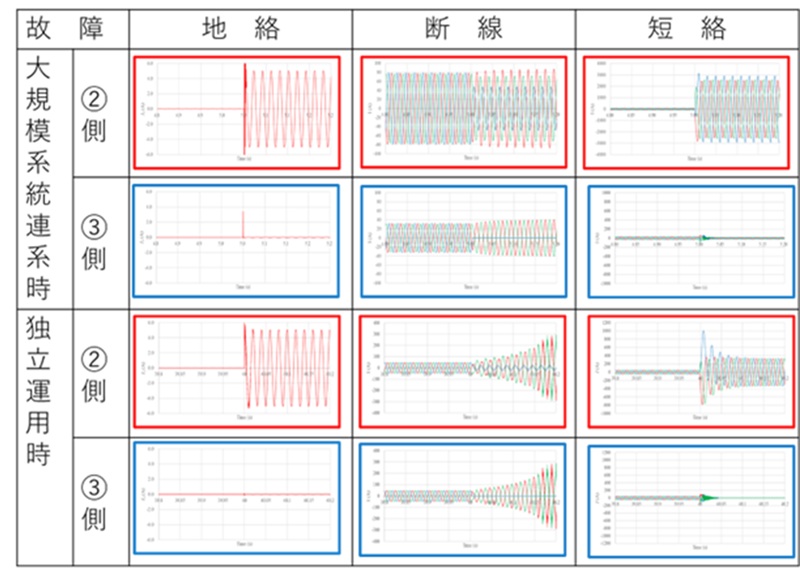

配電線の故障モードは、図16および表1に示すとおり、主に3つに分類される。

故障点の特定は人手により行われ、現場到着から平均で約45分を要している。

特に、本検討対象である地域の特定送配電事業者では人員が限られていることから、故障点を正確かつ効率的に特定する手法の導入が求められている。

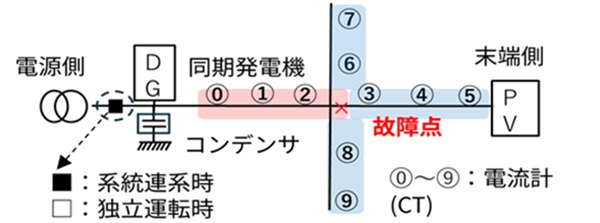

検討対象の電力系統は、通常は大規模系統に接続されており、故障時には単独で電力を供給することができる。

図17に示す簡易モデル配電線を用い、故障前後における故障点の電源側と末端側の電流波形の違いを、過渡解析ソフトで算出した。

故障点は図17の②と③の間に設定している。

各故障モードに対する検討結果を図18に示す。

大規模・独立運用時において、故障点を挟む電源側②と末端側③で電流の挙動が異なることが確認できる。

この差異により、故障点が②と③の間に存在することが特定可能である。

本手法を活用することで、故障区間を早期に特定でき、故障探査に要する時間の短縮および人員による作業負担の軽減に貢献することが期待される。

再生可能エネルギー発電余剰の有効活用のためのシーズナルストレージ技術開発

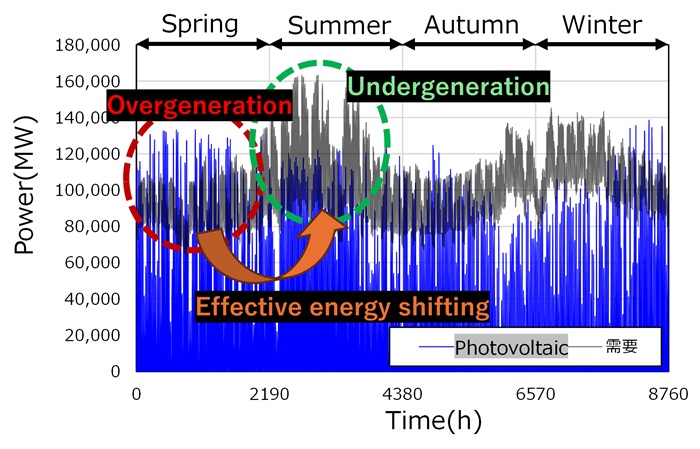

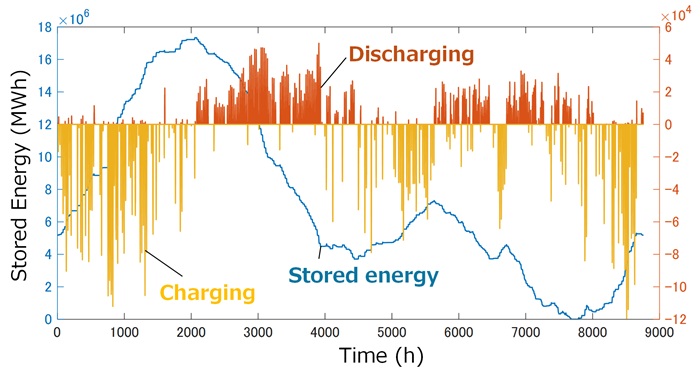

再生可能エネルギー電源の出力には日間変動から季節変動、年変動など様々な周期の変動成分が含まれます。

大量導入時においては、季節変動などの長周期の変動が顕在化し、発電量が多い時期に集中的に発電余剰が発生する可能性があります。

シーズナルストレージあるいは長期電力貯蔵(Long-Duration Energy Storage, LDES)によってこの余剰を吸収し、発電量が少ない時期に放電を行うことで、発電余剰の有効活用、発電過少期の火力発電依存の低減を実現できる可能性があります。

産総研では、シーズナルストレージの日本での活用可能性評価を行っており、その経済性や、適切な貯蔵技術(水素貯蔵、リチウムイオンバッテリーなど)について検討を進めています。

主な研究設備

設備

当チームでは、2つの分散電源研究開発プラットフォームを活用しています。

- 500kVA未満の小規模研究開発設備:次世代ラボ試験環境(DER試験室)

- 世界最大級7.5MVAの系統模擬電源を有する開発・試験・認証プラットフォーム:スマートシステム研究棟(詳細は スマートシステム研究棟のページへ)

説明

エネルギーネットワーク研究チームでは、次世代電力ネットワークの研究開発を加速させるために、以下のような先進的な評価・開発環境を整備しています。

Power Hardware-in-the-Loop(PHIL)試験環境

実際のインバータや蓄電システムなどのハードウェアと、リアルタイムに動作する電力系統モデルを接続し、現実に近い条件下での挙動を再現・評価する試験手法です。

- 世界最大級の7.5 MVA級の系統模擬電源を活用

- 将来の再エネ高比率系統を模擬し、GFMインバータの限界性能を評価可能

- 系統事故や擾乱条件の再現によるレジリエンス評価も実施可能

設備:RTDS (NovaCor 2.0, NovaCor, PB5)、Grid Simulator (SanRex: 7.5MVA, 5MVA, 0.5MVA, Ametek: 30kW)、Battery & PV Simulator (Myway: 200kW, SanRex: 5MW, 250kW)、 Programable LCR Load (SanRex: 5MW, 200kW)

Controller Hardware-in-the-Loop(CHIL)試験環境

実機制御装置(インバータ制御器、EMS等)を仮想系統モデルに接続し、制御ロジックの妥当性や安定性を高精度に検証します。

- DRTS(デジタル・リアルタイム・シミュレータ)を用いた柔軟なシナリオ構築

- 制御手法の違いによる周波数・電圧応答の比較が可能

- CHILとPHILを組み合わせた多段階評価が可能

設備:TyphoonHIL, RTDS (NovaCor)

Rapid Control Prototyping(RCP)環境

開発中の制御アルゴリズムを高速プロトタイピング環境で検証し、実機制御器へ円滑に移行するための試作開発環境です。

- モデルベース開発を取り入れた設計・実装・検証フローの構築

- PHIL/CHILとの連携により、設計から実証まで一貫した開発が可能

- 各種制御手法を実機で迅速に検証・最適化できるRCP環境を整備

設備:Imperix, PE-Expert

このような設備群により、エネルギーネットワーク研究チームは、次世代インバータ技術やマイクログリッド制御、電力系統の高度化技術の実用化を加速しています。

また、これらの設備は国内外の企業・研究機関との共同研究・評価試験にも積極的に活用されています。

電力系統解析シミュレーション

電力系統で生じる各種擾乱に対する電力系統の挙動の解析するノウハウとプラットフォームを有しています。

定常状態シミュレーション

- ソフトウェア・言語:OpenDSS,CPAT,Matlab

- 概要:

特定の需要状況における電力系統の送電線を流れる電力(潮流)や各母線の電圧などを計算する際に使用します。

交流のフェーザ表現(実効値表現)による電気回路計算に基づいています。

動的シミュレーション

- ソフトウェア・言語: PowerFactory,CPAT,Matlab

- 概要:

短絡故障時の同期発電機の運転継続能力の評価(過渡安定性評価)、電源脱落時の系統周波数変化の評価(周波数安定性評価)などで使用します。

送配電線、電源、需要などからなる電力系統モデルにおいて、交流のフェーザ表現による電気回路計算(潮流計算)と、電源等の動特性を表現する微分方程式の求解を反復的に行うことで、時系列での送電線および電源での電圧、電流、有効・無効電力などの挙動を解析します。

瞬時値シミュレーション(電磁過渡解析)

- ソフトウェア・言語: PSCAD,XTAP,Matlab Simulink

- 概要:

電磁過渡現象(Electro-magnetic transients)までを考慮した瞬時値領域でのシミュレーションであり、マイクロ秒オーダーでのパワーエレクトロニクス機器の動作も考慮することができます。

インバータ電源の導入増加に伴いニーズが高まっており、動的シミュレーションで対象とする現象から、共振等の高周波振動現象の解析まで対応しています。

電源運用シミュレーション(起動停止計画問題)

- ソフトウェア・言語: Gurobi,Matlab,Python

- 概要:

電力の需要と供給のバランスを維持しつつ電源の最経済運用を算定する数理計画シミュレーション技術です。

1日や1週間、1年間など任意の期間における30分、1時間など任意の粒度での既存電源の起動停止状態、出力、電力貯蔵設備の充放電電力、再生可能エネルギー電源の出力抑制量などを計算します。

制制御システム安定性評価

- ソフトウェア・言語: Matlab,Matlab Simulink

- 概要:

電力系統の安定性(小擾乱位相角安定性、共振等)や、次世代インバータの制御の安定性(閉ループ安定性など)などを、極ゼロ解析、固有値解析、周波数特性解析などを通して評価する技術です。

サイバーセキュリティー・通信試験環境

この試験環境は、スマートグリッド通信プロトコルの性能と信頼性を、IEC 61850に焦点を当てて、現実的な運用条件下で評価するために設計されています。

目標は、分散型エネルギーリソース(DER)、電気自動車(EV)、および制御システムが標準化された通信プロトコルを通じて相互作用を評価する方法することである。

この環境は、リアルタイムの電力システムシミュレーションと実際の通信デバイスまたはエミュレートされた通信デバイスを接続し、業界標準のプロトコルを使用して制御コマンドやステータス更新などが電力システム全体で制御・監視する方法をテストすることが可能です。

この通信プロトコル試験環境は、現実的な条件下におけるスマートグリッド通信プロトコルの制御を再現することが可能であり、スケーラブルな環境を実現できます。

これにより、IEC 61850を使用するシステムがサイバー脅威、遅延、またはハードウェア故障が存在する場合でも信頼性を持って動作することを確認可能とし、エネルギーシステムにおけるサイバーセキュリティ研究にとって不可欠なツールとなります。

メンバー

| 役職 | 氏名 | |

|---|---|---|

| 研究チーム長 | 橋本 潤 | HASHIMOTO Jun |

| 主任研究員 | USTUN Taha Selim | USTUN Taha Selim |

| 主任研究員 | 児玉 安広 | KODAMA Yasuhiro |

| 主任研究員 | 織原 大 | ORIHARA Dai |