目次

(1)ボーリング調査

評価対象:地下水流の概要および地下水流が坑道等の地下施設に悪影響を及ぼすおそれ

評価指標:地下水の水理特性および化学特性ならびに水みちの存在状態

評価対象の概要

概要調査では「対象地層等内に地下水の水流があるときは,その概要に関する事項(特廃法第7条1項)」の調査が求められ,また「地下水の水流が坑道その他の地下施設に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること(特廃法第7条2項)」を確認した上で精密調査地区を選定するよう定められている.本節では,これらを目的として行われる地表からのボーリング掘削調査において評価すべき指標の具体的内容,指標の根拠とすべきデータとその取得法,およびそれらに関連する留意点等について記述する.

概要調査段階の処分地深度付近を対象とする調査において地下水の流動を正しく理解するためには,調査対象領域が含まれる広域的な地下水流動系の全体像を理解し,広域地下水流動系の中での調査対象領域の水理地質学的な位置づけを明確にすることが不可欠である.広域地下水流動系は,一般的には山地域における降水による涵養に始まり平野部や沿海域における流出で終わる,主として現在の陸域の地形・地質に対応した水文循環(榧根,1973;水収支研究グループ,1993など)を基幹としているが,例えば石油・天然ガスの生成・胚胎に関与する地下水のように深度1000mオーダーの地質構造に関連した地下水(加藤・梶原,1986;渡部ほか,2009)が関与することも少なくない.さらにはプレ-トの沈み込みのようなより大規模な地質セッティングに関連した地下水が関与しうることも指摘されている(産総研,2007).これらは,空間的,時間的により高次の水文循環とみなすことができ,現在の陸域の地形・地質に対応した水文循環に比べてより緩慢な動きではあるが,10万年以上に及ぶ時間スケールを検討対象とする地層処分事業における調査では,処分深度の地下水流動系と高次の流動系との関与に関しても明らかにする必要がある.このような広域地下水流動系の全体像は,地層処分想定深度付近までの孔井掘削調査だけではその一部しか理解することはできず,地層処分想定深度よりも十分に大きな深度領域に達するボーリング調査で取得したデータに基づく検討を行って初めて一定の理解が得られると考えられる.また,地下水の水理的性質だけでなく,その水質化学的,同位体化学的特徴や地下水年代さらには生物化学的特徴等についても検討し,それらの結果を総合して考察すること(例えば中井,1986;Iwatsuki et al.,2001;島田,2005;風早ほか,2007など)が肝要である.

地下水の流動を正しく理解するためのもうひとつの重要な点は,地下水の主要な通路となる水みちの存否およびその空間分布についての情報の取得である.地層処分が想定される固結した地層中の地下水の運動は,水理的に均質性が高い基質中における緩慢な移動と,相対的に高い透水性をもつ割れ目などの連続開放空間中における速やかな移動とに大別できる(例えば小坂,1998).後者の,地下水が局所的に集中して速やかに移動できる空間は「水みち」と呼ばれ,地下水が水みちを通る場合にまさに「水流」と呼ぶべき運動をする.特に,堅硬な結晶質岩では基質の透水性が極めて小さいため,地下水の流動は実質的には水みちに支配されているといってもよい.それゆえ,水みちについての情報の取得についても,概要調査の段階で不可欠な実施事項であるといえる.

実際にボーリング調査を実施する場合の基本的な留意点として,以下の2点が挙げられる.第一は,地質の層序・構造,岩石の種類・構成鉱物・化学組成,岩盤の力学的・水理地質学的性質,地下水の化学的・生物化学的性質など地質と地下水に関する多種類で大量の情報を,必要な精度を確保しつつ効率的に取得するため段階的かつ合理的に実施することである(例えば田中ほか,1996;宮川,1999;田中,2000;小出ほか,2001).第二は,取得すべき情報がボーリング調査により人為的に擾乱されるリスクを予測したうえで,そのリスクが最小になるような手順と方法で実施されることである(例えば小出ほか,2001;関ほか,2007).単一の孔井でこれらの条件の全てを満たすことは実質的には不可能なので,概要調査段階では調査の目的に応じた複数のボーリングによる調査を段階的に実施することになる.

概要調査段階におけるボーリング調査では,特廃法第7条2項に定められた事項を調査することに加え,ボーリング掘削に際して不可避的に生じる一定の人為的擾乱に起因して,所要の信頼度の確保がより後の調査段階では困難になると予想されるデータについては,そのようなデータの取得も含めて調査を実施することが合理的と考えられる.本節では,この考え方に基づいて記述した.

評価指標の設定とデータ採取

地下水流の概要および地下水流が坑道等の地下施設に悪影響を及ぼすおそれを評価するためには,地下水の水理特性および化学特性ならびに水みちの存在状態を評価指標とする必要がある.

地層処分が実施される地下300m以深の深度では,通常,地下水の流れは緩慢である.しかし,処分想定深度付近を目指す坑道等の開削の進展とともに,出現した人工空間には周辺岩盤から地下水が湧出する.そのため坑道等の浸水を防ぐために湧出する地下水を排水するが,これにより坑道等の近傍の地下水位が一層低下して周囲の動水勾配が増加し,さらにその周辺の地下水が集水され地下水の湧出が加速される.実際には岩盤への止水グラウト工事により湧水量の抑制が図られるものの,坑道等の掘削が深部に及ぶにつれて排水すべき地下水の水量は増加する(例えば尾留川ほか,2008).また,坑道が破砕帯や開口亀裂などと遭遇した場合,桁違いに大きな流量の地下水が湧出することがある(例えば高橋,1965;魚住,1996;大津ほか,2010;本島ほか,2010).排水を必要とする地下水の湧出速度が一定限度を超えた場合,処分施設の建設作業の経済性が低下しさらには安全性がおびやかされる可能性がある.これらの現象には,岩盤の透水性や地下水の間隙水圧に代表される地下水の水理特性および地下水が局所的に集中して移流する「水みち」の存在が深く関係しているため,概要調査段階のボーリング調査では,地下水の水理特性と水みちの存在状態を指標として設定する必要がある.

地下水の水理特性と水みちの存在状態を指標として用いる場合に,孔井掘削調査において取得すべきデータとして,断層や破砕帯の有無とその水理的特性,地層や岩石の透水性に関与する組織・構造,間隙水圧や透水性の深度分布,局所的に高い透水性をもつ水みちの存在深度や空間的な広がり等が挙げられる.それらのデータの取得手法としては,孔井掘削時の掘削流体の逸水量の連続モニタリングに基づく逸水深度の把握(鵜山ほか,2009),人為的擾乱を抑制したオールコアリングで取得した岩芯試料の観察結果に基づく高透水部の推定(吉田ほか,1989),孔内カメラや孔内テレビュアーで取得した孔壁の連続イメージ観察結果に基づく高透水部の推定(田中・宮川,1992;山崎ほか,2001),流体電気伝導度検層(Tsang et al., 2003;舟木ほか,2009)・孔内微流速検層(東,2000,関ほか,2005)・VSP検層(木口ほか,1995,1996;塚本ほか,2010)などから推定される孔内における地下水の流出・流入箇所の把握,代表的な地層の健岩部や地下水の流入・流出箇所におけるダブルパッカーを用いた孔内水理試験による間隙水圧および透水性の測定(佐々木ほか,2003;関ほか,2006;竹内ほか,2007)等が挙げられる.

地下水流が坑道等の地下施設に悪影響を及ぼすもうひとつの可能性として,その化学的性質が原因となる場合が考えられる.極端に高いまたは低い水素イオン濃度や,腐食性ガスまたは腐食性に変化する可能性のあるガスや溶存成分を多量に溶存する地下水が存在する場合,坑道等を構成するコンクリートや鋼製構造物,あるいは人工バリアとしてのオーバーパックや緩衝材等に腐食や溶食などの化学的な悪影響を及ぼす可能性がある.また,地下水の水素イオン濃度,塩濃度及び酸化還元環境によって,天然バリアの核種閉じ込め機能が低下する可能性がある.したがって,概要調査のボーリングでは,地下水の化学特性を指標として設定する必要がある.地下水の化学特性を指標として用いる場合に必要となるデータとしては,pH,酸化還元電位,溶存成分組成,溶存ガス組成,微生物の生物化学的特性等が挙げられる.それらのデータの取得手法としては,孔内の原位置深度において採取した地下水試料を用いたガスを含む化学・生物化学分析(嶋田,1987;岩月ほか,1998),ボーリング調査で得られた岩芯試料から抽出した間隙水を用いた化学・生物化学分析(木方ほか,1999),孔内の原位置深度における水質測定(岩月ほか,1998;関ほか,2006)等が挙げられる.

地下水の流動状況をより正確に知るためには,地下水の年代および同位体化学等に関する情報を取得して検討する必要があるが,それについては別項(深部流体の性質)で詳述される.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

データ採取にあたって考慮すべき基本的事項として,以下の4点が挙げられる.①広域地下水流動系の全体像を把握するための最適な掘削地点・深度の設定と段階的・合理的な掘削調査の展開,②広域地下水流動系の全体像を把握するために十分な深度をもつボーリングの実施,③調査に伴う人為的擾乱の低減と擾乱程度の評価,および④物理探査手法との密な連携のもと代表的孔井における物理探査手法のコントロールポイントとしての調査の実施.

概要調査段階のボーリング調査では,例えば岩盤の物性,力学特性や応力状態に関する知見の取得などもその目的として挙げられるが,水文・水理地質特性,地化学特性,熱特性等,広義の地下水流に関する知見を得ることがその主要な目的であるといえる.ここでは,地下水流に関する知見を得ることを主眼としたボーリング調査における留意点を述べることとし,他の目的のために考慮すべき事項については,それぞれの項目を参照されたい.

また,最近ではボーリング調査の計画,掘削時に遭遇する逸水,水理あるいは地化学的調査結果の品質管理等に関して,研究成果や経験事例をエキスパートシステムとして統合する試みが実施されている(日本原子力研究開発機構,2011).

<最適なボーリング地点・深度の設定と段階的・合理的な展開>

概要調査段階のボーリング調査では,広域地下水流動系の中での調査対象領域の位置づけおよび調査対象領域における主要な水みちの存在状態の把握ができるような,ボーリング地点の選定と掘削深度の設定をする必要がある.

ボーリングは複数年次にわたって段階的に実施することにより,地下の状況を漸次明らかにしていくとともに,実施したボーリングから得られた情報を有効に活用して以降のボーリングの掘削地点や深度などを決めていくことで,合理的に実施する必要がある(例えば松井,2007;操上ほか,2008).初期のボーリングにおいては,周辺地域での既往の掘削調査結果や,地表地質調査,空中写真,衛星リモートセンシング等の資料を活用し地質構造や断層の分布等を推定してボーリングの計画を策定する(例えば越谷ほか,1991).概要調査の進捗にしたがって,各種の物理探査手法等が実施されることとなるので,それらの調査結果が得られ次第より高い確度で地下の状況を推定したうえで,掘削地点や掘削深度を決定することとなる(例えば三枝ほか,2007).なお,ボーリング調査では,岩盤の物性,力学特性や応力状態に関するデータの取得も目的に含まれるため,そのために必要な条件も満たすように地点・深度を展開する必要がある.岩盤の物性・力学強度については,別項(第3章(1)岩石物性・力学特性)で詳述される.

<十分な深度をもつボーリング調査の実施>

調査ボーリングの掘削深度を処分想定深度に限定させてはならない.本節の冒頭に述べたとおり,地層処分対象深度付近における地下水の流動状況を正しく理解するためには,広域的な地下水流動系の全体像を理解した上でその中での処分想定空間の水理地質学的な位置づけを行う必要がある.広域地下水流動は,現在の陸域の地形や地質構造に支配された水文循環を基幹としつつも,より深部に存在するより長期の時間スケールで運動する水文循環が関係している可能性もある.そのような運動の緩慢な深部の地下水として,油田地域などの地下1〜2km以深に存在する静水圧よりも数10%高い「異常間隙水圧」をもつ地下水が挙げられる(大木ほか,1992).異常間隙水圧をもつ地下水が賦存する地域の地表部には油や可燃性ガスを伴う高塩濃度の地下水の湧出が認められることがあり,地下深部の異常間隙水圧領域から上昇して地表に到達した地下水と考えられている(新谷・田中,2009).地下深部に異常間隙水圧をもつ地下水が存在する場合,その成因によっては一般的な広域地下水流動に加えて地下深部から地上に向かう地下水の流動も考慮する必要が生じるため,地層処分に際しての地下水移行シナリオが大きな影響を受ける.したがって,異常間隙水圧の存否や存在状態に関する情報は概要調査段階で取得すべき重要事項のひとつである.地下深部が異常間隙水圧状態になっているか否かを確認するためには,処分想定深度と比べて相当程度深い孔井を掘削し,間隙水圧データをはじめとする水理地質学的・水質化学的データを直接取得することが望ましい.

<人為的擾乱の低減と評価>

孔井掘削では圧力を加えた掘削水を用いることが普通であり(長縄,2006),また貫通した掘削孔が地下水の流路となりうることなど,調査行為自体が観察対象である地下水流動系に影響を与える,すなわち人為的擾乱を発生させることが避け難い.孔井掘削調査による人為的擾乱は,地下水の水理特性,化学特性および水みちの存在状態のいずれについても生じうる.人為的擾乱を抑制するためには,計画段階において掘削時に遭遇しうる様々な状況を想定した上で,実施段階においては擾乱を抑制するために必要と判断される対策を適宜実施する必要がある.この際,当初の計画を柔軟に変更できるような運用体制で臨むことが肝要である.特に,対象地域の調査の初期段階での調査孔井の掘削や新たな深度領域での初めての掘削は,地下施設の建設というより大きな人為的擾乱が発生する以前の状態でのデータ取得が得られる機会であると同時に,その時に与えた孔井掘削等の調査による擾乱はそれ以降の調査にも継続して影響を与える可能性があるため,擾乱の抑制に最大限の努力を注ぐ必要がある.また,調査段階が進み地下空間に対して加えられる調査行動が累積していくとともに,採取データに対する人為的擾乱の影響は増大こそすれ低減することはない.したがって,概要調査段階での孔井掘削による地下水についての調査では,より進んだ調査段階で必要となる種類と精度のデータを採取しておくことが肝要である.また,取得したデータに人為的擾乱が認められる場合は,擾乱の程度を評価する必要がある.

ボーリング調査が近傍地層にあたえる人為的擾乱を少なくするためには,掘削水には物理的・化学的性質が安定しておりかつ調査深度の地下水の水質に近いものの使用が推奨される.掘削水としての泥水の使用は,それが岩盤の透水性を低下させる方向で作用すること,あるいはまた地下水の水質を変化させるリスクをもっておりかつその評価が簡単でないことから,可能であればそれを避けたい.ただし,孔壁が脆弱な場合の安定性維持やガス濃度の高い地下水が湧出する地層の掘削における暴噴防止等の合理的な必要性がある場合の使用はやむを得ない.掘削後,水理水頭が異なる深度間が孔井により水理的に連絡すると,高水頭の地下水が低水頭の地下水賦存部に混入して地下水の化学的性状を乱すおそれが高い(関ほか,2007).そのため,合理的な水理区画機能をもった孔内観測装置の建て込みあるいは埋め戻し措置など,水質が異なる地下水が孔井を通じて連絡・混合するリスクを低減させるために必要な措置を,掘削終了後できるだけ短時間のうちに実施する必要がある.多深度の水圧観測装置等を設置する場合は,水頭の異なる箇所同士が水理的に連絡することのないようなパッカー配置ないし止水施工をすべきである.埋め戻しをする場合は,孔口付近や浅所までのみの危害防止・原状回復措置だけで終わらせることなく,孔口から孔底に至る全深度区間において難透水性の充填物を用いるなどして確実な止水施工を実施し,掘削孔が地下水の連絡通路となるリスクを断つ必要がある.

人為的擾乱を可能な限り低減させて高品質のデータを取得するための具体的な留意点を,調査手法ごとに以下に記す.

掘削時の掘削流体の逸水箇所と逸水量データについては,孔内への送水量と孔内からのリターン水量をリアルタイムでモニタリングし,逸水の量と発生深度を正確に把握する(鵜山ほか,2009).リアルタイムでの逸水量モニタリングは,高品質の化学分析に供する原位置地下水試料を採取するタイミングを決断するためにも必要不可欠である.ただし,泥水掘削において形成された泥壁の事後の剥離,急傾斜の高透水部と孔跡が並走している状態での事後の孔壁崩壊の発生などの場合は,逸水が発生したときの掘進深度と高透水箇所の深度とは必ずしも一致するとは限らない点に留意すべきである.

全深度にわたり擾乱のない岩芯試料を全量回収するためには,熟練したオペレーターによる通常のボーリングよりも抑制した速度での掘進を行い,掘進そのものの安定性を高めるとともに異常な状態になった際に速やかに対応できる体制で掘削する必要がある.一般的な地質条件で行われる掘削の場合,全深度に対するコア回収率は100%に近くなるのが普通である.断層や破砕帯などの劣悪な地質状況でないにもかかわらずコアの回収率が低い場合は,掘削技術に解決すべき課題がある可能性が高い.適切な掘削の中でコア回収に問題が発生する箇所は,断層や破砕帯など水理地質学的に重要な部分であることが少なくない.それゆえ,コア回収に失敗した部分は,孔内カメラや超音波画像検層等により水みちとなりうる開放空間の有無や程度を特に詳細に観察する必要がある.さらに,掘削流体の逸水・湧水データとも突き合わせて,水みちの可能性の有無を検討する.

孔内カメラで孔壁の連続イメージを取得する場合,孔内洗浄を入念に行い,孔内水が清澄であることを確認して実施する.泥水掘削孔において孔内テレビュアーを用いる場合,孔径や孔内水の性状に適合した周波数・出力の超音波を使用する必要がある(山崎,2001;木谷・手塚,2002).孔内状況に適合した仕様の検層機器を使用しなければ孔壁の観察は困難になる.

電気伝導度検層や孔内微流速検層で地下水の流出・流入箇所を探索する場合,高透水部の水頭と検層条件により与えられた水頭がバランスして流れがゼロになることにより捕捉不能が生じるリスクが存在する.それを避けるためには,異なる揚水速度によりいくつかの孔内水頭を与え,それぞれの水頭での検層を実施することが有効である(関ほか,2005).これらの検層では,地表から孔底まで全区間の一斉検層のみだと,圧倒的に優勢な透水区間が存在した場合に他の小規模な透水性区間の信号が読み取れなくなる可能性がある.掘進工程を複数区間に分割して,掘進が区間の先端に到達するごとに検層を繰り返す方法を採れば,優勢な透水部が深部にある場合には,より浅部の透水部の捕捉に問題が生じる可能性を低減できる.VSP検層も水みちの探索に有効だが,原理的に急傾斜の開放空間に対する感度が低い点に留意する.調査対象ごとにそれぞれの検層手法の適用特性に違いがあるので,複数の手法を組み合わせて実施することにより,対象孔井の水みちを一層確実に捕捉することが可能になる.

代表的な地層や地下水の流入・流出箇所におけるダブルパッカーを用いた間隙水圧の測定では,孔井が貫通した複数の水理地質学的ユニットの全てについて,データを取得する必要がある.相対的に大きな深度区間を採用した全ての深度を対象とする悉皆的な測定から開始し,異なる水理水頭をもつ兆候が得られた区間については区間を分割してより小さな区間の水頭を測定することを繰り返すことで,全深度にわたる水理水頭分布のより正確な把握ができる.

掘削流体の逸水モニタリングや電気伝導度検層・孔内微流速検層等による地下水の流出・流入箇所の探索結果から優勢な水みちの存在が予想された箇所については,その全てを対象にダブルパッカーを用いた透水性・水理水頭と水質の測定を実施することが望ましい.それが困難な場合,少なくとも,水理地質学的に共通性を持つと判断される水みち群のそれぞれについて代表的なもの全てを測定すべきである.透水性の測定手法としては,大きな測定レンジで正確なデータが取得できるシーケンシャル水理試験(竹内ほか,2007)が推奨される.多孔質媒体とみなした地層については,岩芯試料を用いて実験室で行う透水試験(例えば高橋ほか,1998;林ほか,2003;佐々木ほか,2003)の結果と,ボーリング孔内での水理試験により得られる透水性データとを比較することが望ましい.両者に明らかな差を認めた場合は,多孔質媒体とする前提や透水性亀裂の分布状態等についてより詳細に検討する必要がある.

地下水の溶存成分組成データは,地下水の起源や水質の形成過程さらには広域地下水流動システムの検討に用いられる.そのデータは以下に述べる孔内の原位置で採取された地下水を分析して取得できる.

化学・生物化学分析を目的とする原位置での地下水採取にあたっては,その原位置性を損なうことのないよう多面にわたる注意が必要である.原位置性を損なう理由のうち最大の可能性があるのは,掘削流体の混入である.掘削流体の混入程度を評価するために,掘削流体には予め蛍光染料や無機試薬等のトレーサーを混入させて一定の濃度に調整しておき,得られた地下水試料中のトレーサー濃度を測定し,掘削流体の混入程度を評価する(Kloppmann et al., 2001;柏谷ほか,2010).実際には,原位置地下水試料を揚収する前に,掘削流体等の混入した地下水を排水するための連続揚水作業(予備排水)を行うが,その際にトレーサー濃度を経時的に測定し,許容しうる一定水準まで低下したことを確認したうえで原位置地下水試料の採取作業を行う.パッカー区間内や採水ツールス内部の体積,いわゆるデッドスペースに対する予備排水総量の倍率をもって品質管理をする考え方があるが,孔井により,また同一孔井であっても深度や孔内構造の違いにより一定品質に到達する倍率に違いがあることが普通であるので,一概に決めることはできない.トレーサーはその種類によって鉱物への吸着性や分解速度等に差があるので(田中・細谷,2008;亀海,2009),複数のトレーサーを用いることが望ましい.

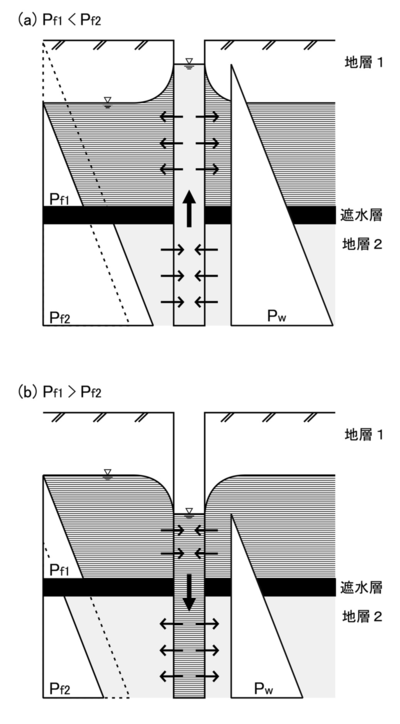

掘削流体は,掘削ビットの冷却と掘削屑の地上への揚収を目的として注入されるため,通常その圧力は孔井近傍の地下水の水理水頭よりも高い状態に維持される(長縄,2006).そのため掘削中に優勢な水みちと遭遇した場合は,多くの場合,掘削流体が水みちの中へ注入される現象,すなわち逸水が発生する.したがって,高品質の原位置地下水試料を取得する観点からは,逸水が発生した場合は速やかに掘削作業を中断して原位置地下水採取作業に移行することが肝要である.それが困難な場合,掘削から原位置地下水採取までの時間をできる限り短くする必要がある.掘削流体の混入程度は地下水試料中のトレーサーの混入率に基づいて評価できるが,ひとつの孔井が異なる水理水頭をもつ複数の地下水ユニットを貫いている場合,掘削から原位置地下水試料採取までの時間経過に伴い,高水頭の地下水が低水頭の地下水に混入していく(関ほか,2007;図2.4.1-1).その混入程度は両者の化学組成が既知であってはじめて算出できるが,通常,低水頭側の地下水の水質は不明なため実質的には評価が難しい.それゆえ,異なる地下水ユニット相互の混合現象は,極力防止する必要がある.

- 図2.4.1-1 孔井が異なる水理水頭をもつ地下水の胚胎領域を貫通した場合に,孔井を通じて発生する地下水の移動・混合の模式図.

(a)深部の地下水の水頭が浅部の地下水の水頭よりも高い場合,孔井を通じて深部の地下水が浅部に流入するため浅部の地下水が「汚染」される.孔井内の水柱の圧力は浅深両地下水の間をとる.(b)上記と反対の場合.

原位置深度での水質測定については,大気雰囲気の影響を受けやすい酸化還元電位(Grenthe et al.,1992)や脱ガスにより変動しやすいpHなどのデータの取得が特に望まれる.原位置での水質測定は,通常,原位置地下水採取用ツールスの編成に測定装置を組み込むなどして実施される(岩月ほか,1998).それが困難な場合は,原位置採水の予備排水過程において地上に設けた大気非接触ライン中で測定する.その場合,減圧による溶存ガス成分の分離や僅かな大気の混入により原位置での値と異なるデータになるリスクがあることに留意する(関ほか,2004;岩月ほか,2009).酸化還元電位は,電極を用いた測定機による測定結果だけでなく,原位置条件で採取した地下水試料を用いて無酸素雰囲気の中で定量された酸化還元イオン種濃度に基づいて酸化還元電位を算出し,両者を比較して品質を評価することが望ましい(Degueldre et al.,1999).

原位置地下水試料の取得が困難な場合,岩芯試料を圧縮して間隙水を抽出し,化学・生物化学分析や年代測定に供することがある.圧縮に際して,地下水に相当する水を抽出するには,それに適した圧力範囲があることに留意する.抽出に供する試料はコア回収後速やかに無酸素雰囲気下に置かれ,無酸素雰囲気下で輸送,保管されなければならない.コア試料の外側は大気の影響を受けやすいため,外側を除去して得た芯の部分のみを抽出対象とする.抽出作業も無酸素雰囲気の中で行う必要がある(木方ほか,1999;馬原2002;寺本ほか,2006).

<物理探査との連携およびコントロールポイントとしての位置づけ>

概要調査における孔井掘削調査では,地震探査に代表される物理探査手法(例えば塚本ほか,2010)を用いた調査とも連携して,ボーリング地点・深度の選定や掘削調査の段階的な計画立案を行う必要がある.この際,代表的な孔井については,物理探査的調査手法のコントロールポイントとしての役割を果たす必要がある.なお,物理探査的な調査手法の詳細については,技術資料2007年版(産総研,2007)参照のこと.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

評価指標を判定する際には,判定に用いた個々のデータの品質とその判定に及ぼす影響ならびに判定分野および空間領域ごとの判定の確からしさの範囲について考慮すべきである.

指標の判定に際しては,判定に用いるデータの品質評価を行い,取得されたデータが所要の品質をもつことを確認したうえで,判定を行う必要がある.透水性,間隙水圧,地下水の化学的性質などは,評価指標を構成する重要な調査項目である一方,測定条件によりその品質が大きく左右されるので特に注意が必要である.取得データの品質の評価にあたっては,個々の手法の範囲内で行う検討と,異なる手法で得られたデータの相互比較をもとにそれらの整合性に留意して相互補完的に検討する方法の両者を併用することが効果的である.

判定に用いた個々のデータの品質が所要の水準を満たすものであったとしても,それが判定全体の確からしさを担保するわけではない.判定の対象である水理地質構造は,自然の造形ゆえ随所に不均質性や不連続性を有している(例えば三枝ほか,2003;三枝・澤田,2003).一方,判定に用いられるデータは,その取得に際して種々の制約を受けているため,対象の不均質性や不連続性に対して十分ではないことが普通である(例えば登坂,2003).特に,水理地質構造上重要な働きをすることが多い断層,破砕帯,褶曲軸面などの地質構造は,同時にまた,同一面内やその近傍での水理地質学的な不均質性や不連続性が存在する可能性が高い(例えばCaine et al.,1996;石井ほか,2006).調査対象領域にこうした構造が認められた場合は,実際に取得したデータがそれら重要構造の性質を真に代表するものかどうかを十分に考察する必要がある.取得データのみでそうした重要構造の全体像が把握しきれていない可能性がある場合,判定分野ごとあるいはまた判定対象の空間領域毎に判定の確からしさに違いが存在することを認識した上で,以降の調査に反映させる必要がある.

実際の評価にあたって参考となる知見

<異常間隙水圧についての知見>

- 油田地域で認められる異常間隙水圧:真柄(1966),白石(1972),河井(1973)

- 泥火山における異常間隙水圧:田中(2009),石原・田中(2009)

<原位置での地下水採取法について知見>

- 種々の原位置地下水採取法:岩月ほか(1998)

- マルチパッカー方式による原位置地下水採取法:井岡ほか(2007)

<水みちの探索手法についての知見>

- ハイドロフォンVSPによる調査法:木口ほか(1995),(1996)

- 電気伝導度検層による調査法:舟木ほか(2009)

- 孔内微流速検層による調査法:関ほか(2005)

<透水性および間隙水圧の調査法についての知見>

- 透水性亀裂の観察法:杉山ほか(2003)

- 岩盤の透水性・間隙水圧の測定:竹内ほか(2007)

- 岩石コアの透水性の測定:高橋ほか(1998),林ほか(2003)

<地下水の化学特性の調査法についての知見>

- 原位置での水質測定:岩月ほか(1998),井岡ほか(2007)

- コアの間隙水を用いた水質分析:木方ほか(1999),寺本ほか(2006)

<掘削調査に伴う人為的擾乱の抑制についての知見>

- アンダーバランス掘削:長縄(2006)

- 無菌脱酸素掘削:伊藤ほか(2008)

実際の評価にあたって残された課題

・コントロールボーリング

通常のボーリングは地上の掘削リグからほぼ鉛直方向に掘削されるが,コントロールボーリングにおいては,意図した方位と傾斜に向けて斜方ないし水平方向に掘削される(長縄,2006).この特徴を生かして,急傾斜の構造,例えば特定の断層や水みちを貫通させてその水理的性質を正確に調査するなどの活用ができる.しかし,孔が緩傾斜ないし水平であるために掘削に際してジャミングしやすい,孔内調査に特殊な機器が必要などの欠点がある.コアリングや各種の孔内検層を安定して効率的に行えるようになることが課題として残されている.

・無菌無酸素ボーリング

掘削水に脱酸素水を用いるため地下水試料の酸化変質が抑制され,また滅菌処理水を用いるため生物化学的擾乱が抑制される.そのため,掘削水中の生物化学的検討に用いる岩芯や高品質の水質分析用地下水試料を得るために有効な掘削法である(伊藤ほか,2008).概要調査での活用が期待される掘削方法だが,実施事例が少ないため種々の掘削条件下での実績を蓄積する必要がある.

・掘削流体の地層中への圧入を低減する掘削技術

現状の掘削では掘削水の圧力は周辺地層中の間隙水圧よりも大きくすることにより掘削屑を地表に回収している.この方式だと掘削水は原理的に地層中に圧入される.それにより地下水の水質が乱される,また掘削に泥水を使用する場合は地層の透水性が低下するリスクが避けられない.石油開発分野で一部実用化されている(長縄,2006),掘削水の圧力が地下水の圧力を上回らないで掘削できる技術が,地層処分の調査分野でも適用されることが望ましい.

・ガスに富む地下水の着実な原位置採取法

第三系を母岩とする地層中の地下水などには,飽和濃度に近いガスを溶存するものがある.そうした地下水を採取する場合,わずかな圧力低下が気液分離を引き起こすとともに,生じた気相が圧力の低い側へ選択的に移動することから,得られた試料が原位置でのガス濃度を正しく示さない例がある.ガス濃度の高い地下水の原位置性を損なわずに試料採取できる方法の開発が課題である.

・酸化還元電位測定の信頼性の向上

酸化還元電位は,地下水の化学性を特注づける重要な指標のひとつであるが,その正確な測定法が確立されているとは言えず(岩月ほか,2009),今後の課題となっている.

・掘削調査プログラムを現場状況に即して柔軟に変更できる運用

通常,掘削調査では掘削調査開始前に決定された仕様は,トラブル対応等のやむを得ない場合にしか変更が許されないことが普通である.当該調査地域あるいは調査深度領域において端緒となる掘削調査では,地下の状況を推定するためのデータが乏しいため,掘削開始後に予想外の状況に直面する可能性が高い.しかしそのような孔井こそ,擾乱を抑制した掘削と試料採取が必要とされる孔井である.乏しい事前データからできる限り人為的擾乱を抑制した掘削と試料回収を行うためには,現場で遭遇する状況に即して当初仕様を都度変更できる柔軟な運用を行うことが肝要である.

(2)水文調査

評価対象:地下水流の概要

評価指標:地下水の水理特性および化学特性ならびに水みちの存在状態

評価対象の概要

概要調査段階においては地下水の水流の概要に関する事項(特廃法第7条1項)を,また精密調査地区の選定段階においては,地下水の水流が坑道その他の地下施設に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること(法第7条2項)を示すこととなっている.本節では,これらを目的として行われる水文調査において評価すべき指標の具体的内容,指標の根拠とすべきデータとその取得法,およびそれらに関連する留意点等について記述する.

水文調査が依ってたつ水文学は,地球上の水の存在状態や運動様式を水の循環の観点から研究する学問分野である(例えば榧根,1986;丸山・石川,1999).そのため,本来その対象は降水や河川水だけでなく地下水や海水も含まれ,手法としても孔井を掘削して実施する地下水調査も含まれるが,本節では主として地表および既存の井戸を対象とした水文学的手法による調査について記述する.新たに孔井を掘削して実施する地下水調査については,別途「孔井掘削調査」の項にて詳述される.

概要調査における水文調査は,調査の各段階で少しずつ異なる目的と意義をもつ.調査の初期段階では,地表調査のステージで地下水の水理特性や化学特性についての情報を取得し,引き続き実施される孔井調査の掘削地点の選定作業に有用な情報を提供する.掘削調査の段階では,孔井掘削によって得られる特定地点の深度方向のデータと,主として表流水系沿いに展開される水文調査から得られる面的広がりをもつ情報とを総合することで,地下水流の概要に関するより正確な理解が期待される.さらに,概要調査段階とそれ以降の段階を通じて水文調査を継続することにより,掘削調査や地下施設の建設工事の進捗に伴って人的擾乱を受けて変化して行く可能性が高い地下水流の状態を,初期状態(ベースライン)と比較して把握することが可能となる(例えばSimpton et al., 1996).

評価指標の設定とデータ採取

地下水流の概要を評価するためには,地下水の水理特性および化学特性ならびに水みちの存在状態を評価指標とする必要がある.その理由は別途「孔井掘削調査」の項にて詳述されるので本項では重複を避ける.ここではまず,地表での調査活動である水文調査を通じて,どのようにして地下水の水理特性,化学特性あるいは水みちに関する情報が得られるのかを述べる.

地表での水文調査は,降水,表流水(河川・湖沼水),湧水,既存の井戸等を対象として実施される.このうち,表流水を対象とする調査は,表流水系に沿って面的な展開ができる,水量の流下変化の観測から表流水系と地下水系との水の交流関係を知ることにより地下水流動系の水理特性に関する情報を取得できる,水系に流入する湧水の水質を観測することにより地下水の化学特性を推定できる,同位体水文学的な手法により涵養域や涵養年代の推定ができる等の特徴をもつ(例えば榧根,1989).湧水の調査では,主として浅層の地下水の水質情報を得ることができるが,地下深部に異常間隙水圧(静水圧よりも相当程度に高い間隙水圧;真柄,1966;田中,2009)を有する地下水が存在する場合には,そのような地下水の水質情報やそれが湧昇してくる水みちに関する情報も得ることができる.既存井戸の調査からは,井戸の深度や構造に応じて様々な深度の地下水の水質や水理に関する情報を取得できる.降水の調査からは,流域の水循環の開始時点での水質情報を得ることができる.

水文調査では,調査対象ごとにデータの取得方法に特徴があるため,以下では,降水,表流水,湧水,既存井戸に分けて,それぞれデータの採取法について述べる(産総研,2007;関,1987;2003 などによる).なお,これらの手法の適用に際しては,個々の調査地域の地形や水系の発達パターン,水理地質構造等の違いに対応して最適な仕様.組合せを用いる必要がある.

<降水>

降水の調査では,調査対象地域の面積や地形,季節風の卓越方向等を考慮した上で,面積降水量の計算を相応の確度で実施可能な密度で代表的な地点を選び,調査地点とする.各調査地点に雨水を採取可能な雨量計を設置し,降水量の空間分布を複数年にわたって測定する.雨量データとしては,自治体や国交省などのデータも活用するとともに,長期間の継続観測が行われているそれらのデータと,新たに取得したデータとのクロスチェックを行い,計測値の精度や代表性についての検討を行う.得られた地点降水量を面積降水量へ換算する際には,等降水量線法やティーセン法(例えば高瀬,1978)などを用いる.山岳地域では,山陰効果が現れることが多いので,雨量計の設置に際しては卓越風向に対する斜面の向きや微地形の影響に留意する.降水の水質データとしては,月別あるいは季節別に降水試料を取得し,溶存成分組成および酸素水素同位体組成を分析し,降水の起源や高度効果等を検討する.

<表流水>

表流水の調査は,河川の一定区間を対象として同一の流出条件の下での水量や水質の流下変化を明らかにするための水系調査(例えば関,1987;2003)と,定点で継続的に水質や水量の変化を追跡する調査とに分けられる.

水系調査において地下水の水理特性,化学特性,水みちの存在状態についてのより多くの情報を取得するためには,調査の場所,時間,測定・分析項目に関して,以下の諸点に留意する必要がある.まず,調査対象とする水系を選ぶ際,調査地域の地質の一般構造を横切る水系,特定の地質体分布域内を流下する水系,断層や褶曲軸など特定の地質不連続部分を横切る水系などを適宜組み合わせ,多様な情報を得ることが望ましい.次に調査を実施するタイミングとして,相当期間降水がない基底流出条件下(渇水期),一定期間無降雨または低強度の降水ののちなど基底状態よりやや流量のある状態(平水期),梅雨期や積雪地域の融雪期のような比較的安定した高流量状態(豊水期),台風や集中豪雨時などの洪水条件下など,異なる水文条件を代表する流況下でそれぞれ実施することが望ましい.この中で最も重要な時期は降水による希釈効果が少ない渇水期の調査であり(例えば井倉・吉村,1992),水系調査には渇水期の負荷量流下変化を明らかにする調査が必須である.また,複数年にわたって繰り返し水系調査を実施することにより,特定事象の再現性の確認や現出条件の検討を行うことが望ましい.一回の水系調査の期間はできる限り短くし,調査期間中に降雨や取水条件の変化などの水系の変化が生じないよう留意する.対象流域が長大な場合は,擾乱対策に留意した上で複数の調査班による同時平行実施も有効である.

水系調査では,水質と水量を測定する,水質としては,水温,pH,電気伝導度などを現地で測定した上で,主要溶存成分組成,水素・酸素の同位体組成,調査対象地域の地下水や水理地質構造に関する情報をもたらす可能性のある特定の溶存成分濃度や流域に特徴的な人為的擾乱を識別するために有効な成分等の分析を行う.水量は,主要な支流の合流点前後を基軸に,容器法,堰法,流速・断面積法,水位・流量曲線法,トレーサー希釈法などにより測定する(たとえばRants,1982).

流量測定は,河川の断面形状や河床状態が一定しており流れが整正な場で行われることが望ましいが,調査現場では必ずしも良好な条件の測定場所を見いだせるとは限らない.必要に応じて河床や河岸の成形を行い,流れを整えることも有効である.

容器法は小流量の枝沢や湧水を対象に行われる.岩盤や細粒堆積物などからなる伏流が少ない河床地点を選び,流れの全量を確実に容器内へ導入しかつ計時の後期に流れの停滞を生じさせないことが肝要である.

堰法では,堰の切り欠き部分が正しく整備されていること,越流高の測定に際しては越流部分の流れに触れないことなどに留意する.可搬型の堰を仮設して測定する場合は,流れをスムーズに堰に導入できる地点に設置すること,堰板に到達するまでの間に流れを整えておくことに留意する.

流速・断面積法は,最も普通に行われる流量測定法である.実施に際しては,流れに渦,停滞,乱れ等がなく断面全体に渡って流れの向きが流心線と平行である場所で測定すること,測定断面の全てにおいて流速計の適用範囲内の流速であること,流速や深度の測定に際して流れを乱さないこと,測定断面内に必要十分な測定点を設けることなどに留意する.流速測定は,プロペラ式が用いられることが多いが,近年は高精度の超音波ドップラー式(Rehmel,2007)も使われることが多い.大流量の河川では浮子法が用いられることもあるが高い精度は期待できない.増水時の大断面での測定が見込まれる場合は,予め渇水ないし平水時に断面形状を測量しておく必要がある.

水位・流量曲線法は,調査対象地域内に既存の観測ステーションがあればその連続データが取得できる.

トレーサー希釈法は,山岳渓流のように河川の横断面形状が不規則で整斉な流れが期待できない一方で撹拌作用の高い流れに適用できる(例えばKimball et al., 2002).人畜無害なトレーサーを,定量ポンプ等を用いて一定の濃度・流量で連続して流れに添加し,下流の各測定地点ではトレーサー濃度を連続ないし一定の時間間隔で測定し,その濃度が安定したことを確認して濃度比から流量を算出する.

水質試料の採取に際しては,採取地点の流心付近から採取する.採取に先立って流心と流端において電気伝導度に代表される水質パラメータを測定し,その地点の水質が流れの全体にわたって均質であることを確認する.支流の流れ込みがないにもかかわらず水質が不均質な場合は湧水を疑い,精査する.水系調査の現場作業は,水質分析用試料が河川底質の撹拌・混濁による悪影響を受けることを避けるため,下流から上流に向かって進めることが普通である.

流量の測定結果は,流下距離と流量を両軸とする流量の流下変化図にまとめて検討に供する(関,1987).水系調査の解析に際しては,ある溶存成分の濃度と流量との積である負荷量,すなわち一定時間に定点を通過する対象成分の質量の流下変化を検討することが肝要である.この際,流下距離と負荷量を両軸とする負荷量の流下変化図を活用できる(関,1987).負荷量の流下変化を検討することでさまざまな成分の増減と地質体や地質構造との対応関係を明らかにすることができ,それにより地下水の水理特性,化学特性,水みちの存在状態についてのより多くの情報の取得が期待できる.また,渇水期の比流量すなわち流域面積あたりの流量を検討することにより,流域を構成する地質の水理的特徴や湧水や伏没箇所の推定が可能となる(岸ほか,1989;辻村ほか,2001;黒田,2006).さらに,水素酸素同位体組成の検討からは涵養域の高度や地質を推定できるため,水文的分水嶺と地形的分水嶺との相違などを推定でき,地下水の流動状況の推定に役立つ.

定点における流量の継続観測は,水理地質モデルの検討に際しての水収支計算における年平均流量値を決める上で必要となる.

<湧水>

湧水には,河川源頭部における土壌風化帯を通過した最近の降水起源の水の湧出(例えば関,1998),亀裂や空隙の発達した地層・岩石中を流下してきた降水を起源とする水が起伏量の大きな谷の底部や崖下などで湧出するもの,断層破砕帯や背斜構造の軸部などで地下深部に起源をもつ地下水が湧出するもの(例えば田中,2009)など,様々な種類がある.

上述した水系調査が高密度かつ正確に実施されれば,例えば対象水系に湧水が流入している場合は表流水の合流がないにもかかわらず流量が増加する区間として,あるいは地下深部に由来する特定の成分の負荷量が増加する区間として識別できる可能性などが期待できる.そのような場合,その原因となっている湧水を探索して湧水そのものを採取・分析することで,地下水の水理特性,化学特性,水みちの存在状態についてのより多くの情報の取得が期待できる.

<既存井戸>

井戸は対象とする地下水が浅層地下水の浅井戸と,深層地下水の深井戸とに大別できる.浅井戸の対象である浅層地下水は,大気と直接つながる自由水面をもつ不圧地下水である.深井戸の対象である深層地下水は,上下を難透水層に挟まれて涵養域からの落差または上載荷重により加圧された被圧地下水である(楡井ほか,1993;三田村・高橋,1993 など).従来の用水採取を目的とした深井戸が未固結堆積層をターゲットとしているのに対して,近年開発実績が増えた大深度温泉井(関,2006)の中には岩盤中の水みちから取水しているものも多く,地下深部の岩盤中に胚胎する地下水の水質や水理に関する貴重なデータの取得が期待できる.

浅井戸の調査では,測水調査によって井戸の水位を測定し,地下水面図を作成する.また,既存資料または新規に実施する揚水試験から,帯水層の透水係数,間隙率,層厚などの水理パラメータに関する情報を得る.これらのデータに基づいて,浅層地下水の水平二次元的な流動方向,流動量,賦存量,表流水との交流関係,断層や破砕帯などの地質学的不連続構造との関係を検討する.測水調査と併せて,地下水の水温,電気伝導度,pH,溶存成分組成,水素酸素同位体組成等の測定・分析を行う.これらの特徴から浅層地下水と深層地下水,さらにはより深部の地下水との交流関係が読み取れれば,地下水の水理特性,化学特性,水みちの存在状態についての情報が期待できる.なお,浅井戸は地表からの汚染物質の直接的な影響を受けやすいため,データの解釈に際しては人為汚染の評価を行う必要がある.

深井戸の調査では,対象とする井戸がどの帯水層の地下水を採取しているかを知ることが必要となる(例えば黒田,2004).深井戸が対象とする地下水は被圧地下水であり,ある地点の地下には複数の被圧地下水の帯水層が存在することが普通である.実際に,多くの深井戸ではマルチスクリーン構造を採用して複数の帯水層単元から地下水を採取している.そのため,調査対象の深井戸が単一の帯水層のみから採水していることが明らかでない限り,対象の井戸に流入している地下水の帯水層を同定した上で,複数の帯水層の中で卓越して流入しているものがあるか否かを検討する.単一の帯水層からの地下水のみが流入する井戸および特定の帯水層からの地下水が卓越して流入しているとみなしうる井戸の測水調査結果に基づいて,複数の帯水層単元のそれぞれについての水理水頭等値線図を作成する.それにより,それぞれの帯水層の三次元的な流動方向を検討するとともに,層準の異なる帯水層間の流動の違いなどから,水理地質構造の全体像を推定する.可能であれば,帯水層の透水係数,間隙率,層厚などの水理パラメータに関する情報を取得する.これらと併せて,地下水の水温,電気伝導度,pH,溶存成分組成,水素酸素同位体組成等の測定・分析を行う.これらの特徴から深層地下水と浅層地下水との,あるいはまたより深部の地下水との交流関係等を読み取れれば,地下水の水理特性,化学特性,水みちの存在状態についてのより多くの情報の取得が期待できる.また,大深度温泉井の多くは,温度確保の観点からスクリーン深度を孔井深部に限定していることが多いため(例えば関ほか,2004),深度1000 m内外の地下水の水質や水理に関する情報の取得が期待できる.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

水系調査や湧水調査を始めとする水文調査が適切に実施されたならば,地下水の水理特性,化学特性および水みちに関する多くの情報の取得が期待できる.水文調査を実施したものの有用な情報がほとんど得られなかったとすれば,地下水の情報が地表に現れにくい水理地質構造である可能性のほかに,十分に適切な調査が実施されなかった可能性もある.また,水文調査は,例えば掘削調査におけるコアの回収率,原位置地下水採取作業におけるトレーサー濃度混入率,透水係数測定における原位置データと室内実験データのクロスチェックなどのような,その品質を客観的に評価する手段に乏しい面がある.水文調査が適正に実施されるためには,調査地域の地形や水理地質構造に即した手法が用いられ,かつ水文調査に特有の様々な水文条件を活用した調査がなされる必要がある.水文調査によって得られた評価指標の判定に際しては,このような点に十分配慮した調査が実施されたかどうかについて検討する必要がある.

一方,水文調査によって得られる地下水の水理特性および化学特性ならびに水みちに関する情報は,表流水系や既存孔井の分布パターンや密度に依存することに留意すべきである.例えば水系が平行に発達する場合,その方向の構造に関係した情報はそれと直交する方向に関係した情報よりも見落としが発生する可能性が高いと考えられる.評価指標の判定に際しては,調査対象地域の中に,情報の密度や確度が高い領域や方向とそうでない部分とがあることを考慮すべきである.

実際の評価にあたって参考となる知見

<降水の調査>

- 降水の同位体組成:早稲田・中井(1983).中井(1986)

- 降水の水質調査:安部・西川(1985).玉置ほか(1991).北村ほか(1991).海老瀬(1991)

<湧水の調査>

- 涵養源・人為汚染:金井ほか(1998).東田ほか(2001).星野・鹿園(2007)

- 山地源流域の湧水:田中(1996).金井ほか(1999).内田ほか(2001).嶋田(2001)

- 地下深部から上昇してくる湧水:浜田ほか(2009).石原・田中(2009).渡部ほか(2009).中田・千木良(2009)

<水系調査全般>

- 水質調査法:半谷・小倉(1995)

- 水系調査法:関(1987,2003).Simpson,P.R. et al.(1993,1996)

<水系調査の実例>

- 鉱床地帯の水系調査:Rahn et al.(1996).Williams et al.(1996)

- 山岳地帯の水系調査:永淵ほか(2002).Kimball et al.(2002)

- 水系調査による地下水流動の推定:尾方ほか(1995)

<既存井戸の調査>

- 帯水層全般:楡井ほか(1993).三田村・高橋(1993)

- 浅井戸の水質調査:水谷ほか(1987).

- 深井戸の水質調査:安原・風早(1994).丸井ほか(2001).林(2003).林ほか(2003)

- 大深度温泉井の水質調査:関ほか(2001).関ほか(2004).宮崎ほか(2007).村松ほか(2008)

<同位体水文学の適用例>

- 涵養高度・涵養時期の推定:風早・安原(1994).長江(1996).水谷・佐竹(1997).藪崎ほか(2000).小宮ほか(2003)

- 地下水流動系の推定:水谷・小田(1983).吉岡ほか(1993).中山ほか(2000).池田ほか(2000).林ほか(2003)

実際の評価にあたって残された課題

水文調査分野における基本的な手法の多くは熟成されたものであり,さほど大きな課題は残されていないと思われるが,現場で用いられる手法のいくつかには改善の余地がある.

そのひとつに,河川流量の正確かつ迅速な測定がある.実際の流量測定で最も多く用いられる流速−断面積法における流速測定は,流れが滑らかで方向がそろっていなければ必要な精度が得られない.現場においてそのような流れの場所をみつける,あるいは流路調整するのは困難あるいは長時間を要することが多く,それが表流水系調査に要する時間を決定する要因になっているとも言える.流れに多少の乱れがあっても正確な流速分布ないしは流量を測定できる手法の開発が待たれる.

既存井戸を対象とした調査では,マルチスクリーン構造の井戸において,特定のスクリーンのみの水頭測定や試料採取ができる簡便な装置が開発されれば,利用可能なデータの量を大幅に増やせる可能性がある.

(3)地下環境ベースライン調査

ベースラインは,環境影響評価(Environmental Impact Assessment)において普通に用いられる語である.わが国においてこの語が地層処分にかかる文書に現われるのは比較的遅く,第2次取りまとめ(核燃料サイクル開発機構, 1999a,b,c,d,e)にはこの語が全く見られないことから,2000年代の10年間で次第に定着してきたものと思われる(たとえば深部地質環境研究センター編, 2007;原子力安全基盤機構, 2008;操上ほか, 2010).ベースラインは環境に大きな影響を与える可能性のある事業において,事業が実施される前の環境から事業が実施されないと仮定した場合(ゼロオプションあるいはゼロ代替とも言う)に予測される環境への一連の状態をさす.地層処分には通常の大規模事業に伴う環境影響評価だけでなく,長期の安全性も評価するという地層処分特有の評価があり,このような文脈のもとでベースラインの概念は地表付近(大気,地表水を含む)のみならず地下環境にまでその対象の時間と空間を広げている.

ベースラインとの関連で,類似した用いられ方をする語として「自然状態」,「バックグラウンド」,「初期状態」がある.これらの語とベースラインとの関係を考察してみる.

ベースラインは事業が実施される前の擾乱を受けない状態でもあるので,自然状態であるとも受けとられがちであるが,定義の鍵となるのは事業の有無であり,事業の前が「自然」であるかないかは必ずしも本質的ではなく,「自然」の定義もおそらく様々であることを考慮すると,この語の使用は誤解と混乱を招きかねない.したがって自然状態の語はなるべく使用しないほうが望ましい.また,バックグラウンドはベースラインに較べると事業との関連性が薄い語で,ベースラインがラインの語感の通り時間軸を含むのに対して,そのようなことは含意していない.したがって処分システムの変遷を対象とする文脈ではベースラインの語のほうがよりふさわしいと思われる.ベースラインは初期状態を指すこともあるが,指さないこともある.たとえば事業前のベースラインは事業中の変遷を記述する上での初期状態となるが,閉鎖時の状態は事業の大幅な擾乱を受けた直後であるので,ベースラインとは言い難いが,その後の回復過程を記述する上での初期状態ではある.このようにこれらの語はベースラインを部分的に説明する上では都合が良いこともあるが,ベースラインそのものを言い換えることはできない.

地層処分においてベースラインは,処分場の建設,操業及び閉鎖を段階的に進めるための計画管理上の決定に必要な情報,処分場のセーフティケースの作成に必要なシステム挙動に関して予見可能でモデルの妥当性を検討する情報,社会が処分場を受容する際の信頼の拠り所となる情報,将来の意思決定に際して参照できるような情報として利用されることを想定している(IAEA, 2001).モニタリングプログラムはこのための評価に使用されるベースライン情報を含むとされる(IAEA, 2006).

ベースラインの具体例として地下実験施設にかかる作業が着手される前のサイトの水文地質学的あるいは水文地球化学的な条件,母岩の地質特性,環境放射能があげられる(IAEA, 1999; IAEA, 2011).ベースラインが時間軸を含むからには,現在のベースラインが過去から現在までのどのようなプロセスで形成されてきたかが歴史的(地史)に理解されるはずであり,このような理解があってこそ擾乱に対するシステム挙動の予測やモデルの妥当性の検討の信頼性向上にベースラインの把握が寄与するものである.将来の意思決定とは現時点では差し当り安全審査と言えるが,処分施設の閉鎖,処分施設の管理の終了の判断などさまざまな将来の意思決定が想定される.この技術資料では将来の安全審査を見越して,概要調査段階で取得するべき長期的安全性の確保を判断するための地下環境データとして,その内容の十分さや取得の適切さについて記載する.

a.地温の空間的把握

評価対象の概要

地層処分施設に熱が過度に加わると,人工バリアなどの施設を構成する部材や施設が設置される岩盤の物性が変わり,放射性核種の閉じ込めに必要な設計性能が維持できなくなる.このように熱は地層処分の安全性に影響しており,安全評価においては熱の影響の評価が欠かせない.そのためには,処分施設の置かれる熱の場の把握,そこにおける熱に対する処分施設のふるまいを記述する熱物性の把握,そしてそれらの将来的な変遷の予測が必要となる.

熱の場としては,地下の温度分布や地温勾配が重要な知見であり,これらに影響する外的要因として,熱水活動・深部流体,気候変動などがあげられる.熱はマグマによっても供給されるが,マグマ活動は立地において排除されていることを前提として,ここでは対象外とする.また廃棄体そのものも発熱源となるので,熱の場を記述する上で廃棄体のインベントリと処分孔に設置するまでの除熱期間は熱を評価する上での重要な因子となるが,このような廃棄体の仕様や管理についてもここでは対象外とする.

岩盤ならびに施設を構成する材料の熱に対する応答を記述する上で必要な熱物性として比熱や熱伝導率などがあげられる.

これらの熱の場と熱物性の知見を踏まえて,処分施設を地下のなるべく温度の低いところを選んで配置すること,その際熱水活動や深部流体の熱的影響を考慮することが安全審査の要件のうちの配置要件としてあげられている.また,このような場に廃棄体を設置しても熱によって安全にかかわる物性に影響が及ばないようにし,影響が生じた場合も処分施設の閉じ込め機能が著しく低下するおそれがないようにすることが性能要件として求められている.

そこで,これらの要件の判断に必要となる地下の温度分布や地温勾配,岩石の熱物性について地層処分の安全評価の視点で以下に整理する.

評価指標の設定とデータ採取

地温勾配は,処分場を設置する熱の場を規定するものとして重要な知見で,設計上処分場の深度を決める鍵とされ,そのための調査法としてコア観察や検層がある(Thury et al., 1994).

地下の温度プロファイルは伝導のみならず地下の水の流れの影響も受けている(たとえばBredehoeft and Papadopulos, 1965)ので,核種移行を促す因子のひとつである地下水流動にかかる情報を含むといえる.地下水流動研究においてトレーサーとして熱を利用するのは(たとえば谷口, 1987,Clauser and Villinger, 1990,佐倉, 1993),このことによる.このように,地温は地下水流動モデルを構築する上での重要な情報となるが,このような使いかたをするためには精度の良い温度プロファイルや熱物性の取得が求められる.

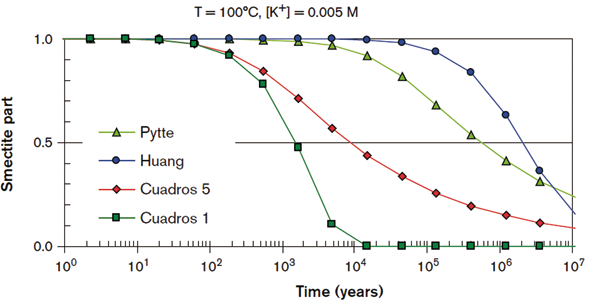

地層処分において熱の影響を大きく受けるのは緩衝材に用いられるベントナイトとされている(たとえばJAEA, 1999).これは,高い温度になるとベントナイトの主成分であるスメクタイトがイライトに変質してバリア性能に必要な膨潤性を失うからである(図2.4.3a-1).この上限温度は一般的に100度とされ(Nagra, 1994; JAEA, 1999),第二次取りまとめでは,廃棄体のレイアウトをこれを越えないように設計している.

- 図2.4.3a-1 100度,カリ濃度0.005Mにおいてスメクタイトがイライトに変質する割合の時間変化.

4つのモデルにより反応速度が異なるモデル不確実性がある(SKB, 2006).

また,100度を越えると圧力にもよるが,沸騰をおこす可能性がある.閉じ込め容器表面においてこのような現象がおこった場合,地下水の塩濃度が上昇して,容器の腐食に影響する可能性があるが,この影響評価が難しいことも緩衝材を100度以下に制限する理由ともなっている(SKB, 1999; SKI and SSI, 2001).

温度を考慮した設計のために用いられる情報として,たとえば第二次取りまとめでは,温度計算の条件として地表面温度15度,地温勾配3度/100mとして深さ1200mでの温度51度を用いている.

また,別の例として,Nagra(1994)は設置環境の岩盤温度を55度に,標準的なトンネル配置間隔を40mと仮定して,キャニスタ-ベントナイト境界での最高温度を150度まで,ベントナイトの厚みの半分までは100度以上にさらされることを許容している.この場合の計算条件として地表面温度10度,0-500mの地温勾配4.0-4.5度/100m,750-1700mの地温勾配3.5-4.0度/100m (Rybach et al., 1987)を参考にしている.

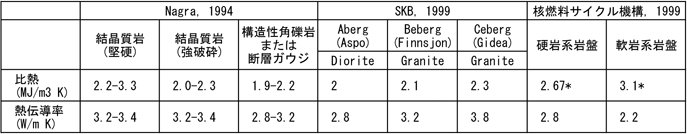

計算ではこの他に表2.4.3a-1に示すような岩石の熱物性値が用いられるが,スウェーデンの規制当局はSR-Canの評価において,熱物性が設計に大きな影響を及ぼすことから,実際のサイト固有の条件を表現した十分な精度の計算が重要であるとしている(SKI and SSI, 2008).

このように温度に関する安全性の判断は設計に依存する部分が大きく,そのための地質環境データは地温の空間分布と岩石の比熱や熱伝導率であり,これらを精度よく取得することが重要である.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

温度勾配は陸域では一般にボーリング孔を利用して測定した鉛直方向の温度プロファイルを用いて決められる(野村, 1982;川村ほか, 1999).この場合,ボーリング孔内の水温とその周囲の地温は平衡していることを仮定している.しかし,実際には掘削直後のボーリング孔はさまざまな擾乱を受けているので,温度プロファイルを取得するための温度検層には注意をはらわねばならない.

ボーリング孔を無限固体中の中空円筒状熱源と考えて地下温度が平衡状態に回復する時間の計算(Bullard, 1947)によると,掘削により乱された地下温度が平衡状態に回復するまでに掘削期間の10倍以上の時間を要するとされる(野村, 1982).ボーリング孔を長期間維持できないような場合には,数回以上の温度回復測定から平衡温度を推定する(Lachenbruch and Brewer, 1959)ことも行われる.

ボーリング孔の孔内対流も擾乱のひとつと考えられるが,同一地点の口径の異なる観測井を比較した事例や理論的な考察(Krige, 1939)によれば半径10cm以内のボーリング孔においては,孔内の自由対流の影響はあるとしても小さいと考えられている(谷口, 1987).

また,地表付近では,温度プロファイルが地形の影響を受けることが知られている(Lachenbruch, 1968).山地形部では地温勾配が小さく,谷地形部では地温勾配が大きくなるので,地温勾配を測定するボーリング孔の位置の選定に際し注意が必要とされる.なお,野村(1982)は,これら先行研究の図表類を整理してまとめているので参考になる.

測定条件についての一般的な指針と言えるものは無く,次にいくつか事例をあげる.

Ahlbom et al.(1995)はSKBのボーリング孔の温度検層として,0.01度の精度で5m間隔の計測を掘削時の温度擾乱を避けるため掘削終了後少なくとも2週間放置して,他の検層機器を孔内に降ろす前に実施するとしている.また,鉛直深度と温度との関係を正しく表現するために孔井偏距ログデータを利用することが望ましく,さもなければ,ボーリング孔の傾斜データを利用するとしている.

内田(2006)は温度検層のための温度計の分解能として0.01度,計測深度間隔2mを提案している.

Clauser and Villinger (1990)では,温度の絶対的な精度として±0.1度,相対的な精度として±0.01度,深度の精度として±50mmの測定条件を用いている.

これらを参考にして測定条件を検討するとよいが,いずれにせよこれらの測定条件についての記載が報告書にあることが求められる.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

Ahlbom et al.(1995)では温度プロファイルにおける小スケールの変動を除くために測定点を中心にした100m長の区間で最小2乗近似の直線をあわせている.また取得されたデータの最大の不確実性の原因は孔井内に発生する地下水流動によるものであり,ボーリング孔をあけたことが新たな流路となってサイトの不均質性とあいまって多かれ少なかれ測定温度の変動要因となっていることにも留意するとしている(Ahlbom et al.,1995).

このような影響の評価には,ボーリング孔の口径,ケーシングプログラム,スクリーンの位置などのボーリング孔の仕様情報が必要であるので,これらの仕様についての追跡性が確保されていることが求められる.

地下の温度分布に対する外的影響要因は後述の深層地下水だけでなく季節変動や気候変動もあげられる.

スウェーデンでの研究事例では,結晶質岩地域における地表温度の季節変動は地下50mにおよび,数百年の気候変動は地下150mにおよぶとされている.500m深のキャニスタ周辺の岩盤の温度が廃棄体の発熱によって最高となるのが100年足らずであることから,その深度と期間において気候変動による地表温度の影響は有意なものではないとしている(Ahlbom et al., 1995).なお,内田(1998)では季節変化が0.1度以下になる深さを濃尾平野で約20mとしている.また,Clauser and Villinger(1990)では深度100mまで古気候補正として,約10%程度の地温の補正を行なっている.

熱輸送における伝導と対流の効果については解析的なもの(たとえばBredehoeft and Papadopulos, 1965;Domenico and Palciauskas, 1973),あるいは観測に基づくもの(たとえば,湯原, 1973)などこれまでも多くの研究がある.対流の存在は放射性核種の移行を促す方向に影響するが,伝導型とされる直線的な温度上昇プロファイルは鉛直方向の移流による熱の輸送が無いことを示すが,水平方向への移流も無いことを意味するものではないことを忘れてはならない.

実際の評価にあたって参考となる知見

地温勾配の小さい地域での深部地下水の影響の事例として,スイスのPermo-Carboniferousトラフがあげられる.このトラフはその名の通りペルム石炭紀のトラフであるが,第三紀に正断層として再活動し,深層地下水の上昇経路となっている.これは現在の高熱流量地帯である上部ライン地溝帯と似た状況にあるものと考えられている.このトラフの北縁で掘削されたボーリング孔では深度415-425mで44度,地温勾配が3.5-4.5度/100mであることから1000m付近から水みちの断層に沿って温泉水が上昇してきたものと推定されている(Thury et al., 1994).

すでに記したようにベントナイトの温度変遷を予測するための計算には,岩盤の比熱や熱伝導率が必要で,表2.4.3a-1に計算に用いられた例を掲げる.

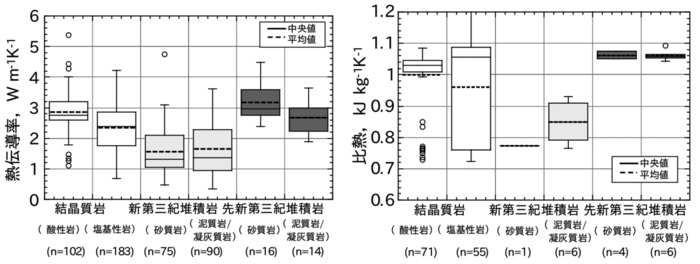

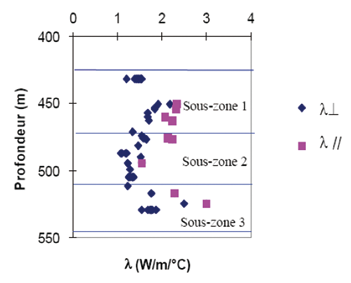

岩盤の比熱や熱伝導率は,表2.4.3a-1に示すように幅をもった分布をする.これは地質の不均質性を反映したものであり,不確実性の原因のひとつとなっている.このような不確実性を把握するために熱伝導率,比熱のデータを既往文献等から収集してこれらの物性値を岩種ごとに整理して統計量をとることが試みられている(図2.4.3a-2).これをもとに深度依存性も検討されたが,全データでは深度依存性は明確には認められなかったが,地熱調査井の堆積岩に限れば認められるものが多いとされた(核燃料サイクル機構, 1999).

- 表2.4.3a-1 仮想的な処分施設設計に用いられた熱物性値の例.

- 図2.4.3a-2 わが国の岩石種ごとの熱伝導率と比熱の統計諸量(核燃料サイクル機構, 1999).

このような熱物性の不確実性に対して,岩石の鉱物組成と鉱物の熱物性から岩石の熱物性を推定し,実測値とつきあわせて,チェックするということが結晶質岩について行なわれたり(SKB, 2006),堆積岩について他の物性からパラメタライズして熱物性を推定するアプローチや地球統計学的アプローチによる推定など以下に示す様々な取組みがなされている.

Hartmann and Clauser(2005)は,ドイツの頁岩質砂岩層とマールからなる海成モラッセ層の熱伝導率について,中性子検層-ガンマ線検層-弾性波検層を利用した推定を試みている.また松林・後藤(2009)は海底堆積物の熱伝導率,密度,熱容量,熱拡散率について砂質堆積物と泥質堆積物それぞれについて間隙率の関数として表現することを試みている.

地球統計学は,空間あるいは時空間内での座標の情報をもつ広域変数を対象に,領域内で限られた量と分布の測定値から対象としている領域の変数分布を推定するための手法である.データの取得が限られる状況での熱物性分布の不確実性を評価する上でも有用な方法と考えられる.しばしば用いられる普通クリッギング(ordinary kriging)は平滑化効果が強く値が大きく離れたデータの影響が過小評価される傾向があり(石油技術協会, 2004),安全評価の視点からは保守性に反していないか注意が必要である.小池・正路(2008)はこうした普通クリッギングの平滑化効果を改善する地球統計学的シミュレーションをいくつか紹介しており,このような手法を適用して温度分布(Fabbri, 2001; Fabbri and Trevisani, 2005; Teng and Koike, 2007など)や熱物性分布の不確実性を評価してみることも有用であろう.

このように現時点では,比熱や熱伝導率などの物性分布の不確実性については研究の余地のある状況であるが,Andra(2005)はDossier2005 Argileにおいて,熱物性と処分施設の熱モデルの不確実性を考慮した裕度として10度を見込んで上限温度設定を100度から10度減じて90度とした.またTRU系廃棄物の処分の上限温度についても同様な裕度として10度を見込んで80度を70度とした.この扱いについてフランスの規制支援研究機関IRSNは基本的に同意したものの,一部の岩盤については必ずしも十分ではない(図2.2.4f-3のsous-zone1)懸念も表明した.熱伝導率の温度への影響が平均して数パーセントの変動をもたらすとし,このような裕度を確保することが熱的基準を保証する上で有効であるかについて今後検証することが適切であるとした(IRSN, 2005).

SKBも熱伝導率のばらつきを見込んだ確率論的シミュレーションを実施して,10度の安全裕度を課しているが,規制当局の計算も熱伝導率のばらつきを考慮した計算で同様に約10度の幅を確認している.スウェーデンの規制当局は安全裕度を見込んだ温度基準の設定とその運用を重視するとともに,温度変化について岩盤の乾燥状態の影響評価をより詳細にすることを求めている(SKI and SSI, 2008).

なお,図2.2.4f-3に示すようにCallovo-Oxfordienの泥岩は熱伝導率の異方性が強く,わが国の堆積岩においても,測定に際しこうした異方性を考慮する必要があろう.一般に成層構造の強い堆積岩や変成岩では成層面に垂直な方向では,成層方向よりも平均して,熱伝導率は10ないし30%小さいとされ(日本熱物性学会, 2008),深海底掘削コア堆積物試料では熱伝導率異方性の平均は1.2(水平成分/鉛直成分)(Pribnow et al., 2000)とされる.固結した堆積岩の熱物性について異方性の影響を反映したパラメータ設定を考慮すべきという指摘(Hantschel and Kauerauf, 2009)がある一方でそれに応える信頼性ある研究結果が余りなく,実測データが十分とはいえないとされている(松林・後藤, 2009).

- 図2.4.3a-3 Callovo-Oxfordien層の深さ方向の熱伝導率分布.

青菱型:層理面に垂直,赤四角:層理面に平行.(IRSN, 2005)

実際の評価にあたって残された課題

これまで見てきたように,地下の温度や熱物性の分布とその不確実性の把握に関しては,地球統計学的手法の適用は事例が十分とは言えず,今後の課題となる.堆積岩においては熱伝導率の異方性がどの程度のものであるかの知見が不十分であり,またその影響の評価も十分とはいえず,今後の課題となろう.この課題は弾性波速度,拡散係数など熱以外の物性の異方性と一緒に総合的に取り組まれることが望ましい.岩盤周辺の不飽和域は閉鎖後には水が侵入して飽和になると予想されるので,不飽和状態は過渡的な状態と言える.この過渡的な状態を長期的な安全性と切り離して考えるのではなく,長期的な安全を考える起点を与えることと考えれば,スウェーデン規制当局の指摘を俟つまでもなく岩盤の不飽和・飽和状態での熱物性とその影響評価も今後の重要な課題となる.

b.地球物理モニタリング

評価対象:地下水流動,水質が坑道その他に悪影響を及ぼす恐れが少ないこと

評価指標:処分深度への地下水涵養量,処分深度における水圧,水質,水理特性+水素イオン濃度,成分等の化学的性質および水温

(地球物理モニタリング:重力・比抵抗・自然電位・微小地震)

評価対象の概要

精密調査地区選定段階においても,この段階でしか取得できない長期的安全性の確保を判断するための地下水に関するデータについては,ベースラインとして適切に取得・評価されている必要がある.精密調査では調査坑道を掘削して,そこにおいて,最終評価に必要なデータを取得することと特廃法では定められ,その後,最終処分地と決定されれば,処分施設の建設と操業が引き続くこととなる.このような一連の地下構築物の建設と維持が,地下水に与える影響は大きいものと予想される.処分施設を閉鎖すれば,それまで下がっていた地下水位が回復するであろう.そして,はじめの状態とは同じではないかもしれないが,何らかの定常状態に達するはずである.閉鎖後の地下水を主体とする系が定常状態に達するとともにある値に落ち着いていくことを確かめることは,性能確認とともに安心感の醸成にも役立つはずである.閉鎖後のモニタリングをオプションとする考え方の基盤はここにある.また,適切なモニタリングのためには,その実施を可能な限り早期に開始する必要がある.坑道掘削前の擾乱のないベースライン状態を把握するためには概要調査段階からの実施が不可欠である.

坑道掘削に伴う地下水系の変動は地球科学的な観測にかかることが予想される.観測井による地下水位の直接的な測定とは別に,4つの地球物理的観測項目(重力・比抵抗・自然電位・微小地震)によっても地下水系をモニタリングできる可能性がある.重力は,岩石間隙中の水の出入りによって質量分布がかわるので変動することが期待される.比抵抗は,同じく岩石間隙中の水の含有量により変化する.水位の変化により地下水の流動がかわることにより,流動電位と呼ばれる自然電位の変化も予想される.間隙圧の変化は微小地震の発生を誘発する可能性がある.なお,モニタリングで扱う微小地震はこのような成因のもので,処分場を破壊するような地震,長期変動で扱われる地震はこの章のスコープの範囲外としている.

評価指標の設定とデータ採取

地下水のベースライン状態把握のための以下の地球物理学的観測項目では,観測データ値そのものよりも,データ取得の適切さ自体が重要な評価指標となる.データ取得に当たっては最新の知見を取り込んだ観測手法が用いられるのと同時に,評価対象地区の地質特性に最適な観測手法と観測網が用いられている必要がある.

1) 重力モニタリング

水理現象に関わる重力モニタリングについては,最近,福田(2010)がレビューしている.杉原(1998)によるレビュー後に進展が著しかった人工衛星を利用したグローバルな重力変動の研究についても詳しく解説している.もっとも本資料の目的にとっては調査領域のスケールが大きくて,今のところは直接的な効用は及ばない.本資料の目的にとって重要な空間スケールに関しては,基本的技術としてはすでに杉原(1998)でも紹介されていたが,その後,適用事例が蓄積されている.超伝導重力点で連続測定を行っている多くの地点において周辺の水理状況の変化が解析されている(例えばHarnisch and Harnisch, 2002).絶対重力計の利用が進み,水理状況の影響を直接検出して解析できる事例が増えた(Brown et al., 2002; van Camp,2003など).ディジタル式の可搬型相対重力計の利用が進み,アナログ式の名人芸に頼らないモニタリング方法が提案されてきている(例えばAllis et al., 2000).特に興味深いのは絶対重力計を利用した二つの事例である.油田における貯留層内圧力低減対策としての水の注入を重力モニタリングで追跡する試みは,20年に及ぶ事業としては地震学的手法に比べてコスト的に有利という全体計画も興味深いが,可搬型の絶対重力計を活用している点も興味深い(Brown et al., 2002).ノイズレベルが高い悪条件の鉱工業地帯において,鉱山の浸水を防ぐために水をくみ出している影響を絶対重力計によって監視する試み(van Camp, 2003)は,水理状況自体も,また悪条件での精密測定という観点でも興味深いものがある.

最高の品質で重力モニタリングを行うには,1-2μGalの高精度で絶対測定を行える絶対重力計とnGalオーダーの分解能を持ち,安定性にも優れる超伝導重力計を組み合わせるのが望ましい.超伝導重力計を1地点に設置して連続測定を続け,そこでは1年に2回程度,絶対重力計測も行うのである.これに加えて重力変動の空間分布を把握するために可搬型重力計による測定を行う.超伝導重力計は取扱が簡単化され,価格も下がってきたが,未だ学術的な使用にとどまっている.絶対重力計と可搬型相対重力計を組み合わせたハイブリッドモニタリング(大久保ほか,2001)は実用的な目的にも適用され始めている(Sugihara and Ishido, 2008).代表的なディジタル式可搬型重力計のシントレクスCG3MはAllis et al. (2000) が提案した方法によれば,1日に約10地点で5μGal以内の精度の測定を行える.一方,Brown et al. (2002) が導入した可搬型絶対重力計A10では同程度の効率で絶対重力値を得ている.絶対値が得られるという点ではA10が優位であるが,機材の価格と扱い易さではCG3Mが優位であり,状況に応じて選択することになる.重力変動の空間分布を把握するための測定点配置としては対象エリアの外側に対象深度の1-2倍広げた領域を,対象深度と同等の距離の網目で覆う観測網が望まれる.この観測網を構成する測定地点数が多ければ,1日10地点の測定を1台の可搬型重力計で実施するとすれば1回の測定期間が長くなって,同時性が危うくなる.この場合は複数の可搬型重力計で並行測定を行う必要がある.

2) 比抵抗モニタリング

比抵抗モニタリングは地下水研究の分野での実施例が多く,地下水や塩水の動きや汚染物質の拡散のモニターを試みた例は多い.たとえば,Kean et al. (1988) ,富永 (1988) ,Flohlich and Parke (1989) ,Daily et al. (1992, 1995) ,Takakura et al. (2001) は不飽和帯の水分量変動の把握に適用した.White (1988) ,小島ほか (1989) ,竹内・長江 (1990) ,Bevc and Morrison (1991) ,White (1988, 1994) は塩水をトレーサーに用いて地下水流動の方向や速度を比抵抗の変化で把握しようと試みた.Slater and Sandberg (2000) は潮汐に伴う海岸地下での海水移動の把握に比抵抗モニタリングを利用し,楠見ほか (1997) ,和田ほか (1995) ,Suzuki and Higashi (2001) は降雨の浸透と大地の比抵抗変化の関係について調べた.Urish (1983) ,Greenhouse and Harris (1983) ,Osiensky and Donaldson (1995) は地下水汚染の把握に適用した.窪田ほか(2009)は放射性廃棄物の発熱が地下水や堆積軟岩の挙動に与える影響を評価することを目的に,孔内に満たされた水を加熱して,高温域の進展状況を比抵抗トモグラフィでモニタリングする実験を行った.

また,比抵抗モニタリングを貯留層管理に適用することも実施されている.Vaughan et al. (1993) やBulter and Knight (1995, 1998) はEORモニタリングへの適用を試みており,Wilt et al. (1984) ,岸本ほか (2000) ,Takakura et al. (2003)は地熱地域の比抵抗モニタリングを実施している.防災分野への適用の研究も始まっており,行武ほか (1994)は比抵抗変化と伊豆大島火山の噴火とが関係あることを報告しており,神宮司ほか (2003)は液状化状態における砂層中の粒子の相対密度モニタリングへの適用を試みた.

電気・電磁探査の手法は非常に多くの種類があり,手法によって探査の深度,精度・分解能,コストなどが異なる.そのため,モニタリングの対象となる深度や必要な精度・分解能を見極めた上で適切な手法を選択する必要がある.

深度100m程度までの浅部をモニタリング対象とする場合は,比抵抗法電気探査が有効である.この方法は地表に接地した一対の電流電極から電流を流し,それによって形成される電場(電位差)を別の一対の電位電極によって測定する.電位電極と電流電極の間隔が大きくなるほど深部のモニタリングが可能となるが,測定される電位値が小さくなるのでS/N比は低下する.また,様々な電流電極と電位電極の配置を組み合わせた高密度測定を行うほど,探査の精度や分解能は向上するが,測定効率が低下する.最近は高密度測定が可能な多チャンネルの電気探査装置が市販されているので,比抵抗法によるモニタリングは実用段階にある.ただし,比抵抗法は電極を岩盤や地盤に接地して電流を地中へ流す必要があるので,乾いた岩盤・地盤のように接地抵抗の高い場所への適用は難しい.このような場合には,非接触な測定が可能なスリングラム法のような周波数領域の電磁探査法が適しているが,自動計測をする装置はほとんど見当たらない.

深度100〜1000m程度の比較的深部を対象とする場合は,長い測線を設置する必要がある電気探査の適用は難しく,CSAMT法やTEM法のなどの電磁探査法の利用が望まれる.これらの手法は比較的迅速にデータが取得できるので,モニタリングには適した方法といえる.ただし,前者は比較的大規模な人工信号源の設置を必要とし,またモニタリング点では電場を高精度に測定するための非分極性電極の設置が必要となる.TEM法は基本的には磁場センサにより垂直磁場だけを測定するので,電極を設置するという問題はないが,モニタリング点周辺に一辺または直径が数10 mから数100mの方形または円形のループソースを設置する必要がある.最近では自然信号を用いるAMT法の測定技術が向上し,CSAMTの代わりによく用いられている.石井ほか(2006)は幌延地域で高密度のAMT法調査を実施し,大曲断層の構造把握を行い,地層水の分布や性状把握など水理特性の検討を行った.

深度1 kmを超えるような深部を対象とする場合は,MT法やTDEM法の適用が必要である.MT法は自然の電磁波を信号として利用し,比較的簡単に大深部の情報が得られることから,石油・地熱などの資源探査や深部地殻調査などに利用されている.しかし,自然の信号を利用するため,S/N比が安定しないという問題がある.後者はS/N比の問題は少ないが,大出力の人工信号源を必要とするため,安全上の制約から生活圏での実施は制約を受ける可能性が高い.

我が国では高レベル放射性廃棄物の最終処分地の候補地の一つとして,沿岸域があげられているおり,概要調査においては海底電磁法の技術開発が行われている(吉村,2008).大型船を使用するなどコスト等の問題はあるが,深海を対象とした電気・電磁探査は実用段階になりつつある.しかし,浅海を対象とした探査システムは少なく,波浪の影響などで十分な品質のデータが得がたいのが現状であり,沿岸域を対象とした電気・電磁探査技術はまだ研究段階にある.モニタリングに適用できるほどの技術は確立していないと考えられる.

地表で観測される電磁場の強度は信号源からの距離や探査深度に応じて指数関数的に減衰するので,電気・電磁探査法の精度・分解能は探査深度とトレードオフの関係にある.測点を密にすることで分解能の向上は図れるが,深部構造に対して反射法地震探査のような分解能を望むのは原理的に不可能である.地表に電極や磁場センサなどのセンサ類を設置する限り,対象深度が大きくなるほど,モニタリングの精度・分解能の低下は免れない.その場合,坑井やトンネルなどを利用して地下にセンサ類を設置する比抵抗トモグラフィの技術が有効である.ただし,金属ケーシングのある坑井や金属や鉄筋で保護されたトンネルでは,金属構造物によって電流や電磁波がシールドされてしまうので,比抵抗トモグラフィの適用は困難である.

地下処分場建設に伴う地下水位等の変動を捉えるためのモニタリングでは,まずは処分場が建設される深度に焦点を合わせて手法を選択することが必要である.対象が深部であっても,電極や磁場センサなどのセンサ類を設置した付近の比抵抗変化が取得されるデータに大きく影響するため,地表付近を対象とした比抵抗モニタリングも同時に実施することが必要である.地表付近からから処分場までの範囲の比抵抗モニタリングができれば,気象などの影響の評価が可能となる.また,比抵抗変化のデータは自然電位モニタリングデータの解釈にも役立つ.前述したように坑井やトンネルが利用できる場合は比抵抗トモグラフィの適用が有効であるが,センサが配置できる場所が偏ることが多いので,地表からのモニタリングを併用することが望まれる.

3) 自然電位モニタリング

自然電位モニタリングについては,近年,発生メカニズムとして流動電位に着目して,地熱分野を中心に研究開発が進められてきたが(石戸, 2002など),火山分野でも国内外での観測例がかなり報告されているが,地下水の影響について合理的に解釈できるようになってきた(Ishido, 2004など).地下水位の変動を自然電位測定から推定しようとする試みは古くから行われていたが,最近になって新たな観点からの研究も始まっている(Darnet et al., 2003; Revil et al., 2003).

流動電位をメカニズムとする自然電位発生については,Ishido (1989) 等の議論があるが,自然電位変化から有用な情報を取り出す(重力変動におけるガウスの定理に相当するような)解析法はなかった.近年,逆解析法についても研究が行われているが,貯留層シミュレーションに基づくポストプロセッサによる解析 (Ishido and Pritchett, 1999など) が行えるようになって,自然電位データの活用は新たな段階に入っている.自然電位モニタリングのデータは,地下水理モデルのヒストリーマッチングにおいてその有効性を発揮する.この水理モデルとの連携はモニタリングの設計段階でも重要で,対象地域について水理モデルが作成されれば,自然電位ポストプロセッサを適用して,地下施設建設等による将来の自然電位変動を予測し,その結果をモニタリングの実施計画の中に反映させてゆく.地下水理モデルの主要なパラメータについて感度解析を行い,パラメータの不確定さを抑えるのに効果的な電極配置などを検討すべきである.

自然電位モニタリングの対象は,半径が発生源の深度の2-3倍以上の範囲を標準とし,マッピングの繰り返しもしくは固定電極による連続測定,あるいは両者の組み合わせで行う.精度的には繰り返し計測が±10-20mV程度であるのに対し,連続測定では±数mVで1ヶ月程度の時間スケールで発生する10mV程度の変化も捉えられるレベルに達している(西・石戸, 2003;當舎ほか, 2003).地熱分野では,数キロメートル四方の調査地域の数10点に電極を設置して数年間の連続観測を実施し,20-30mV程度の貯留層に起因する変化を捉えた例もある(NEDO, 1999).調査に用いる電極は,鉛−塩化鉛,銀−塩化銀等のいわゆる非分極性電極である.これらの電極はいずれも,電極本体である金属は常にその金属の塩化物に飽和した水溶液に浸され電極電位が一定に保たれるよう工夫されている.

マッピング調査では,対象範囲内に複数の測線を設定し,それぞれの測線に沿って被覆電線を延ばし50-100m毎に電極を接地して固定接地の電極との間の電位差を測定する.測線はなるべく多くの閉合ループができるように設定する.閉合誤差を評価し,それがかなり大きい場合には,閉合ループを構成する測線のいずれかの測定に問題のあったことがわかる.通常,数キロメートルのループで閉合誤差は10-20mV以内である.全体の作業は,閉合誤差を評価し問題のあった場合には再測を行い,短期間にすませるのが望ましい.調査地域の状況にもよるが,(技師1名,補助作業員2名からなる)1班で1日5km程度の測定を行う.

地下処分場建設に伴う地下水位等の変動を捉えるためのモニタリングでは,マッピングの繰り返しと連続観測の組み合わせが費用対効果の面からも望ましい.概要調査から建設までの段階では,対象範囲全体のマッピングを数年に1度の頻度で行うとともに,ベースラインの自然の変動を把握するために,比較的小規模の連続観測を実施する.建設段階では,人口構造物建設に伴い(地下水理への影響以外の効果によって)局所的な自然電位変化が発生しうる.このような“人口ノイズ”を把握するためには,構造物周囲で詳細なマッピングの繰り返しや付加的な連続観測も必要になると考えられる.建設が一段落した後は,それまでのデータに基づいてモニタリング計画を練り直し,比較的規模の大きい連続観測を主体に必要に応じてマッピングを行い,処分場の稼動期間を通してヒストリーマッチングのためのデータ収集を図る.埋設後の段階では,地下水理モデルによって予測される変動を捉えるのに効果的な場所を選択して,多少規模を縮小した連続観測を必要な期間にわたって行い,地下水理モデルの検証・確認のためのデータ取得を継続する.

4) 微小地震モニタリング

人為的な変化に伴い発生する地震は,誘発地震(induced seismic event)として知られている.鉱道の掘削により封圧が開放されることにより生じる地震は,鉱山におけるmining-induced seismic eventとして知られている.人為的な間隙水圧の増加により誘発される微小地震の例としては水圧破砕,ダム貯水に伴う周辺における誘発地震などがある.このような誘発地震に関しては,例えばTalebi (1997) に南アフリカの金鉱山,チェコの炭鉱,中国・インドなどのダム,高温岩体発電研究のための水圧破砕などの様々な誘発地震に関する事例が取り上げられている.この中に南アフリカの坑道深度が3kmに及ぶ金鉱山でM4.5の微動が発生した例 (Gibowicz, 1997) が紹介されているが,南アフリカの金鉱山では採掘が断層に近づいた際にマグニチュード3クラスの地震が発生することが知られており,この誘発地震を半ば制御された地震発生として利用して震源における破壊過程を明らかにする研究が国際共同グループにより実施されている (Yamada et al., 2002など) .

最終処分場建設に伴う地下空間の形成に伴い鉱山と同様の誘発地震の発生が予測される.また,処分場建設後にこれらの誘発地震と周辺地殻の変形によって再配分された応力場の下,地下水位の回復に伴って間隙水圧が上昇する過程においてダム貯水等と同様の誘発地震が発生する可能性がある.地下水位の回復後,応力・流体の緩和過程が進んで定常状態に達するに従いこれらの誘発地震は減少するものと期待される.

微小地震モニタリングからは,このような誘発地震の探知だけではなく,自然に発生している微小地震から地下水系に対する情報が得られる可能性がある.地熱地帯においては,極微小地震の発生場所である断裂系が透水性の高い領域であること,坑井操作などによる流体流動の変動に伴う間隙圧変化に関連した微小地震発生が観測されることなどから,地熱貯留層探査・モニタリングのために微小地震データが使用されている (伊藤・杉原,1988; 新エネルギー・産業技術総合開発機構, 2002など) .

自然地震・誘発地震共に,震源における断層運動や地震発生に伴う地殻応力分布の再配分によって岩盤の透水係数の変化が起こり地下水流動の変化を起こしうる (徳永, 2003) .このような透水係数の変化,特に坑道周辺の透水性亀裂の発達により,最終処分場周辺の天然バリアの性能が精密調査時点での測定結果から変化する可能性もあり,処分場周辺における微小地震モニタリングは,処分場建設前から処分場閉鎖後に至るまで重要な役割を持っている.

国内においては気象庁・大学・防災科研等により10〜20km間隔の常設観測網が全国に展開されており,マグニチュード1弱の微小地震まではほぼ検知可能である.しかし,地熱地帯で生じるようなマグニチュード0以下の極微小地震の活動の検知は難しいため,流体流動と関連した断裂系探知を目的とした場合,例えば観測点間隔1〜2km程度の稠密な観測網が必要となる.

微小地震観測において高精度の結果を得るためには観測網配置が重要である.一般に使用されている地震波の到達時刻から震源の3次元座標と発震時刻という4つの未知数を求める震源決定法においては,観測・モデルの誤差等を考慮すると観測点数として最低8点は必要である.観測網の外側及び観測点間隔より浅い地震については震源決定誤差が大きくなることから,観測網の大きさは目標とする震源の広がりを十分にカバーする大きさ,観測点間隔は震源深さ程度として観測点を配置する.震源深さ精度の向上と極微小地震の探知のためには,立体的にも震源域を囲むように地下深部にも観測点を配置することが必要である.そのような観測システムとしては南アフリカ金鉱山の事例がある(小笠原ほか,2009).間隙水が飽和した状態での岩石破壊挙動を近距離で観測する目的で坑内に地震計に加えて歪・水圧・自然電位も計測する試みが行われていて興味深い.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

1) 重力モニタリング

重力モニタリングでは,どの重力計を使用するにしても,性能の限界を追及するような測定を行う必要がある.これまでも各種重力計の使用者達が情報を交換してノウハウを蓄積しつつ性能の限界を追求してきた.現在もその努力は続いている.例えば,絶対重力計については,日本国内では絶対重力計FG5を保有する国土地理院,東京大学地震研究所,京都大学,産業技術総合研究所が1年に1-2回,筑波山麓に機器を持ち寄って比較測定を行っている(平岡ほか,2005).この中で絶対重力計の公称精度は1-2μGalであるが,比較測定によって10μGalの機差が生じることがあること,測定技術のノウハウの共有化が公称精度に近づける上で有効であることがわかってきた.こうした努力は将来も必要であるだろう.可搬型相対重力計については,1960年頃から長い間,ラコスト重力計が標準器であった.ラコスト重力計の利用者間で高精度測定のノウハウが蓄積され重力モニタリングにも活用されてきた.これに対してディジタル式のシントレクス重力計CG3/3Mは1987年に発表された後,1990年代半ばから普及が進んだ.デジタル式重力計は,測定性能を追求するにしても名人芸的な要素が少ない点が有利である.しかし最近になって大きい問題が生じている.1987年に基本設計されたCG3/3Mの電子部品の在庫がなくなってメーカーによる修理調整ができなくなる恐れがでている.こうした状況は現行モデルのCG5についてもいずれは起こることが予想される.ラコスト重力計は30-40年にもわたって使用可能であったが,それに比べればディジタル式の重力計は寿命が短く,数十年にわたるモニタリングを行うならば機器の更新費用にも留意する必要がある.

2) 比抵抗モニタリング

比抵抗モニタリングでS/N比の高いデータを取得するためには,できるだけ数多くのセンサ(電極および磁場センサなど)を配置することが望まれる.これは探査の精度と分解能を向上させるという目的のほか,モニタリングの期間中にいくつかのセンサに不具合が生じても他のセンサでカバーし,多くのデータを取得することで解析精度を落とさないという理由からである.しかしながら,コストの問題や他の観測システムの配置との関係上,設置できるセンサの数には制限がある.センサの数が限られる場合は,地下の予想される変化に対してシミュレーションを行い,検出感度のできるだけ高い位置に優先してセンサを置くことが必要である.同時に電磁ノイズの少ない場所を選ぶことも必要である,さらに,取得されるデータにはセンサ周辺の比抵抗変化が大きく影響するので,将来にわたり気象,植生,人工構造物の影響を受けにくい場所を考えてセンサを設置する慎重さが求められる.また,観測される比抵抗には信号源とセンサの位置関係も影響するので,モニタリング期間中,それらの位置はできるだけ動かさないことが望ましい.以上のことから,モニタリングを開始するに当たり,センサの配置を十分に検討することが肝要である.

また,基準となる初期状態の比抵抗分布を正確に求めておくことが重要である.処分場の建設が始まる前の自然状態の時と建設直後の擾乱を大きく受けたときの時の比抵抗分布が把握できると,その後のモニタリングで検出される比抵抗変化の解釈に大きく役立つと考えられる.モニタリング中は常に同じ測定仕様でデータを取得することはもちろんであるが,モニタリング開始後に起きる想定外の変化にも対応できるように,処分場周辺や深部を含めた広い範囲をできるだけ高密度にデータを取得することが望ましい.

比抵抗モニタリングはセンサを常設することが理想であるが,現地の状況によってはそれが不可能なことも多い.この場合,繰り返し測定を実施することになる.繰り返し測定では,設置するセンサの位置がデータの信頼性に大きく影響する.前述したように,観測される比抵抗には信号源とセンサの位置関係が影響する.それに加えてセンサの位置関係も比抵抗に影響する.たとえば,電気探査では電極間隔の距離の誤差が測定精度の誤差と比例し,MT法では電場を測定する電極間隔の2乗と比例する.センサを前回と全く同じ位置に設置できれば,この問題は自ずと回避されるが,それができない場合は,困難な場合でも電極やセンサの位置を正確に求めることが必須である.海底などが対象の場合は特に工夫が必要であろう.

センサを常設することができれば,連続観測でも繰り返し測定でも,常に同じ条件でのデータが取得できる.この場合,Daily et al. (1995)やSlater et al. (2000)のように,二つの測定時期における見掛比抵抗の比をとり,それを入力データとして解析を行って,比抵抗変化を求めることができる.この方法では,見掛比抵抗の比をとることで地形の影響や恒常的なノイズの影響を軽減でき,またそれぞれの時期のデータに対する解析誤差の差異を考慮する必要がなくなる.その結果,二つの測定時期のデータを別々に解析して変化を求めるより,誤差を減らすことができる.

比抵抗モニタリングに関わらず,センサの常設はモニタリングでは有利なことが多い.そのため,多少のコストなどがかかってもそれを実現できるようにしたい.しかしながら,これまで常設した電極やセンサの耐久性を評価した例は少ない.比抵抗モニタリングでは,送信においては大きな電流を使用することがあり,受信においては微細な電気信号の振幅と位相の精密計測が必要とされることが多いので,電極やセンサに接続するケーブルの安定性も問題となる.今後は,モニタリングシステム全体の耐久性を考慮する研究が必要であり,常設したシステムに不具合が見つかった場合の対処法についても考えておく必要があろう.

観測が長期にわたる場合,データの安定性をいかに確保するかがモニタリングにおける重要なポイントとなる.比抵抗法やCSAMT法など電極を使用する手法を用いる場合は,安定な電極を選択することが必要である.自然電位モニタリングのように電極を固定する場合は,電極の長期安定性を監視することが必要である.磁場センサや測定装置自体のドリフトも問題となるので,測定システム全体のキャリブレーション(校正)を定期的に行える体制を確立し,常にドリフトを把握することが必要である.

比抵抗法,TEM法,CSAMT法など人工信号源を使う手法をモニタリングに用いる場合は,安全対策は必須である.とくに大電流を使用する場合は,システム全体にフェールセーフの機能を持たせることは欠かせない.無人の観測となる場合は,リモートコントロールによってシステムを監視・制御できる機能のほか,異常時には即座に電源を落とす機能をシステムに持たせることも必要である.また,人工信号源からは電磁波が生じるので,他の観測システムや処分場の設備などへ及ぼす影響などを事前に検討することも必要である.さらに,現時点ではほとんど考慮されていないが,長期にわたり電流や電磁波を発生させるので,そのことが地下処分場周辺の岩盤などに及ぼす電気化学的な影響も考えておく必要がある.その他,モニタリングのためセンサを設置あるいは固定することが,岩盤強度や透水性などに及ぼす影響も評価する必要がある.

3) 自然電位モニタリング

連続観測は,長期間使用が可能な非分極性電極を1 m以上の深度に設置して行う.降雨によるノイズを避けるには,より深い数メートルの孔井を掘り,その底に設置するのが効果的と考えられる(當舎ほか,2003).観測期間が数ヶ月以上になる場合は,各電極から電位差計・記録計まで敷設する被覆電線は,保護管に挿入する等,十分な配慮が必要になる(西ほか,2003).記録計への電源供給はソーラーパネルによるのが望ましい.

連続観測では電極の長期安定性,ドリフト特性を把握しておくことが不可欠である.現在,3,4年間にわたって安定して測定可能な電極と接地法が開発されているが,設置点の状況や電極自体の不具合で途中からドリフトが大きくなったりすることもある.電極点の密度が十分高い場合には,周囲の電極の測定値と比較することで,このような場合を判断できるが,電極密度が低い場合は,ドリフトか信号かの判定が難しいので,1カ所に複数の電極を置く“過剰配置”も必要となる.

坑道内での自然電位連続測定も期間限定のオプションとしてありうる.フラクチャー岩体の水理特性推定に役立てることができる(西ほか,2008).

4) 微小地震モニタリング

微小地震観測に使用する使用機材については,一般的な使用環境において必要とされる性能を持つ観測機材は既に市販レベルで入手可能である.例えば,電磁気的に振子振動にフィードバックを与えるいわゆる広帯域地震計では,従来の機械式地震計に比して非常に優れた直線性とダイナミックレンジを得られ (Aki and Richard, 2002) ,想定される最低地動レベル以下のノイズ・レベルと通常の微小地震観測で必要十分なダイナミック・レンジを持った製品が市販されている.AE (Acoustic Emission) と呼ばれる高周波の極微小地震を対象とした震源想定域近傍の観測点の場合には,通常の微小地震より高周波の対象地震の周波数特性の観測に有利な加速度計を使用することも有効である.

最終処分場としての長期安定性としての観点から,調査地域は比較的地震活動度の低い地域であると予測される.このため,データ蓄積に時間がかかること,誘発地震探知のためには適切なバックグランドを把握する必要があること等から,微小地震観測はなるべく概要調査の早い段階から開始することが望ましい.透水係数変化のモニタリングとしての性格を考慮すると,処分場閉鎖後に至るまでモニタリングを継続することが望まれる.微小地震観測は基本的に観測期間内は常時観測状態を維持するが,このような長期間にわたるデータ蓄積を考慮すると,データ記録は地震部分を判別してのトリガー記録となろう.しかしながら,適切なトリガー・レベル設定や実際の地震活動の確認のために,観測初期においては連続記録が行われることが望ましい.

微小地震観測点は,ノイズ・レベルが低く明瞭な信号が得られることが重要であり,地表観測点の場合は可能な限り低ノイズの硬岩露頭などを探すことが基本となる.しかしながら,配置上重要だが適当な地表設置点が見つからない場合,10〜20 m深と浅くとも設置坑を掘り地震計を坑内設置して地表ノイズ・表面波を避けて必要な低ノイズ・レベルの観測点とすることが必要である.

地表からの観測データからだけでは震源の深さと発震時刻の決定精度の向上には限界がある.水平的な広がりだけではなく深度方向にも観測点を配置することにより,震源の深さ精度は格段に向上する.また,震源からの距離の自乗に反比例して地震波の振幅が減少することから,マグニチュードの小さなイベントを対象とする場合にはより震源域に近い観測点となる地下深部の観測点は有利である.理想的には,処分場建設予定域を一回り大きくカバーする範囲を地表付近と処分場深度より大きな深度を持つ観測点で囲み,さらに想定震源域近傍にも観測点を配置した観測網の構築が望まれる.地動ノイズや長期にわたる地表の改変を避けるという観点からも,調査坑道や最終処分場建設に際しては,坑道周辺に観測点を設置することが検討されるべきであろう.坑道内での地震観測ではGPS時計の使用が困難なため,坑道沿いのケーブルテレメトリにより地表の記録拠点まで信号伝送することが必要となる.また,AEのような高周波信号までも記録対象とした場合,微小地震観測用として開発されたデータロガーではサンプリング周波数が不足する場合もあるので,機材選定には注意を要する.さらに,地震計の設置深度と調査地域の地温勾配によっては,高温下での長期設置が可能な坑内地震計の開発が必要になる可能性もある.

微小地震モニタリングにおいては,調査初期から処分場封鎖後までの非常に長期間の連続モニタリングとなりうることを考えたシステムであることが要求される.このため,長期間の保守性,調査・事業の進展に対しても安定して存続しうる観測点,維持・更新までも含めたコスト等々の検討が重要となる.さらに,地下設置観測点からの信号伝送・保守等のためには,観測点から地表までの何らかの経路が必要となる.この経路に沿って自然状態になかった流体の通路を生じて核種拡散を早めないために,十分な経路周辺の封止・埋込措置が必要であるが,センサ系の保守性の担保と封鎖の確保が両立するための検討が必要と思われる.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

[モニタリングに向けたベースライン取得とモデル作成の考え方]

ベースラインは建設・操業によりひきおこされる変化をとらえるという性格上,建設・操業前から実施されねばならないことが理解される.またベースラインの変動は建設・操業のような人為的な原因のほかに天然プロセスによってもひきおこされるとされている.たとえば,季節変動や年ごとの変動などがこの場合考えられる.これらをできるだけ分離することはモデルの信頼性を確認する作業の上で重要である.

このためには,天然プロセスによりひきおこされる変動,これにはランダムなものもあれば,一方的経年的なものも考えられ,それらの変動をできるだけ把握する必要がある.このような変動をとらえるためには,観測を単に建設・操業前から始めるだけではなく,天然の変動を把握するのに十分な時間をかけるために,できるだけ早く開始せねばならないことを意味する.概要調査と同時に開始することと考えるべきである.

ベースラインの変動の主要な原因は地下水の変動によるものと考えられるので,地下水の水理モデルは非常に重要である.また,観測データができるだけ定量的に水理モデルに関係付けられるべきことを考慮すれば,水理モデルとは数値モデルであるべきである.数値シミュレーションを介在することにより,重力ポストプロセッサ,比抵抗ポストプロセッサ,自然電位ポストプロセッサといったソフトウェアツールによって,水理モデルをモニタリング観測データに関係付ける技術も整い始めている (當舎ほか,2001) .このような状況で,水理モデルは,ベースラインと呼ばれる開発前における状態の地質特性の定量的な表現であるとともに地球物理モニタリングの解析基盤となり,概要調査段階から作成され,開発の進展に伴って得られたデータにより逐次信頼性を確認するともに改良されるものとして位置付けることができる.

地球物理モニタリングのデータを地下水理モデルのヒストリーマッチングに使用するためのポストプロセッサは地熱分野での使用を通して改良がなされている.重力・比抵抗・自然電位以外にも,磁場や地震波速度の変動や地層変形についてもポストプロセッサが開発され(石戸ほか,2003),改良が進められている.今後,これらについても地層処分分野への適用の可能性が考えられる.

尚,微小地震ポストプロセッサというものは用意されていない.地熱地帯において,微小地震活動と坑井操作などによる流体流動の変動に伴う間隙圧変化を関連付けて解析する試みはある.

以下,個別の項目について特記事項を述べる.

1) 重力モニタリング

地表で観測された重力変化量の面積分から地下での質量変化量を推定するガウスの方法があり,地熱貯留層への適用で知られる(Hunt, 1970).地熱貯留層への適用は,測定誤差と積分範囲の打ち切り誤差の影響が大きくなる場合があって適用には注意を要するが(杉原,1998),地層処分の対象深度が数百mであれば,簡易な手法として利用できる可能性がある.

2) 比抵抗モニタリング

地表で観測される電磁場の強度は信号源からの距離や探査深度に応じて指数関数的に減衰する.地表に電極や磁場センサなどのセンサ類を設置する限り,対象深度が大きくなるほど,モニタリングの精度・分解能の低下は免れない.処分場が建設される深度に焦点を合わせて手法を選択するが,地表付近を対象とした比抵抗モニタリングも同時に実施することが必要である.地表付近からから処分場までの範囲の比抵抗モニタリングができれば,気象などの影響の評価が可能となる.また,比抵抗変化のデータは自然電位モニタリングデータの解釈にも役立つ.

3) 自然電位モニタリング

地下水理モデルとの連携において自然電位データをより定量的に活用するには,比抵抗の3次元構造を把握しておくことが不可欠である.また,ポストプロセッサへの入力データを与える際には,対象地域の岩石種や流体性状を考慮することが必要である.現在のポストプロセッサでは,ゼータ電位や流体の電気伝導度については流体の塩分濃度や温度による変化を扱えるようになっているが,岩石種による違いはユーザーが設定することになっている.岩石サンプルのゼータ電位測定が必要になる場合もあると考えられる.

4) 微小地震モニタリング

塑性変形を起こす柔らかい堆積物では応力は蓄積されない.このため,誘発地震のような脆性破壊領域か否かには,処分場対象地域の地質が大きく影響する.このような塑性変形領域や広域的な応力場を把握するために,微小地震モニタリングのみではなくGPS測量,InSAR等を利用した測地的なモニタリングの評価も重要と考える.

実際の評価にあたって参考となる知見

1) 重力モニタリング

観測期間: 建設前から閉鎖後以降も

観測手法: 地表でのハイブリッドモニタリング.建設中の一時期に連続観測も導入すると効果的.

評価のポイント: 閉鎖後に定常的になるかの確認.建設前の状態との差について,ポストプロセッサを介して水理モデルで説明

主要な参考資料: Hare et al., 2008; Sugihara and Ishido, 2008;

2) 比抵抗モニタリング

観測期間: 建設前から閉鎖後以降も

観測手法: 繰り返し測定と連続測定の併用.

水理モデルとの関係: 閉鎖後に定常的になるかの確認.建設前の状態との差について,ポストプロセッサを介して水理モデルで説明.

主要な参考資料:Slater and Sandberg (2000), Takakura et al. (2001)

3)自然電位

観測期間: 建設前から閉鎖後以降も

観測手法: マッピングの繰り返しと連続観測の組み合わせ

水理モデルとの関係: 閉鎖後に定常的になるかの確認.建設前の状態との差について,ポストプロセッサを介して水理モデルで説明.

主要な参考資料:Darnet et al., (2003); Revil et al. (2003); Ishido(2004)

4)微小地震

観測期間: 建設前から閉鎖後以降も

観測手法: 地表または地下数十mに地震計を設置して常設観測網で観測する.閉鎖前の期間だけでも坑内観測点を設けることが望まれる.

水理モデルとの関係: 微小地震が発生した場合に誘発地震の可能性を検討する.間隙圧変化との関係で考察する.

主要な参考資料:小笠原ほか(2009)

実際の評価にあたって残された課題

地層処分場での観測方法の仕様を確定するためには,相当するスケールでの事例研究は,実績が十分とは言えないので,テストフィールドでの測定を蓄積することが望まれる(Sugihara et al., 2009).

c.処分深度における水理特性

評価対象:地下水流動が坑道その他に悪影響を及ぼす恐れが少ないこと

評価指標:対象地盤の水理特性およびその異方性

評価対象の概要

処分深度の岩盤の水理特性は,安全評価に用いる地下水流動解析のみならず,概要調査段階においても,坑道の掘削効率,安定性に対して大きな影響を与える.評価すべき具体的なパラメータとしては,透水係数および比貯留率があげられるが,一般的な地表からの鉛直ボーリング孔を用いた原位置水理試験では,ボーリング孔と直交する水平方向の透水係数のみが評価可能な場合が多い.一方,特に堆積岩地域においては,堆積時の層理面に平行な方向と直交方向,すなわち多くの場合は水平方向と鉛直方向の透水係数が1〜2オーダー異なることが知られている.鉛直に掘削されたボーリング孔において,ボーリング孔沿いの透水係数を原位置で評価することは困難であるため,多くの場合は掘削で得られた岩芯試料の室内実験で評価されている.しかしながら,岩芯試料を用いた評価は,5cm〜10cm程度の試料での透水係数であり,地表から処分深度となる数100mまでの鉛直方向の透水係数分布を評価することは困難である.

一方,気圧変動等の地表に載荷される力の変動によって,水理-力学の連成変動の効果によって,井戸の水位が変動することは古くから知られており(Wang,2000),Rojstaczer (1988)は,井戸の水位と気圧変動の相関から,透水係数と比貯留係数の比である水頭拡散率を評価する手法が提案されている.また,細谷,徳永(2005)においては,多深度の間隙水圧モニタリング結果を利用することで,非線形最小2乗法によるパラメータ同定の優位性が示されている.

評価指標の設定とデータ採取

精密調査地区選定段階においては,処分深度における水理特性とその異方性が適切に評価されていることが必要である.また,その評価のためには,以下の手法が有効である.

気圧変動に起因する間隙水圧変動は,水理-力学連成解析の多孔質弾性理論によって以下のように規定される.ただし,下面の境界は無限深度で応力が周期的に変動するという条件を設定する.

気圧変動の振幅をとすると,地下水流動が生じない非排水条件における間隙水圧変動の振幅

は,細谷・徳永(2003)から,以下のように表される.

(1)

ここで,は載荷効率と呼ばれ,多孔質弾性論の構成則から以下のように定義される.

(2)

ただし,は排水条件でのポアソン比,

,

はそれぞれBiot-Willis係数,SkemptonのB値と呼ばれる,多孔質弾性論における連成関係での弾性係数であり,Biot and Willis (1957),Green and Wang(1986)により,固体粒子の体積弾性率

,排水条件における多孔質材料の体積弾性率

,間隙部分の体積弾性率

,流体の体積弾性率

,および間隙率

から,以下のように表される.

(3)

(4)

ただし,固体粒子部分が単一材料から構成される場合は,となる.一方,多孔質弾性論における地下水流動の支配方程式は,流体の静粘性係数

,地盤の浸透率

,流入流出量

,平均垂直応力

を用いて,以下のように表される.

(5)

ここで,Wang(2000)によると,岩盤の変形が一方向にしか発生しない,気圧変動による変形のような場合には,垂直応力と間隙水圧の関係は,

(6)

となる.ここで,は体積ひずみと間隙水圧の関係から生じる,時間の関数となる積分定数であり,

は

(7)

で定義される.これを(5)式に代入し,整理しなおすと地下水流動と変形を分離した式として,

(8)

ここで,は流体の密度,

は透水係数,

は重力加速度,

は比貯留係数であり,

(9)

(10)

で表される.ただし,は一次元変形を生じる場合の排水条件での体積弾性率である.ここで,岩盤の固体部分の非圧縮性を仮定すると,

および

となることから,(3)および(4)は,以下のように変形される.

(11)

(12)

これを,(9)に代入すると,

(13)

となり,既知量である流体密度,間隙率,流体の体積弾性率を用いて,載荷効率からの比貯留係数の評価,あるいは逆の評価が可能となる.

気圧変動による鉛直方向の地下水流動を考えると,変形から分離した地下水流動の支配方程式は,

(14)

となる.ここで,は深度,

は時間,

は鉛直方向の透水係数

を比貯留係数

で除した鉛直方向の水頭拡散率である.

多層地盤モデルの場合は,各層の支配方程式は,上記の支配方程式を各層ごとに記述し,

(15)

と示される.ここで添字jは層を示す.

間隙水圧を,次式のように,非排水応答

と地下水流動を伴う応答

に分離して表す.

(16)

(16)式を支配方程式に代入すると,以下の2式に分離される.

(17)

(18)

(17)式および(18)式をフーリエ変換し,周波数領域での間隙水圧の一般解を求めると,

(19)

となる.ここで,^はフーリエ変換された変数を示し,は振幅比,

は位相差.

は以下の定義で求められる.

(20)

したがって,間隙水圧変化は,係数,

を以下のように境界条件の周波数領域での表示から決定することで理論的に求められる.

地表面の境界条件;

(21)

無限深度での境界条件:

(22)

層境界での圧力連続条件:

(23)

層境界での流量連続条件:

(24)

逆に,気圧変動に対する間隙水圧の応答特性から岩盤の水理特性を評価する場合には,細谷・徳永(2005)にも示されているように,地下水流動が無視できる非排水的な応答特性(位相差0)から載荷効率gを,地下水流動の影響を受けている応答特性から水頭拡散率cを求め,載荷効率から比貯留係数Ssを評価した上で,透水係数kを算出する.従って,透水係数の評価には,間隙水圧モニタリングにおいて位相差が生じる応答波形を精度よく把握可能であることが必要条件となる.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

実際のモニタリングにおいては,間隙水圧変動は,気圧変動以外に積雪,降雨,地球潮汐等の周期的変動,人為的な掘削,揚水等による影響を受ける.間隙水圧モニタリングからの水理特性評価を行うためには,人為的な擾乱,あるいは,降雨,融雪等の影響を受けていない時期のデータを用いた周波数解析から,気圧変動あるいは潮汐の影響の成分を抽出する必要がある.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

透水係数および比貯留率のデータ自体が,精密調査地区選定段階において排除要件となることはない.しかし,取得されたデータについては,試験の品質保証も含め十分な妥当性の検討が必要である.

実際の評価にあたって参考となる知見

一例として,日本原子力研究開発機構によって,地質,水理,力学特性が研究されている,幌延地域を対象として,気圧変動に伴う間隙水圧変化の解析結果を示す.地質モデルは,日本原子力研究開発機構の調査ボーリングに関する既公表報告書である山本ほか(2002-2004)から,現在建設中の東立抗付近の地質状況を推定し,水理・力学特性は,同調査ボーリング報告書から代表値を設定した.

解析モデルは,鉛直一次元モデルとし,幌延地域の処分領域の代表的な地層である声問層および稚内層の2層構造モデルとした.上位の声問層と下位の稚内層の地層境界は,立抗周辺の想定境界深度であるGL-236mとし,上部境界は地表面,下部境界は,十分な深度としてGL-1000mと設定した.ここで,地表面境界での気圧変動の周期は,一般的に観測される周期の範囲として,3日と10日の2ケースを採用した.下部境界に関しては,不透水かつ変位0のケースと,不透水かつ応力が上部境界と同じく周期的に変動するケースの2種類のモデルを設定した.

水理的な特性としての透水係数は,調査ボーリングにおける水理試験データから,声問層,稚内層に相当する試験区間におけるスラグ試験と揚水試験の解析結果を平均し,設定した.比貯留係数は,原位置水理試験の結果からの信頼性が低いため,後述する力学試験から推定した.解析に用いた値を表2.4.3c-1に示す.

- 表2.4.3c-1 解析に用いた水理特性.

力学的特性および岩石物性は,調査ボーリングにおける岩芯試料を用いた試験結果の平均値として,表2.4.3c-2のように設定した.

- 表2.4.3c-2 解析に用いた力学特性および岩石物性.

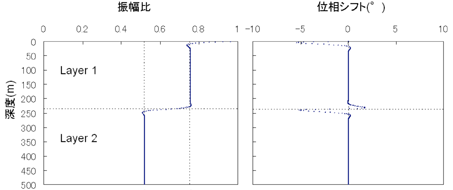

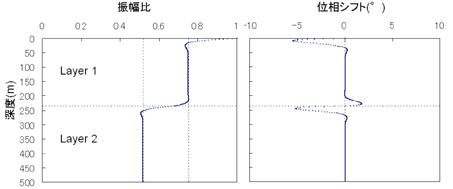

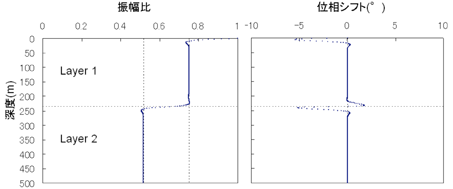

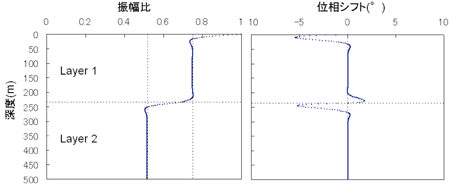

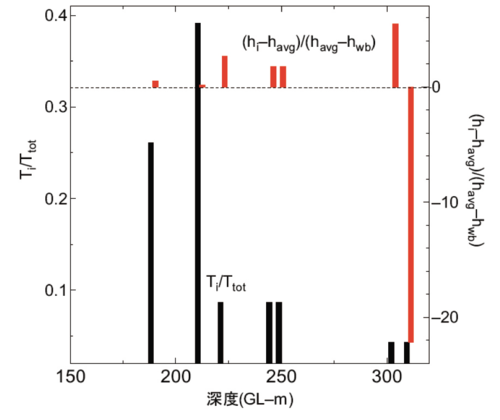

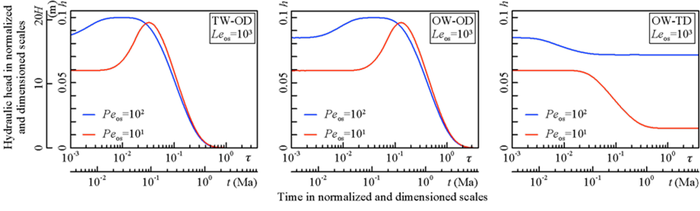

それぞれのケースに対して,汎用解析コードABAQUSを用い,1m間隔の一次元メッシュでの計算を行い,振幅比と位相差の深度分布を評価した.図2.4.3c-1および図2.4.3c-2に下部境界が不透水,非変形の境界条件における振幅比と位相差分布を周期3日と10日のケースについて,図2.4.3c-3および図2.4.3c-4に下部境界不透水,応力変動条件における振幅比と位相差分布を周期3日と10日のケースについて示す.

- 図2.4.3c-1 下部不透水非変形条件における数値解析の振幅比と位相差の分布(周期3日).

- 図2.4.3c-2 下部不透水非変形条件における数値解析の振幅比と位相差の分布(周期10日).

- 図2.4.3c-3 下部不透水応力変動条件における数値解析の振幅比と位相差の分布(周期3日).

- 図2.4.3c-4 下部不透水応力変動条件における数値解析の振幅比と位相差の分布(周期10日).

気圧変動に対する間隙水圧応答からの透水係数の評価には,間隙水圧モニタリングにおいて位相差が生じる応答波形を精度よく把握可能であることが必要条件となる.

比貯留係数に関しては,非排水的な応答特性における,気圧変動に対する振幅比のみの問題となるため,基本的には圧力センサーの分解能と気圧変動,載荷効率に帰着される.本研究で想定したモデルにおいても,載荷効率は0.5以上であり,一般に想定される気圧変動がKPaオーダーであることから,既存の圧力センサーにおいても十分に検知可能と考えられる.

一方,地下水流動に伴う間隙水圧応答を把握するためには,全体の間隙水圧応答から非排水的な間隙水圧応答を除いた,微小な間隙水圧応答を計測する必要がある.ここで示した事例における応答解析の結果で,位相差が現れている深度に関しては,地下水流動による圧力応答は気圧変動の数%から10%程度の値を示しているため,地表面近傍および地層境界近傍においては透水係数の評価が可能と考えられる.また,その深度での位相差は-5°〜2°であり,時間に換算すると,周期3日の場合は0.4時間から1時間,周期10日の場合は1.33時間から3.33時間であるため,通常の観測において位相差を把握することは可能と考えられる.

岩盤の水理特性としての水頭拡散率によって,地下水流動による間隙水圧応答を把握可能な測定限界としては,浦越ほか(2006)において,水頭拡散率と気圧変動等の載荷の周波数による無次元深度,

(25)

による検討が行われている.ここで,Qは無時限深度,fは載荷の周波数である.地下水流動による間隙水圧変動の振幅は,以上の無次元時間から,載荷の振幅の倍となる.浦越ほか(2006)では,地下水流動に起因する位相差と振幅比の相異を判別するための基準として,が条件として提案されている.

本モデルの場合に当てはめると,例えば声問層相当の第一層においては,c=3.9×10-4m2/s,f=3.86×10-61/s(周期3日),f=1.16×10-61/s(周期10日)となるため,適用深度は,17.8m(周期3日)および32.5m(周期10日)と計算される.これは,解析解および数値解の解析結果と調和的である.

実際の評価にあたって残された課題

以上の解析によって,例として示したような低透水性(低水頭拡散率)のモデルにおいても,境界部から数十mの領域においては,透水係数を算定するために必要な間隙水圧の気圧変動に対する位相差と振幅が,実際に計測が可能な範囲で現れることが示された.実際に間隙水圧モニタリングを適用する際には,岩芯試料を用いた室内透水試験等の結果から,間隙水圧モニタリングの深度,測定時間間隔,センサーの選定等を行う必要がある.水理パラメータ同定の簡便な方法としては,非排水応答から載荷効率を求め,地下水流動の応答から水頭拡散率を求める方法であるが,パラメータの組み合わせによる解の一意性の検討が必要である.

d.間隙水圧分布形成と地下水流動・物質移行への影響評価

評価対象:地下水流動が坑道その他に悪影響を及ぼす恐れが少ないこと

評価指標:対象地盤の間隙水圧分布,推定される成因

評価対象の概要

堆積岩地域においては,概要調査のような地表からのボーリング孔における深度方向の間隙水圧分布が,局所的に深度によって規定される静水圧から乖離する異常間隙水圧を示すことがしばしば観測される.精密調査地区選定において,処分深度近傍に異常高圧を示す地層が存在する場合,原因が地形および地質構造によるもので,圧力が安定的に維持されると考えると,地下施設建設時の大量湧水が懸念される.しかしながら,異常間隙水圧の原因は地形および地質要因のみではなく,圧密,あるいは化学的浸透圧等の力学あるいは化学的な要因による場合も多い.坑道への影響に関しては,地形・地質的な要因による異常間隙水圧の場合は恒常的な大量湧水が懸念されるのに対し,他の要因の場合には,湧水量が短時間で低下することが予測される.一方,地下水流動および核種移行の評価に関しては,地形および地質構想による場合は従来の地下水流動モデルで評価が可能であるが,圧密および化学的浸透圧による場合には,通常の地下水流動モデルに加え,応力変形と地下水流動の連成解析,あるいは化学的浸透圧の効果を組み込んだ地下水流動解析が必要となる.通常の地下水流動解析によって評価した場合と上記のような要因を考慮した場合では,地下水の流動方向および核種の移動方向が大きく異なる場合がある.

概要調査における間隙水圧分布およびその成因の評価手法としては,第一に概要調査において掘削されるボーリング孔での間隙水圧分布の把握を行うこと,そこで静水圧分布から乖離した間隙水圧を示す区間が存在した場合に,室内試験および原位置試験による成因の評価を行う必要がある.その結果から,成因を考慮したモデルを用いて坑道掘削時の湧水量の評価および地下水流動の評価を行う必要がある.

評価指標の設定とデータ採取

精密調査地区選定段階においては,異常間隙水圧の有無やその影響が適切に評価されていることが必要である.また,間隙水圧分布の評価のためには,以下の試験や検討が求められる.

(1)原位置における間隙水圧分布の評価

間隙水圧分布を原位置で評価するためには,ボーリング掘削直後に実施する原位置水理試験による方法と,掘削後のボーリング孔における直接計測を行う方法がある.前者は,水理試験における平衡水圧を評価する方法であり,古典的な方法としては,揚水試験における回復過程において,(1)に示すHorner時間の対数と,回復開始時の圧力との圧力差をプロットするHorner Plot法があげられる(Earlougher, 1977).

(1)

ここで,tは揚水時間,Tは揚水停止からの時間である.このプロットにおけるlog(th) = 0における切片が,無限時間における圧力回復量となるために,平衡水圧を概算として見積もることが可能である.ただし,ここで見積もられた圧力はあくまで第一次近似であるため,本来は,水理試験データの逆解析(Enachescu et al., 2004等)において,透水係数等の水理特性とともに,平衡水圧を未知パラメータの一つとした最適化を行うことが望ましい.

一方,ボーリング孔沿いの間隙水圧分布を直接計測する方法として代表的なものは,多段式パッカーによる計測システムを用いる方法である.代表的な方法として,國丸・細谷(2006)では,二重管スタンドパイプ方式の圧力モニタリング装置を改良し,間隙水圧モニタリングと,pH, 酸化還元電位,電気伝導度,温度の原位置計測および採水が可能となる計測システムを開発し,JAEA幌延深地層研究センターにおいて適用した.

その他,ボーリング孔掘削後にボーリング孔沿いの水理特性と間隙水圧の評価を行う方法として,流体電気伝導度検層(Tsang and Doughty, 2003)が近年用いられている.この方法は,ボーリング孔内水を電気伝導度の低いイオン交換水で置換し,孔内からの揚水を行いながら繰り返し電気検層を実施する方法である.本手法では,揚水によって孔内水位が低下することで,水みちとなる箇所からその地点の間隙水圧と透水量係数に従って,電気伝導度が比較的高い地下水が孔内へ流入することによって孔内水の電気伝導度プロファイルが変化する状況を計測し,揚水量を変化させて計測を繰り返す.

Tsang and Doughty (2003)において,水理特性と間隙水圧分布は以下のように求められる.電気伝導度の上昇が観測された点に関して,孔内への流入/流出量は,

(2)

で表される.ここで,は地点iにおける流入/流出量,

は透水量係数,

は平衡水位,

は孔内水位,

は影響半径,

は孔径である.また,

は定数項を括った実効透水量係数である.ここで,複数の流入/流出点における流入/流出量の合計は揚水量

であることから,

(3)

ここで,揚水量をからに変化させ,各流入流出点における流量をとすると,(2)および(3)は,それぞれ,

(4)

(5)

となる.ここで,は,揚水量の際の孔内水位である.ここで,(4)と(2)及び(5)と(3)の差をとり,

とすると,

(6)

となる.

また,(5)を変形すると,

(7)

ここで,は,揚水量0の際の孔内水位である.(4)と(7)の比をとり,式を変形すると,

(8)

(6)を(8)に代入し,を消去すると,

(9)

これから,流入/流出点の平衡水位(間隙水圧)は,各点での流入/流出量が推定できれば評価可能となる.電気伝導度プロファイルの時間変化から流入/流出量を推定するためには,電気伝導度と塩分濃度の関係式を仮定し,孔内の一次元移流拡散方程式を解き,その結果として計算される電気伝導度プロファイルが,実測を再現するような流入/流出量分布を求める.

流体電気伝導度検層は,日本国内においてもJAEA瑞浪超深地層研究所における花崗岩地域での適用例(Doughty et al., 2005)を初めとして,き裂系堆積岩地域における適用例(伊藤,2008)等,事例が増加している.

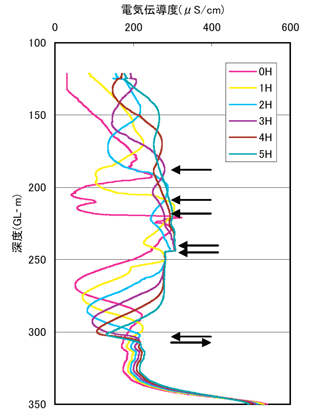

一例として,伊藤(2008)における北関東地域の堆積岩地域での適用例における揚水時の電気伝導度プロファイルの変化を図2.4.3d-1に示す.

- 図2.4.3d-1 北関東堆積岩地域における揚水時の流体電気伝導度検層による電気伝導度プロファイルの経時変化,図中の矢印は、電気伝導度の変化が見られる流入/流出点を示す(伊藤,2008).

このプロファイルから,一次元移流拡散解析による流入/流出量の最適化と,(6)及び(9)式を用いた結果,図2.4.3d-2に示す透水量係数,平衡水位を評価している.

- 図2.4.3d-2 流入/流出量の最適化結果から評価された透水量係数と平衡水位の分布(伊藤,2008),透水量係数及び平衡水位は(6),(9)式における規格化された値で示されている.

(2)異常間隙水圧の成因と地下水流動への影響

堆積岩地域における異常間隙水圧は,地形・地質構造に従う地下水流や溶存物質濃度差による化学的浸透などの安定的な流れの場に支配されるものと,圧密や地殻運動による地層自体の変形,岩石と間隙流体の相互反応による間隙率の変化,ガス・熱の生成など地質学的,地化学的プロセスにともなう長期的な地質媒体あるいは流体の体積変化に支配されるものに大別される(Neuzil,1995).異常間隙水圧が地形・地質構造に従う地下水流または化学的浸透などの安定的な流動場によって形成されている場合には,現在の水理地質的な場の理解によってその成因が特定することが可能である.一方,地質学的・地化学的プロセスが現在も継続している地域では,上記の安定的な流れ場の理解に加え,諸プロセスの原因となる地質の変遷を明らかにし,間隙水圧への影響を評価する必要がある.いずれの場合においても,地層中での低透水性層の存在が異常間隙水圧に大きく関係するが,地形・地質構造による異常間隙水圧は低透水性層の水理的なバリア機能によって周囲の高透水性層において持続するのに対し,化学的浸透や地質・地化学的プロセスによる間隙水圧異常は低透水性層内部で生じる浸透流あるいは地質媒体・流体の体積変化が原因であるため低透水性層内部において持続する.従って,ボーリング孔調査において低透水性層内部で異常間隙水圧が認められる場合には,浸透流あるいは地質・地化学的プロセスによる地質媒体・流体の体積変化の影響を検討し,坑道掘削時の湧水量および地下水流動の評価では異常間隙水圧の成因を考慮したモデルを用いる必要がある.

上記の異常間隙水圧の成因は単一の地下水流動モデルとして,

(10)

で表される(Neuzil,1995).ここで,は全水頭,

は全応力,

は温度,

は間隙率,

は時間,

は注入/揚水流量,

は流体密度,

は流体フラックス,

は比貯留率,

は力学的載荷効率,

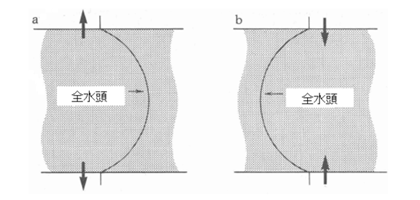

は熱膨張効率,左辺第4項は地化学的プロセスによる間隙率の変化量である.(10)は左辺で表される水頭,全応力,温度,間隙率の変化による流体質量の増分が,右辺で示される流体質量の発散と釣り合うことを表している.Neuzil(1986)は,(10)で表される間隙水圧異常の成因と流体の移動方向を図2.4.3d-3のよう定性的に説明している.

(10)および図2.4.3d-3からは,流体及び地質媒体の圧縮,温度増加,間隙率の低下によって流体圧が蓄積した地層から流体が発散し,逆の場合には流体が流れ込むことが分かる.すなわち,流体及び地質媒体の体積変化によって異常間隙水圧が発生している場での流れの方向は流体圧の勾配と概ね一致すると考えられる.

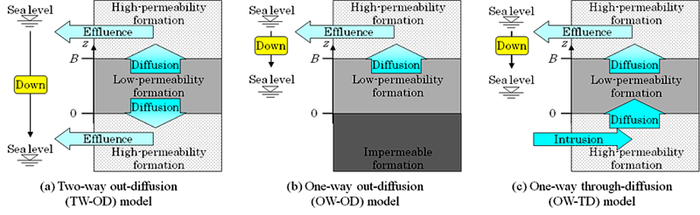

- 図2.4.3d-3 低透水性層と近傍の高透水性層における水頭および流れの模式図.

図中,網掛け部分は低透水性層,矢印は流れの方向,水頭は右側が高い.(a)圧縮ひずみ,熱膨張,続成作用による空隙率の低下による低透水性層の流体発生源としての働き,(b)引張ひずみ,熱収縮などによる低透水性層の流体吸収源としての働き(Neuzil,1986より一部改変).

一方,化学的浸透は溶存物質濃度差が安定的に保たれる場合には低透水性層において持続する.この化学的浸透の影響は(10)における流体フラックスに現れ,

(11)

で表される.右辺第一項は圧力勾配および重力勾配によるフラックス,第二項は化学的浸透によるフラックスである.ここで,は透水係数,

は反発係数,

は重力加速度,

は浸透圧である.反発係数

は,地質媒体が半透膜として機能し化学的浸透を発生させる能力を0〜1の間で表し,完全な半透膜として挙動する場合には1をとる.(11)において,右辺の2つのフラックスは正負逆の符号をとり,化学的浸透の影響下における地下水の流動方向は右辺第一項で表される見かけの導水勾配と逆向きとなりうることを示している.従って,通常の地下水流動モデルによって化学的浸透の影響下にある地下水流動を評価した場合には,実際とは異なる方向に地下水が流れていると判断する危険性があることが指摘されている(Marine and Fritz, 1981).また,近年では原位置地層における化学的浸透の発生と間隙水圧の変化が観測され(Neuzil,2000),非常に大きな間隙水圧の変化が発生する可能性があることが報告されている(Neuzil,2009).このことから,堆積岩を処分候補地とする各国では,化学的浸透の地下水流動への影響が注目されている(Garavito et al., 2007; Horseman et al., 2007; Cruchaudet et al., 2008; Rousseau-Gueutin et al., 2009).

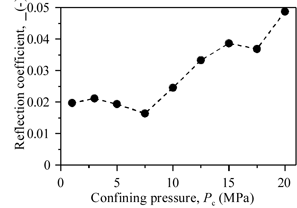

堆積岩の反発係数の測定は日本国内においても竹田ほか(2011)によって実施されており,図2.4.3d-4に示すように,拘束圧の増加にともない反発係数が増加することなどが明らかになっている.

- 図2.4.3d-4 拘束圧の増加にともなう珪質泥岩の反発係数の変化(竹田ほか,2011). →画像を拡大

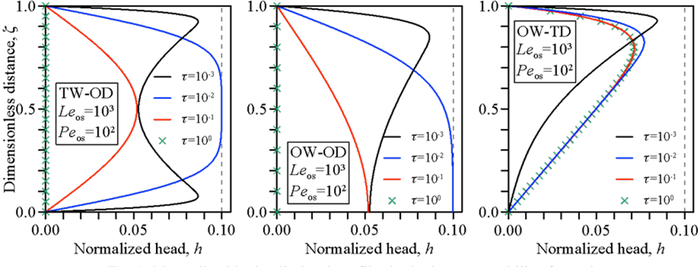

一方,地層スケールでの化学的浸透の持続性や地下水流動方向への影響評価も(10)において他の成因を無視した簡易なモデルによって検討されており,図2.4.3d-5に示す各一次元モデル中での,間隙水圧,化学的浸透の発生下での流体フラックスが図2.4.3d-6及び7のように評価されている.

図2.4.3d-6では浸透圧による間隙水圧の増加パターンは低透水性層への塩の供給,水理的な境界条件に影響を受けることが分かり,図2.4.3d-7からは,化学的浸透は見かけの間隙水圧勾配から算出されるフラックスと比較して非常に小さくなることが示唆される.また,同様のモデルを用いた検討から図2.4.3d-8に示すように水理および拡散パラメータによっては地質学的タイムスケールで異常間隙水圧が持続することが示唆される.

- 図2.4.3d-5 海成起源の低透水性層中での塩の移動の概念図(Takeda et al.,2009).

- 図2.4.3d-6 低透水性層中での間隙水圧の経時的変化(Takeda et al.,2009).

- 図2.4.3d-7 低透水性層中での化学的浸透下でのフラックスと見かけの動水勾配から評価されるフラックス(Takeda et al.,2009).

- 図2.4.3d-8 図2.4.2d-5中の各モデル内での最大間隙水圧の経時的な変化(Takeda et al.,2009).

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

概要調査におけるボーリング孔を利用した間隙水圧計測では,先述の「原位置における間隙水圧分布の評価」で指摘した掘削・揚水による間隙水圧の撹乱に加え,低透水性の堆積層では孔内水と周囲地層の間隙水の溶存物質濃度差にも配慮が必要となる.これは孔内水として意図的に溶存物質量の少ない水を利用する場合には,孔内水と間隙水の溶存物質濃度差により孔井周囲で化学的浸透が発生し,パッカーで区切られた孔井内のモニタリング区間の圧力が定常的に低くなる可能性があるためである.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

異常間隙水圧の有無自体が,精密調査地区選定段階において排除要件となることはない.しかし,その影響は長期的安全性の確保を判断する上で必要な事項であるので,異常間隙水圧の成因を検討することは不可欠である.特に,静水圧から乖離する間隙水圧が地形・地質構造に従う地下水流だけで形成されていると解釈できない場合には,化学的浸透や地質学的・地化学的プロセスの影響を検討することが必要となる.このためには間隙水の溶存物質・ガス,各層序を代表する岩石コアの水理・拡散・化学的浸透にかかわるパラメータ,調査対象地域の地層の変遷に関係するデータを精密調査地区選定段階においても取得しておくことが望ましい.

実際の評価にあたって参考となる知見

原位置における間隙水圧の測定については,先に示した通り,Enachescu et al.(2004)により原位置水理試験の逆解析において水理パラメータとともに平衡水圧も未知パラメータとして評価する手法が適用されている.多段パッカーを用いた多深度の間隙水圧・水質モニタリング,間隙水サンプリング手法は國丸・細谷(2006)によりJAEA幌延新地層研究センターにおいて適用実績がある.また,水理特性と間隙水圧を同時に評価する手法としてTsang and Doughty(2003)による流体電気伝導度検層が近年用いられている.

異常間隙水圧は石油・ガスなど流体資源探査においても重要な問題となるため,その成因については古くから検討されてきており,地質・地化学的プロセスによる影響はOsborne and Swarbrick(1997)などにより詳細に検討されている.しかしながら,異常間隙水圧の成因としての化学的浸透についての研究事例は乏しく,Neuzil(2000)による原位置実験を機に地層処分にかかわる研究機関で注目されてきたが(Garavito et al., 2007; Horseman et al., 2007; Cruchaudet et al., 2008; Rousseau-Gueutin et al., 2009),依然として実験データの拡充と知見の整備が必要とされている(Neuzil,2009).

実際の評価にあたって残された課題

堆積岩地域における異常間隙水圧は,低透水性層のバリア機能に加え,低透水性層内部での化学的浸透や地質・地化学的プロセスによる影響を受けている可能性がある.このため,長期的安全性の確保を判断する上で必要な地下水流動の評価を実施するためには,従来の地形・地質構造に従う地下水流動評価モデルに化学的浸透など異常間隙水圧の成因となりうる現象を取り込むことが必要と考えられる.

e.生物化学調査手法

評価対象:指定済み,法令文章等

評価指標:定量的に評価できる指標の例示

評価対象の概要

微生物は微視的な単細胞生物の総称で,その大きさから空隙や割れ目といった地層中の微小空間に生息が可能である.これまでの白亜紀または新第三紀の固結した地下深部堆積岩を用いた研究により,直径0.2μm以上の空隙が存在すれば活動することが知られる.また結晶質岩の地下水中にも微生物は生息し,地下水の特に還元的な化学状態の形成において重要な役割を果たすと考えられている.

地下深部における微生物の活動は,空間や栄養の不足により一般的に低いレベルと推定されているが,掘削・地下坑道建設等の生息場の物理化学的変化により,活動レベルが上昇し,水理化学場に影響を与える可能性が考えられる.

悪影響として,

1) 可燃性ガス(メタン)の生成による立地調査や処分場操業時の安全性低下

2) 腐食性物質 (水素・硫化水素)の生成によるキャニスターの隔離性能低下

3) キレート剤(有機酸やシデロフォア)や無機コロイドの生成による核種移行の促進

が挙げられる.

良い影響として,

1) 立地調査および処分場建設・操業時に地下空間に持ち込まれた表層由来物質(有機物や酸素等)の消費による回復過程の促進

2) 悪影響の1)から3)に挙げた化合物と無機コロイドの消費,および核種移行を促進する天然腐植物質の分解が考えられる.また,影響の善悪が微生物の生活様式によって変る場合,すなわちバイオフィルムと呼ばれる固相に付着するか,微生物コロイドとして地下水中に浮遊するかにより,細胞に吸着または鉱物化した核種の移行を遅延するか,促進するかが異なる.

上述の影響は人工バリア性能が安全評価上担保される処分場の埋め戻し後1000年以内に人為的な擾乱を受ける前のベースラインへと回復することが望ましい.従って,回復過程をモニタリングする上でも,1000年以降の微生物影響の将来予測をする上でもベースライン情報の取得は重要である.

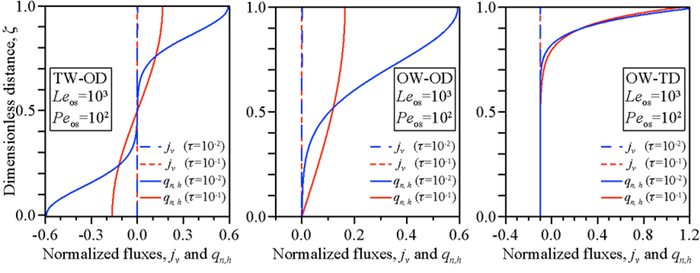

評価指標の設定とデータ採取

微生物影響については1980年代後半から指摘され,処分場建設の許認可申請が行われたアメリカ,および許認可申請が行われる予定の北欧諸国のサイトにおいても微生物調査が行われている.地下微生物生態系の実態は科学的知見が乏しいため,立地調査時に採取した高品質な掘削コアまたは地下水試料を用いて解明した後に,処分場性能への具体的な影響を考察する必要がある.先行例として,フィンランドOlkiluotoの処分場候補地において行われた立地調査において,銅キャニスターを腐食する硫化水素が,地下水中で微生物活動により生成される深度が500 mより浅い深度であったため,処分場建設深度を500 mに設定することの科学的根拠の一つとなっている(Pedersen et al., 2008).従って,バイオマス,代謝様式・活性および群集構造といった微生物評価指標と微生物代謝に関連する化合物の地下水中での濃度および同位体組成の化学分析を組み合わせた評価指標の設定が必要である.

母岩が結晶質岩の場合は,微生物の生息場が岩石亀裂中の地下水であるため,地下水から取得するデータが評価指標になる.一方,母岩が堆積岩の場合は多孔質媒体中の空隙が微生物の生息場であるため,掘削コアおよび掘削コアから抽出した間隙水がデータ取得の対象となる.また,堆積岩は空隙サイズにより微生物の生息場が制約されていることが知られるため,掘削コア中の空隙サイズが微生物影響の明確な評価指標になる.固結度の高い堆積岩で亀裂系を介した地下水流動が卓越する場合は,地下水も採取して評価する必要がある.

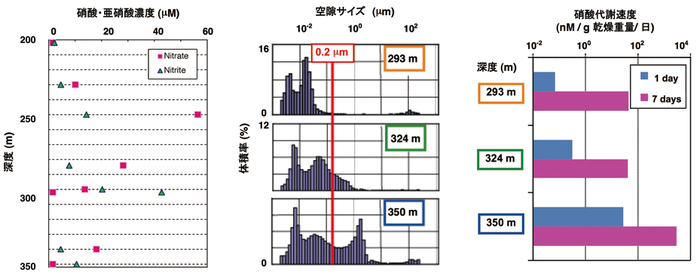

図2.4.3e-1は栃木県那須烏山市の第三紀堆積岩を対象とした深度350 mの掘削調査の取得データである.法定処分深度の300 mより深い掘削コア中の間隙水に,亜硝酸・硝酸塩イオンといった酸化的な化合物が含まれ,亜硝酸・硝酸塩イオンで代謝する微生物の活動が検出された.しかし,微生物による硝酸代謝速度はコア中の0.2 μm以上の空隙の割合と相関しており,空隙サイズの小さい地層中は微生物活動のレベルが低く,影響を考慮しなくても良い科学的根拠となる可能性が示された(Suzuki et al., 2009).

- 図2.4.3e-1 烏山ボーリングコアの生物化学特性の解析例.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

精密調査地区選定段階では,地表からの掘削調査により評価指標のデータが取得される.結晶質岩および固結した堆積岩の深度300 mを超える大深度掘削は,ロータリーコアバレルを用いた工法が一般的である.この工法はカッティングスの除去やコアビットと岩石との摩擦熱を冷却するため掘削流体が用いられる.岩盤が比較的健丈な場合は,清水による掘進が可能である.しかし,孔壁崩壊の恐れがある岩盤や,ガスに富む地層を掘削する際は,泥水を使用しなければならない.従って,処分場候補地の岩盤特性により,掘削流体の混入による地下微生物生態系の擾乱については影響の度合いが異なる.従って,精密調査地区選定段階でベースライン特性が取得できない可能性について考慮が必要である.

一方,地下処分場施設を用いた精密調査において,坑道からのショートレンジの水平掘削調査が想定される.掘削流体に現場で湧出する地下水を用いられる場合もあり,掘削時の擾乱の影響は小さいと想定される.しかし,坑道建設時に大量の地下水が湧出するために,浅層地下水の流入や水圧の高い深層地下水の上昇により,深度の異なる地下水の混合が起きる事が地下実験施設を用いた先行研究から明らかなっている.また圧力低下による脱ガスの影響や掘削影響領域(EDZ)中の岩盤特性の変化も想定されるため,ベースライン特性の把握は困難であることが予想される.ただ,低透水性の地層を対象にした場合,上記の擾乱の度合いが小さく,地下処分場からの調査時にベースラインに近い評価指標データが取得できる可能性がある.

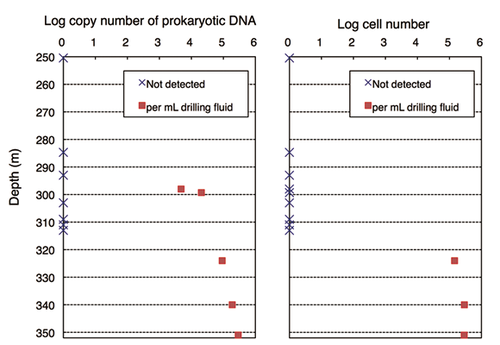

以上の事柄を考慮すると,地表からの調査時に擾乱をできるだけ低減するような掘削流体を選択する必要がある.烏山ボーリングでは,掘削流体による影響を最小限にするため,掘削流体を限外濾過することによる無菌処理を行い,その後窒素ガスパージと真空引きを繰り返すことで,掘削流体中の酸素レベルを0.1mg/Lに維持した掘削流体を用いて掘削を行った(Suzuki et al., 2009).図2.4.3e-2に掘進中の掘削流体のDNA解析と顕微鏡による細胞観察の結果を示すが,×で示した深度からは微生物が掘削流体中から検出されず,無菌状態を維持してコア採取する事に成功した.また,微生物が検出された四角で示した深度は,活動的な微生物が生息する可能性が高いと考えられる.この掘削工法は特に高透水部の割れ目や粗粒の堆積岩等の掘削流体に汚染されやすい地層の評価において有効であることも示された.

- 図2.4.3e-2 烏山ボーリングに使用した限外濾過による無菌処理した掘削流体の微生物解析例.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

地下水から取得した評価指標の判定にあたって考慮すべき点として,掘削影響の度合いを掘削直後からの断続的な観測により追跡する必要ある.掘削直後に採取した地下水は,掘削流体中の酸素(泥水掘削の場合は有機物)やカッティングスに含まれる成分の影響で,微生物活動が活発化している可能性がある.極端に微生物活動が高い場合は,地下水中の酸化剤の消費を促進する事により,酸化還元状態に関連した評価指標を還元的にシフトさせることも考えられる.従って,掘削影響により活発化した微生物活動が低減した状態を確認する必要がある.

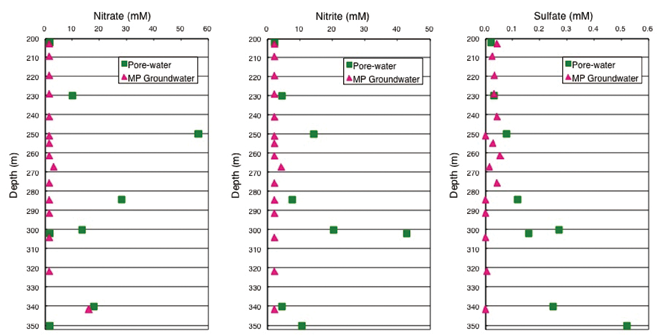

空隙サイズにより活動が制約されている堆積岩は掘削孔内で微生物活動が活発化することが考えられる.その場合,間隙水と孔内から採水した地下水で微生物代謝関連化合物の濃度に差が生じることが烏山ボーリング後のマルチパッカーを用いた地下水サンプリングにより確認されている(図2.4.3e-3).特に硝酸・亜硝酸イオンが含まれる酸化的な間隙水が,地下水ではこれらの化合物が検出されない還元的なデータが取得され,評価を誤る事に留意しなければならない.また,間隙水の抽出に関しても,コア採取後迅速に大気非接触で冷蔵保存しないと,コア中の還元成分(硫化鉄,アンモニア,シデライト,有機酸等)の酸化が進行し,硫酸塩イオン,硝酸塩イオン,炭酸塩イオン,水酸化鉄が生成されるため,誤った酸化的な評価に繋がる恐れがある.

- 図2.4.3e-3 烏山ボーリングコアから抽出した間隙水とマルチパッカーで採取した地下水の比較例(委託費報告書からの引用).

実際の評価にあたって参考となる知見

地下実験施設や処分場候補地の処分場環境を対象とした微生物調査がこれまで行われてきた(表2.4.3e-1).処分場建設の許認可申請における生物化学特性データの取り扱い,および微生物影響をどのような基準で考慮するか否かについては具体的な指針は示されていない.今後の国際的な動向を見守りつつ,国内外の地下研究施設や処分場候補地等から得られる科学的知見を蓄積する必要がある.

- 表2.4.3e-1 微生物調査が行われた処分場候補地または地下実験施設.

実際の評価にあたって残された課題

スウェーデンにおける処分場建設サイトの選考のための調査結果の国際レビューにおいて,地表からの掘削調査で取得された酸化還元状態,硫酸・硫化水素濃度,アルカリ度のデータが掘削サイト間で大きくばらつくことが問題点として指摘されている.これらの評価項目は,微生物や大気接触の影響を受け易いと考えられるため,烏山ボーリングで用いた掘削流体を結晶質岩に適用することにより,地下施設建設前のベースライン特性の把握が可能かどうか確認する必要がある.また,地下水が海水の北欧諸国の花崗岩と淡水系の瑞浪超深地層研究所で,生物化学特性が異なる知見が得られつつある.北欧諸国は間氷期における淡水の地下処分場への流入の影響を,我が国では海水準変動における海進・海退の影響をそれぞれ将来予測する必要性がある.従って,淡水と海水を地下水とする花崗岩体の処分場環境の知見を集約することにより,確度の高い将来予測を可能にすると考えられる.

堆積岩を対象とした調査手法の問題点として,掘削コアから顕微鏡による細胞観察やDNAを用いた生息種の特定が技術的に不可能であった.この問題が,新規に開発されたDNA抽出法の導入により解決されたため(Kouduka et al. submitted),処分場の可能性のある堆積岩体を対象とした調査を行い,今後知見を蓄積する必要がある.また図2.4.3e-1に示した微生物代謝活性評価において,元来固結した堆積岩を粉砕したスラリーを用いて室内試験が行われている.空隙構造が維持されないと,微生物代謝活性は指数関数的に培養日数と共に上昇することが知られており,原位置のレベルとはかけ離れた過剰な評価になる恐れがある.特に微生物由来のメタンの多い我が国の堆積岩を対象とした場合に,現在微生物によるメタン生成が進行しているのか,それとも過去の活動で生成したものかを判別する上でも,空隙構造を反映した微生物代謝活性測定手法の確立が必要である.核種移行への微生物影響については,処分場環境に生息する微生物を用いて核種との相互作用の有無を検証する手法の確立が必要である.

(4)深部流体

評価対象:深部流体の性質と流量

評価指標:深部流体による地下水系(化学的性状)変化の想定

評価対象の概要

プレートの沈み込み帯に位置する日本列島では,多くの構造線や断層の存在や新たな地殻変動による起源の異なる地下水・流体の上昇・混合などがあり,放射性廃棄物の処分地深度である300m以深の地下水について未解明な部分が多い.この深度では,地下水流動系に天水起源でない流体成分が含まれていることがある.ここでは,この非天水起源の地下水を深部流体と呼ぶ.深部流体は,ガス成分を多く含み,高塩濃度であるものが多く,化石海水・油田鹹水と呼ばれている流動せずに地層中に長期的に停滞している水(長期停滞水)あるいは,近畿〜中部地方に広域に存在している有馬型温泉水に代表される深部上昇水(Kazahaya et al., 2003),背弧域のグラーベンの断層系から検出されるCO2を含む深部上昇流体などが深部流体である.近年,CO2を多量に含む塩水が列島に数多く存在することがわかり,その存在と深さ25-40kmで生じる深部低周波地震の震源位置が関連している事例が多数発見されている(Kazahaya et al., 2011).この事実は,CO2を含む塩水が地殻深部から上昇してきたことを強く示唆するとともに,この深部流体による地下水系に与える将来にわたる影響予測ができる可能性がある.

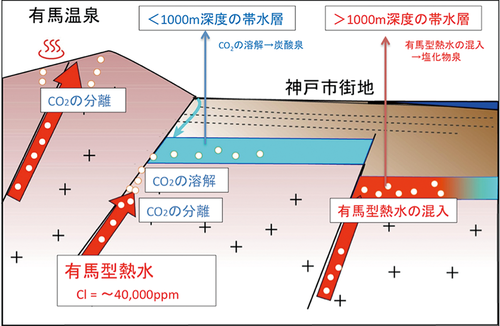

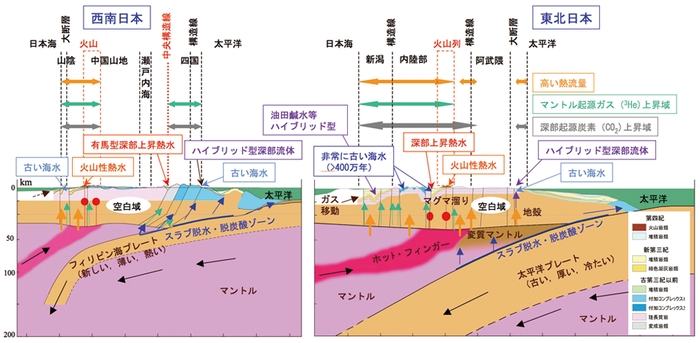

深部流体には,高温,高塩濃度,低pHで多量のCO2を含む流体(たとえば,有馬型温泉水;松葉谷ほか, 1974)があるため,地下水の反応性の変化に大きな影響を及ぼす可能性がある.有馬型熱水の典型例は,有馬温泉に代表される有馬-高槻構造線沿いに自然湧出しており,有馬温泉においては地表で沸騰温度である.それが深部帯水層に混入している事例が神戸・大阪などにおいて見られるが,深さ1600mでは有馬型熱水を多量に含む塩水層をなし,1000mより浅い深度では炭酸成分の多い地下水層を形成している(図2.4.4-1).これは,有馬型温泉水の元になる深部上昇水が多量にCO2を含んでいるため,1000m以深においてCO2が分離上昇し,より上位に存在する地下水を炭酸泉化していることによると考えられる(Moriawa et al., 2004).

- 図2.4.4-1 神戸地域における有馬型熱水の上昇とCO2の分離・溶解による炭酸泉化の模式図.

評価指標の設定とデータ採取

有馬型熱水の場合,1000m深度におけるCO2による飽和条件下ではpH=3の酸性を示すと考えられるため,100℃以上の温度および低いpHの特徴を持つ熱水は緩衝材やオーバーパックの機能を著しく低下させる可能性がある.一方で,CO2を含む地下水は周囲の岩石と反応すれば,ウランの溶解度を増加させる炭酸を生じる.さらに,有馬型熱水は海水の2倍に相当する高Cl濃度の特性を持っている点も考慮しなくてはならない.このほかにも日本列島には,非火山性の成因にもかかわらず,深部起源の遊離CO2や重炭酸イオンを多く含む深層地下水が全国に広く分布している.近傍に,このような深層地下水が存在する場合は,その起源を明らかにし,停滞系であるのか供給があるのかについて,調査する必要がある.また,CO2の供給がある場合には,その量についても調査を行う必要がある.深部上昇流体の存在についての判定手法としては,ヘリウム同位体比(3He/4He)と全溶存無機炭酸(TDIC)の炭素同位体比(δ13C)が有効である.前者は,マントル起源の3Heの混入の程度を知ることができ,深部から上昇する流体の3He/4He比は大気の数倍以上の値を持つ.同様に後者のδ13C値も高い値である場合は深部からの寄与が高いことを示し,遊離CO2を含む深層地下水では,δ13C値は-5‰前後のマグマやマントル起源であることを示す特徴的値を示すものが多い.

上述した特徴,つまり広域にわたり深部から熱水やCO2の供給があることは,安定大陸内に処分地の建設を検討している諸外国では見られない特徴であり,我が国ではその影響の評価を行う必要がある.従って,安全性評価のためには,処分地深度の深層地下水の現在の化学的特徴とともに,処分地深度及びその深層に存在し,上昇する可能性のある深層地下水に混入している深部流体の成分の起源,現在の化学組成・賦存量・混入量等の性状の変動予測を行う必要がある.最終的には精密調査段階において評価期間中における地下水の化学的特徴の変動とそれに伴う地下水の反応性(オーバーパックの腐食の促進・遅延の程度,核種移行の促進・遅延の程度)を評価するため,深部流体の影響の有無,影響する化学種および将来にわたる影響の程度を明らかにしておくことが重要である.影響の有無をみるためには,深層地下水の通常の水文学的調査により水温,pH,主成分および溶存ガスの化学組成と同位体組成のデータがあれば評価可能である.これにより影響する化学種についても同定できる.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

この深部流体の起源が長期停滞水である場合,高塩濃度で腐食性はあるものの賦存量はおそらく一定である.深部からの上昇流体である場合,高塩濃度,低pH,高CO2 (高温であることもあり得る)である上に,常に深部より供給されるため賦存量は無限で,地下水系への混入も定常的に続く(あるいは,増大することもあり得る)ことも考え得るため,安全性評価においては特に注意しなければならない.将来にわたる影響の程度を評価するためには,影響化学種の当該地下水系への流入量と流入経路などを明らかにしておく必要がある.そのためには,地下水系の平均滞留時間に関する情報が必要である.そのため,平均滞留時間の指標となる同位体データ(たとえば,希ガス同位体組成,放射性塩素,放射性ヨウ素,放射性炭素,トリチウム濃度)の収集は必須である.地下水は流動し混合するとともに,岩石との反応を起こすので,これらのデータから単独で平均対流時間が求まるわけではない.地下水の起源解析,地層の水理データ収集,および,周辺地下水系との混合関係解析や気相分離による分別も含めて総合的に検討されなければならない点に注意を要する.溶存ガスのデータは重要であるが,自然湧出水等の採取にあたっては,大気の混入に注意する必要がある.また,掘削井からの採取においては,溶存ガス成分が多い場合には,ガス種が発泡するため,原位置採取が望ましい.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

深部流体の起源が火成活動に関連するものである場合は,対象となる火山の将来にわたる活動についての予測が熱水供給予測に深く関係する.一方,起源がスラブから直接放出される熱水であれば,将来にわたり定常的な供給が考えられる.断層,構造線系のような熱水流入の通路となる水みちを経由して流入する場合は,その水みちの長期的な安定性も評価しておく必要がある.このように深部流体の起源によっては,将来にわたる変動予測の手法が異なることに留意しなければならない.

実際の評価にあたって参考となる知見

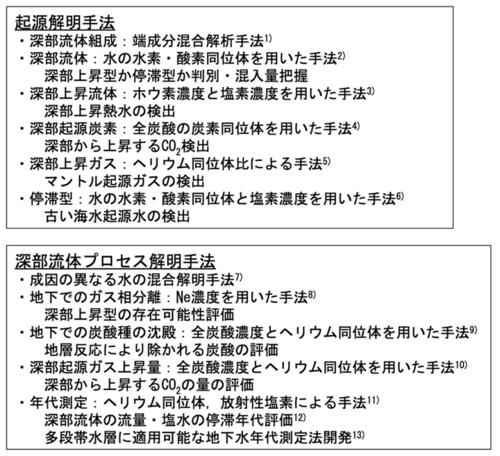

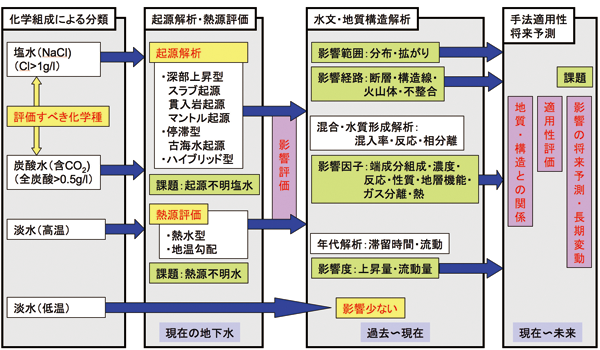

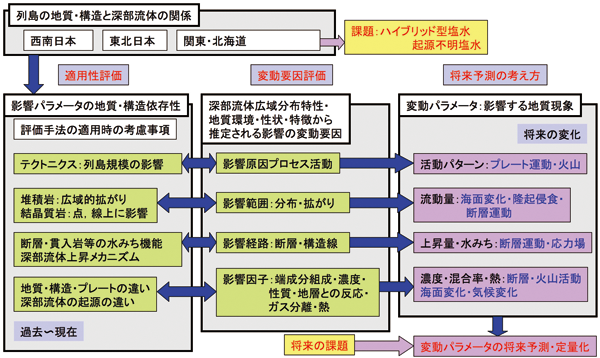

深部流体の特徴の評価とその起源の解明手法とその適用性の評価が特に重要である.すなわち,深部流体成分が地下深部から上昇してきたもの(変動性)であるのか,あるいは,長期的に深層に滞留しているもの(長期安定性)であるのかの判別がまず重要であり,その判別に間違いがあるとその後の影響の評価において,まったく異なる結果を導き出すことになる.さらに,その上で深部流体が深層地下水に混入するメカニズムとその質および量の定量的取り扱いのチェックが影響の評価に重要である.その性状,分布と地質,構造との関連について評価することができれば,深部流体が地下水に与える影響のメカニズム解明に繋がり,最終的には,今後の課題である将来予測の評価手法(予測の妥当性の評価に必要な地下水および地質変動に関連するパラメータ)を提示できると考えられる.深部流体の起源およびプロセスの推定手法は,これまでに様々な手法が開拓されてきた(産総研深部地質環境研究センター,2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 産業技術総合研究所深部地質環境研究コア, 2008; 2009).それらの手法を図2.4.4-2にまとめる.

- 図2.4.4-2 深部流体の地下水系に与える影響評価に必要な各種起源解明手法とプロセス解明手法のまとめ.

1) 産業技術総合研究所(以下産総研と略す)(2007), 2) 産総研(2008), 3) 産総研(2009), 4) 産総研(2003), 5) 産総研(2003) ,6) 産総研(2009) ,7)産総研 (2008), 8)産総研 (2004), 9) 産総研(2006), Ohwada et al. (2007), 10) 産総研(2008), 11) 産総研(2009), 12) 産総研(2005), Morikawa et al. (2005),13) 産総研(2009)

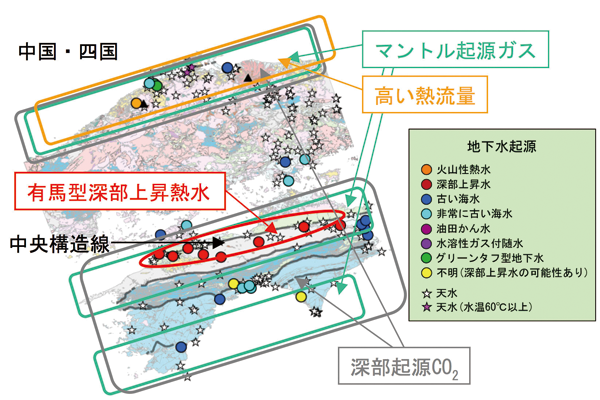

深部から上昇する流体の存在は西南日本と東北日本では異なっている.西南日本弧においては,フィリピン海プレートが南から北に向かって沈み込んでおり,沈み込みの開始は日本海の拡大に伴い約 2000 万年前に始まった.フィリピン海プレートは比較的若いため,プレートの厚みは薄く比較的高温である特徴がある.そのためスラブ内での深発地震は約60km 地下までしか生じていない.スラブ内の含水鉱物は比較的速やかに脱水する特徴があるものと考えられる.図2.4.4-3に示すように,マントル起源ガスの上昇域は山陰および前弧域の四国の広範囲にあり,スラブ直上のウェッジマントルは,まだ,フレッシュで多くのマントル起源ガスを含有していると推定される.中国山地では,厚い古生層に多くの花崗岩が貫入しており,それらがキャップロックとなり,深部起源の流体の上昇を妨げているようにみえる(図2.4.4-5).本地域では,山陰地域が最もマントル起源ガスの上昇が活発であり高熱流量である.四国の中央構造線沿いに有馬型深部熱水の上昇があり,西条市南部には標高700m地点で多量のCO2と共に塩水が自噴している場所がある.有馬型深部熱水は,スラブ脱水を起源とすると考えられているため,その上昇はジオプレッシャーにより駆動されると考えられる.上昇の水みちさえ確保されれば,どこにでも上昇しうる流体である.四国地方においては,深部起源の炭酸がいたるところで確認される.これらはその炭素同位体比および地下構造からみて,沈み込んだスラブに含まれる海成炭酸塩の分解を起源とするものと思われる.炭酸がスラブ起源である場合,同時にスラブ脱水起源の塩水も上昇している可能性がある.ただし,低温でスラブから脱水する成分は,有馬型と異なり酸素同位体比があまりシフトしていない可能性が高いため古い海水起源のものと同位体的に区別が難しい.したがって,これまで古い海水と考えられてきた塩水の一部は,深部上昇型のスラブ脱水起源の可能性がある.どちらであるかは,深部流体の影響評価の上では,変動性のものか長期安定型なのかの根本的なところで大変重要である.

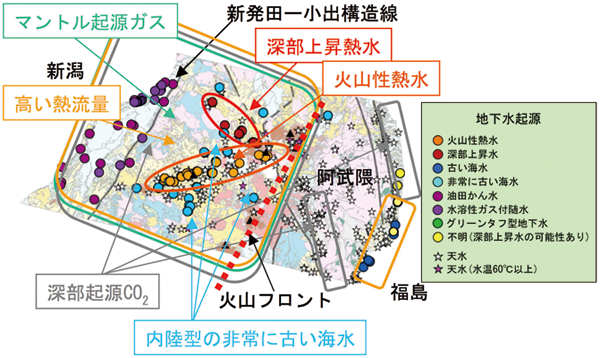

福島-新潟地域の東北日本弧(図2.4.4-4)においては,太平洋プレートが東から西に向かい沈み込んでいる場所である.フィリピン海プレートと異なる点は,このプレートは非常に古いため,低温であること,および厚いことである.沈み込むプレート内で生じる深発地震は深さ700km にまで及ぶ.マントル起源ガスの分布は火山列の西側に限られるのが,この地域の大きな特徴である.断面図(図2.4.4-5)からわかるように,火山列よりも西側にも地殻直下にマントルが存在している.しかし,その場所にマントル起源ガスは上昇していない.超長期にわたるプレート沈み込みにより,ウェッジマントル部のマントル流動が不活発で,マントル起源ガスがほぼすべて脱ガスしてしまった結果であるのかもしれない.また,スラブ脱水起源の熱水流体は,西南日本弧のフィリピン海プレート同様に存在するはずであるが,火山列より東側の前弧域の地域では深部上昇熱水も明瞭に見いだせない特徴がある.超長期にわたるスラブ脱水起源の熱水上昇によりスラブ直上のウェッジマントル部が低温化するに伴い,マントルを変質させる反応(水を吸収し角閃岩を形成)を引き起こしている可能性が考えられる.一方では,阿武隈東部に深部上昇起源成分を含む非常に古い海水が存在している.西南日本弧で見られたようなハイブリッド型深部流体である.これらも同様に低温高圧環境下でスラブから放出された深部流体の可能性を否定できない.阿武隈花崗岩地域は深部上昇型も停滞型塩水も存在せず,熱流量も低い.西南日本弧の中国山地と同様に深部流体上昇を阻むキャップの役割を果たしていると推定される.東北日本弧の内陸部に存在する塩水は,非常に特徴的である.深部上昇熱水(マグマ性)と非常に古い(>400万年)海水起源の停滞水が存在している.停滞塩水も浅層に上昇している痕跡があり,上昇機構は超長期にわたる応力による圧密・絞り出し型であると考えられる.地下深部から供給される深部上昇流体は,深部ではリソスタティックな圧力を受け巨大な浮力を持って上昇するが,停滞型塩水では広域応力場による地層の変形や堆積の進行による圧密などを上昇の起動力とすると考えられる.上昇のメカニズムが異なるため,将来予測に必要なパラメータがまったく異なることになる.深部流体の起源および成因の解明は,その化学的影響の程度の評価のみならず,影響の将来予測においても大変重要である.

- 図2.4.4-3 中国-四国地域における深部流体の分布に関する特徴.

1)四国地方の中央構造線周辺において多量のCO2を伴う深部から上昇する有馬型熱水(塩水)の寄与がある,2)四国地域のほぼ全域にわたりCO2が上昇し,中央構造線沿いおよび高知南部にマントル起源ヘリウムが上昇,3)山陰地域において広域にマントル起源ヘリウムが上昇し,その成分にCO2も含まれること,また高い熱流量を示す地域が深層地下水の高温域と一致,4)四国地域の沿岸部にやや高温のかなり古い年代を持つと考えられる海水起源の深層地下水が存在,5)起源不明の高知沿岸部の深層地下水は,有馬型よりも浅い場所でスラブから脱水した深部上昇流体の可能性,6)中国地方(いわゆる山陽地方)では,低温,淡水に特徴付けられる深層地下水が存在し深部流体の空白域

- 図2.4.4-4 福島-新潟地域における深部流体の分布に関する特徴.

1)新潟地域の平野部では油田鹹水および古い海水起源の深層地下水である水溶性ガス付随水が広範囲に存在,2)阿武隈の沿岸部では,塩水と炭酸水からなる深層地下水が交互に存在し,CO2を含む深部上昇塩水の存在の可能性,3)同時に阿武隈沿岸部では酸素同位体比がシフトした塩水が存在,4)火山フロントから新潟の新発田―小出構造線までの東西幅 120kmの広範囲にわたり,主に第三紀堆積岩地域に非常に古い海水を起源とする内陸塩水が存在,5)磐梯山から西北西方向にマントル起源ガスを伴う高塩濃度の深部上昇水が上昇,6)会津盆地から西南西に直線上に火山性熱水の上昇域が存在すること,7)只見川地域に火山性と考えられる海水より低い塩濃度の深部上昇熱水が存在,8)阿武隈花崗岩地域は,低温,淡水に特徴付けられる深層地下水が存在し深部流体の空白域

- 図2.4.4-5 西南日本および東北日本弧における地質大構造模式断面と各種深部流体の存在,分布(日本列島の地質編集委員会編(2002),丸山ほか(2004),産総研地質調査総合センター編(2007), Zhao et al.(2009)を参照して作成).

実際の評価にあたって残された課題

西南日本においては,深部流体として有馬型深部熱水の存在が重要であるが,東北日本にその存在は知られていない.東北日本でも有馬型とは異なる複数の深部上昇流体の存在の可能性が示されている.この確認と他地域において類似のものが存在するのかどうかについては,今後さらに実証的調査を行うべきである.一方では,東北日本の内陸域において非常に古いと考えられる内陸塩水の存在も確認されている.これらの詳しい年代や賦存状態などの実証的解明も深層地下水の長期安定性評価の面で重要であると考えられる.また,太平洋沿岸域にみつかる停滞型と深部上昇型の両方の特徴を有するハイブリッド型深部流体についても,成因と上昇プロセスの解明に関する調査を行う必要がある.さらに,熱源が定かでない深層地下水についても,その将来予測の評価上根本的な問題になる可能性があるため,その解明手法を構築することが望まれる.

将来予測手法に関しては,深部上昇型ではその組成,流量の推定が可能になったため,地質の長期変動が将来にわたり見込まれない場合は,将来にわたる評価が可能である.しかし,将来にわたる地質の長期変動が存在する場合,深部からの流体上昇がどのように影響を受け,変動するのかについての評価は,まだ,知見が不足しているためできない.今後は,海面変化,隆起侵食,断層運動,火山活動,気候変化等の各種長期変動事象についての将来予測結果と複合させて,将来予測の定量化手法の開発を行う必要がある.

深部流体の影響評価手法について一般化した結果と課題をまとめる.図2.4.4-6に深部流体の起源・熱源評価と地下水系への影響評価について,図2.4.4-7に深部流体の影響解明手法の適用性評価と将来予測のための考慮すべき影響パラメータ(評価対象)についてそれぞれ示す.

- 図2.4.4-6 深部流体の起源・熱源評価と地下水系への影響評価のフロー.

- 図2.4.4-7 深部流体の影響評価手法の適用性のチェック項目と将来予測のための影響パラメータ項目.