(1)侵食・堆積および隆起・沈降

評価対象の概要

侵食・堆積は地表構成物の削剥および地表への物質の付加作用であり,地球上のあらゆる地点で起きている緩慢な地質現象である.このうち侵食は廃棄体と地表との接近をもたらすため,その累積量の予測は重要である.特に,廃棄物の放射能レベルが十分減衰しないうちに,侵食により廃棄物が地表に露出するケースは避けなければならない.また,サイト影響を考慮する観点からは,侵食により廃棄物の露出に至らない場合でも,1)埋設深度の減少が線量評価に与える影響,2)荷重除去による裂かの形成等が天然バリアの水理特性にもたらす影響,3)侵食・堆積に影響を与えるテクトニクスの将来における安定性を,それぞれ評価する必要がある.

評価期間内の侵食・堆積量を予測するためには,過去の侵食・堆積量変化履歴を将来に外挿することが基本となる.そのためには,過去に形成された侵食・堆積地形面と現在の地形面とのオフセット(食い違い)量の計測と,過去の地形面の編年を行う変動地形学的手法(太田,1999;Burbank and Anderson, 2001)を用いなければならない.変動地形学的に計測されたオフセット量は,過去の局地的な気候変化・氷河性海面変化・テクトニックな隆起沈降の全ての影響が合算されたものであり,個々の現象の絶対量を分離するためには慎重な解析が必要となる.さらに,過去の侵食量を将来に外挿するためには,少なくとも1 回以上の氷期・間氷期サイクル(約10 万年)を経た指標地形面を用いることが必要である.なぜなら氷期・間氷期サイクル内では,気候や海面の変化が一定でないことは明らかであるので(例えばBasinnot et al., 1994),1 サイクルに満たない侵食・堆積変化履歴を将来に外挿しても正しい長期予測値とはなり得ない可能性がある.ダムの堆砂速度から推定される山地地域の平均侵食速度(例えばYoshikawa, 1974)も,現在の気候条件下での豪雨の頻発度を反映したものであり,地層処分の安全評価で要求される時間尺度に,そのまま外挿できるものではないことは明らかであろう.

NUMOの『概要調査地区選定段階における考慮事項』では,個別地域毎に評価する項目として,過去10万年間の隆起の総量が300mを越えていることが明らかな地域は含めないとしている.一般的には,隆起による相対的な海面低下や河川勾配の増大は侵食を加速させるので,隆起量の大きな地域を避けることが望ましいのはもっともである.しかしながら,精密調査地区選定段階においては,隆起量のみに着目した評価は以下の点で問題がある.

1) 海岸部においては指標地形面に海岸段丘を用いた隆起量の評価(旧汀線の高度変化とユースタティックな海面高度との関係から過去の隆起量が計測できる)が可能である.しかし,海岸部では氷期の海面低下による河川の下刻が顕著に表れるため,隆起量のみによる埋没深度の変化予測は過小評価となることが明らかである.日本列島周辺では過去の氷期に最大140m程度の海面低下が記録されており(小西・吉川,1999),この効果を加味した将来の侵食量評価が不可欠である.また,海面上昇期に起こる海食量は,隆起量だけから直接的に評価できるものではない.

2) 内陸部においては河岸段丘などの指標地形面を用いたオフセット量を計測するが,この量は侵食・堆積変化履歴そのものであり,何らかの仮定(例えば侵食・堆積作用を一定とする)を与えないと隆起・沈降量には変換できない.すなわち,文献などにある内陸部の河岸段丘から求めた隆起・沈降量は厳密なものではなく,用いた仮定の正当性を証明することも困難な場合が多い.内陸部の河岸段丘のほとんどは気候段丘であり,砕屑物供給量と河川流量の変化がその侵食・堆積作用に大きく影響している(野上,1981;Nogami, 1990).また,周辺海岸部の隆起・沈降量から地域の大局的な地殻変動の傾向が示されていたとしても,その隆起・沈降量が内陸部の侵食・堆積量とは等しくならないことに注意しなければならない.内陸部においては隆起量よりも侵食量が小さいことは,過去の隆起した地形面が現実に保存されていることから確実で,地域の大局的な隆起量をそのまま侵食量として内陸部に当てはめることは過大評価となる.

評価指標の設定とデータ採取

精密調査地区選定段階においては,評価期間内の予測侵食量が最終処分を行おうとする地層の深度以上となり,廃棄体が地表に露出する可能性のある地区を選定しないことが必要である.また,地下水移行シナリオによる安全評価の基本設定においても,評価期間内の侵食堆積量が科学的な正当性を持って予測されている必要がある.

既に述べたように,評価期間内の侵食・堆積量を予測するためには,変動地形学的に求めた過去の侵食・堆積量変化履歴を将来に外挿することが基本となる.そのためには,

①指標地形面の認定

②地形面オフセット量の計測

③指標地形面の編年

が求められる.①の指標地形面の認定では,野外調査や必要に応じてボーリング掘削等によって地形面構成物を採取し,その成因を明らかにすることがまず必要である.②のオフセット量については,成因が同じ指標面間で比高等を計測する必要がある.③の指標地形面の編年では,様々な年代測定手法を駆使し,地形面に時間軸を与えることが可能なデータを取得する必要がある.

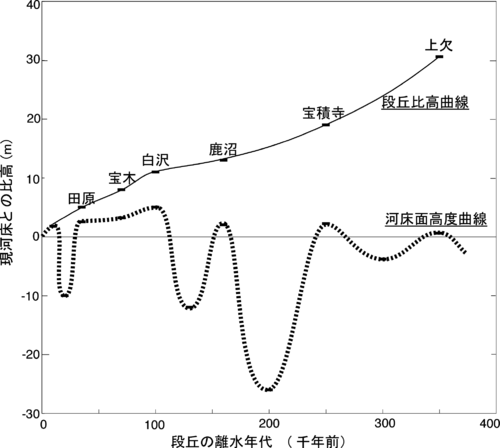

図2.2.1-1は栃木県宇都宮市の鬼怒川沿いにおける河岸段丘を用いた侵食・堆積量変化履歴の解析例である(山元,2007;吉川ほか,2010).この地域は隆起沈降量が非常に小さく,ほとんど変動を受けていない35万年前までの地形面が保存されている.段丘の比高は時代とともに小さくなるが,これは古い地形面ほど風成被覆層が厚いためである.宇都宮地域では前期更新世の河成堆積物(境林層)の比高も現河床と大差なく,長期にわたって地殻変動量が小さいので,今後数十万年先においても侵食量が30mを大きく越えることはないものとみられる.

- 図2.2.1-1 栃木県宇都宮市での鬼怒川による侵食・堆積変化履歴 山元(2007)に吉川ほか(2010)の掘削資料を追加.

破線の河床面高度曲線は,段丘を構成する河川堆積物の上面および,下面高度から作成した.上欠・宝積寺・鹿沼・白沢・宝木・田原は段丘の名称で,離水時期が古いものほど厚い風成堆積物に被覆されているため,段丘の比高は大きくなる.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

地形面の成因を特定するためには,地形面構成物の堆積学的な解析が不可欠である.仮に段丘面を対象とするなら,当該段丘が海成であるのか河成であるのか,どのような環境下で形成されたものかを構成物の堆積相解析から検討しなければならない.特に海岸部ではシーケンス層序学に基づいた解析が,定量的な相対的海面変化を復元する上で有効である(Posamentier and Vail, 1988;酒井ほか,1995).表2.2.1-1はその例で,海浜部における過去の相対的海面変化復元の代表例を示している.

- 第2.2.1-1表 堆積相解析を用いた過去の相対的海水準変動復元の研究事例.

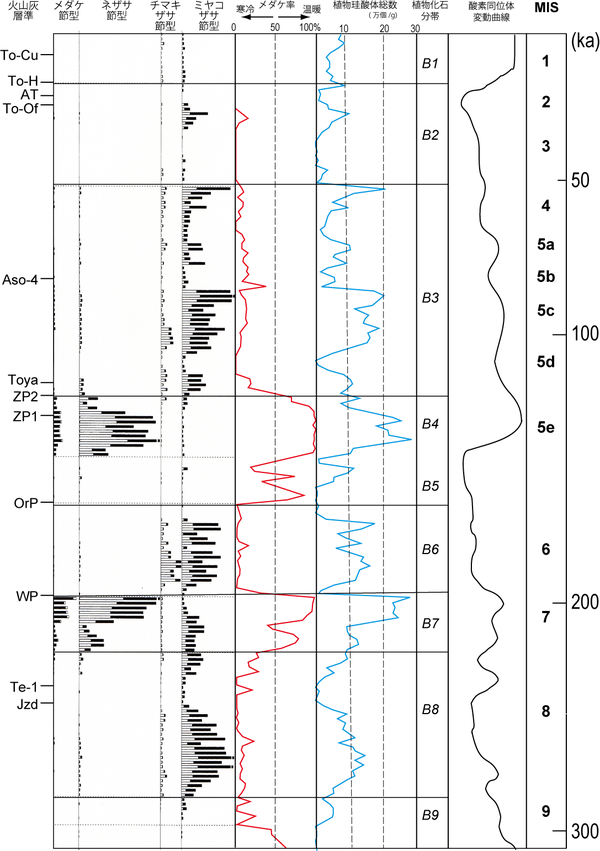

地形面の年代データは,履歴復元に最も重要なデータであるものの,通常の地形面には年代測定に適した試料が少なく,簡単には取得できない場合が多い.構成物によっては含まれる炭質物の放射性炭素年代測定や石英粒子の光ルミネッセンス年代測定によって直接年代測定が可能なものもあるが,それでも前者の測定限界は約5万年前(中村, 2001),後者の測定限界は約10万年前(塚本・岩田,2005)と地層処分の安全評価への適用には限りがある.最終間氷期やそれ以前の地形面を編年するためには,段丘構成物から年代が既知の広域テフラを検出して間接的に年代を推定することが一般的である.特に日本では段丘化した地形面上のほとんどには風成層が堆積しており,被覆風成層のテフラ層序の解析は古くから段丘編年に用いられてきた基礎的であり,かつ応用範囲の広い手法である(例えば町田・新井, 2003).また,被覆風成層に含まれる植物珪酸体を用いた古環境解析は,指標テフラの乏しい複数回の氷期・間氷期サイクルを経た古い時代の地形面の編年に有効な手法である(図2.2.1-2;産総研深部地質環境研究コア,2009(脚注1)).

- 図2.2.1-2 下北半島における段丘被覆風成中の植物珪酸体解析例.

TH -2 コア柱状図および,植物微化石分類結果および気候変動曲線との総括図.(産総研深部地質環境研究コア,2009を改変)

評価対象地域によっては編年可能な指標地形面や被覆層が全く発達せず,変動地形学的手法から有効な侵食堆積履歴が復元できない場合もありえよう.そのような地域では,調査範囲を適切な指標地形面が認定できる周辺にまで広げ,広域的な履歴から類推して対象地域の特性を評価するのは当然として,全く別の手法から独立に過去の侵食速度を算定する試みも必要となろう.編年可能な指標地形面や広域テフラなどの指標堆積物が存在しない地域では,地表を構成する岩石や堆積物(土砂)に生成・蓄積される宇宙線照射生成核種(10Beや26Al等)を用いて,侵食(削剥)速度を求めることが原理的には可能である(Nishiizumi et al., 1989; Lal, 1991,など).本手法は数10万年から100万年オーダーの侵食速度評価にも可能であることから,地層処分の安全評価への貢献は大きいものと期待される.しかしながら,湿潤環境下にあり,しかも地殻変動が比較的活発な島弧地域に位置する日本列島への本手法の適用例はまだ少なく (例えばMatsushi et al., 2006; Shiroya et al., 2010),まずは日本列島各地に本手法を適応し侵食速度データの蓄積を努めると共に,適切な試料採取地点の選定手法や試料前処理手法,新たな分析手法やデータ解析手法の開発など,今後解決するべき課題も多い.また,得られた侵食速度は比較的限られた地点(区域)の離散的な値であるため,そのデータの解釈にも注意が必要となる.今後,評価対象地域内における異なる地形・地質環境の複数地点から多くの侵食速度を求め,これらをコントロールポイントとしつつ,長期的な地形発達プロセスの理解と組み合わせて評価を進めることが求められる.

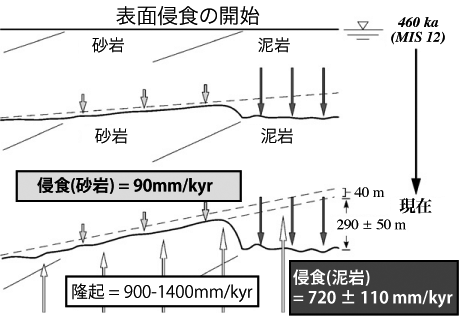

- 図2.2.1-3 千葉県房総半島における長期的侵食速度の解析例(Matsushi et al,2006を改変;和訳).

同一地域でありながら構成岩質に対応して侵食(削剥)速度に相異が生じ,約50万年間で300m近い表面高度の較差が生じたことが示されている.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

地域によっては指標地形面から遡れる侵食・堆積量変化履歴が,評価期間に対して短い場合(例えば得られた変化履歴が過去10万程度しかないケース)もありえる.むしろ,図2.2.1-1のような数十万年を越える複数の指標地形面が保存されている地域の方が例外的である.そのため,短い侵食・堆積量変化履歴を将来に外挿せざるをえない地域では,変動地形学的な将来の侵食量予測にあわせて,他の地質学的証拠に基づく隆起・沈降速度の見積もりや当該地域周辺の大局的な地殻変動の傾向を別途明らかにし,両者の整合性を別途示す必要がある.その際には,過去のテクトニクスの重要な転換期が何時,どのように起きたのかを明らかにし,その履歴から将来のテクトニクスの安定性を説明することが重要である.反対に,地質学的な証拠からテクトニクスの状態が不安定と判断されるような地域では,過去の履歴をそのまま将来へ外挿することの科学的な根拠が危うく,精密調査地区選定に係る評価の妥当性判断の際にその内容をより慎重に吟味する必要がある.

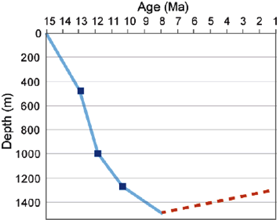

図2.2.1-4は,栃木県烏山地域でのボーリング掘削試料を用いた最大被熱時の地温勾配の見積から復元された海成中新統荒川層群堆積時から下部更新統境林層堆積開始時までの隆起・沈降曲線である(産総研深部地質環境研究コア,2009(脚注2)).8〜7 Maに陸化した後,境林層堆積までの隆起速度が一定であると仮定すると,その隆起速度はおおよそ30〜35m/100万年と極めて小さな値となる.この傾向は図2.2.1-1の変動地形学的な侵食・堆積変化履歴と概ね整合であり,宇都宮-烏山地域が非常に安定なテクトニクス環境にあることを意味している.

- 図2.2.1-4 KR-1 コア試料から推定される烏山地域の荒川層群堆積開始~川崎層群堆積開始時期までの隆起・沈降曲線.

荒川層群堆積開始を0 m とし,曲線は荒川層群基底部の隆起沈降変動を示す.赤破線はコアの鉱物組成が示す地温勾配から見積もられた新第三系頂部の埋没深度を用いた隆起削剥量を示している(産総研深部地質環境研究コア,2009).

実際の評価にあたって参考となる知見

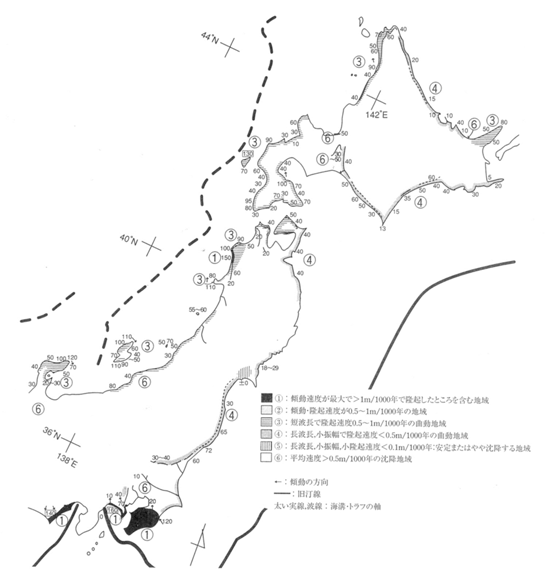

日本の海岸段丘に関する既存の情報は,「日本の海成段丘アトラス」にまとめられている(小池・町田,2001).最も良く発達する海洋酸素同位体ステージ5e(12.5万年前)の海岸段丘高度から求められた最近の平均変位速度分布を参照すると,西南日本内帯を除く日本の多くの地点は圧縮応力を反映して広い範囲で隆起傾向にあること,西南日本内帯では安定ないし海進性の海岸がかなり広いことが示されている.ただし,「日本の海成段丘アトラス」でも指摘されているようにより古い時代の海岸段丘については,編年データに乏しく,単に段丘面の高度から時代が推定されているものが多い.

一方,日本のテフラ層序に関する既存の情報は,「火山灰アトラス−日本列島とその周辺−」にまとめられている(町田・新井,1992;2003).完新世から後期更新世のテフラについては,対比の基礎となるテフラの岩石学的特徴や年代情報が地域毎に網羅されており,地形面や堆積物の編年には不可欠の資料である.詳細なテフラ層序が確立していれば,断片的な地形面しか残されていない内陸山間部においても被覆テフラ層との関係から侵食履歴の復元は十分可能である(例えばYamamoto, 2005).ただし,中期更新世以前のテフラの情報は十分とは言えず,今後も新たな知見を積み重ねていく必要があろう.

実際の評価にあたって残された課題

変動地形学や地質学的な履歴に基づき将来を予測する際に問題の一つになるのは,垂直方向の変位に比べ水平方向の変位が地形や地層に記録として残りにくい点である.例えばこのことは,侵食量の評価のうち海食による水平方向の地形変化の見積りが過去の履歴のみからでは十分に行えないことを意味している.海岸部の波による水平方向への侵食速度は,現在の海水準における数年から数十年については観測により計測事例があるが,氷期・間氷期サイクルによる海水準変動の影響を考慮した侵食速度については明らかになっていない.海食は,大局的には海面の変化速度と砕屑物の供給率に相関し,氷期から間氷期への海面の急上昇時に大規模に発生する.この時の海面変化速度は約+100m/万年と,通常の地殻変動速度を桁で上回っており,最終間氷期の下末吉海進時にも日本各地の沿岸部で顕著な海食面が形成されたことが明らかである.しかしながら,次の間氷期の再来時にどのように海食が広がるのかを予測できるような地形・地質の履歴データが得られているわけではない.同様に,海面低下時の河川の下刻がどのように水平方向に広がるのかを予測できるような地形・地質の履歴データも十分ではない.このような履歴データの取得を目的として,地層に残された侵食面の研究(例えばシーケンス層序学におけるラビーンメント面の時間・空間分布の把握等)や,テクトニクスに関連した大地形形成に関連する侵食・堆積作用の過去の履歴調査ならびに将来予測に関しても検討が必要である.このような,将来のサイトの地形変化を定量的に予測するためには,何らかのモデル計算等を用いて影響評価を行うことが必要になるが,地層処分で要求されるような時間スケールでの予測技術はこれまでほとんど開発されていないのが現状である.不足しているのは氷期・間氷期の海面変化に対する地形の応答を支配する素過程の理解であり,この分野での研究開発が今後必要となろう.

(2)海面変化

評価対象の概要

第四紀の汎世界的な海面変化(ユースタティックな海面変化)の主要な要因は陸上氷河の消長による海水量の増減であり,過去100万年間には,約10万年間隔で100mを超える海面の昇降が起こっている(例えば横山,2004).従って,地層処分の評価期間内に複数回の海面変化が起こることは確実で,地下環境に対するその影響が適切に評価されている必要がある.日本列島周辺では単純に氷期には海面が低下し,間氷期には海面が上昇するものの,このような海面変化の特徴は全地球上で共通しているわけではない.我が国に先駆け地層処分事業を進める北欧諸国でも海面変化の影響は考慮されているが,氷河に覆われる北欧では氷期の海面上昇と間氷期の海面低下が前提とされ(SKB, 2004),その評価シナリオをそのまま日本に適応することは不可能である.また,米国では,海面変化の影響が全く無視できる,内陸部の不飽和帯を前提とした検討が行われきた.それゆえ,日本では日本固有の海面変化を念頭にその評価手法・評価シナリオを独自に用意しなければならない.

海面の変化は単に地形の標高に沿って海水準の位置を上下に移動させるだけではなく,変化率に応じて侵食・堆積作用にも影響を及ぼし地形そのものも変化させてしまう(河川の下刻や海食など).海岸の移動は地下水シナリオでの移行距離に大きく影響を及ぼすだけでなく,海面自体が地下水流動の最終流出点のポテンシャルとなるため,その位置の変化は流動の駆動力に大きな影響を与えることになる.一般に海水面が低下すると,深層地下水の流動系は活発化する傾向にある.そのため,現在は流速の小さい緩やかな地下水流動場が存在したとしても,将来の低海面期にも今の状態が継続すると単純に外挿して評価することは難しい.海面の変化は内陸部においては,海岸部より影響が小さいものと考えられる.しかし,日本列島では構造線や断層等により透水性の裂かが発達している場所が多いため,地域によっては内陸部においても広域裂かを通して海面変化が地下水流動に影響を与える可能性がある点に留意する必要がある.

海面変化がもたらす地下水流動系への影響では,地下水水質の変化も予測される.海面が低下し地下水流動が活発化すると,塩水であった海岸部の地下水の淡水への置き換わりが促進される.逆に海面が上昇した場合,淡水であった海岸部の地下水が海水の浸透により塩水化することが予測される.淡水-塩水の相互作用の予測は,地下水の流動速度・塩水の浸透速度(地下水の置き換わり速度)と海面変動周期の予測に依存する.上述のように海面変動の将来予測の不確実性に加え,地下水流動速度の見積り誤差が加わるため海水面の変動に伴う地下水水質変化の予測は大きな不確実性を持つ.なお,青函トンネル掘削中に得られた海底下において,淡水と海水の様々な混合による地下水が実際に発見されている(Mizukami et al., 1977).

評価指標の設定とデータ採取

地下環境の長期評価のためには,精密調査地区選定段階において過去の氷期・間氷期に被った地下水系変化を適切に調査し,海面変化との関連を明らかにしておく必要がある.そして,そのための唯一の実証的手法は,地下水年代を求めて,超長期にわたる過去の地下水系の状態を明らかにすることである.数万年よりも古い地下水年代が得られる場所は,海面が最も下がった(流動の最も活発な)時期における地下水流動を反映していると考えられる.数千年程度の年代値しか得られない地域は,外挿はもとより,海面が下がったときの流動速度を直接推定できないため,予測不確実性の観点から処分地としては望ましくはない.反対に,地下水年代が古いほど,処分地として望ましいのは明らかである.

具体的には,概要調査地区およびその周辺において,対象地層に関係するあるいは影響を及ぼすと考えられる帯水層(もしくは亀裂性地下水)について,現地地下水調査を実施し,

① その地下水の起源

② 混合過程

③ 地下水年代等

を明らかにすることが必要である.一方で,掘削調査等により調査対象とする帯水層(もしくは亀裂性地下水)の水理特性についても,透水性,大きさ,広がり等に関する調査を行う必要がある.また,地球化学的に決定される地下水の起源,年代やそれらの特徴の空間分布が,帯水層の水理特性の分布と矛盾がないことを確認することも必要である.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

約10万年間隔で繰り返される氷期—間氷期のような超長期の変動の影響を調べるためには地下水年代も相当に古い年代まで測定が行われる必要があり,そのためにはヘリウムや放射性塩素を用いた年代測定法が有効である.本来,地下水は絶えず流動しているので,過去の履歴が証拠として残りにくい.例えば,平均滞留時間100年の地下水からは1000年前の情報を抽出することはできない.評価対象期間が超長期にわたる場合は,この点が予測の不確実性になって現れてくると考えられる.しかし,地下水年代は化学トレーサーを用いて測定される場合には,平均滞留時間で表されるため,地下水流動に影響を与える事象(ここでは,海面変動)の繰り返しパターンが想定される場合には,その周期以上の年代測定値が得られれば,十分な時間軸の長さで流動に関する将来を予測することが可能である.具体的には,地下水中に溶存しているヘリウムによる超長期年代測定手法(Morikawa et al., 2005)を用いるなど,評価対象地区の地下水年代により,海面変化による地下水流動変化の影響を調べることが重要である.例えば,年代が1〜2万年程度であれば,海面の低下時に流動し,上昇時に停滞する地下水系であり,10万年程度の年代値が得られれば,少なくとも最終氷期の期間の海水面変化に対して当該地下水系は安定であったことが示される.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

海面変化の影響評価にあたっては,地下水年代測定値が最も重要なデータとなる.沿岸部では,塩水と淡水が混合した地下水系となっており,起源の異なる二種類の地下水の混合系で成り立っている.このような場合は,ヘリウムによる超長期年代測定手法では地下水年代を一義的に決定することはできないことに注意を要する.詳細な混合解析を行い,地下水形成プロセスの解明を同時に行う必要がある.さらに,地下水がガスで過飽和になっている場合はヘリウムが気相に移動するため正確な年代値を得ることができない.元の液相に溶解した濃度を推定し,年代値を求めなければならない.

一方,沿岸部の塩水に関しては放射性塩素同位体(36Cl)を用いた年代推定法(馬原ほか,2006; 産総研深部地質環境コア,2010(脚注3))が有望である.複数の手法を用いた相互チェックあるいはカップリングによる精度向上などが望まれる.

実際の評価にあたって参考となる知見

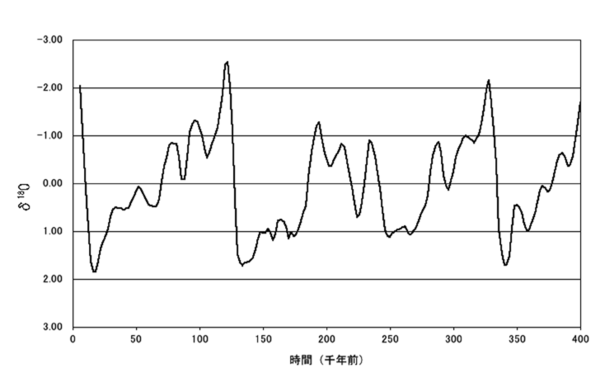

酸素同位体比(δ18O)の変化曲線に見られるゆっくりとした寒冷化と急激な温暖化を示す鋸状の変動パターンは(図2.2.2-1;Basinnot et al., 1994),10万年の再来間隔よりも短い時間スケール内で,次の氷期がいつ始まるのか,どのように変化して次の間氷期に至るのかの予測が困難なことを意味している.さらには,人為的なCO2の排出がもたらす気候の温暖化が,将来の気候変動に及ぼす影響も予測することが困難で,氷期−間氷期サイクルの周期自体が変化してしまうことも十分あり得よう.10万年の氷期−間氷期の再来間隔自体も,日射量変動にみられるミランコビッチサイクルにはなく,大陸氷床の非線形な振る舞いによるもので,将来温暖化が進行すれば本来のミランコビッチサイクルである4万年間隔に戻る可能性がある(阿部,2002).気候変動の影響を大きく受けるスウェーデンでは,このような背景から将来の気候を予測することは不可能であるとし,一方で100万年の評価期間の中では発生時期は予測できなくとも氷期−間氷期サイクルが繰り返すこと自体は確実であるので,起こりえる最大リスクをもって評価することが重要とする立場を取っている(SKB, 2004).この対応は現段階で最も現実的な戦略であり,これに従うなら海面変化の将来予測では将来の発生時期を特定することなく,氷期−間氷期サイクルにおける最大海面低下量(内陸では最大下刻量)を常に最大値として見込めばよいことになる.氷期の海面低下量については,様々な推定値が報告されているが,最終氷期の大陸氷床増加分による海面低下量は120m前後と推定されている(Nakada at al., 1991).また,過去100万年での最大低下量は,対馬海峡の陸化が起きた約60万年前と約40万年前の氷期で(小西・吉川,1999),その量は140mに達する.

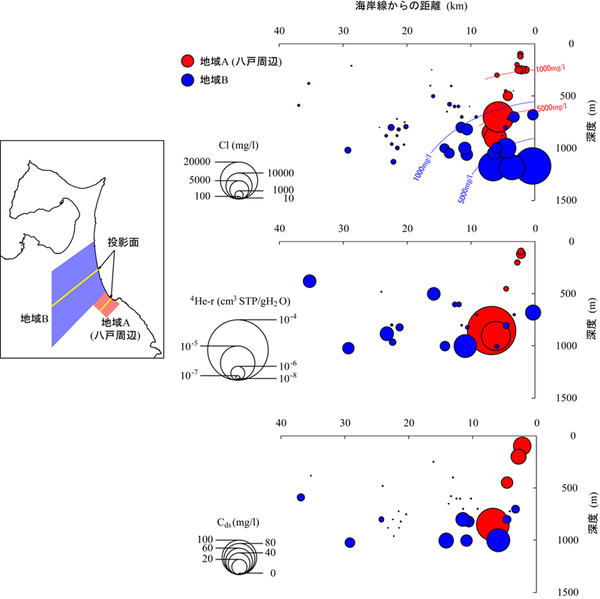

海面変化が地下水系に与える影響については,沿岸域における塩水,淡水の分布等が参考になる.青森県東部の事例(図2.2.2-2;産総研深部地質環境研究コア,2010(脚注4))では,Cl濃度が1000mg/l以下の地下水が堆積岩地域の場合は沿岸部の深度500m程度まで存在している.結晶質岩地域になるとその深度は浅くなる.沿岸部の比較的深い場所に淡水が存在することは,海面が低下していた氷期に流動していた地下水の名残であろうと考えられている.一方で,最も高い放射壊変起源の4He濃度を持つ結晶質岩地域の深度800mの塩水は数十万年の年代を持つことも示唆され,海面変化の影響をほとんど受けていない停滞水が存在していることを示している.

- 図2.2.2-1 深海底コアから得られた酸素同位体比δ18Oの変動履歴.δ18Oは海水の温度の指標であるだけでなく,さらに重要なことは,陸域に氷床や氷河として固定された水の量の指標でもある.Bassinot et al. (1994)による

- 図2.2.2-2 青森県東部,八戸周辺(地域A:結晶質岩地域)と上北全域(地域B:堆積岩地域)における地下水試料の海岸からの距離,坑井深度とCl濃度,放射壊変起源4He濃度,Cds濃度の関係.(産総研深部地質環境研究コア,2010)

実際の評価にあたって残された課題

海面変化により地下水系がどのように変化するかについては,シミュレーションが行われたことはあるが,地下水年代測定等を用いた実証的研究は未だ行われていないのが現状である.沿岸域において,どの程度の深度まで海面変化が影響するのか,また,堆積岩地域と結晶質岩地域での影響の違いはあるのか,さらに,内陸部にはどの程度影響するのか等に関する知見が不足している.

(3)地震・断層活動

評価対象の概要

地震は地下の岩盤の破壊現象であり,一般にはある面(断層面)に沿って,その面の両側の岩盤が急激にずれ動く現象である.断層面に沿って岩盤がずれ動くことにより岩盤中に振動が生じ,周辺に波(地震波)として伝わってゆく.地震波が地表に到達し,地面が揺り動かされることにより,地震動という我々が感じる地面の揺れが発生する.また,地震は地盤の隆起・沈降や水平変動,軟弱地盤の液状化現象,マスムーブメントの誘発,地下水系の変化等のほか,海底下で発生した場合には津波を伴うことがある.ほとんどの地震は処分地深度よりもさらに深い場所で発生するものの,最初に岩盤のずれが始まった地点である震源が比較的浅く(約20km以浅),地震の規模が大きい(マグニチュード(M)6.5以上)場合は,断層のずれが地表に到達してしまう(地震断層の出現).もし仮に処分地の廃棄体がこのような断層のずれの直撃を被った場合には,廃棄体は破壊され,さらに壊れた廃棄体と地表を結ぶ最短の水みちが新たに形成されることになる.それゆえ,評価期間内に断層のずれが直撃する可能性のある領域は処分施設の設計において避ける必要がある.また,サイト影響を考慮する観点からは,断層のずれの廃棄体への直撃が排除できた場合でも,1)地震活動やそれに伴う地殻変動が地下水に与える影響,2)地震活動に影響を与えるテクトニクスの将来における安定性を,それぞれ評価する必要がある.操業期間中の安全評価では,周辺で発生する大規模な地震による地震動の影響も評価の対象となると考えられるが,地下の岩盤中の地震による揺れは深くなるにつれて小さくなっていくこと,液状化が起こるような軟弱地盤は立地選定で排除されること,等が考えられるため,閉鎖後の安全評価での地震動の影響は小さいことが考えられる.

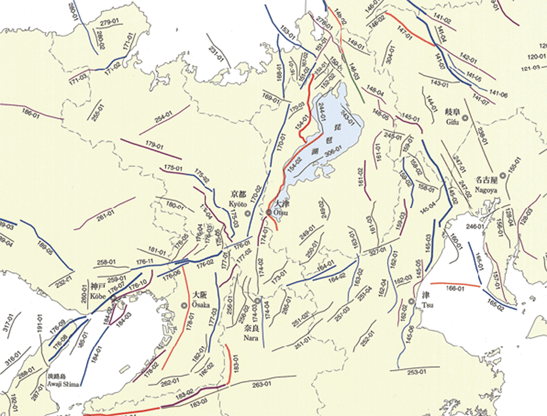

評価期間内での地震活動を予測するためには,日本における過去の地震活動履歴を将来に外挿することが基本となる.地表にずれを生じさせるような陸域での震源の浅い大規模な地震については,その多くがほぼ同一の既存の断層沿いでずれを繰り返していることが確認されており,このような断層として活断層が明らかになっている.これまでに明らかになっている活断層の分布は,「日本の活断層」(活断層研究会,1991)や産総研情報公開DB「活断層データベース」,全国主要活断層活動確率地図(吉岡ほか,2005;図2.2.3-1)に詳しい.ただし,活断層の定義は研究者によって異なっており,「活断層データベース」では約10万年前以降に繰り返し活動したものが扱われている.従って,将来10万年を越えるような長期に及ぶ期間での地震活動を予測する場合は,このような活断層の定義からはずれた断層も活断層と同様に考慮する必要がある.将来100万年の期間を評価期間として念頭に置くならば,地層処分の安全評価では第四紀に活動した断層(広い意味の活断層)を対象にする必要がある.また,従来の活断層の認定は,主に空中写真を用いた地形判読で行われているものが多く,断層そのものの現地調査が不十分なものも多いことに注意が必要である.従って,地形的に未成熟な活断層についてはこれまで見落とされているものがあり,例えば,2000年鳥取県西部地震はそのような未確認活断層沿いで発生したものである(松田,2005).しかし,このような低活動性の断層についても断層や断層岩を対象にした野外地質調査によって事前にそれらの断層を検出することは可能であり(小林・杉山,2004;相澤ほか,2005),概要調査では調査対象地域で地質学的に認められる既存の断層を対象とした調査が必要となる.

- 図2.2.3-1 全国主要活断層活動確率地図の一部(吉岡ほか,2005).

活動セグメントごとの将来活動確率が色分け表示されており,今後30年間の活動確率3%以上の活動セグメントが赤線で表示されている.また,活動セグメントごとの平均活動間隔が線の太さで表示されており,平均活動間隔3,000年以下の活動セグメントが最も太い線で表示されている.

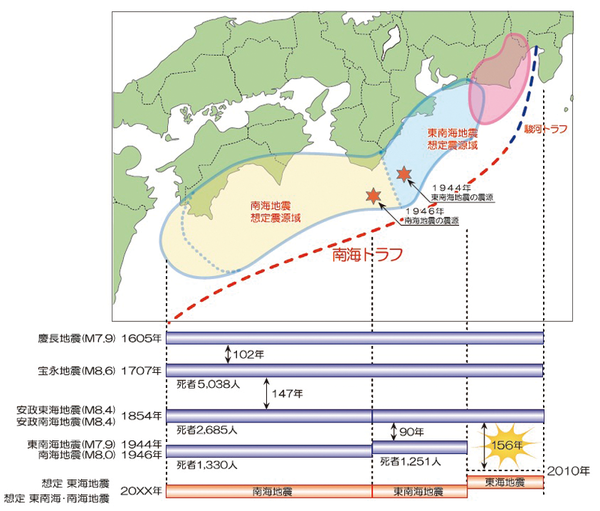

一方,日本列島の太平洋沖で発生する海溝型巨大地震については,陸側プレートとその下に沈み込む太平洋・フィリピン海プレート間の固有の場所で数十年〜百年間隔で繰り返し起きることがその特徴となっている.発生場所は,千島海溝・日本海溝・相模トラフ・南海トラフ・琉球海溝の陸側であるが,その震源域の大部分は海域にあり,地震を起こす岩盤のずれが陸域の処分施設を直接破壊する可能性は非常に小さい.ただし,関東南部から東海沿岸部,紀伊半島・室戸岬・足摺岬の先端部の地下には関東地震や東海・南海地震の震源域が伏在しているとされている(図2.2.3-2).このような地域では巨大地震時にプレート境界から分岐した断層が陸側に生じる可能性があり,海溝型巨大地震の間隔よりも数倍〜1桁長い間隔の各半島先端部の間欠的隆起はその結果であると考えられている(例えば米倉,1979;島崎,1980).従って,地表に活断層が記載されていなくともその地下に海溝型巨大地震の震源域がある場合は,断層のずれによる処分施設破壊の危険性を考慮する必要がある.また,1923年の関東地震の際に,地表のずれが房総半島や三浦半島の陸上部に出現していることが報告されている(延命寺断層・下浦断層;杉村,1973).

- 図2.2.3-2 南海トラフ沿いで発生した過去の海溝型巨大地震の震源域(気象庁HPから転載).

評価指標の設定とデータ採取

既に述べたように,評価期間内の断層運動を予測するためには,対象地区およびその周辺で過去に起きた断層の活動履歴に基づき,将来の断層運動の有無,可能性がある場合はその活動度を考察することが基本となる.特に,精密調査地区選定段階においては,

- 対象地区内の断層についての第四紀における変位の有無

- 変位のある場合,その断層の規模と姿勢・変位のセンス・変位速度

- 変位の有無にかかわらず規模の大きな断層が存在もしくは伏在する場合,その地下構造に関する地球物理学的探査結果

が全て示されている必要がある.その上で,将来の大地震発生時の断層運動が問題とならないような施設設計が対象地区内で可能か否かの判断が示されていなければならない.また,地区内での断層運動の可能性はなくとも,周辺に大地震を起こし得る活断層がある場合には,地下水移行シナリオ等でその影響が適切に評価されている必要がある.

具体的な調査法としては,評価対象地区およびその周辺を対象に,地形判読によるリニアメントの抽出と活断層地形の抽出(米倉ほか,1990;渡部・鈴木,1999),リニアメントを対象にした地表地質調査およびトレンチ掘削調査による断層の存在確認(杉山,2001),断層の形態確認(面構造・線構造の種類と姿勢,断層面の形状,変位のセンス),断層岩の性状確認(幅,色調,粘土鉱物の同定),断層変位履歴の確認(被覆層への変形の有無と活動時期の特定),ボーリング掘削による断層累積変位量の確認,地震波探査・電磁気探査・精密重力探査等の地球物理学的手法による断層地下構造のイメージング(例えば物理探査学会,1998;池田ほか,2000;麻植ほか,2004),水文地質学的調査による断層周辺の水理構造の把握,等が必要である.活断層は,複数の断層からなる断層帯として活動している事例が多いため,成熟した活断層については断層帯全体の構造発達史,特に断層活動の移動(マイグレーション)履歴,が解明されることが望ましい.さらに,活断層地形が不明瞭で,被覆層との変位関係も不明瞭な未成熟の活断層については,断層岩の性状等からその活動性の評価を試みる必要がある.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

調査結果で得られた過去の断層活動履歴を将来に外挿する際には,以下のことにも留意しておく必要がある.

- ・地域によっては被覆層との変位関係から時間的に十分な断層変位履歴が復元できない場合もあり得よう.そのような場合には,評価期間に対し短い履歴を将来に外挿しても妥当であることを地質学的に担保する調査やデータ取得が別に必要となる.例えば,断層変位の累積による隆起運動を含む構造発達史を周辺の地層からの情報から確立することで,定性的な将来予測像を示すことが求められる.

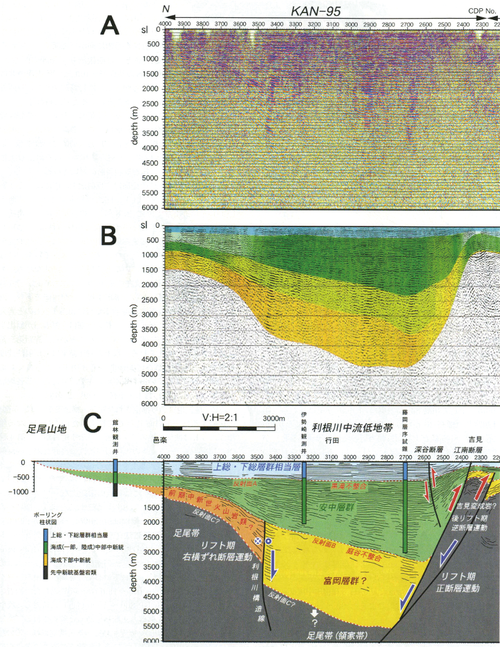

- ・日本のような活動的島弧の場合,評価対象地域およびその周辺には,地域によって存在頻度は異なるものの,既存の地質断層が必ず存在すると考えてよい.従って,確認された既存断層の再活動度の評価は,必ず求められることになろう.断層の規模については,地表地質調査によって可能な限り水平方向の広がりを把握し,広域応力場との力学的関係や周辺の活断層との幾何学的関係を明らかにしておくことが必要である.また,断層の地下構造については,処分地深度よりもさらに深い構造,例えば数km以深までの構造を,地震波探査等の地球物理学的調査によって明らかにしておくことが必要である.特に,中新世に形成された正断層群は,地下に伏在している場合が多いため(図2.2.3-3;高橋ほか,2006),地表に顕著な断層がなくともこの種の探査は不可欠である.さらに,地表に活断層が露出してなくとも評価対象地域が海溝寄りの場合,地下にプレート境界地震の震源域の存在が想定され,巨大地震発生時に既存断層が誘発ずれ変位を起こす可能性が高いため,より詳細な断層調査が必要となる.

- 図2.2.3-3 朝霞-鴻巣-邑楽での反射法地震探査断面(A),P波速度構造(B),および地質学的解釈(C)(高橋ほか,2006).

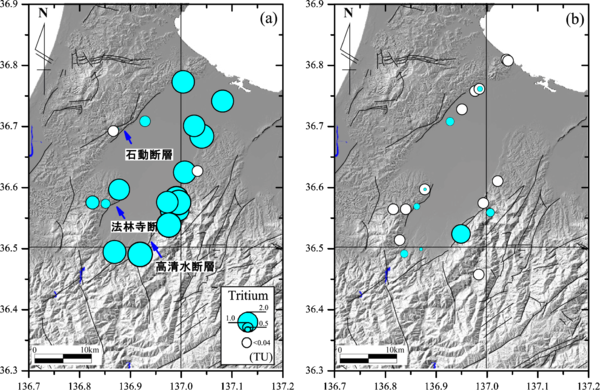

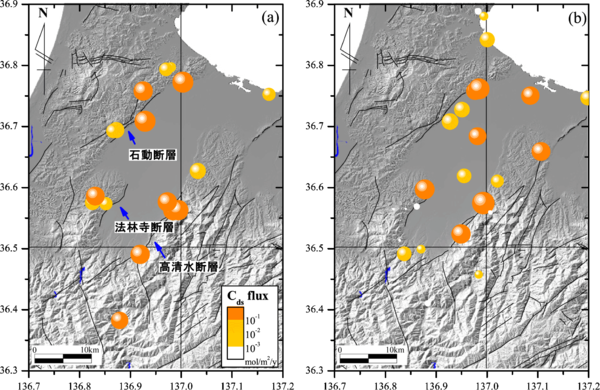

- ・水文地質学的調査では,断層そのものの水理特性の把握を行い,断層が浸透の水みち,流出の水みち,あるいは単に遮水としての機能等を明らかにすることが必要である.その際,断層上の異なる場所で水文地質学的機能が異なる場合があるので注意が必要である(図2.2.3-4;産総研,2010(脚注5)).また,周辺への影響評価のため,断層周辺の水収支の全体像を明らかにするとともに,断層近傍に存在する地下水の年代,深部流体起源のClおよびCO2フラックス(図2.2.3-5;産総研,2010*),透水性亀裂の分布,および異常間隙圧の成因,等を明らかにしておく必要がある.これらの調査手法および考慮事項は第4章(3)d.にまとめられている.

- 図2.2.3-4 富山県西部の砺波平野における地下水中のトリチウム濃度の分布.

a)浅層地下水(150m以浅),b)深層地下水(150m以深).浅層地下水(a;左図)でトリチウムが検出されなかった地点では,深層から浅層への地下水上昇が生じている.また,深層地下水(b;右図)でトリチウムが検出された場所では,浅層から深層へ地下水の浸透が生じている.

- 図2.3.3-5 富山県西部の砺波平野における地下水への深部起源炭素フラックスの分布.

a)浅層地下水(150m以浅),b)深層地下水(150m以深).浅層地下水(a;左図)で断層に沿って深部起源炭素フラックスの高い場所が存在する.また,深層地下水(b;右図)でも同様の傾向がみられる.なお,深部起源炭素については第2章(5)を参照.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

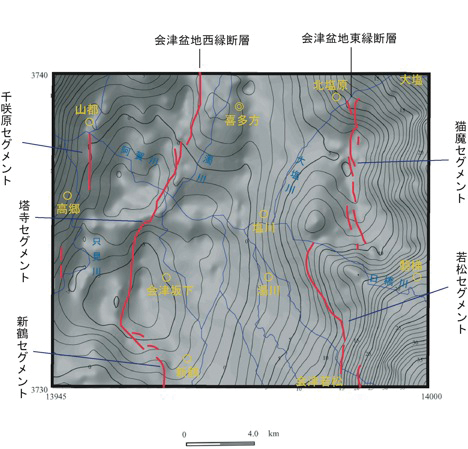

日本の活断層の多くは,日本海拡大期の前期〜中期中新世やそれ以前に形成された断層が再活動する反転テクトニクスに支配されている.例えば,東北日本で現在活動中の逆断層の多くは,元々は前期〜中期中新世の日本海拡大時に形成された正断層であったものが約3Ma以降の圧縮応力場の顕在化により随時反転再活動を始めたものであり(佐藤,1996),その再活動は第四紀も進行中である.例えば,1611年にM6.9の地震を引き起こした会津盆地西縁断層は,西側隆起の逆断層であるものの断層を挟んで西側に低重力異常が存在し,比較的若い約30万年前頃から既存の正断層が反転を開始したため元々の西下がりの地質構造が解消されきってないものと判断されている(図2.2.3-6;牧野ほか,2005).また,2003年宮城県北部地震も活断層としては地表に現れない既存の正断層が逆断層としてずれたため起きたものであると考えられている(Kato et al., 2004).一方,西日本の活動層は現在の東西方向の圧縮応力場を反映した横ずれ断層が卓越している.しかし,これらの断層も元々は南北方向の圧縮応力場で形成された横ずれ断層系が後期中新世以降に反転再活動して形成されたものであり,新第三紀以前の地質構造のずれは今の活断層のずれのセンスとは逆となっている(図2.2.3-7).また,九州地方においても,鹿児島県甑島では中期中新世に広域的な応力場変換(北東-南西方向に引っぱり応力軸をもつ正断層から北西-南東方向に引っぱり軸をもつ正断層応力場)が生ずる際,前期中新世以前に形成された断層が既存の地質断層の再活動等によって断層活動域の再編成が発生していることが報告されている(藤内,2008; Tonai et al., 2011).第四紀での反転テクトニクスの状況は将来の評価期間内も継続することが確実であり,活断層としては地表に現れない既存の断層が今後も再活動をする可能性は十分に検討する必要がある.評価対象地域やその地下に大規模な断層が存在する場合は,再活動の可能性を考慮し,ずれ破壊の影響がおよび得る領域を避けることが求められる.また,既存の断層が全く別の地震によって誘発され変位を起こすこともあり,誘発断層もしくは同情性断層と呼ばれている.このような誘発ずれ変位を避けるためにも,評価対象地域の顕著な断層は全て抽出し,それらの規模を評価して,誘発変位の影響がおよび得る領域を避けることが求められる.また,既に記述したように地下に海溝型巨大地震の震源域がある場合も,副次的な断層のずれによる廃棄体の破壊を避ける必要がある.

断層活動に起因する水文地質学的変化については,正確な予測が困難なため予測される値の最大値で評価する必要がある.処分地近傍に断層が存在する場合,特に断層が深層地下水の流出場として機能する場合には,線量評価結果に大きな影響が考えられるため,流量等の定量的評価を行った上で最大値の見積ることが必要である.地震時の水文地質学的変化,断層変位の累積による地形変化がもたらす水文地質学的変化については,予測される値の最大値で核種移行評価に組み込まれる必要がある.

- 図2.2.3-6 会津盆地の重力陰影図と活断層.

会津盆地西縁断層は西上がりの逆断層にも関わらず重力は西側が低い.

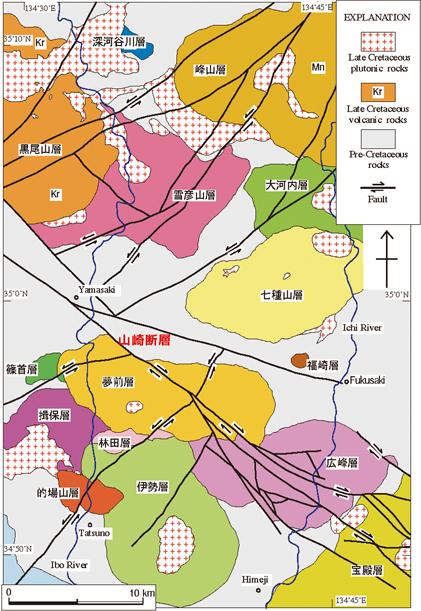

- 図2.2.3-7 山崎断層周辺の地質構造図(Yamamoto, 2003).

山崎断層は東西方向の圧縮応力場を示す左横ずれの活断層であるが,先新第三系を切る既存の地質断層は南北方向の圧縮応力場を示す逆センスの横ずれ断層系であることに注目すること.

実際の評価にあたって参考となる知見

活断層の認定手法としては,変動地形学的調査,地表地質調査,地球物理学的手法,が知られている(原子力安全委員会,2008).このうち,空中写真判読を用いた変動地形学的調査は,活断層認定の最も基礎的な研究手法として広く用いられている.しかしながら,2000年鳥取県西部地震(M=7.3)のように明瞭な変位地形を伴わない活断層(低活動性断層)の存在が知られている.この地域においては2000年10月に地震活動が起こるまで,活断層の存在はおろか,リニアメントの存在すら認定されていなかった.低活動性断層による地震活動としては2004年新潟県中越地震,2008年岩手・宮城内陸地震等の事例もあることから,低活動性断層の認定・活動評価手法の確率が必要である.

2000年鳥取県西部地震以後,この震源域周辺で詳細な空中写真判読および地表地質調査,トレンチ調査が実施され,数万年の活動周期を持つ低活動性断層の特徴が徐々に明らかにされている.これらの調査により示される以下の特徴は,花崗岩地域に発達する低活動性断層の認定判断として活用することが期待される.

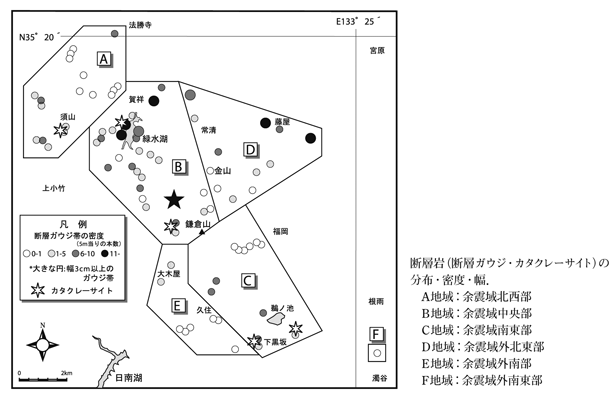

地表調査によると,活動間隔2〜3万年と予想される2000年鳥取県西部地震の震源断層周辺の比較的活動周期の短い低活動性断層は,より活動性の乏しいものに比較して,断層ガウジとよばれる断層粘土と破砕物からなる破砕帯の空間分布頻度が高く,発達の程度(断層ガウジの幅)も広いことが報告されている(図2.2.3-8;相澤ほか,2005).従って,高田ほか(2003)が示した詳細な空中写真判読によるリニアメントの認定と,相澤ほか(2005)の断層ガウジに着目した地表地質調査により低活動性断層の存否が可能と考えられる.

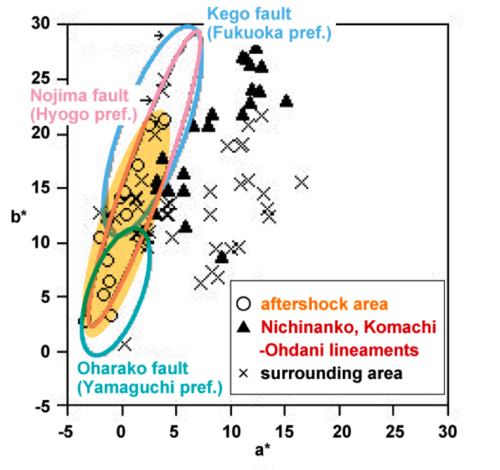

次に,鳥取県西部地域の震源断層周辺のガウジの肉眼的特徴として,震源域に発達する断層ガウジは白色〜青灰色で,その周辺部は黄褐色〜赤灰色を呈するものが多い特徴が認められた(相澤ほか,2005).この活動性と断層ガウジの色相の関連性は,1995年兵庫県南部地震,2005年福岡県西方沖地震の震源断層の延長にあたる警固断層においても同一の傾向が認められる(図2.3.3-9:宮下ほか,2011) .これらの断層はいずれも花崗岩地域に形成されたものであることから,断層岩ガウジの色相は花崗岩地域に形成される低活動性断層の活動性評価の指標として活用することが可能であると考えられる.

産総研深部地質環境研究コア(2010)は,鳥取県西部地震断層周辺の断層ガウジについての色相に対応する構成鉱物種を粉末X線回折法ならびに段階溶媒抽出試験により分析し整理している.これら断層活動性に対応する鉱物相変化に関しては,今後の検討課題である.

- 図2.2.3-8 2000年鳥取県西部地震断層およびその周辺の断層岩の空間分布 (小林・杉山,2003).

- 図2.2.3-9 2000年鳥取県西部地震断層(余震域)とその周辺に分布するリニアメント発達域に認められる断層ガウジの色相.

野島断層(1995年兵庫県南部地震)及び警固断層(2005年福岡県西方沖地震の震源断層の延長断層)に形成される断層ガウジの色相分布もあわせて図に示した.

実際の評価にあたって残された課題

〈地質断層の再活動性に関する評価手法の開発〉

広域応力場の変化による断層活動を評価する際には,応力場変化の原因の継続性が不確実性であり,応力場変化に対応した地質断層の再活動に関する評価手法の検討が必要である.応力場変化に対応した地質断層の再活動に関する評価に関する課題(地質断層の再活動と応力場の関係,プレート運動の変化と応力場の関係,海溝型巨大地震の発生と応力場変化の関係)を以下に示す.

地質断層の再活動と応力場の関係においては,広域的な応力場の変換が生ずる際,既存の地質断層の再活動等によって断層活動域の再編成が発生することが知られている(藤内,2008; Tonai et al., 2011).プレート運動の変化が100〜200万年単位であることを考慮すると,東北日本における第四紀の反転テクトニクスの状況は,今後少なくとも10万年は同じような傾向が継続することが考えられ,活断層としては地表に現れない既存の断層が現在の応力場で今後も再活動をする可能性を検討する必要がある.

プレート運動の変化と応力場の関係においては,応力場変換は日本列島を取り巻くプレート運動の大規模な改変が発生しなくとも生じうることに注意しなければならない.地下の岩盤にかかる力(応力)に関しては,現在の第1次オーダーの広域応力場は,プレート境界にかかる応力に規定されると考えられている(Zoback, 1992).この考えによる研究成果はWorld Stress Map としてまとめられ,Web上に公開されている.現在日本列島下には,太平洋・フィリピン海両プレートが沈み込み,伊豆半島の付け根で本州弧と伊豆-マリアナ弧の衝突が起きている.現在のプレート運動方向が海洋地殻の地磁気異常から決定される平均運動方向(Argus and Gordon, 1990)とほぼ一致することは,現在の第1次オーダーの応力場は数百万年前(少なくとも100 万年〜200 万年間)から変わらないことを示唆する.現在の日本列島では東–西方向の圧縮応力場が支配的であり,東北日本では逆断層が,中部〜西南日本では横ずれ断層が,九州では横ずれ断層と正断層が,それぞれ活動している(活断層研究会編, 1991).ところが,2000年前後以降,前弧地域での第四紀での数回の応力場変化が報告されている(三野・山路, 1999; Yamaji, 2000; Yamaji et al., 2003).また, Yamaji et al.(2003)は,東海地域の2Ma以降の応力場変化に関して,地質学的時間スケールで見れば沈み込みプレートの上盤側の前弧域(前弧ウェッジ)では容易に応力場が変化する可能性があると述べており,応力場変換は日本列島を取り巻くプレート運動の大規模な改変が発生しなくとも生じうることが明らかになりつつある.大坪ほか(2009)では,紀伊半島熊野酸性火成岩類北岩体で掘削された2つの観測点(海山観測点および井内浦観測点)のコアを切る断層面から取得した断層スリップデータおよび,ボアホールブレイクアウトを用いた応力解析により,西南日本に特徴的な東–西方向の圧縮応力場と,フィリピン海プレートからの圧縮によると考えられる北–南方向の圧縮応力場との境界が,時間とともに南下していることを示している.また,プレート運動方向に関しては,太平洋プレートの進行方向自体,100万年スケールでは15°程度変動しており(Jackson et al., 1975),将来の長期予測においては長時間スケールでのプレート運動方向のゆらぎと応力場変化の関係を評価する必要がある.

海溝型巨大地震の発生と応力場変化の関係においては,2011年東北地方太平洋沖地震(Mw=9.0)のような数1000年を超える時間スケールでの巨大地震に起因する誘発地震の規模や範囲については,知見が十分に蓄積されておらず,更なる知見の蓄積が必要である.東北地方太平洋沖地震に起因する超長期における変動事象や将来の長期予測における今後の課題の詳細については次項で述べる.

東北地方太平洋沖地震に起因する超長期における変動事象や将来の長期予測における今後の課題

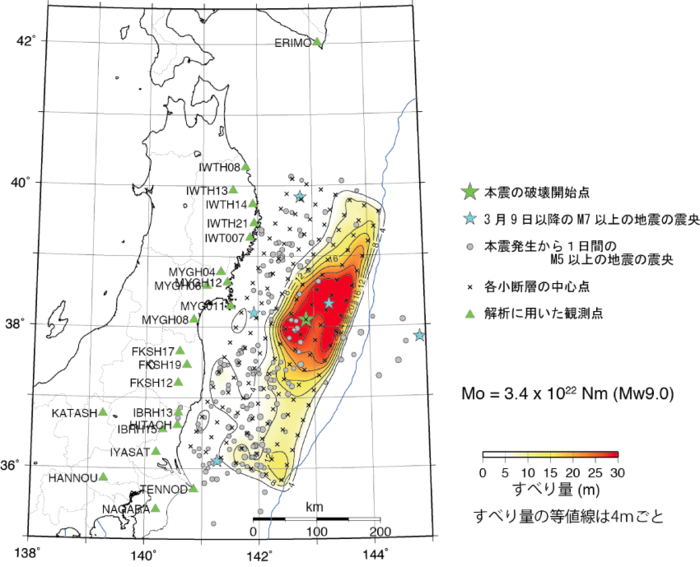

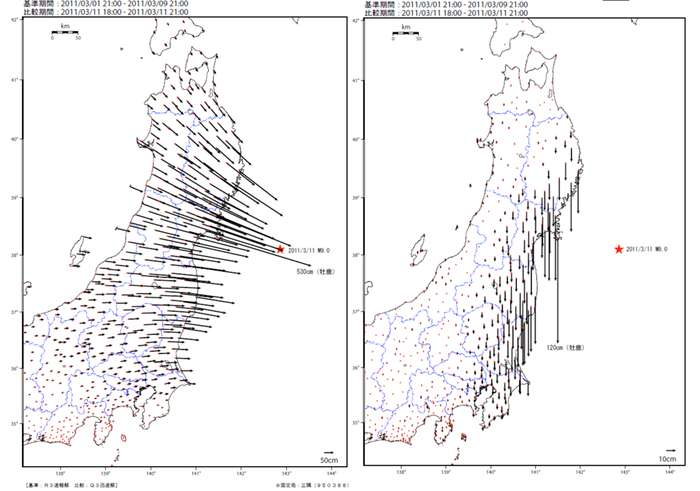

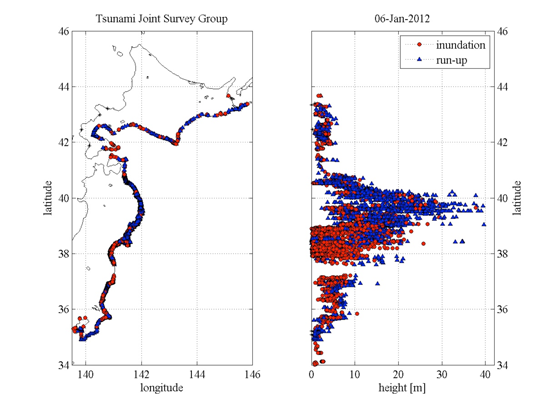

2011年3月11日14時46分頃,東北地方から関東地方の太平洋沖を震源域とするマグニチュード (Mw)9.0の地震が発生した(以下,この地震を東北地方太平洋沖地震と呼ぶ).この地震は,太平洋プレートと東北日本を含む北米プレートとのプレート境界で発生したものであり,本地震の宮城県沖の震源位置でプレート境界の断層破壊が始まったとされ,断層破壊は北側では岩手県沖まで,南側では茨城県沖まで,それぞれ広がったと推定されている(図2.2.3-10;気象庁,2011).この地震の震源断層のモデルは各研究機関によって公表されており(例えば,東京大学地震研究所,2011,防災科学技術研究所,2011a,国土地理院,2011b,建築研究所,2011等),また本地震による断層の破壊範囲とずれの量は,地震計の観測記録,GPS観測に基づいた地殻変動量,各地の津波の波高等から求められており,おおよそ南北約400 km,幅約200 kmの断層が15から20 m程度,最大で約30 m近くずれたと推定されている(例えば,東京大学地震研究所,2011,防災科学技術研究所,2011a,国土地理院,2011b,建築研究所,2011等).また,国土地理院のGPS観測は,上盤側プレート上の東日本全体がこの地震の震源域の方へ引っ張られるように東に移動したことを明らかにしている(図2.2.3-11;国土地理院,2011a).その地殻変動は三陸海岸南部で最も大きく,牡鹿半島では東南東へ5.3m移動し,1.2m沈降した(国土地理院,2011a).さらに,この断層のずれによる海底での数mの地殻変動によって巨大津波が発生し,三陸南部のリアス式海岸湾入部では,津波の波高が15〜20mに達したと推定され,この津波は北海道から千葉県までの太平洋沿岸域の広範囲に大きな被害を与えたことが明らかになった(図2.2.3-12;東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ,印刷中).

ここでは,千年を超える時間スケールで発生する海溝型巨大地震である東北地方太平洋沖地震に起因する超長期における変動事象やその将来の長期予測における今後の課題について示す.なお,東北地方太平洋沖地震に関連した研究機関の情報サイトは,地震調査研究推進本部のホームページにまとめられている.

- 図2.2.3-10 震源過程解析から推定された,断層面上のすべり量分布(気象庁,2011).

- 図2.2.3-11 GPS連続観測から得られた電子基準点の地殻変動(国土地理院,2011a)左:水平変動,右:上下変動.

- 図2.2.3-12 東北地方太平洋沖震津波の遡上高および浸水調査結果(東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ,印刷中).

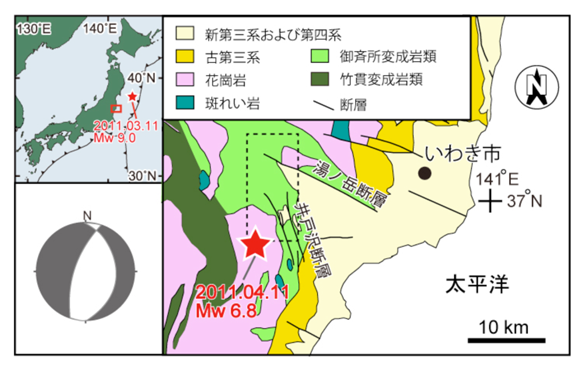

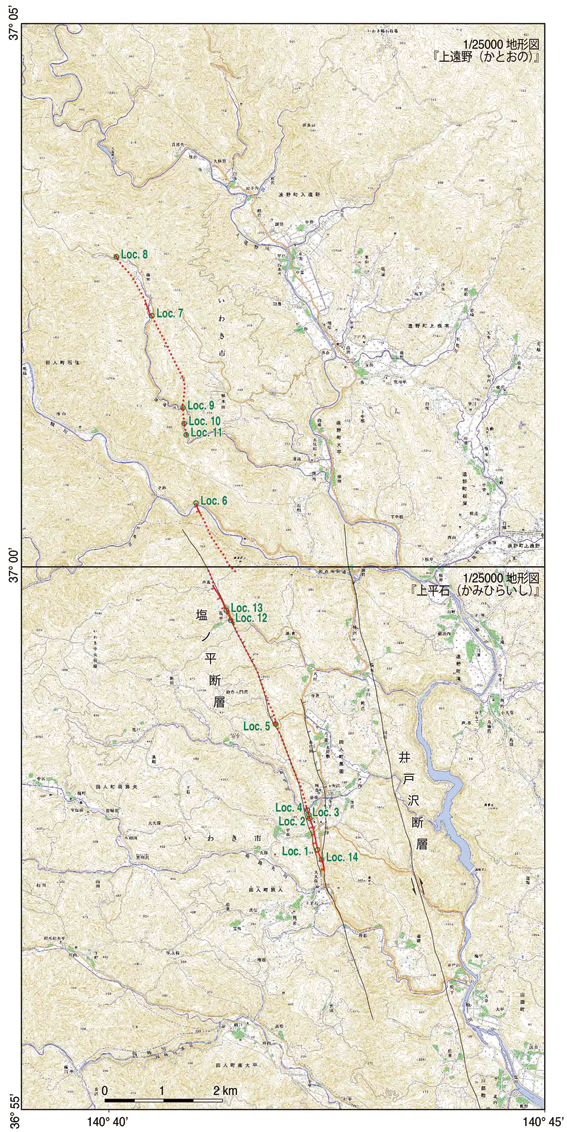

東北地方太平洋沖地震の発生の際には,プレート境界の逆断層運動に伴う上盤側プレートの歪み変化が東日本を中心に認められ(国土地理院,2011a),その後各地で内陸地震が発生した.東北地方太平洋沖地震の発生翌日の3月12日には長野県北部の地震(Mw=6.2;防災科学技術研究所,2011b),3月15日には静岡県東部の地震(Mw=5.9;防災科学技術研究所,2011c)等のマグニチュード6前後の内陸地震が発生した.福島県いわき市周辺では,東北地方太平洋沖地震の発生一か月後の4月11日に福島県浜通りの地震(Mw=6.8)が発生し,井戸沢断層と湯ノ岳断層沿いに地表に2mほどの垂直変位をもつ地震断層が露出したことが報告されている(図2.2.3-13,14,15;石山ほか,2011;丸山ほか,2011;Otsubo et al., 印刷中).これら二つの断層に関しては,これまで活断層研究会(1991);中田・今泉編(2002)が変動地形学的な検討よって記載を行っており,それらによると,東北地方太平洋沖地震の発生前までは,井戸沢断層では明瞭な断層変位地形は認められず,活断層の活動度してはC級の活断層であると報告されている(活断層研究会,1991および中田・今泉編,2002).このように,地震活動が活発ではなかったいわき市周辺を含む東北日本の前弧地域において,海溝型巨大地震発生後の一ヶ月後に,地震断層を露出させる規模の正断層型地震が発生したことは注目すべきことである.

- 図2.2.3-13 福島県いわき市周辺の地質図(Geological Survey of Japan, 2003 および 活断層地震・研究センター, 2011を一部改変).

第14図の範囲を点線の枠で示す.星印:2011年4月11日の福島県浜通りの地震(Mw6.8)の震央の位置.左下:2011年4月11日の福島県浜通りの地震(Mw6.8)の防災科学技術研究所F-netでの発震機構.井戸沢断層は複数の断層で構成されており(中田・今泉編,2002),2011年4月11日の地震では,西側のトレースにおいて地震断層が露出した.

- 図2.2.3-14 2011年4月11日の福島県浜通りの地震(Mw6.8)に伴う地表地震断層の分布(石山ほか,2011).赤実線:地表地震断層の分布,赤点線:主に地形から推定される地表地震断層の位置,緑色の丸印:地表地震断層を確認した地点.黒線:中田・今泉(2002)による推定活断層の位置.基図は国土地理院発行の1/25000地形図. →画像を拡大

- 図2.2.3-15 2011年4月11日の福島県浜通りの地震(Mw6.8)に伴う地表地震断層(Otsubo et al., 印刷中).

東北地方太平洋沖地震で明らかになったことの一つとしては,M9のような大きい地震が起こると地殻にかかる応力の状態が変わることで地震が誘発されることがある,ということである.東北日本においては,プレートの相対運動による東西方向の圧縮応力場であるが,局所的な規模の観点では,いわき市周辺の場合に東北地方太平洋沖地震の発生前から正断層的な,あるいは隆起的な動きも示唆するような観測結果が得られている(例えば,今西ほか,2011).東北地方太平洋沖地震の発生前後の応力場変化の検討からは,海溝型巨大地震発生による歪み変化に伴って井戸沢断層を活動させることが可能な応力場に変化し,断層の形成に至る初期の最適の応力開放条件以外であっても,地質断層の再活動が発生し得ることが一つの解釈として考えられている(Otsubo et al., 2011).このように広域地殻変動のモデル化にあたっては,定常的な応力場の状態だけでなく,巨大地震発生等のカタストロフィックな条件下の検討が必要である.

プレートの運動方向の最近100万年間の変化は小さいと考えられるため,この時間スケールでの地殻にかかる応力は定常的に上盤プレートに蓄積していて,これらが限界に達した時に例えば数1000年に一度地震が発生する等と考えていたが,地形に明瞭な断層変位が認められないような地震活動が活発ではないと考えられる地域においても,M9の海溝型巨大地震のような大きい地殻変動が周辺で発生すると,地殻内の応力の状態が変わり,それによって地震断層が露出するような地震が誘発されることがある可能性を検討しなければならない.よって,内陸地震の活動を考えた場合には,周辺のM9程度の巨大海溝型地震の発生間隔を検討し,その地震が発生する際の陸域での応力•歪み変化を明らかにすることが将来の長期予測には必要である.ここで示す変動の将来の長期予測においては,局所的な応力場変化の仕組みの解明が課題である.内陸の活断層を考える上で重要なこととして,巨大海溝型地震の発生に伴う上盤側プレートでの余効変動による上盤側の応力状態変化,およびこの変化による地表地震断層を伴う内陸地震の発生可能性を検討する必要がある.

以上のことを処分場スケールの局所的な視点で見れば,広域応力場が一定だとしても,局所的な領域では断層活動の長期的な安定性は保証されないことが考えられる.過去の事例から,プレート運動は106年オーダーで安定していると示すことは可能であるが,それを根拠に内陸の活断層活動に対する影響が一定している,もしくは安定していると主張することが困難である.それぞれの活断層活動に対するプレート運動の影響は,それぞれの地域の地質構造やその発達史によって大きく変わるため,一律に将来の安定性を決定することも困難である.また,活断層の評価に際しては,海溝から一定の距離に離れた領域での断層の発生様式についても充分な検討が必要である.今後,東北地方太平洋沖地震のような巨大地震による余効変動は粘弾性的な振る舞いで継続し,応力状態が変化する領域もそのような振る舞いに応じて移動していくことが考えられる.そのため,対象地域での処分場と断層の距離について今後の検討が必要である.あわせて,福島県いわき市周辺では,5万年,10万年,数10万年の各時間スケールでの地殻変動サイクルに関して未知なことが多い.東北地方太平洋沖地震では,いわき市周辺は約0.5 m沈降したものの(国土地理院,2011a),この地域では第四紀後期の最終間氷期(約12万年前)の海成段丘地形が海抜60 m〜70 mの高さに発達しており,これは過去10万年間の長時間スケールでは隆起傾向を示す(図2.2.3-16;小池・町田編,2001).このように東北地方では短期的な変動量と長期的な変動量が一致しない地域が存在し,沈み込み帯での地殻歪みの蓄積と解放のモデルを確立させることも今後の課題である.

- 図2.2.3-16 ステージ5e旧汀線高度の分布(小池・町田編,2001).

(4)火山活動

評価対象の概要

火山活動は,地下のマグマ(溶融した岩石)が地表またはその近くまで上昇して冷却固化するまでの間に引き起こすさまざまな作用で,貫入・噴火・熱水活動・火山性地震などが含まれる.処分地で噴火が起これば,地下施設の破壊と廃棄物の地表への放出をもたらすので,評価期間内に噴火の起こる可能性の大きな場所は避ける必要がある.また,サイト影響を考慮する観点からは,噴火の可能性のない地区でも,1)火山から周辺に広がる熱水が地下水に与える影響,2)周辺地域における巨大カルデラ噴火発生の可能性とその影響,3)火山活動に影響を与えるテクトニクスの将来における安定性を,それぞれ評価する必要がある.

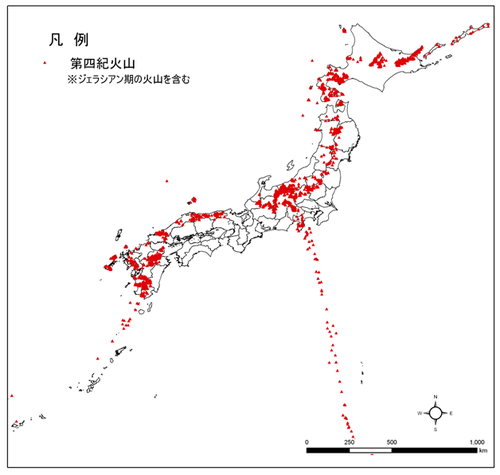

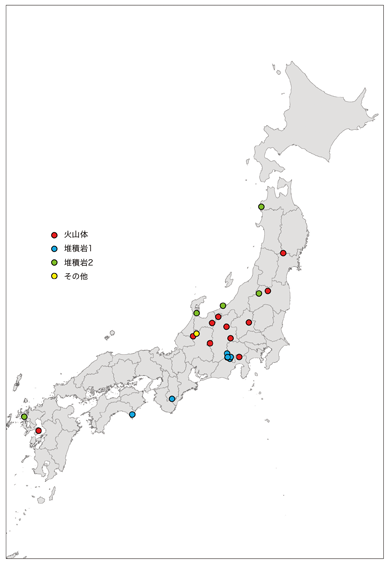

評価期間内の火山活動を予測するためには,日本における過去の火山活動履歴を将来に外挿することが基本となる.日本には活火山(過去およそ1万年以内に噴火した,あるいは噴気活動の活発な火山)が80余個,第四紀に噴火した火山が300個を越えて存在する(図2.2.4-1).その内,噴出量が100立方km以上の巨大カルデラ噴火を起こした火山はおよそ14火山である(町田・新井,2003).ただし,火山は日本列島に一様に分布するわけではなく,プレートの配置に支配され偏在する傾向が顕著である.すなわち,日本列島の第四紀火山は,プレートの沈み込み境界から陸側プレート内に200〜300km離れた位置にある火山フロント上に最も密に分布し,火山フロントと沈み込み境界の間(前弧域)には火山が分布しない(Sugimura, 1960).また,火山フロントから背弧域に離れるほどの火山の分布がまばらになる傾向も顕著である.火山フロント沿いには,同一火道からの噴火が繰り返された成層火山やカルデラ火山が主に分布している(守屋,1983).このような火山の分布には例外もあり,西南日本の山陰周辺では火山フロントが不明瞭になり,分布する火山も噴火の度に火道位置が移動する単成火山群が多い(守屋,1983).これらのことはマグマの発生条件が揃わないと火山は出現しないこと,そしてマグマの発生状態が地域ごとに異なっていることの現れであろう.地層処分における火山活動の将来予測では,活火山の活動履歴のみでは時間的に不十分であり,数100万年の過去に遡った火山の時空分布の変遷が必要となる.また,地域ごとに異なるマグマの発生要因を理解した上で,マグマ発生の根本的な要因となる島弧−海溝システムの安定性に対する十分な科学的信頼性を持った将来予測の記述が求められる.

- 図2.2.4-1 第四紀火山の分布.

評価指標の設定とデータ取得

精密調査地区選定段階においては,第四紀火山の存在が明らかになった地区や,第四紀火山が存在しなくとも評価期間内に新たに火山が出現する可能性のある地区は選定しないことが重要である.また,地区内での噴火の可能性はなくとも,周辺に火山活動がある場合には,地下水移行シナリオでその影響が適切に評価されている必要がある.

既に述べたように,評価期間内の火山活動を予測するためには,対象地区およびその周辺で過去に起きた火山活動の履歴に基づき,将来の火山活動の有無,可能性がある場合はその影響の程度を考察することが基本となる.そのためには,

① 対象地区およびその周辺の火山活動の時空分布の把握,

② 火山活動の規模と活動様式の把握,

③ 噴出したマグマの岩石学的・地球化学的検討

が求められる.

①の火山活動の時空分布の把握では,野外調査や必要ならボーリング掘削等によって火山岩の存在を明らかにし,各種年代測定法により火山岩の噴出時期を特定することがまず必要である.またこの際,地形的に山体を形成している火山だけを対象とするのでなく,爆発的な単成火山活動の把握を目的として,風成層や湖沼堆積物中の火砕物に対する検討も必要である.火山活動時空分布の変化は火山活動の将来予測に重要な意味を持つので,その有無や変化パターンを把握しなければならない.②の火山活動の規模の把握では,個々の噴火ユニットのマグマ噴出量を計測し,将来起こりえる最大の噴火規模を特定する必要がある.また,火山の活動様式把握では,複成火山・単成火山,爆発的噴火・非爆発的噴火など地域ごとに異なる火山活動の特性を明らかにしておく必要がある.③の噴出物の岩石学的・地球化学的検討では,噴出したマグマの成因を理解するのに必要な情報を取得する必要がある.マグマは地殻や上部マントル内に普遍的に存在するものではなく,特定の条件が揃った際に発生する.従って,噴出物の検討からマグマ発生に関する温度・圧力条件が特定できれば,地球物理学的な地下観測結果と組み合わせることにより具体的な検討が可能になる.また,過去に火山活動の時空分布に変化があった場合には,その前後でマグマの発生条件にどのような変化が起きたのかを明らかにすることが,変化をもたらした要因を明らかにする上で重要で,このことが将来の火山活動場の安定性を吟味する上での判断根拠となり得る. 火山から周辺に広がる熱水が地下水に与える影響については,高温、低pH、高塩濃度、高CO2の特徴を持つ火山性熱水の混入による地下水の組成と反応性の変化の把握が重要である。そのために、評価対象地域に流入する広域地下水流動系の地下水について、その起源、マグマ発散物の濃度、化学特性、流量およびその変動特性について調査する必要がある。地下水性状分析にあたっては,水温,pH,化学組成および水素,酸素,塩素,He同位体組成データの取得し,マグマ起源のHe流入量解析によりマグマ分離成分の寄与の判定が有効な指標となると思われる.また,影響域の判定においては,地下水経路として機能する基盤岩類の地下地質構造との関連性の検討を通して火山周辺域の地下水流動システムに対する理解が必要である.

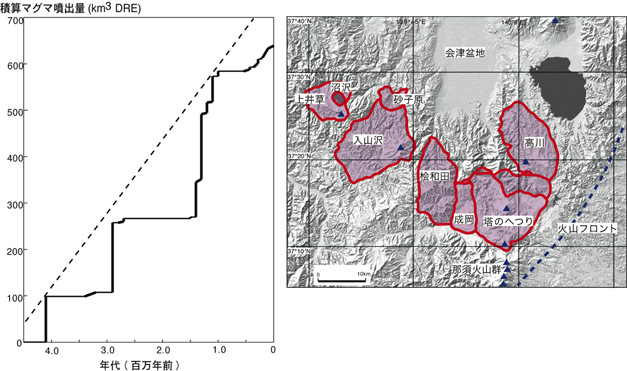

巨大カルデラ噴火に関しては,将来の巨大カルデラ噴火により地殻の破壊を被る可能性がある地区は選定しないこと,また噴火活動による直接的影響を被らないとしても周辺地域における巨大カルデラ噴火の再活動あるいは新規出現に起因する評価対象地域への間接的な影響,特に地下水を介した地球化学的な影響について,地下水移行シナリオにおいて評価する必要がある.巨大カルデラ噴火の再来間隔は数10万年,地域によっては数100万年(図2.2.4-2;Yamamoto, 2011)におよぶ事から,新第三紀後半に活動実績があり,評価地区に対し噴出物(火砕流堆積物)をもたらした実績のあるカルデラ火山については検討対象とする必要がある.

- 図2.2.4-2 東北日本南部の会津地域全体を対象にした噴出物階段図.

長期的なマグマ噴出率は,100〜200万年間隔で起こる右のカルデラ(赤線部)を形成するような巨大噴火に支配されている.Yamamoto (2011) を一部改変.

評価指標のデータ採取にあたって注意すべき点

・ 火山の時空分布解析

時空分布解析にあたって重要な基礎データとなるのは,火山噴出物の形成年代である.一般にマグマが冷えて固まった火山岩は,K-Ar年代測定や40Ar/39Ar年代測定などの放射年代測定(例えば宇都,1995)が可能で,試料から直接噴火年代を得ることが出来る.しかしながら,試料によっては変質の問題や過剰アルゴンの問題等により,真の噴出年代とは異なる見かけ年代が得られる場合もある.それゆえ,試料を十分吟味するとともに,対象試料に最も適切な年代測定手法を持ちることが当然求められよう.また,層序関係が明らかな複数の試料を測定対象とすること,同一試料に異なる手法の年代測定を行うこと等により測定結果のクロスチェックを行うことが不可欠である.その上で周辺地質ユニットとの層序関係などから総合的に噴火年代を評価しなければならない.

・地下水への影響評価

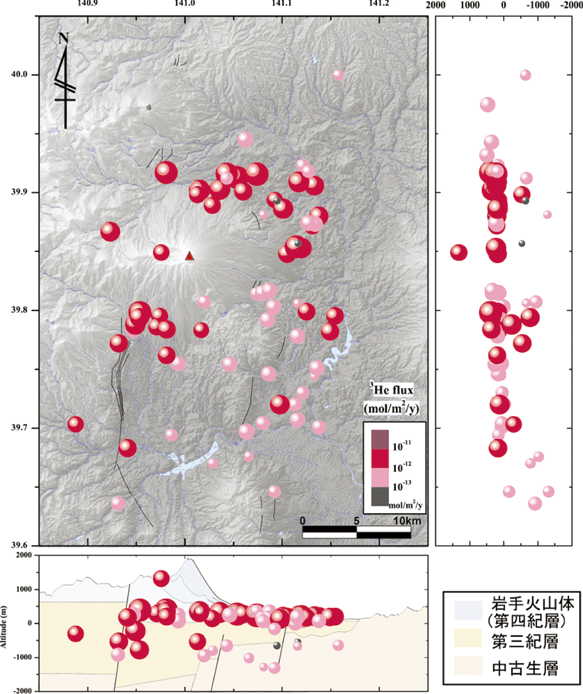

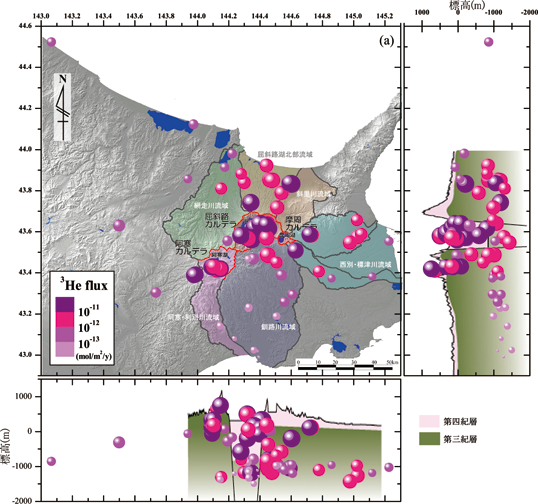

火山活動の地下水に対する影響範囲を検討する場合,その検討範囲は対象とする火山のタイプ(成層火山か,あるいはカルデラ火山か)によって大きく異なる点に注意が必要である.すなわち,成層火山の地下水系への影響を対する研究事例では,地下水系に対するマグマ分離成分の寄与は山体の構造に影響を受けた浅層地下水システムと,火山体に達する断層系を経路とする地下水システムに強く認められ,その範囲は火山中心から10km圏外に及ぶことが示されている(図2.2.4-3:産総研,2009(脚注6)).一方,巨大カルデラ火山の地下水系への影響に関する事例研究では,カルデラから50km遠方域の地下水にまでマグマ分離成分の影響が及ぶが,その影響を被る区域は新第三系基盤岩の地下構造に規制されていると考えられる(図2.2.4-4:産総研,2010(脚注7)).従って,これらの空間スケールを参考として,検討範囲を検討する必要がある.

- 図2.2.4-3 火山による周辺地下水への影響範囲の研究事例(成層火山の場合).

火山周辺の地下水に対するマグマ分離成分(3He)の流入量(Flux)の空間分布を示す(産総研,2009).

- 図2.2.4-4 火山活動による周辺地下水への影響範囲の研究事例(カルデラ火山の場合).

火山周辺の地下水に対するマグマ分離成分(3He)の流入量(Flux)の空間分布を示す(産総研,2010).

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

・新規発生の判断

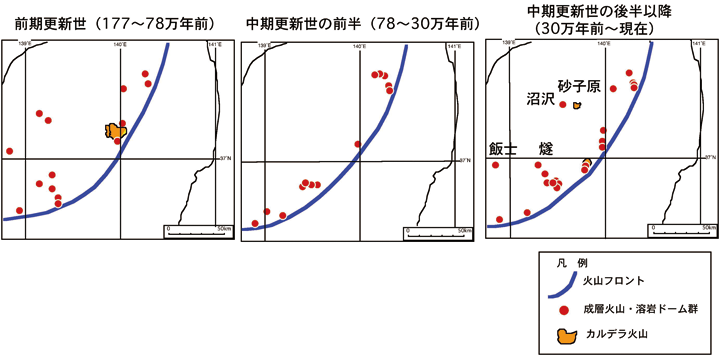

火山の新規出現の可能性を評価して危険地域を立地選定で排除するためには,対象地域周辺に過去に新規出現した火山噴出物を検討し,どのような条件でマグマが発生したのか,その形成条件を理解しておく必要がある.その上で同様の条件が同じ背景の地域下に存在するのかどうかを地球物理学的なデータから見極めなければならない.具体的には,新第三紀後半まで遡った火山の時空分布解析(宇都,1995;Kondo et al., 1998)に,個々の火山岩の岩石学的検討(例えばKimura and Yoshida, 2006)を加え,これと現在の島弧の地球物理学的観測結果(Hasegawa and Nakajima, 2004)を関連づけながら整合性のあるマグマ形成モデルを検討することが望ましい.例えば東北日本の背弧域では約30万年前を境に火山の分布パターンが大きく変化し,それまでの火山活動の空白域にも新期に火山が出現している(図2.2.4-5).このうちの約11万年前に新規出現した沼沢火山では,噴出物の化学組成時間変化に部分溶融度上昇トレンドが見いだされ,火山新規出現時には下部地殻の再加熱があったことが指摘されている(Yamamoto, 2007).東北本州弧の活火山の直下には地震波の速度異常で示される高温部が下部地殻にあることはよく知られている(例えばNakajima et al., 2001).しかし,示される物理観測結果はあくまで現在のスナップショットであり,下部地殻の温度構造もマントルからのマグマ供給に応じて時間変化するものであること(Annen et al., 2006)を念頭に置かなければならない.沼沢火山のマグマ組成の時間変化は,マグマ発生時における物理化学条件の時間変化の反映に他ならない.

- 図2.2.4-5 東北日本南部における火山の時空分布変化.

第四紀の期間中,火山フロントの位置はほとんど変化していない.一方,火山フロントの背弧域では火山活動域が大きく変動し,特に30万年前以降では背弧域の第四紀火山空白域でも火山が新規に出現した.Yamamoto (2007) を一部改変.

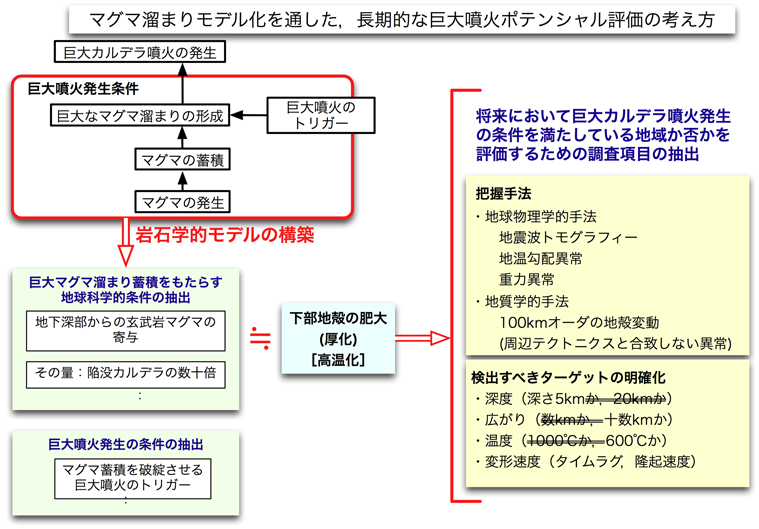

・巨大カルデラ火山の将来予測に関する考え方

巨大カルデラ噴火は,発生頻度が極めて小さいものの,一度発生するとその影響が広範囲に及ぶため(山元ほか,2009),地層処分ではその評価を避けることが出来ない.すなわち,数10万年を超えるような長期の将来においては,日本列島で複数回以上の巨大カルデラ噴火が起こることが確実である.そこで,巨大カルデラ噴火の必須条件となる莫大な量のマグマ溜まりの蓄積から噴火に至るプロセスに関するモデル化を行い,各種の地球物理学的探査手法を用いて対象火山の巨大カルデラ噴火ポテンシャルを検討することが有効な考え方の一つと思われる(図2.2.4-6:産総研,2009(脚注8)).カルデラ火山のマグマ供給系に対する科学的理解については,なお今後の基礎科学の進展が必要であるが,噴出物に対する岩石・鉱物学的手法ならび比抵抗探査,地震波トモグラフィー等に基づくマグマ溜まりの深さや蓄積域のイメージングやマグマ蓄積−噴火プロセスのモデル化と過去の噴火履歴との対比による検討が求められる.

- 図2.2.4-6 マグマ溜まりのモデル化による,巨大噴火ポテンシャル評価の考え方(産総研,2009).

実際の評価にあたって参考となる知見

・ 島弧火山活動の成因

日本列島のような沈み込み帯でのマグマの発生には,スラブの沈み込みによってマントル内に持ち込まれるH2Oが重要な役割を担っているものと考えられてきた(例えばTatsumi, 1989; Iwamori, 1998).すなわち,スラブはその沈み込みによって温度・圧力が上昇し,やがてスラブ内の含水鉱物は脱水分解し,H2Oに富む流体が生成される.生成された流体は密度が周辺の岩石よりも小さいため,直上のマントルウエッジへと移動し,そこでマントルの岩石と化学反応を起こし,さらには岩石の融点を低下させ,部分溶融を引き起こしマグマが生成されると理解されている.また,マントルウエッジ中のH2Oの移動にはスラブの沈み込みがもたらすウエッジ内の二次対流が大きな役割を果たすものと考えられている(Iwamori, 1998).島弧下におけるこのような物質循環は,近年の国内に密に展開された地震観測網の大量のデータの解析の結果,高い空間分解能をもって地震学的にイメージングすることが可能となっている.Hasegawa and Nakajima (2004)の東北地方を対象とした地震波トモグラフィーでは,沈み込みに伴う二次対流はスラブにほぼ平行であり,火山フロント直下でモホ面に達すること,上昇流内の地震波速度低下率は島弧走向方向に一様ではなく,約80km間隔で密に分布する地表の火山群(Tamura et al., 2002)の直下で特に大きくなることが明らかにされている.

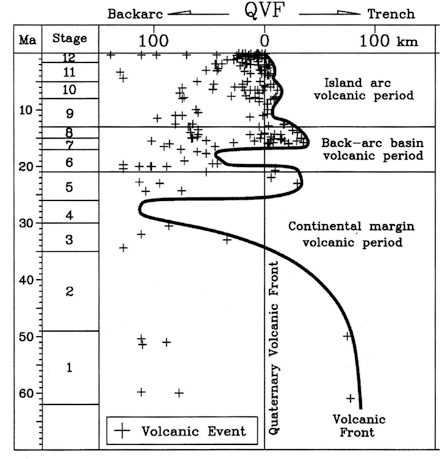

・火山フロントの安定性

火山フロントを火山活動域の海溝側端とするなら,その位置の時間変化は火山の時空分布からトレースすることが出来る(大口ほか,1989;Ohki et al., 1993;吉田ほか,1995).例えば東北日本における新生代後半の火山フロントは,漸新世には背弧域に大きく後退していたものの,中新世前期-中期の日本海拡大時に大きく海溝側に前進し,その後,現在の位置まで徐々に後退したことが確認されている(図2.2.4-7).日本海拡大時に火山フロントが海溝側に前進した原因には,日本列島下への高温アセノスフェアの貫入が考えやすい(Tatsumi et al., 1989).当時の東北日本前弧域で噴出した火山岩は,その化学的特性からマグマ発生にスラブ脱水流体の寄与が小さかったこと(Hanyu et al., 2006;Hoang et al., 2009)や,アダカイトや高Mg安山岩を伴ったこと(Yamamoto and Hoang, 2009)など,第四紀の島弧火山活動とは全く成因の異なるマグマが噴出したものである.同じく西南日本でも中期中新世に激しい火山活動が起きているが,その成因は日本海拡大により南進した西南日本弧が形成されて間もない高温の四国海盆に乗り上げたためと解釈されている(例えばKimura et al., 2005).

東北日本における島弧火山活動の開始は,日本海拡大時に貫入した高温アセノスフェアが次第に冷却した後の後期中新世からと考えられている(吉田ほか,1995).Honda and Yoshida (2005) が数値計算で示した東北日本下のマントルウエッジ内の対流パターンの時間変化では,太平洋スラブの沈み込みとともに,高温二次対流の上昇域東端がゆっくり後退する様子が再現され,図2.2.4-6の後期中新世以降の火山フロントの後退と調和的である.このことは,高温アセノスフェアの貫入のような事件がなく,定常的なプレートの沈み込みが続く限りは,マントルウエッジの冷却が進行することで火山フロントは徐々に後退し続けるものと考えられよう.また,Honda and Yoshida (2005)では,背弧域での高温二次対流の形状が不安定で揺らぎが大きいことも示している.このことは,火山フロントの位置が安定的であるのとは対照的に背弧域では火山の分布のばらつきが大きいこと(図2.2.4-5;図2.2.4-7)とも調和的である.一方,西南日本の四国—中国地域でも,中期中新世以降,火山活動域が日本海側に収斂することが確認され,フィリピン海スラブの北進により,マントル上昇流が徐々に遮られたことによる結果と考えられている(宇都,1995;Kimura et al., 2005).

- 図2.2.4-7 東北本州弧における火山フロントの軌跡(吉田ほか,1995).

実際の評価にあたって残された課題

・確率評価の問題

地層処分における火山活動の評価では,現在既にある火山を避けることは当然として,新期に出現する火山をどのように評価するのかが問題となる.統計的推論に十分な量の変動履歴が得られた場合には,火山の新規出現に対して確率的なアプローチも可能になろう.しかし,火山の出現パターンは複雑で,単純な解釈では通用しないケースもあり得る.例えば,アメリカのユッカマウンテン・サイトは玄武岩マグマの単成火山群内にあるため,過去の噴火履歴から平均的な噴火再来間隔を求め,サイトでの噴火確率を求めている(US Department of Energy,2001).しかし,単成火山群の噴火活動は,時間的にも空間的にも偏在しており,決して一様には起きていない.活動のピークや分布状況を考慮に入れるなら,DOEの示す確率は明らかに過小評価であるとの指摘もある(Smith, 2002).すなわち,確率値の算定には時間尺度や空間尺度の取り方によって値が異なる任意性があり,活動頻度の偏在性を説明する科学的な根拠なしには,確率的な将来予測を行っても信頼性に乏しいと言わざるを得ない.地質学的・地球物理学的・地球化学的根拠からマグマ成因論を展開し,将来の発生頻度を考察するSmith (2002)の主張に一理あるのは当然のことである.安易に火山活動の確率評価を東北日本に当てはめた研究例も見受けられるが(Mahony et al., 2009),これらは第四紀の火山の分布をそのまま一定の確率関数として外挿したもので、これまでの研究で明らかにされている長期的な時空分布変化(図2.2.4-5;図2.2.4-7)やマグマ噴出量変化(図2.2.4-2)を考慮したものではない.火山活動に限らず,地質および気候関連事象の超長期将来予測では,現象の成因にまで踏み込んだ評価が求められよう.

・評価シナリオの設定

火山活動に限らず,破局的な地質事象は、発生頻度は低い事象であっても、その事象が起きた場合の影響は極めて甚大であるものが多い.一般に,処分システムに影響を与える天然事象の評価では、候補地におけるジャスト・ヒストリーとしての地質発達史の復元が重要で、十分な尤度を持つ時間尺度で評価することが、“想定外の事象”を排除するためには必要となる(山元,2011).しかしながら火山活動の評価シナリオ設定のためには,具体的な検討は候補地の決定後ではあるもの,どのようにして候補地の地質史を踏まえて発生事象を設定するのかに,残された課題は多い.特に火山活動の場合は,想定するマグマの性質,マグマの量,マグマの上昇に対する母岩の物性や応力場が及ぼす効果,外来水の関与の効果により,起こりえる噴火規模や噴火様式の多様性が生じてしまう.候補地に対しては,このような多様性を全て踏まえた上で,科学的な合意が得られるような評価シナリオを設定しなければならない.例えば米国のユッカマウンテン・サイトでは,カルデラを形成するような巨大噴火は起こらないとする前提のもと,特定規模の玄武岩マグマの単成火山活動が起き,しかも外来水の関与や熱水活動がないものとして,火山活動の性能評価が実施された.そのような仮定は当然ながらユッカマウンテン・サイト以外では通用せず,我が国は独自に候補地に適した評価シナリオを設定する必要がある.原子力安全委員会では,第二種廃棄物埋設施設の一種である余裕深度処分の安全規制で,地震や火山活動を稀頻度事象として評価する考え方を提示している.しかし,現在の原子力安全委員会の考え方では,稀頻度事象の設定の仕方自体に任意性があり,多様な自然事象の中から評価線量を低く抑えられるような恣意的な事象の設定を除外する手立てが明確にされてない.ましてや非管理型の第一種廃棄物埋設施設である地層処分では.特廃法にあるように立地選定で懸念される自然事象が排除されていることが前提となっており,排除されたはずの地震や火山活動が稀頻度事象として安全評価されることには大きな違和感がある.繰り返しになるが,地層処分の安全評価では候補地のより正確な地質学的理解が基本であり,そのことによって予測される事象の不確実性をできるだけ軽減することにこそその本来の意義がある.

(5)泥火山

評価対象:泥火山の存在・出現

評価指標:評価期間中に発生が予測される泥火山活動の範囲

評価対象の概要

泥火山は,異常に高い間隙水圧を持つ地下の泥が泥ダイアピルとして上昇し,地下水(温泉水),(可燃性)ガス,時には石油とともに地表に噴出して,火山に類似した,最大で高さ数百m,直径数kmに及ぶこともある堆積(凸型)地形や陥没(凹型)地形を生じたものである.第四紀に活動した泥火山が存在する場合,あるいは将来的に出現の可能性が考えられる地域は,廃棄体が直接破損あるいは地表に放出されることが懸念されるので,これを避ける必要がある.

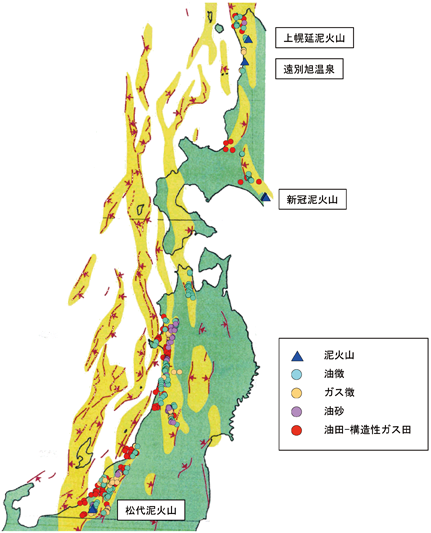

泥火山出現に関与する泥ダイアピルは,プレート収束帯,堆積速度が大きな場所,流体の移動が妨げられやすい場所等,泥が多量に供給され,なおかつ異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所であればどこにでも出現する可能性を持つ.また,油田地帯,天然ガス地帯(メタンハイドレート層も含まれる)に多くの泥火山が分布することから,石油あるいは天然ガスの形成が泥火山の形成との間に大きな関連があることが示唆されている.図2.2.5-1はその一例で,東北日本の日本海側における泥火山,油徴,ガス徴,油砂,油田等の位置を示している.

- 図2.2.5-1 日本海東縁の地質学的歪み集中帯の分布域と,泥火山,油徴,ガス徴,油砂および油田・構造性ガス田分布の重ね合わせ(高橋ほか, 2011).

評価指標の設定とデータ採取

精密評価地区選定での泥火山の存在・出現に関する評価においては,文献調査および概要調査段階の泥火山に関連する地形,地質,地球物理学的あるいは地化学的データ等から,評価期間よりも十分長い期間について,過去の泥火山活動史の評価,および過去の活動史に基づく対象地域への影響評価についての妥当性を判断することが求められる.従って,精密調査地区選定に係る泥火山の存在・出現に関する評価指標は,「異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所」に相当する地質環境下に置かれる可能性の有無を示すことができる指標である必要がある.また,「異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所」とは,石油・天然ガス地帯,プレート収束域等,急激な堆積作用や,地殻変動による構造的な圧縮が発生しやすい場所である.従って,概要調査においては,これらの現象を,地形,地質,地球物理学的あるいは地化学的データ等の採取により評価することが必要である.

評価指標のデータ採取にあたって考慮すべき点

「泥火山の存在」については,その活動期間の消長の解明,影響範囲(泥火山の活動に関連して供給される塩水が岩盤劣化や地すべりの誘因となる可能性等)の解明のためのデータ取得を行うべきである.また,「泥火山の出現」は「異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所」の存在に関連していると考えられる.そのような特徴の場,特に,背斜構造場では将来にわたる泥火山の出現可能性について評価すべきである.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

日本の泥火山の実例は数カ所程度と非常に少ない.ただ「泥火山」は油田・ガス田の地表兆候とされ,同じく油田・ガス田の地表兆候である,メタン孔,産油(油徴)地と連続した概念である可能性がある.台湾では凸型の堆積地形(噴泥錐,噴泥盾)のみならず,凹型の陥没地形(噴泥盆,噴泥池)についても広く泥火山の範疇に含められており(例えば,浜田ほか,2009),この場合日本の泥火山の実例が増加する可能性も存在する.

泥火山からは特有の組成を持つ水が放出されるが,同様の組成を持つ水の存在は「異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所」に相当する地質環境下に広く分布している可能性がある.実際,油井から得られる「油田鹹水」の特徴は,泥火山から放出される水の特徴に類似している場合がある(例えば,浜田ほか,2009).また,隧道等の掘削時に重大なトラブルを起こす可能性がある膨張性地山が生成する一因として泥火山や泥ダイアピルとの関連の可能性が指摘されている(土木学会原子力土木委員会地下環境部会,2006)が,両者の関係はほとんど解明されていない.これらのことから「異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所」に相当する地質環境下に置かれる可能性と,泥火山の出現の可能性の関係について検討する必要がある.

実際の評価にあたって参考となる知見

地学雑誌 Vol.118, No.3(2009)は,泥火山-その実体と応用地球科学的意義-と題され,泥火山に関する最新の知見がまとめられている.また,日本および周辺地域(台湾,サハリン)の泥火山データベースが作成されている(高橋ほか,2011).これらにより泥火山の構造,活動時期,その形成機構が徐々に明らかにされつつある.

また,2006年5月にインドネシア・ジャワ島東部のシドアルジョにおいて突如始まった泥火山活動(例えば,Davis,2007),あるいは新潟県十日町市の松代泥火山近傍を掘削した北越急行ほくほく線鍋立山トンネルの掘削状況等(例えば,新谷・田中,2005)から,岩盤の著しい劣化,地すべりとの関連,天然ガスの放出等を含め,その破壊的な側面を浮き彫りにしている.

実際の評価にあたって残された課題

日本の陸上部では,北海道・新冠泥火山(千木良・田中,1997)および新潟・松代泥火山(例えば,新谷・田中,2009)の2例が知られているに過ぎない(表2.2.5-1).泥火山の可能性があると述べられている北海道・遠別ガス田(遠別旭温泉:佐々,1954)および上幌延泥火山(酒井ほか,2010)を含めても4例に過ぎない.ただ,サハリンにも6カ所,台湾には64カ所の泥火山の存在が知られている.また,日本の近海には,メタンハイドレートの形成に関連すると考えられる泥火山が熊野沖,宮崎・種子島沖〜奄美大島沖(Ujiie, 2000)あるいは台湾沖(森田ほか,2009)の各所に存在する.泥火山の活動は世界各地で知られており,局在的な活動ではないことは明らかである.

田中(2006)には,泥火山の寿命は100万年以上であるらしいこと,数万年オーダーで陥没運動を伴う大規模な活動が起きる可能性のあるらしいことが述べられているが,詳細の解明は今後の課題であるとされている.

「異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所」(例えば,油田・ガス田地帯)に相当する地質環境下に置かれる可能性と,泥火山の出現の可能性の関係について,今後詳細に,また早急に検討していく必要があるものと考えられる.「泥火山の出現の可能性のある場所」=「異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所」であるのか,それとも「泥火山の出現の可能性のある場所」≪「異常に高い間隙水圧が形成されやすい場所」であるのかを検討すべきである.

- 表2.2.5-1 日本および日本近傍(サハリン,台湾,インドネシア)の泥火山の位置.

日本では泥火山の可能性が指摘されている場所も含む.高橋ほか(2011)による.

(6)大規模マスムーブメント

評価対象:大規模マスムーブメントが関与するリスク予測手法

評価指標:大規模マスムーブメントの存在または発生可能性とそれによる影響の検討

評価対象の概要

マスムーブメントは,斜面を構成する岩体が重力によって下方へ移動する現象で,斜面上での岩体に対する剪断力が剪断抵抗力を上回ったときに発生する.処分地で大規模なマスムーブメントが発生した場合には,廃棄体が直接破壊される恐れや,地下水移行に対する間接的な影響の可能性があるので,そのような領域は避ける必要がある.陸域で発生したマスムーブメントの場合,大規模なものは,移動土塊の体積数10 km3,移動距離数10 km,滑り面の深度数100 mに達することが知られている(町田,1984;千木良, 2005など).陸域での大規模マスムーブメントは,第四紀火山の山体崩壊(町田,1984;井口,2006;吉田, 2010など)や氷河の融解にともなって露出したカール側壁の崩壊(渡,2005; Korup, 2007; Fort, 2009など)のように,起伏量の大きな地形のもとで突発的に発生する事例がよく知られている.一方,地すべりタイプの大規模マスムーブメントは,世界最大規模のマスムーブメントとされるモンゴルのバガボグド地すべり(Phillip et al., 1999)のように,起伏量がさほど大きくない山地でも,その発生事例が知られている.これらとは別に,ハワイ島(McMurtry et al., 2004)やカナリア諸島(Hurlimann et al., 2004; Perez-Torrado et al., 2006)などの火山島では,移動土塊の体積が数100km3に達する超巨大なマスムーブメントも知られている.移動土塊(岩塊)量が1000万m3を超えるような日本の大規模マスムーブメントの一覧を表2.2.6-1に,また,その分布を図2.2.6-1に示す.

- 表2.2.6-1 日本の大規模マスムーブメント.

- 図2.2.6-1 日本の大規模マスムーブメントの分布(凡例は表2.2.6-1を参照).

大規模マスムーブメントは,高起伏量の地形,長大斜面の脚部の支持力低下,滑剤を含む地質,流れ盤構造,キャップロック構造,風化・変質による岩盤の力学強度の低下,地下深部における異常間隙水圧の存在などを本質的な要因(素因)とし,強降雨や強震動あるいはダムの湛水などを契機(誘因)として発生することが多い.大規模なマスムーブメントには活動と休止を繰り返すものが多く(高浜,1993),その消長には気候や海水準の変動が関与することがある.大規模マスムーブメントの運動速度は,緩慢な運動状態にある地すべりの年間数mm以下から山体崩壊で発生する岩屑流の時速200km以上に至る極めて広い範囲をもつ.大規模マスムーブメントの発生予測としては,既往地すべりについては移動土塊の観察,岩盤崩壊については前兆クリーピングの観察による方法(千木良,1998)などが提案されている.大規模マスムーブメントは,それによって大量の土塊が移動するだけでなく,移動土塊が近傍河川を堰き止めて天然のダムを形成することや,大規模な岩屑流あるいは岩屑流に水が加わった土石流が遠方まで流下することがある.天然ダムは比較的長期間湖沼として存在することがあり,それが決壊して洪水や土石流を発生することがある.また,大規模マスムーブメントが水域の近傍で発生すると,移動土塊が水域に突入した衝撃で津波が発生することがある.大規模マスムーブメント,とくに地すべりでは,その移動土塊中に小規模なマスムーブメントが多重に発生し,それらが別々に活動と休止を繰り返すことにより,空間的にも時間的にも多重で複雑な構造を持つことがある(中里,1997).また,岩盤クリープとして運動を開始したのち,その一部が地すべりへと移化するように,運動様式が経時的に変化することも多い.

大規模マスムーブメントが地層処分の対象サイトに与える影響には,以下のように直接的影響と間接的影響がある.直接的影響としては,処分サイトが新たに発生する大規模マスムーブメントの直撃を受ける場合が考えられる.具体的には,1)廃棄体埋設領域の一部または全体がマスムーブメントの移動土塊の中に取り込まれ,破壊や擾乱を受けながら側(下)方へ移動する,2)廃棄体埋設領域の上方(浅所)でマスムーブメントが発生することにより,処分サイトの被り部分がマスムーブメントの移動土塊に置換されたり岩屑流によって削剥されたりして,被り厚の減少や透水性の増大が生じる,などが考えられる.間接的影響としては,移動土塊によって堰き止められた河川に形成された天然ダムによる影響,移動土塊が処分サイトの地表に達してそれを被覆することによる影響などが考えられる.これらいずれについても,将来の人の放射線被爆リスクを引き上げる可能性がある.

評価指標の設定とデータ採取

大規模なマスムーブメントが関与するリスクを評価するための調査に対する評価指標としては,以下の3点が挙げられる.

① 処分想定サイトが大規模なマスムーブメントの内部に位置していないことが示されていること.

② 処分想定サイトの周辺における大規模マスムーブメントの存否が明らかにされ,大規模マスムーブメントが存在する場合は,それが将来にわたって処分サイトに影響を及ぼすおそれが少ないことが示されていること.

③ 処分想定サイトとその周辺を対象として大規模マスムーブメントの素因と誘因についての合理的な調査と検討がなされており,将来にわたって処分サイトに影響を及ぼす大規模マスムーブメントが発生するおそれが少ないことが示されていること.

大規模なマスムーブメントはその面積が数100km2に及ぶことがあり,活動と休止を繰り返すことも多い.したがって,地層処分のサイト評価との関係を考えると,処分予定地が活動中または休止中の大規模マスムーブメントの影響範囲内に位置し廃棄体の埋設予定領域が既往のマスムーブメントによる擾乱を受けた,あるいはまた将来の再活動の影響を受ける可能性,ならびに廃棄体の埋設予定領域が将来新たに発生する大規模マスムーブメントの影響を直接間接に被る可能性について検討する必要がある.これを「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に照らした場合,法律第六条2の一「地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと」を示す判断の妥当性および,法律第六条2の二「将来にわたって地震等の自然現象による地層の著しい変動を生じるおそれが少ないと見込まれること」を示す判断を評価することになる.実際の調査においては,この両者の判断のためのデータ取得や検討作業は一体となって実施される部分が多いと考えられるため,本稿ではその妥当性評価についても両者一体として扱うこととする.

①については,以下の理由によりそれを示す必要がある.大規模なマスムーブメントは,長期間にわたって活動と休止を繰り返すことが多い.その内部は破砕あるいはまた流動した岩石からなることが多いため地下水流動の場としても岩石力学的な観点からも地層処分サイトとしての閉じ込め機能が優れているとはいえない.加えて,将来の再活動の影響を受けるリスクも存在することから,大規模なマスムーブメントの内部は処分想定サイトから除外すべきものと考えられる.すなわち,①は立地選定に際しての排除要件として扱われるべき事項といえる.②については,以下の理由によりそれを示す必要がある.処分想定サイトの周辺に大規模マスムーブメントが存在する場合には,地形や地質構造によっては将来その上方や側方に活動域が拡大する可能性があり,それにより処分サイトに直接または間接的な影響が及ぶ可能性がある.また,①と②を示す際に用いるデータを採取するための調査方法としては,処分想定サイトとその周辺地域を対象とした空中写真調査および現地踏査が必須であり,必要に応じてボーリング調査も採用すべきである.また,近年進歩が著しい航空レーザー測量による精密な地形解析(千木良,2006)も活用できる.空中写真調査と現地踏査では,地すべり・崩壊地,岩盤クリープ,多重山稜,線上凹地,山向き小崖,滑落崖,流れ山などの重力性変形を示す地形の探索と評価,地形的特徴と併せた湧水の分布や水質解析などの水文地質学的特徴の検討,一般地質構造と調査対象地域の地質構造との比較による岩盤クリープの発達状態の検討などから大規模マスムーブメントの存否を検討する.ボーリング調査ではクリーピングによる面状構造の変化や滑り面の有無を確認する.特定の滑り面が認められた場合は,滑り面を貫通する調査ボーリングを用いたモニタリングなどにより活動中か否かを判定する.調査手法としては,従来から地すべり対策や斜面防災を目的として用いられてきた手法(松村ほか,1988;武田・今村,1996;千木良,1998,2006など)を基幹的に用いるが,活動休止中の大規模マスムーブメントの存在を確認する調査および以下に述べる将来の発生見込みの調査については十分な事例があるとは言えないため,別途,手法の開発と併せて調査を進める必要がある.

③を示すためには,処分想定サイトとその周辺地域を対象として,大規模なマスムーブメントの素因となる地形や地質の特徴および誘因となり得る断層活動や降雨・浸透挙動等について,現在の特徴および海水準変動や気候変動の影響を考慮した将来の変動予測に基づいた検討を行う必要がある.検討すべき素因の具体例としては,地形の起伏量分布,長大斜面の脚部の健全性,滑剤となりうる地層(軽石,粘土,変質岩など)の分布と構造,地質体における面状構造の発達・変形状態(千木良,1998b),斜面地形と面構造との関係(受け盤か流れ盤か,流れ盤ならば柾目盤か逆目盤か平行盤か(鈴木,2000など),風化・変質による岩盤の力学強度の低下の度合い,深部における異常間隙水圧の有無(渡部ほか,2009),岩盤の透水構造などが挙げられる.それらのうちのいずれかが単独であるいは組み合わされて大規模マスムーブメントを発生させる素因となるうるレベルに達しているかもしくは将来達する可能性があると認められる場合には,大規模マスムーブメントが発生するリスクの評価を行う必要がある.この中には,将来の海水準低下や河川遷急部の後退等に伴って,現在未固結堆積物で充填されている埋積谷が再侵食されて大起伏量地形が出現する可能性が含まれる.また,マスムーブメント発生の前兆現象の可能性がある岩盤クリープの発達状態についての調査を,厳密に実施する必要がある.

大規模マスムーブメント誘因の具体例としては,強振動を与える地震を引き起こすおそれのある活断層および地下水位や間隙水圧に影響を与える降雨・浸透挙動の変化などが挙げられる.強震動を発生させうる活断層が処分想定サイトの周辺に存在する場合には,その断層活動により発生しうる振動の強度や特性の検討に基づいて,それが誘因となる大規模マスムーブメント発生リスクを評価する必要がある.降雨・浸透挙動の変化については,将来の気候変動に伴う降水量や強降雨の発生頻度を予測した上で,それらが誘因となる大規模マスムーブメントの発生リスクを評価する必要がある.また,強震動と浸透量増加が重なって発生した場合の大規模マスムーブメント発生リスクについても評価を行う必要がある.

評価指標の判定にあたって考慮すべき点

大規模マスムーブメントには,起伏量の大きな地形で落下と流動を主とする運動が短時間に生じる山体崩壊タイプ,さほど起伏量が大きくなくても斜面と地質構造の一定の関係や滑剤の存在があれば発生し緩慢なことも急速なこともある地すべりタイプなど,素因・誘因や運動様式が異なるいくつものタイプが存在する.したがって,大規模マスムーブメントが関与するリスクを予測するためには,特定のタイプのみを対象とすることなく,調査対象地域に存在しうる素因と誘因に即して,あらゆるタイプのマスムーブメントについて合理的に検討されているかどうかを評価する必要がある.

極めて大規模のマスムーブメントの場合,その面積は数100km2におよび精密調査地区の面積に匹敵するほどになるうえ,緩慢な地すべりのように運動様式によってはその移動土塊の内部構造があまり擾乱されていない可能性もある.したがって,もし概要調査の段階で大規模かつ内部の乱れの少ないタイプのマスムーブメントを見落とした場合,精密調査段階においてもその存在が認識されず,結果的に見落とされたままで調査の最終段階を迎えてしまう可能性がある.大規模マスムーブメントの調査においては,処分想定サイト全体を移動土塊中に包含するかもしれない大規模マスムーブメントが存在する可能性もあること,また岩屑流を主とする大規模マスムーブメントの場合は発生場所から数10km遠方に到達する事例(大草ほか,1986)もあること等に留意して,十分に広い面積を対象としてその存在可能性や発生可能性についての適切な検討がなされているかを評価する必要がある.

大規模マスムーブメントの将来における発生可能性については,その素因と誘因のいずれについても,現状での検討に加えて将来の予測を行ったうえで,新たな発生や活動再開の可能性について検討がなされているかを評価する必要がある.この際,特に将来予測については,断層運動,気候変動,海水準変動等を含む最新の研究成果を適切に参照して検討がなされているかを評価する必要がある.

実際の評価にあたって参考となる知見

大規模マスムーブメントが関与するリスクを予測するための調査とその評価にあたっては,既往の大規模マスムーブメントに関する新旧のレビュー研究,および大規模マスムーブメントの素因,誘因,運動の規模・様式,発生災害,調査・予測手法など個々の課題についての重要知見を参照することが肝要である.以下に,それらのうち特に重要と思われる事項を文献とともに紹介する(多くは前項までに引用済み).

<大規模マスムーブメントのレビュー>

- 世界の大規模マスムーブメントのレビュー:町田(1984) ,千木良 (2005) ,Korup et al. (2007) ,Fort et al. (2009)

- 国内の大規模マスムーブメントのレビュー:黒田(1982) ,町田 (1984)

- 国内の地すべり地形のレビュー:藤原ほか(2004)

- 国内の第四紀火山の山体崩壊のレビュー:井口(2006) ,吉田 (2010)

<素因についての知見>

- 岩盤崩壊の素因としての断層や風化構造:千木良(2006)

- 氷河の融解・消滅により出現する大起伏量斜面の崩壊:Korup et al. (2007) ,Fort et al. (2009)

- 地すべりの素因としての断層破砕帯(レイテ島):上野・地下 (2006)

- 地すべりの素因としての深部の異常間隙水圧:渡部ほか (2009)

- 地すべりの素因としてのキャップロック構造:大野ほか(2010) ,田近・岡村 (2010)

<誘因についての知見>

- 岩盤崩壊と地すべりにおける誘因としての地震:大草ほか(1986),千木良 (2006)

- 地震を誘因とする急速地すべりの概要(荒砥沢):森屋ほか(2010), 大野 (2010)

- 地震を誘因とする急速地すべりと岩屑なだれの概要(御岳):大草ほか (1986)

- 岩盤崩壊と地すべりにおける誘因としての地表水の浸透過程:千木良 (2006)

- 第三紀層地すべりの誘因としての火山噴火に伴う地震:阿部ほか (2002)

<運動の規模についての知見>

- カナリア諸島における最大規模の地すべり:Carracedo et al. (1999)

- 第四紀火山の山体崩壊の規模:吉田 (2010)

- 松島が国内最大規模の地すべりで形成された可能性:長谷川ほか (2008)

- 白山における国内最大規模の地すべりの概況:奥野ほか (2004)

<運動の様式についての知見>

- 面状構造が発達した堆積岩での岩盤クリープ:Chigira and Kiho (1994),渡 (2005)

- 岩盤のゆるみからクリープを経て地すべりに至る過程:渡 (2005)

- 岩盤のゆるみからクリープを経て崩壊に至る過程:千木良 (1998b)

<発生災害についての知見>

- 地震を誘因とするマスムーブメントで形成される天然ダム:常田 (2009)

- 山体崩壊時の岩屑流で形成される流れ山の分布:吉田 (2010)

- 火山島での地すべりがもたらす津波:Hurliman et al. (2004) ,Perez-Torrado et al. (2006)

<調査手法についての参考知見>

- マスムーブメントに関する調査法:松村ほか(1988)

- 岩盤クリープに関する調査法:千木良 (1988a)

- 測年データに基づく地すべり進行状況の把握:中里 (1997)

- 地下水水質に基づく第三紀層地すべりの調査:相楽ほか(2005)

<予測手法についての参考知見>

- 岩盤崩壊に先行する岩盤クリープ:千木良 (2006)

- 地すべり地塊の移動距離:吉松ほか (2011) ,國生・石澤 (2010)

実際の評価にあたって残された課題

大規模マスムーブメントは,既往の調査研究で認識されていない未記載の事例が少なくないと考えられる(町田,1984).その理由は,上に述べた構造の複雑さに加え,極めて大規模の現象は稀にしか生じないのでその発生現場を捉えた研究事例が少ないことや,長い活動休止期間中に表面構造が破壊されたり植生に被覆されたりして正確な観察が困難な事例を研究対象とせざるを得ないことなどにより,大規模マスムーブメントについての研究者間での共通理解が十分には得られていないことにあると思われる.国内のマスムーブメントについては,地質との対応関係に基づく類型化の提案(例えば小出,1955や黒田,1982など)や日本全国を対象とした地すべり分布調査に基づく地質や地形との関係性の提示(藤原ほか,2004)のように一般性を見いだす研究がある程度進んでいるとはいえ,ここで問題とする極めて大規模のマスムーブメントについては研究事例が少なく,未だその理解が十分ではない.したがって,大規模マスムーブメントが関与するリスクを適切に予測するためには,過去に大規模マスムーブメントが発生した事例やそれが疑われる事例(例えば長谷川,2008など)についての詳細な研究を実施しつつ,得られた最新の知見を取り入れながら調査と評価を行う必要がある.

脚注

- 経済産業省原子力安全・保安院からの受託研究「平成20年度地層処分に係る地質情報データの整備」として実施.

- 経済産業省原子力安全・保安院からの受託研究「平成20年度地層処分に係る地質情報データの整備」として実施.

- 経済産業省原子力安全・保安院からの受託研究「平成21年度地層処分に係る地質情報データの整備」として実施.

- 経済産業省原子力安全・保安院からの受託研究「平成21年度地層処分に係る地質情報データの整備」として実施.

- 経済産業省原子力安全・保安院からの受託研究「平成21年度地層処分に係る地質情報データの整備」として実施.

- 経済産業省原子力安全・保安院からの受託研究「平成20年度地層処分に係る地質情報データの整備」として実施.

- 経済産業省原子力安全・保安院からの受託研究「平成21年度地層処分に係る地質情報データの整備」として実施.

- 経済産業省原子力安全・保安院からの受託研究「平成20年度地層処分に係る地質情報データの整備」として実施.