日本最大級の研究機関

産総研中部センターを

リサーチ!

日本最大級の研究機関

国立研究開発法人産業技術総合研究所は、日本最大級の公的研究機関として100年以上の歴史がある研究所で、現在約2200名の研究職員が在籍しています。全国各地(12箇所)にある研究拠点の一つである中部センターでは、研究を実施する研究ユニットとしてマルチマテリアル研究部門を設置し、約100名の研究者が日々、研究活動に従事しています。また、パートナー企業名を冠した連携研究室として日本特殊陶業-産総研カーボンニュートラル先進無機材料連携研究ラボが配置されています。

中部センターは、研究実施部門として、マルチマテリアル研究部門が配置されています。

主に材料分野における国際産業競争力の強化に寄与することを目的とした研究に取り組むとともに、

地域における産学官連携の中核としての機能を果します。

CASE01

蓄電池の分野では、電解質に液体を使わない全固体電池が注目されています。私たちはセラミックス集積化プロセスを生かして全固体電池用のセラミック電解質シートを開発しました。100℃以上の高温でも安定して利用でき振動などでも壊れにくいセラミック電解質シートは、電気自動車(EV)への利用にも対応できます。水素で走るこれまでの燃料電池車に対して、様々な液体燃料へ対応した燃料電池と全固体電池を積んだハイブリッド燃料電池車は、同レベルの燃料スペースで3倍以上の航続距離を目指しています。

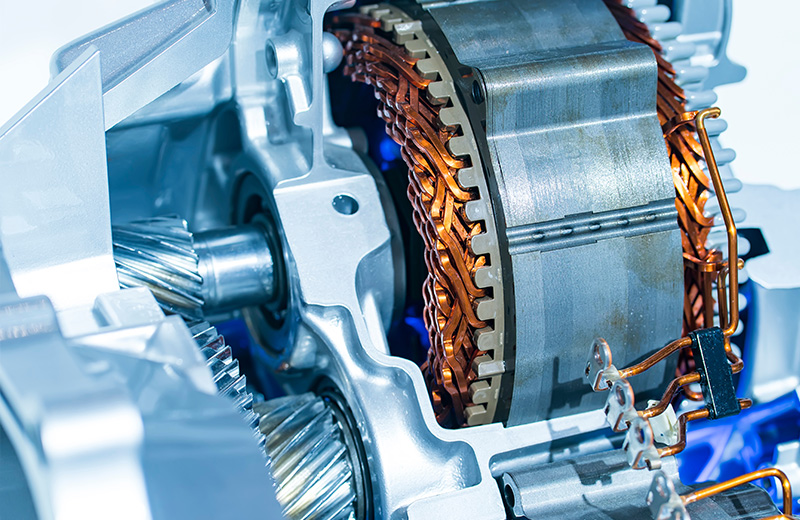

CASE02

飛行機、鉄道車両、自動車、交通機関は軽さが重要です。サイクル性を向上することで製造コストを大幅に下げるアルミニウム合金の開発、炭素繊維で強化した強くて軽量なプラスチック(CFRP)の開発など、構造材料の革新でモビリティの軽量化を推進するとともに、省エネ・資源・環境問題の解決に貢献しています。

CASE03

電気自動車(EV)などモビリティ用の磁石は、高温になるモーター内でも高い磁石性能を保つことが求められています。私たちは、最高の耐熱性を持つサマリウム鉄窒素系磁石で、世界最高の保磁力を実現しました。モーターは電気自動車を支えるコア技術であり世界中の民間企業や研究機関で精力的な研究が行われています。私たちは現在使われているネオジウム磁石を超える、資源・環境・エネルギー問題を解決する新しい永久磁石の開発にに挑戦しています。

CASE04

自動車、鉄道、航空機、船舶などのモビリティはエネルギー効率の向上が著しく進んでいます。特に自動車や鉄道で使用するモーターのより高効率な電力変換と制御の要求にこたえるため次世代パワーモジュールに搭載する窒化ケイ素セラミックス絶縁放熱基板の開発に取り組んでいます。この要求にいち早く対応するため、これまでの研究で蓄積した原料・成形方法・焼結条件など製造プロセス情報を用いて熱伝導率を高精度に予測できる人工知能(AI)技術の開発に成功しました。AI技術でセラミックスなどの材料開発の加速化に挑戦しています。

【連携先】国立大学法人岡山大学

今後はナノキューブの粒子サイズ制御ならびに固定化プロセスや被覆率の制御の最適化などによるさらなる高速大容量化に向けた取り組みを進め、次世代の高速・大容量電池への適用を目指す。

【連携先】神戸市立工業高等専門学校、大阪有機化学工業株式会社

今回の成果で、窓ガラスのメンテナンス保証期間(10年程度)に相当する回数で温度変化を繰り返しても持ちこたえる耐久性向上を達成し、実用化の目途がついた。次の段階では、耐久性と並ぶ実用化の課題であるコスト削減に着手する。一方、ガラス基板を用いた調光ガラスは、新築建物などの窓ガラス施工時の導入が想定される。国内には既に窓が設置された既築物件が多くあり、本技術を普及させるため、今後、後貼りできる柔軟性のある透明基材を用いた調光フィルムの開発に取り組む。

次世代の電子素子やエネルギー変換素子などの実現に向け、原子数個分の厚みを持つ薄膜や細線などのナノ材料に大きな注目が集まっています。産業技術総合研究所・極限機能材料研究部門の劉崢上級主任研究員らの研究チームは、3原子程度の究極的に細い構造を持つ遷移金属モノカルコゲナイドの新たな合成技術を開発し、その大面積薄膜の合成と原子細線の束状構造などの形成、そしてそれらの光学応答・電気伝導特性の解明に初めて成功しました。このような微細な細線の束や薄膜を使うことで、一次元に閉じ込められた電子の特殊な性質の解明や制御、微細な配線や透明で柔軟な電極、非常に小さな電力で動く電子デバイスやセンサー、高効率なエネルギー変換素子などへの応用が期待されます。本研究成果は、12月14日(米国東部時間)付けでアメリカ化学会が発行する英文誌Nano Lettersにて発表されました。

【連携先】東京都立大学、名古屋大学

【連携先】分析計測標準研究部門、株式会社日産アーク、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所、一般財団法人総合科学研究機構 中性子科学センター

今後は、電池が劣化する過程の充放電サイクル中における時系列的なオペランド観察、さまざまな条件で劣化したLIBの解析、X線・中性子線CTや他分析法を組み合わせた解析手法の構築などを行う。また非破壊計測・解析技術の改良を進め、正極材料や固体電池などへの適用範囲の拡大を行う。なお産総研では、ブラッグエッジイメージング測定が可能な中性子解析施設(AISTANS)の運用を最近開始している。

今後は、微細構造を調整した窒化ケイ素セラミックス基板の絶縁耐圧の厚み依存性や微細欠陥の影響を系統的に評価することにより、これまで明確にされていなかったセラミックス基板の絶縁破壊機構を解明し、破壊機構を考慮した材料設計を行うことで、より高い絶縁耐圧を有する薄板基板を開発するとともに、その電気的信頼性評価技術の高度化につなげ、次世代モビリティー用モジュール基板材料などへの展開を目指す。

これまで、マグネシウム合金圧延材の室温成形性はアルミ合金と比較して低く、プレス成形に際しては、加工する圧延材と金型を200~300℃に加熱する必要がありました。開発した「ZA系新マグネシウム合金圧延材」は、Mg-Zn系合金に特定元素を微量に添加して結晶の配向を制御するとともに、実用的な強度を付与した合金です。

ZA系新合金圧延材は、従来の一般的なマグネシウム合金と比較して全く異なる結晶配向を示すため、アルミ合金並みの室温張出し成形性を発揮します。

また、ZA系新合金圧延材は、アルミダイカスト材を超える高い熱伝導率を示します。そのため、大量の熱を発生する次世代高速通信(5G)機器やこれらの搭載が進むモバイルIT機器、さらには、電動化や自動運転化によって搭載量の増加が見込まれる、熱対策が必要な車載電子機器への使用に好適な材料として大きな期待が寄せられています。

【連携先】日本金属株式会社、不二ライトメタル株式会社

【連携先】新構造材料技術研究組合、国立大学法人京都大学、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

さまざまな状態のリサイクル炭素繊維への適用可能性を検証し、手法の改善を図るとともに、評価手法の標準化に向けた取り組みを進める。

【連携先】電子光基礎技術研究部門

今後、装置のさらなる改良や成膜条件の最適化などを行い、より高品質なInNの成膜や高効率な赤色発光InGaN量子井戸構造の作製を行うと同時に、それらを用いた高効率光・電子デバイスの開発を進める。

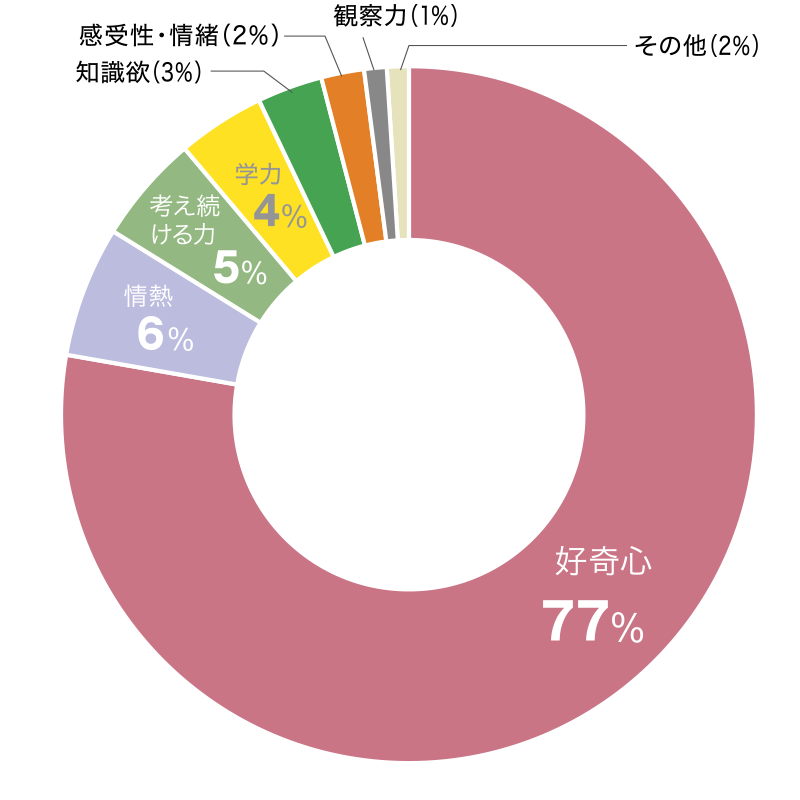

なりたいという気持ちと研究への興味が大切なんだね。

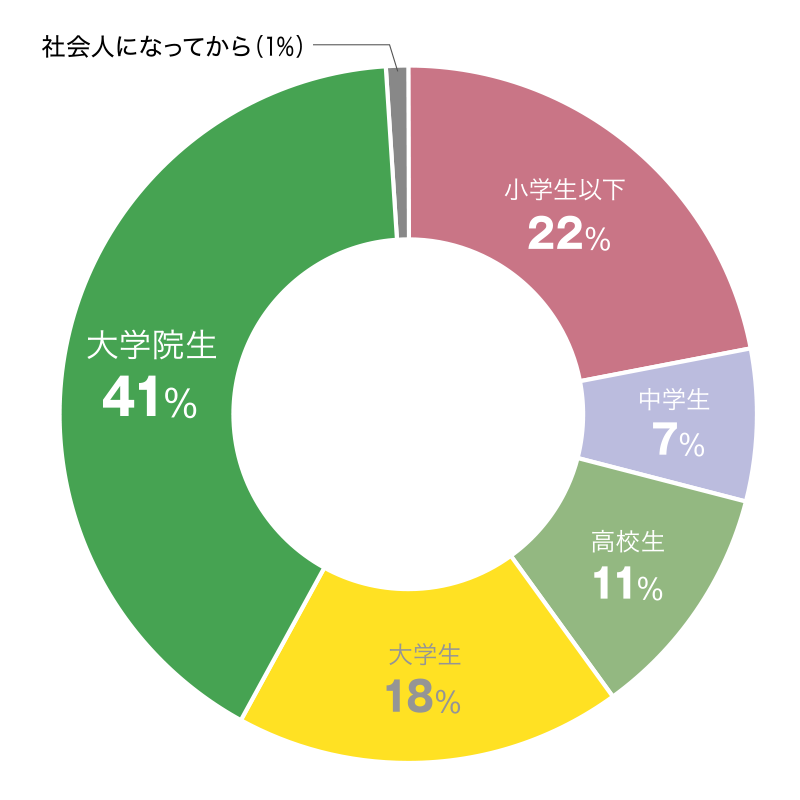

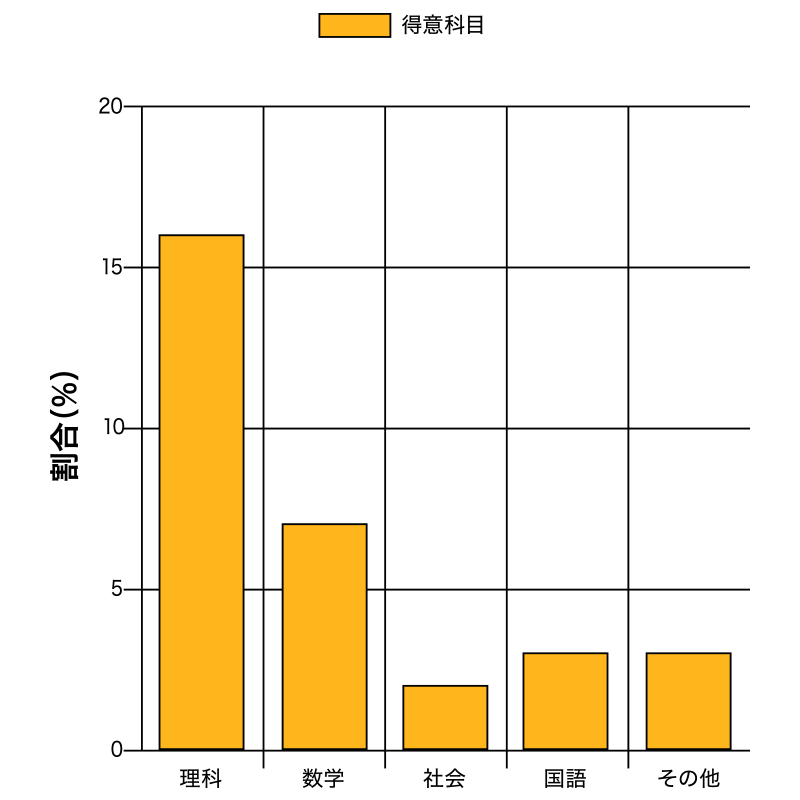

子供の頃に見たアニメに出てくる「博士」やノーベル賞受賞者、他国の研究者など自分以外の人に影響を受けた研究者が多くいたよ。その他に学校の授業での実験が楽しかったと答えた研究者も多数いたよ。

研究がうまくいったときの達成感を挙げる研究者が多くいたよ。その他にも自分だけの研究をしている自負が感じられる意見が多くいたよ。

どの研究者も大きな夢を持っていることが分かるね。

人類や地球に役に立つ研究が多く見られたよ。

公務員、職人、図書館の司書、ジャズ喫茶の店主、漫画家、レーシングドライバー、国連職員、シェフ、エンジニア、技術コンサルタント、美術館の学芸員、工場作業員、民間の研究所、学校の先生、小説家、音楽家、洋服屋、法律家、経済学者、家具職人、スポーツ医療、トリマー

専門性のある職業を選択する人が多い傾向が見て取れるね。

モノマネ、寝ること、獅子舞、料理、英語、続けること、自転車整備、パソコンの設定、楽器演奏、健康、何でもこなす、マラソン、我慢強い、語学学習、どこでも昼寝ができる、締め切りを守る、ホーミー、声の大きさ、時計を見なくてもおおよその時間が分かる、激辛料理、スキー、カラオケ、テニス

ぼくたちと似た特技もあれば個性的な特技もあるね。

子育てや家族の時間を大切にしている人やカラダを動かすことしているんだね!

国立研究開発法人産業技術総合研究所 材料・化学領域

マルチマテリアル研究部門研究部門 センシング材料研究グループ

私が現在取り組んでいるのは、身の回りにある振動を使って発電ができる圧電材料の開発や電気自動車の普及に欠かせない安全かつ高出力な全固体電池の材料開発です。

大学の工学部で研究開発の道に進みましたが、大学院に進学した頃から本格的に研究者を志すようになりました。その当時から進めていた発電材料に関する研究が産総研の主題目と合っていたため入所することになりました。産総研には幅広い分野の研究者が揃っているので、様々な視点からアドバイスを受けながら研究できることが大きなメリットだと感じています。

私が研究者を目指したのは、人の役に立つような新しいものをつくりたいと思ったからです。高校生の皆さんの中で研究者になりたいと考えている方は、勉強だけでなく、色々なことに興味をもつことが大事だと思います。論文や学会の発表には英語が必須ですし、研究開発を進めるのにはコミュニケーション能力も大切です。暮らしの中にある様々な疑問に関心を持ち知識の幅を広げることが、研究者としての大切な基礎になると思います。

国立研究開発法人産業技術総合研究所

マルチマテリアル研究部門 構造セラミック研究グループ

熱伝導率や耐久性を向上させたセラミックの製造についての研究を行っています。これらの技術は、電気自動車の電気制御を行う部品(パワーモジュール)の部材として活用されます。

大学・大学院で行っていた研究の主題目が合っていたため、就職先として産総研の中部センターに入省することになりました。産総研での研究開発は企業との連携が多いため具体的な成果が求められるというプレッシャーもありますが、幅広い分野の新しい知見が増えていく実感があるので、やりがいを持って毎日取り組んでいます。

様々な分野の研究者の意見を聞いたり、最新の計測機器が揃っているのも産総研の大きな魅力だと思います。研究者は常に勉強だと感じているので、これから研究者を目指す皆さんは、柔軟な発想を持って自分の能力を高める努力を続けてください。道のりは長いと思いますが、その分やりがいもある世界なので一緒に頑張りましょう。